- •22.Классификация дросселей и трансформаторов.

- •24.Материалы магнитопроводов и их параметры.

- •26.Обмотки трансформаторов и дросселей. Волгов( с 518-521)

- •32.Расчет размеров магнитопровода и числа витков обмоток трансформатора питания.

- •2.Расчет числа витков каждой обмотки

- •3. Расчет размещения проводов. (рис !)

- •1.Классификация резисторов

- •3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.

- •6.Постоянные непроволочные резисторы.

- •9.Переменные проволочные резисторы и их конструкция.

- •46.Приборы с зарядовой связью.

- •5.Тепловые и токовые шумы.

- •7.Постоянные проволочные резисторы.

- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.

- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.

- •35.Расчёт размещения провода в трансформаторе

- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.

- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.

- •16.Электролитические конденсаторы.

- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.

- •17. Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.

- •31.Вывод расчётного соотношения для ширины стержня трансформатора питания.

- •21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.

- •41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.

- •23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.

- •25.Конструкция броневого магнитопровода.

- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.

- •29. Расчет индуктивности многослойного конденсатора

- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.

- •37.Понятие о системе и устройстве отображения информации. Классификация индикаторных приборов.

- •38.Быстродействие,точность,информационная ёмкость, разрешающая способность уои.

- •39.Надёжность уои.

- •45 Приборы аккустоэлектроники.

- •18. Классификация катушек индуктивности. Схема замещения индуктивности.

- •20. Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.

- •40. Газоразрядные индикаторные панели (гип) постоянного и переменного тока.

- •44. Индикаторные приборы на светоизлучающих диодах.

- •12.Сопротивление изоляции, потери, собственная индуктивность конденсаторов.

- •15.Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком.

- •42.Эффекты динамического рассеяния света и вращения плоскости поляризации в жидких кристаллах.

- •43.Эффект деформации ориентированных фаз в жидких кристаллах. Достоинства жидкокристаллических индикаторных приборов.

46.Приборы с зарядовой связью.

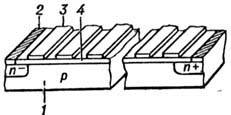

ПРИБОР С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ (ПЗС) - интегральная схема, представляющая собой совокупность МДП-структур, сформированных на общей полупроводниковой подложке т. о., что полоски электродов образуют линейную или матричную регулярную структуру. Расстояния между соседними электродами столь малы, что существенным становится их взаимовлияние вследствие перекрытия областей пространственного заряда вблизи краёв соседних электродов (рис. 1).

Рис. 1. Структура прибора с зарядовой связью (фрагмент): 1 - кристалл кремния; 2 - вход - выход; з - металлические электроды; 4 - диэлектрик.

Прибор с зарядовой связью был изобретён в 1969 году Уиллардом Бойлом и Джорджем Смитом в Лабораториях Белла

Название ПЗС — прибор с зарядовой связью — отражает способ считывания электрического потенциала методом сдвига заряда от элемента к элементу.

ПЗС устройство состоит из поликремния , отделённого от кремниевой подложки, у которой при подаче напряжения через поликремневые затворы изменяются электрические потенциалы вблизи электродов . Один элемент ПЗС-матрицы формируется тремя или четырьмя электродами. Положительное напряжение на одном из электродов создаёт потенциальную яму, куда устремляются электроны из соседней зоны. Последовательное переключение напряжения на электродах перемещает потенциальную яму, а следовательно, и находящиеся в ней электроны, в определённом направлении. Так происходит перемещение по одной строке матрицы.

Если речь идёт о ПЗС-линейке, то заряд в её единственной строке «перетекает» к выходным каскадам усиления и там преобразуется в уровень напряжения на выходе микросхемы.

У матрицы же, состоящей из многих видеострок, заряд из выходных элементов каждой строки оказывается в ячейке ещё одного сдвигового устройства, устроенного обычно точно таким же образом, но работающего на более высокой частоте сдвига.

Для использования ПЗС в качестве светочувствительного устройства часть электродов изготавливается прозрачной.[1]

4.Стабильность резисторов. Сопротивление резистора может изменяться под влиянием температуры, давления, влажности, старения, и других факторов. Рассмотрим воздействие различных факторов на сопротивление резистора:

Температура. Под ее влиянием могут возникать как обратимые, так и не обратимые процессы, связанные с величиной сопротивления. Обратимые изменения характеризуются температурным коэффициентом резистора (ТКС), т.е. относительным изменением сопротивления, приходящийся на один градус Цельсия с зависимостью

Rt=R0[1+α R(t2 – t1)],

где R0,

Rt

– сопротивление резистора при температурах

t1

и t2

.ТКС непроволочных резисторов лежит в

пределах ![]() -4

град-1,

а в проволочных

-4

град-1,

а в проволочных ![]() -4

град-1.

-4

град-1.

Необратимые

температурные изменения сопротивления

резистора возникают после длительного

воздействия повышенных температур или

после нескольких температурных циклов.

Эти изменения вызываются старением

резистивного объекта, и наблюдается

только у непроволочных резисторов.

Большинство типов непроволочных

резисторов допускают работу при

температурах от -60![]() 0С

и выше. Проволочные резисторы могут

работать при более высоких температурах.

0С

и выше. Проволочные резисторы могут

работать при более высоких температурах.

Влажность.

При воздействии воды на резистор или

влажного воздуха усиливаются окислительные

и электрохимические процессы, которые

сопровождаются необратимыми изменениями

сопротивления. Для учета этого используется

коэффициент влагостойкости – это есть

относительное изменение сопротивления

резистора после его пребывания в течении

определенного времени в условиях

повышенной влажности по сравнению с

величиной сопротивления при нормальных

условиях. Коэффициент влагостойкости

проволочных резисторов очень мал и

практически не учитывается. За счет

использования защитных лаков, эмалей,

опрессовке пластмассами и герметизации

резисторы допускают нормальную работу

при относительной влажности примерно

90![]() .

.

Электрическая нагрузка. При электрической нагрузке возникают как обратимые так и не обратимые изменения сопротивления резистора. В непроволочных резисторах из-за зернистой структуры резистивного элемента возникает неравномерный нагрев мест соприкосновения отдельных микроскопических частиц. В результате изменяется величина переходного сопротивления между ними. При малых нагрузках эти изменения носят обратимый характер. При больших нагрузках происходит спекание частиц и изменения становятся необратимыми. В проволочных резисторах эти явления не наблюдаются. Обратимые изменения сопротивления резистора под влиянием нагрузки оценивают коэффициент нагрузки, т.е. относительном изменении сопротивления происходящим при изменении электрической нагрузки в определенных пределах, например от 0,1Рн до Рн..

Старение. С течением времени происходит изменение резистора, которые вызываются структурными изменениями резистивного элемента за счет кристаллизации, окисления и различных электрохимических процессов, а так же за счет изменения свойств переходных контактов эти явления называются старением. Особенно проявляется в непроволочных резисторах. При старении сопротивление может изменяться на несколько процентов. У непроволочных резисторов это явление не наблюдается. Стабильность резисторов во времени характеризуется коэффициентом старения:

ΒR=![]() ,

где R0

– сопротивление резистора в момент его

изготовления.

,

где R0

– сопротивление резистора в момент его

изготовления.