- •22.Классификация дросселей и трансформаторов.

- •24.Материалы магнитопроводов и их параметры.

- •26.Обмотки трансформаторов и дросселей. Волгов( с 518-521)

- •32.Расчет размеров магнитопровода и числа витков обмоток трансформатора питания.

- •2.Расчет числа витков каждой обмотки

- •3. Расчет размещения проводов. (рис !)

- •1.Классификация резисторов

- •3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.

- •6.Постоянные непроволочные резисторы.

- •9.Переменные проволочные резисторы и их конструкция.

- •46.Приборы с зарядовой связью.

- •5.Тепловые и токовые шумы.

- •7.Постоянные проволочные резисторы.

- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.

- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.

- •35.Расчёт размещения провода в трансформаторе

- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.

- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.

- •16.Электролитические конденсаторы.

- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.

- •17. Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.

- •31.Вывод расчётного соотношения для ширины стержня трансформатора питания.

- •21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.

- •41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.

- •23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.

- •25.Конструкция броневого магнитопровода.

- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.

- •29. Расчет индуктивности многослойного конденсатора

- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.

- •37.Понятие о системе и устройстве отображения информации. Классификация индикаторных приборов.

- •38.Быстродействие,точность,информационная ёмкость, разрешающая способность уои.

- •39.Надёжность уои.

- •45 Приборы аккустоэлектроники.

- •18. Классификация катушек индуктивности. Схема замещения индуктивности.

- •20. Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.

- •40. Газоразрядные индикаторные панели (гип) постоянного и переменного тока.

- •44. Индикаторные приборы на светоизлучающих диодах.

- •12.Сопротивление изоляции, потери, собственная индуктивность конденсаторов.

- •15.Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком.

- •42.Эффекты динамического рассеяния света и вращения плоскости поляризации в жидких кристаллах.

- •43.Эффект деформации ориентированных фаз в жидких кристаллах. Достоинства жидкокристаллических индикаторных приборов.

32.Расчет размеров магнитопровода и числа витков обмоток трансформатора питания.

В трансф. одна обмотка предназначена для подключения к электрич. сети-первичная обмотка. Остальные (не более 3-4х) предназначены для выработки определенныхзначений напряжения от единиц до сотен В. Эти обмотки вторичные. Частота стационарной питающей сети 50Гц. Напряжение 220В,127В. Рассмотрим двухобмоточный трансформатор питания. Плотности тока в обмотках однаковая. Исходные данные: токи и напряжения обмоток, частота сети и условия эксплуатации.

1.Расчети выбор

размеров магнитопровода.

Е![]() 4,44Bm.Sc..N.f.10-4

I=j.q

, Sc-сечение

стали магнитопровода, Bm-max

магнитная индукция, N-число

витков, f-частота,

j-плотность

тока.

4,44Bm.Sc..N.f.10-4

I=j.q

, Sc-сечение

стали магнитопровода, Bm-max

магнитная индукция, N-число

витков, f-частота,

j-плотность

тока.

Габаритная или

эквивалентаная мощность двухобмоточного

тронсформатора

Pг=1/2(P1+P2),

Pг

1/2(E1.I1+E2.I2)

(1), Sc=0,9Y1.Y2

Коэфициент

заполнения fм=![]()

Y1,

Y2,

b,h,-

основные размеры магнитопровода. После

подстановки в (1) получим:

Pг=2*Bm*j*f*Y1*Y2*b*h*fм*10-2

– пропорционально произведению сечения

магнитопровода на площадь его окна.

Ширина стержня магнитопровода

Y1=(0,75![]() 0,85)*

0,85)*![]() (2) , j[A/мм2],

q[мм2],

Y1,Y2,b.h[см].

Для расчета необходимо выбрать значения

bm,j,fm.

Значение Bm

выбираем

по графику Bm=f(Pг)

рис 8-24 Волгов. Плотность тока выбираем

из зависимости сред. значения тока от

средней в-ны Pг

j=f(Pг).

По выбранному значению j

определяем диаметр проводов d

(2) , j[A/мм2],

q[мм2],

Y1,Y2,b.h[см].

Для расчета необходимо выбрать значения

bm,j,fm.

Значение Bm

выбираем

по графику Bm=f(Pг)

рис 8-24 Волгов. Плотность тока выбираем

из зависимости сред. значения тока от

средней в-ны Pг

j=f(Pг).

По выбранному значению j

определяем диаметр проводов d![]() ,

по таблице в П5 выбираем стандарт. диаметр

провода. По диаметру и марке провода

(П7)

,

по таблице в П5 выбираем стандарт. диаметр

провода. По диаметру и марке провода

(П7)

определяем коэф. заполнения fМ . Среднее значение коэф. для трансформатора с рядовой намоткой приведен в табл. Округляем Y1 до ближайшего типового.

2.Расчет числа витков каждой обмотки

N=![]()

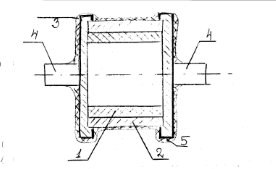

3. Расчет размещения проводов. (рис !)

1,2-первичная и вторичная обмотки, 3-каркас,4-магнитопровод

Длина намотки

L=h-2(h,,+h,,,)

число витков слоя с учетом неплотности

намотки: n,=L/d0*![]() ,

α- коэф. неплотности, d0-

диаметр провода в изоляции, определяется

суммой провода без изоляции и толщины

двусторонней изоляции провода. Число

слоев обмотки m=N/n,

Определим суммарную толщину одной

намотки: t=m*d0+(m-1)*δм.и,

δм.и-

толщина межслоевой изоляции.

,

α- коэф. неплотности, d0-

диаметр провода в изоляции, определяется

суммой провода без изоляции и толщины

двусторонней изоляции провода. Число

слоев обмотки m=N/n,

Определим суммарную толщину одной

намотки: t=m*d0+(m-1)*δм.и,

δм.и-

толщина межслоевой изоляции.

1.Классификация резисторов

По постоянству значения резисторы различают:

-постоянные, с фиксированным сопротивлением. В зависимости от назначения они подразделяются на:

-резисторы общего назначения,

-прецизионные,

-высоковольтные,

-высоокомные;

- переменные, с изменяющимся сопротивлением, в зависимости от назначения подразделяются на:

-подстрочные, у которых сопротивление изменяется при технологической регулировке,

-регулировочные, у которых сопротивление изменяется во время функционирования аппаратуры;

По характеру зависимости сопротивления от угла поворота подвижной части переменные резисторы делятся на:

-линейные

-не линейные.

- специальные – это особая группа резисторов, сопротивление которых зависит от действия внешних факторов, проходящего тока или приложенного напряжения (варисторы), от температуры (терморезисторы), от освещения (фоторезисторы), магнитного поля (магниторезисторы), механического воздействия (тензорезисторы).

По принципу создания резистивного элемента резисторы делят на:

-проволочные

-непроволочные.

Основное применение нашли непроволочные резисторы – пленочные и объемные. Пленочные и объемные резисторы обладают меньшей собственной емкостью и индуктивностью, а так же стоимостью по сравнению с проволочными резисторами и как следствие применяются в широком диапазоне частот. Так же это позволяет применять их с широким диапазоном номиналов сопротивлений, без изменения их конструкций и малых габаритов и масс.

По эксплуатационным характеристикам резисторы делят на: термостойкие, влагостойкие, вибро- и ударопрочные, высоконадежные и т. д.

2.Конструкция постоянного проволочного резистора. Рассмотрим конструкцию постоянного непроволочного резистора на примере резистора типа МЛТ(металлизированный, лакированный, теплостойкий)

Упрощенная конструкция этого резистора представлена на рис 1.

1 – керамическая трубка ( основание);

– керамическая трубка ( основание);

2 – слой металлизации из специального сплава с высоким удельным сопротивлением, толщина несколько микрон( резистивный элемент);

3 – колпачки;

4 – проволочные выводы;

5 – слой теплостойкого, влагозащитного лака.

Конструкция переменных резисторов более сложная, чем у постоянных, так как имеется еще подвижный скользящий контакт.

Схема замещения резистора

Кроме активного сопротивления резистивного элемента, резистор имеет емкость, индуктивность и дополнительное активное сопротивление. В большинстве случаев удобно пользоваться упрощенной схемой замещения для постоянных резисторов.

. Сb1,Cb2

– емкости выводов резистора;

Сb1,Cb2

– емкости выводов резистора;

Rиз - сопротивление изоляции, определяемое свойствами защитного слоя (покрытия) и основания;

LR – общая эквивалентная индуктивность резистора и его выводов;

RК - эквивалентное сопротивление контактов;

RR - сопротивление резистивного элемента;

CR – эквивалентная емкость резистора.

Такая схема замещения может быть использована если резистор не применяется на сверх высоких частотах(СВЧ).

Основными параметром постоянного резистора является сопротивление

R = (RR + RК) Rиз/ RR+ RК+ Rиз

Сопротивление RК имеет существенное значение, только для низкоомных резисторов. Однако в процессе работы резистора из-за его перегрева недостаточно контактного усилия, действие влаги это сопротивление может значительно возрасти, что может привести к выходу из строя резистора.

Сопротивление Rиз определяется качеством диэлектриков используемых для основания обволакивания резистора и практически влияет на сопротивление R только для высокоомных резисторов.