Переходные процессы в цепях первого и второго порядка Общие сведения

Используемые для анализа линейных электрических цепей установившиеся процессы, при которых напряжения и токи постоянные величины либо гармонические функции времени, практически не реализуемы, так как все физические процессы имеют начало и конец. Следовательно, любое непериодическое изменение воздействия, изменение конфигурации цепи или параметров входящих в нее элементов приводит к тому, что режим цепи становится неустановившимся. Любое скачкообразное изменение в цепи, приводящее к неустановившемуся режиму, принято называть коммутацией. Нестационарные процессы, возникающие в цепи при переходе от одного установившегося режима к другому, называются переходными.

Возникновение переходных процессов в цепи обусловлено наличием в ней реактивных элементов (индуктивностей и емкостей), в которых накапливается энергия магнитного и электрического полей. При коммутации изменяется энергетический режим работы цепи, причем эти изменения не могут осуществляться мгновенно, поскольку скорость изменения энергии P=dW/dt мощность, отдаваемая или потребляемая соответствующими элементами цепи, не может быть бесконечно большой.

Это положение носит название принципа непрерывности во времени суммарного потокосцепления и суммарного электрического заряда цепи, из которого следует непрерывность токов в индуктивностях и напряжений на емкостях. Вывод о непрерывности токов в индуктивностях и напряжений на емкостях формулируется в виде законов коммутации.

Первый

закон коммутации:

в начальный момент времени после

коммутации ток в индуктивности имеет

такое же значение, как и непосредственно

перед коммутацией, и с этого значения

плавно изменяется:

![]() .

.

Второй

закон коммутации:

в начальный момент времени после

коммутации напряжение на емкости имеет

такое же значение, как и непосредственно

перед коммутацией, и с этого значения

плавно изменяется:

![]() .

.

Следует отметить, что в цепях с идеализированными элементами скачкообразно могут изменяться: а) напряжения на R и L; б) токи в R и С.

Значения тока в индуктивности и напряжения на емкости в момент коммутации (t=0) называются независимыми начальными условиями.

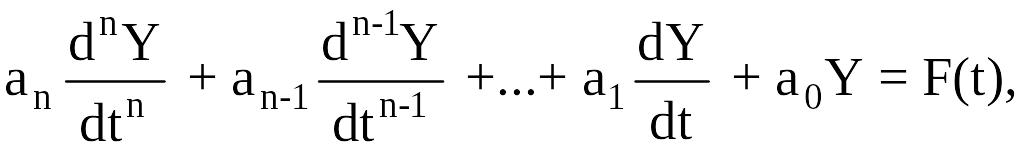

В основе всех методов расчета переходных процессов в линейных цепях лежит составление интегро-дифференциальных уравнений для мгновенных значений токов и напряжений. Эти уравнения составляются на основе уравнений Кирхгофа, метода контурных токов, метода узловых потенциалов и после несложных преобразований приводятся к линейному неоднородному дифференциальному уравнению с постоянными коэффициентами

где

y(t)

искомая функция

(ток или напряжение);

![]()

постоянные коэффициенты, зависящие от

параметров цепи; F(t)

известная функция, зависящая от внешнего

воздействия.

постоянные коэффициенты, зависящие от

параметров цепи; F(t)

известная функция, зависящая от внешнего

воздействия.

Существуют

различные способы решения дифференциальных

уравнений с постоянными коэффициентами.

В частности, можно использовать

классический метод, согласно которому

решение уравнения находится в виде

суммы двух функций:

![]() ,

где

,

где

![]()

частное решение

определяет принужденный

(вынужденный)

режим работы цепи, задаваемый внешними

источниками (правой частью уравнения

F(t)

= de/dt

),

частное решение

определяет принужденный

(вынужденный)

режим работы цепи, задаваемый внешними

источниками (правой частью уравнения

F(t)

= de/dt

),

![]()

общее решение

однородного дифференциального уравнения

(при F(t)=0)

характеризует электрические процессы,

обусловленные изменением начального

электрического состояния цепи в

отсутствии внешних источников свободные

(собственные)

составляющие.

общее решение

однородного дифференциального уравнения

(при F(t)=0)

характеризует электрические процессы,

обусловленные изменением начального

электрического состояния цепи в

отсутствии внешних источников свободные

(собственные)

составляющие.

Таким

образом,

![]() .

.

Для определения принужденной составляющей переходного процесса в цепи можно воспользоваться любыми известными методами расчета линейных цепей в установившемся режиме после коммутации.

Характеристическое уравнение, соответствующее данному дифференциальному уравнению цепи при F(t) = 0:

![]()

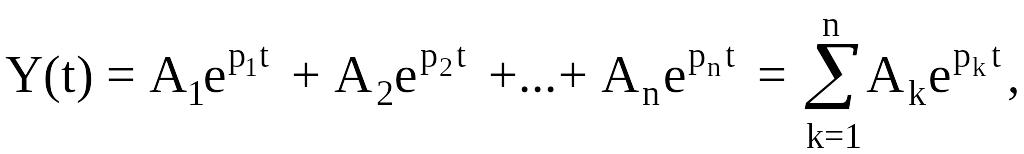

Если все корни характеристического уравнения простые, свободная составляющая переходного процесса имеет вид

где

![]()

постоянные интегрирования, определяемые

по начальным условиям (значениям

искомых токов или напряжений и их n-1

первых производных в начальный момент

времени после коммутации).

постоянные интегрирования, определяемые

по начальным условиям (значениям

искомых токов или напряжений и их n-1

первых производных в начальный момент

времени после коммутации).

Так как начальный запас энергии в реактивных элементах цепи всегда ограничен, то при наличии потерь свободные составляющие с течением времени затухают, и при t стремящемся к бесконечности, в цепи будет наблюдаться только принужденный режим.

На основании законов коммутации

![]() откуда

откуда

![]()

![]()

![]()

т. е. начальные значения свободных составляющих определяются изменениями в момент коммутации соответствующих принужденных функций.