- •1. Векторные и скалярные величины в физике. Сложение и умножение векторов.

- •Сложение векторов

- •2. Галилей – основоположник научного подхода к изучению природы.

- •Первый закон Ньютона

- •Второй закон Ньютона

- •Третий закон Ньютона

- •4. Система отсчета. Принцип относительности Галилея. Преобразование Галилея.

- •Вид преобразований при коллинеарных осях[4]

- •Формула преобразования скоростей

- •5. Гравитационное поле. Напряжённость гравитационного поля.

- •6. Масса инертная и гравитационная.

- •Определение

- •8. Векторы моментов силы и момента импульса.

- •9. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.

- •Оба эти условия не являются достаточными для покоя.

- •11. Иерархия научных законов. Законы сохранения в механике. Математическая формулировка законов сохранения. Закон Сохранения Импульса

- •Закон Сохранения Механической Энергии

- •12. История развития представлений о Вселенной. Законы Кеплера.

- •Средневековье Европа

- •Первый закон Кеплера (закон эллипсов)

- •Второй закон Кеплера (закон площадей)

- •Третий закон Кеплера (гармонический закон)

- •13. Взаимосвязь между свойствами Вселенной и возможностью появления в ней разумной жизни.

- •15. Понятие пространства. Измерение больших и малых расстояний.

- •16. Детерминизм Лапласа.

- •18. Распределение Максвелла.

- •19. Необратимые и обратимые процессы. Открытые, закрытые и изолированные системы.

- •20. Энтропия в изолированных и не изолированных системах.

- •21. Равновесие в системе, состоящей из большого числа частиц.

- •Для одноатомных газов

- •Для многоатомных газов

- •Для смесей газов

- •Для жидкостей

- •22. Второе начало термодинамики. Термодинамическое определение энтропии.

- •Термодинамическое определение энтропии

- •23. Статистическое определение энтропии, термодинамическая вероятность. Статистическое определение энтропии: принцип Больцмана

- •24. Стрела времени.

- •Ось времени в классической физике

- •Ось времени и теория относительности

- •25. Равновесные, слабо неравновесные и сильно неравновесные процессы.

- •26. Самоорганизация. Порядок через флуктуацию. Диссипативные системы.

- •27. Эффект Бернара как прототип явлений самоорганизации.

- •Основные характеристики

- •Принцип суперпозиции в электродинамике

- •30. Основные законы электростатики, закон Кулона, закон сохранения заряда.

- •Закон сохранения заряда в дифференциальной форме

- •31. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках.

- •Основные уравнения и законы

- •Закон Фарадея

- •33. Магнитное поле в веществе. Магнитное поле в веществе

- •34. Движение частиц в электрическом и магнитном полях. Движение заряженных частиц

- •Однородном магнитном поле

- •Движение заряженных частиц

- •Неоднородном магнитном поле

- •Движение заряженных частиц

- •Однородном электрическом поле

- •Движение заряженных частиц

- •Неоднородном электрическом поле

- •35. Электромагнитная индукция. Токи смещения.

- •Закон Фарадея

- •Ток смещения в классической электродинамике

- •36. Теория электромагнитного поля. Уравнение Максвелла.

- •37. Электромагнитные волны.

- •38. Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка.

- •Основные свойства теплового излучения

- •39. Фотоэффект.

- •Законы внешнего фотоэффекта

- •Внутренний фотоэффект

- •40. Принцип неопределённости.

- •Определение

- •41. Геометрическая оптика. Миражи.

- •Законы геометрической оптики

- •43. Когерентность. Способы получения когерентных пучков.

- •Виды когерентности

- •45. Применение явления интерференции.

- •Физические принципы

- •Источники света

- •Регистрирующие среды

- •47. Давление света.

- •48. Противоречия электродинамики и принципа относительности Галилея.

- •50. Основные постулаты специальной теории относительности.

- •Постулаты Специальной Теории Относительности (сто)

- •2 Рисунок 7.1.2.

- •51. Преобразования Лоренца.

- •Относительность промежутков времени

- •53. Сокращение длины и замедление времени.

- •55. Пространственно-временные графики и понятия «прошлое, настоящее и будущее». Пространственно-временные диаграммы

- •56. Экспериментальные подтверждения кривизны пространства и замедления времени.

- •57. Эквивалентность массы и энергии.

- •Масса покоя как вид энергии

- •Понятие релятивистской массы

- •58. Строение атома. Опыты Резерфорда.

- •Квантовые числа электронов

- •60. Корпускулярно-волновой дуализм.

- •Корпускулярно-волновая двойственность света

- •61. Роль прибора при исследовании микрообъектов.

- •62. Уравнение Шредингера.

- •Общий случай

- •63. Частица в потенциальном «ящике».

- •64. Квантовые числа и периодическая система элементов.

- •65. Радиоактивность. Период полураспада.

- •Виды лучей радиоактивного распада

- •Альфа-распад

- •Бета-распад

- •Гамма-распад (изомерный переход)

- •66. Альфа, бета и гамма распад.

- •67. Открытие нейтрона. Основные свойства нейтронов и протонов:масса, спин и магнитный момент.

- •69. Ядерные силы.

- •70. Ядерные реакции. Типы и классификация.

- •Термоядерный синтез

- •Фотоядерная реакция

- •71. Ядерные реакции под действием нейтронов.

- •По величине спина

- •По видам взаимодействий

- •Составные частицы

- •Фундаментальные (бесструктурные) частицы

- •75. Классификация элементарных частиц.

- •77. Лептоны. Закон сохранения лептонного числа.

- •Свойства

- •Лептонное число

45. Применение явления интерференции.

"Просветление" оптики.

Одной из главных задач, возникающих при построении различных оптических и антенных устройств СВЧ диапазона, является уменьшение потерь интенсивности света, мощности потока электромагнитной энергии при отражении от поверхностей линз, обтекателей антенн и пр. приборов, используемых для преобразований световых и радиоволн в разнообразных приборах фотоники, оптоэлектроники и радиоэлектроники.

Как показывают расчеты, отражение света от поверхности линзы сопровождается уменьшением его интенсивности примерно на 4%. Учитывая, что современные оптические устройства, в частности современные оптоэлектронные приборы содержат достаточно большое количество линз, зеркал, светоделительных устройств, потери интенсивности проходящей световой волны без применения специальных мер могут стать значительными.

Для уменьшения

потерь на отражение используется

покрытие оптических деталей пленкой

со специальным образом подобранными

толщиной ![]() и

показателем преломления

и

показателем преломления ![]() .

Идея уменьшения интенсивности отраженного

света от поверхности оптических деталей

состоит в интерференционном гашении

волны, отраженной от внешней поверхности

детали, волной отражённой от внутренней

(рис. 4.22). Для осуществления этого

амплитуды обеих волн должны быть равны,

а фазы отличаться на 1800.

.

Идея уменьшения интенсивности отраженного

света от поверхности оптических деталей

состоит в интерференционном гашении

волны, отраженной от внешней поверхности

детали, волной отражённой от внутренней

(рис. 4.22). Для осуществления этого

амплитуды обеих волн должны быть равны,

а фазы отличаться на 1800.

Можно показать, что уравнивание амплитуд отражённых волн возможно, если показатель преломления плёнки выбирается равным

|

(4.27a) |

где ![]() -

показатель преломления диэлектрика,

из которого изготовлена

рассматриваемая оптическая

деталь (например, линза).

-

показатель преломления диэлектрика,

из которого изготовлена

рассматриваемая оптическая

деталь (например, линза).

Необходимое соотношение

между фазами ![]() отражённых

волн обеспечивается

выбором толщины плёнки

отражённых

волн обеспечивается

выбором толщины плёнки ![]() ,

кратной нечётному числу четвертей длины

волны проходящего через рассматриваемую

деталь света:

,

кратной нечётному числу четвертей длины

волны проходящего через рассматриваемую

деталь света:

![]() .

.

В этом случае фазы волн, отражённых от внутренней и внешней поверхностей детали, отличаются на 1800 и обеспечивается гашение отражённой волны.

Измерение показателя преломления веществ.

Измерение значения абсолютного показателя преломления веществ основано на свойстве смещения интерференционной картины двух когерентных источников волн в зависимости от разности начальных фаз их колебаний.

Интерферометр Майкельсона.

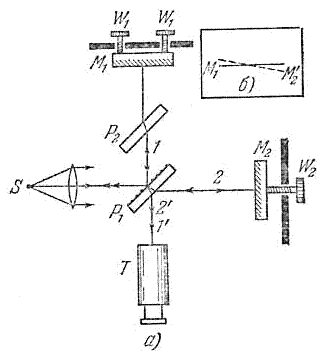

С помощью этого интерферометра Майкельсон совместно с Морли в 1887г. провёл знаменитый опыт с целью обнаружения движения Земли относительно гипотетического эфира, а в 1890-1895гг. Майкельсоном впервые было произведено сравнение длины красной линии кадмия с длиной нормального метра.

Рассмотрим упрощённую

конструкцию интерферометра

Майкельсона (рис.

4.25). В этом приборе свет от источника ![]() с

помощью светоделительной (полупрозрачной)

пластинки

с

помощью светоделительной (полупрозрачной)

пластинки ![]() направляется

на два зеркала

направляется

на два зеркала ![]() и

и ![]() ,

после отражения от которых

в окуляре зрительной

трубы

,

после отражения от которых

в окуляре зрительной

трубы ![]() наблюдается

их интерференция. В конструкцию

интерферометра входит компенсирующая

пластинка

наблюдается

их интерференция. В конструкцию

интерферометра входит компенсирующая

пластинка![]() ,

назначение которой скомпенсировать

различие фазовых набегов разделяемых

световых пучков, возникающих из-за того,

что пучок, отразившийся от

зеркала

,

назначение которой скомпенсировать

различие фазовых набегов разделяемых

световых пучков, возникающих из-за того,

что пучок, отразившийся от

зеркала ![]() проходит светоделительную

пластинку

один

раз, а пучок от

три

раза.

проходит светоделительную

пластинку

один

раз, а пучок от

три

раза.

Характер

интерференционной картины, наблюдаемой

в окуляре зрительной трубы зависит

от юстировки

зеркал

и

осуществляемоймикрометрическими

винтами -

двумя винтами ![]() и

одним винтом

и

одним винтом ![]() .

С помощью винтов

(рис.

4.25b) изменяется угол между плоскостями

зеркал

и

мнимого изображения

.

С помощью винтов

(рис.

4.25b) изменяется угол между плоскостями

зеркал

и

мнимого изображения ![]() зеркала

светоделительной

пластинке

.

Винтом

можно

смещать относительно

мнимое

изображение

.

Таким образом, с помощью микрометрических

винтов

и

наблюдаемая

интерференционная картина будет иметь

вид полос равного наклона при параллельных

плоскостях

и

или

полос равной толщины, если их плоскости

непараллельные.

зеркала

светоделительной

пластинке

.

Винтом

можно

смещать относительно

мнимое

изображение

.

Таким образом, с помощью микрометрических

винтов

и

наблюдаемая

интерференционная картина будет иметь

вид полос равного наклона при параллельных

плоскостях

и

или

полос равной толщины, если их плоскости

непараллельные.

При слегка

расходящемся световом пучке и параллельных

плоскостях

и

интерференционные

полосы будут иметь вид концентрических

окружностей. При вращении винта

в

центре картины будут возникать новые

или исчезать интерференционные полосы,

стягиваясь в точку. Смещение наблюдаемой

картины на одну полосу соответствует

перемещению винта на ![]() .

В монохроматическом свете, соответствующей

красной линии кадмия, Майкельсон наблюдал

интерференционную картину при разности

хода лучей в5105 длин

волн.

.

В монохроматическом свете, соответствующей

красной линии кадмия, Майкельсон наблюдал

интерференционную картину при разности

хода лучей в5105 длин

волн.

Чем больше отражающая способность внутренних поверхностей интерферометра, тем уже максимумы и тем выше его спектральная разрешающая способность. 46. Голография.

Голография (др.-греч. ὅλος — полный + γραφή — пишу) — набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей.