- •Задание по работе:

- •4.1. Теоретическая часть

- •4.1.1. Оформление принципиальной оптической схемы

- •4.1.2. Определение положения призмы в оптической схеме зрительной трубе

- •4.1.3. Правила знаков

- •4.1.4. Коэффициент пропускания оптической системы

- •4.2. Практическая часть

- •Требования для получения допуска к выполнению работы

- •Требования к оформлению отчета

- •Контрольные вопросы

- •Приложение 1 Примеры оформления чертежа «Телескоп. Схема оптическая принципиальная»

- •Примеры описания оптических деталей

Белорусский национальный технический университет

Приборостроительный факультет

Кафедра «Лазерная техника и технология»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«Построение оптической схемы зрительной трубы»

по дисциплине «Прикладная оптика»

2013

Цель работы – приобрести практические навыки построения оптической схемы зрительной трубы.

Задание по работе:

1. Ознакомиться с правилами знаков.

2. Начертить оптическую схему зрительной трубы в соответствии с ГОСТ 2.412-81.

3. Рассчитать коэффициент пропускания оптической системы.

4.1. Теоретическая часть

4.1.1. Оформление принципиальной оптической схемы

Оптический прибор состоит из взаимосвязанных блоков и элементов, предназначенных для получения изображения предмета на чувствительной поверхности приемника с помощью оптической системы.

Оптическая система – совокупность оптических деталей (например, линз, призм, зеркал и их комбинаций), установленных друг относительно друга в определенном порядке в соответствии с расчетом.

Поверхности деталей, преломляющие или отражающие лучи, нумеруются по ходу луча.

Согласно ГОСТ 2.412-81 на оптической схеме должны быть изображены оптические элементы, выполняющие определенную функцию, упрощенно источники и приемники излучения, если таковые есть в схеме; элементы, поворачивающиеся или перемещающиеся вдоль или перпендикулярно оси, которые следует показывать в основном рабочем положении; положение диафрагм, зрачков (при необходимости), фокальных плоскостей, плоскостей изображения, предмета (для фотографических объективов и объективов микроскопов), а также положение экранов, светорассеивающих плоскостей и поверхностей, если таковые есть в системе. На принципиальной оптической схеме необходимо привести основные оптические характеристики в виде записей на поле схемы или в таблице произвольной формы (приложение 1).

В зависимости от типа оптической системы на оптической схеме следует указывать: диаметры диафрагм, размеры зрачков, размеры тела накала или других светящихся элементов источников излучения, воздушные промежутки и другие размеры по оси, определяющие взаимное расположение оптических элементов, диафрагм, зрачков, фокальных плоскостей, плоскостей изображения и плоскостей предмета (для систем, работающих на конечном расстоянии), источников излучения и приемников энергии; размеры, определяющие положение оптической системы относительно механической части прибора; габаритные или установочные размеры, например, длину базы, высоту выноса плоскости изображения (при необходимости).

Для телескопических систем следует привести: видимое увеличение, угловое поле оптической системы в пространстве предметов, диаметр выходного зрачка, удаление выходного зрачка от последней поверхности, предел разрешения, коэффициент пропускания (при необходимости).

Для фотографических объективов: фокусное расстояние, относительное отверстие, угловое поле оптической системы или размер кадра, разрешающую способность, коэффициент пропускания.

Для фотоэлектрических систем: размеры фотокатодов или типы фотоприемников, размеры светового пятна на фотокатодах.

4.1.2. Определение положения призмы в оптической схеме зрительной трубе

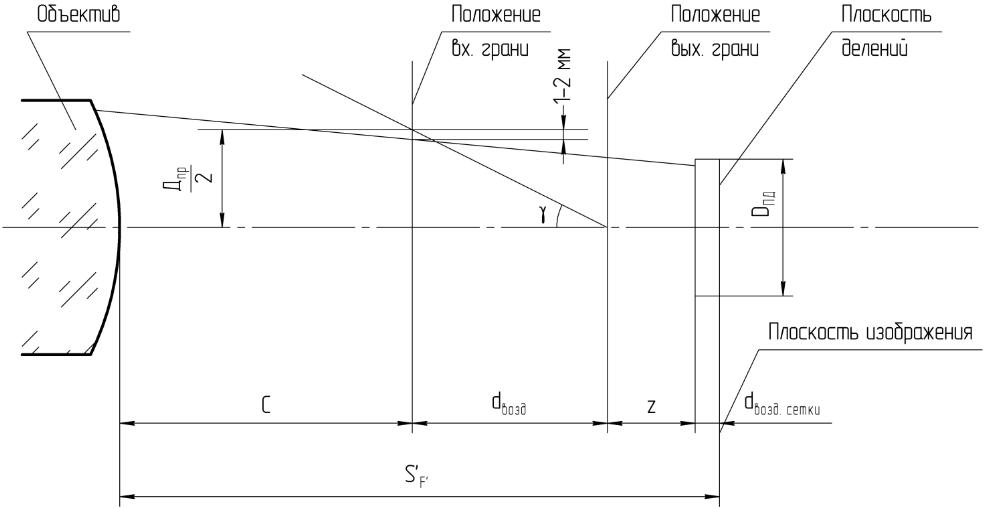

Для оформления оптической схемы зрительной трубы Кеплера необходимо основываясь на данных полученных в лабораторной работе № 2 и № 3 определить расстояние от последней поверхности объектива до входной грани призмы (рис.1) в случае, если плоскость гравировки сетки обращена к окуляру, определяется по формуле:

![]() ,

,

где

![]() – толщина редуцированной сетки, n

– показатель преломления стекла, из

которого изготовлена сетка, как правило,

стекло К8 (nе=1,5183)

или БК10 (nе=1,5713),

t

– толщина сетки по оси (задана в

лабораторной работе № 2).

Толщина пластин выбирается 2–2.5 мм, при

большом диаметре, в широкопольных

окулярах, может выбираться 2.8 мм.

– толщина редуцированной сетки, n

– показатель преломления стекла, из

которого изготовлена сетка, как правило,

стекло К8 (nе=1,5183)

или БК10 (nе=1,5713),

t

– толщина сетки по оси (задана в

лабораторной работе № 2).

Толщина пластин выбирается 2–2.5 мм, при

большом диаметре, в широкопольных

окулярах, может выбираться 2.8 мм.

Если изображение находится на первой поверхности сетки (т.е. плоскость делений на 1-ой поверхности), отрезок определяется, по формуле:

![]() .

.

Расстояние от последней поверхности призмы до сетки определяется по формуле:

![]() .

.

Рис. 1. Определение положения призмы

Положение выходной

грани призмы

![]() .

.

При правильно рассчитанных и заданных положениях призмы и сетки значение увеличения Г системы не изменяется.