- •7.8 Наблюдение и контроль опо осуществляют соответствующие надзорные органы, деятельность которых координирует мчс России.

- •Действие населения при наводнении

- •Действия населения в горящем лесу или торфянике

- •7.23 Предотвращение взрыва достигается:

- •Действия при взрыве

- •7.31 Таблица 7.3.3. Огнетушители и их назначение

7.23 Предотвращение взрыва достигается:

замещением или уменьшением количества горючих веществ, способных образовывать взрывоопасные среды;

ограничением концентрации взрывоопасного газа ниже уровня нижнего концентрационного предела воспламенения НКПВ (НКПВ – минимальное содержание горючего компонента в смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания)

инертированием (добавлением инертирующих газов, например N2, СО2, инертных газов и т. д.);

добавлением совместимой инертирующей пыли во взрывоопасные смеси пыль-воздух;

устранением источников воспламенения парогазовоздушной смеси (нагретые поверхности, пламя и горячие газы, искры, электростатическое электричество, удары молнии и т.п.).

Взрывозащита достигается:

использованием конструкций, устойчивых к взрыву (как без, так и с остаточной деформацией);

сбросом давления взрыва (разрывающиеся мембраны, вентиляционные люки, предохранительные откидные перегородки);

подавлением взрыва (быстрый ввод гасящих компонентов в оборудование);

предотвращением распространения взрыва и пламени (пламегасители, содержащие гофрированные металлические ленты или металлокерамические элементы и высокоскоростные выпускные клапаны; предохранительные затворы, гасящие барьеры с впрыском гасящего реагенты, поворотные клапаны и т. п.).

Действия при взрыве

При внезапном взрыве необходимо:

сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике;

укрыться вблизи несущих стен и конструкций;

выходить из здания осторожно, прижавшись к стене;

не пользоваться спичками, так как возможна утечка газа;

выйдя из здания в безопасное место, ждать указаний спасателей и принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

При внезапном обрушении здания, услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет устойчивость, следует:

как можно быстрее покинуть здание, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости;

не пользоваться лифтом, а использовать лестницу;

пресекать панику и давку в дверях при эвакуации;

останавливать тех, кто собирается прыгать с балконов и через застеклённые окна;

при невозможности покинуть здание занять самое безопасное место: проёмы капитальных внутренних стен; углы, образованные внутренними капитальными стенам; под балками каркаса;

если возможно, спрятаться под стол, чтобы уберечься от падающих предметов и осколков;

если с вами дети, укрыть их собой;

открыть двери в квартиру, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости;

держаться подальше от окон, электроприборов, немедленно отключить воду, электричество и газ;

не выходить на балкон;

не пользоваться спичками.

Оказавшись в завале, нужно:

дышать глубоко, не поддаваться панике, не падать духом;

при возможности оказать себе первую помощь;

постараться определить, где вы находитесь, нет ли рядом с вами других людей;

осмотреться, поискать возможные выходы;

поискать в карманах или поблизости предметы, которые могут помочь подать световые или звуковые сигналы (фонарик, зеркальце, металлические предметы);

помнить, что человек способен обойтись без воды и пищи в течение долгого времени, если не будет бесполезно расходовать энергию;

постараться выжить любой ценой – помощь придёт обязательно.

|

7.24 |

|

||

|---|---|---|---|---|

|

|

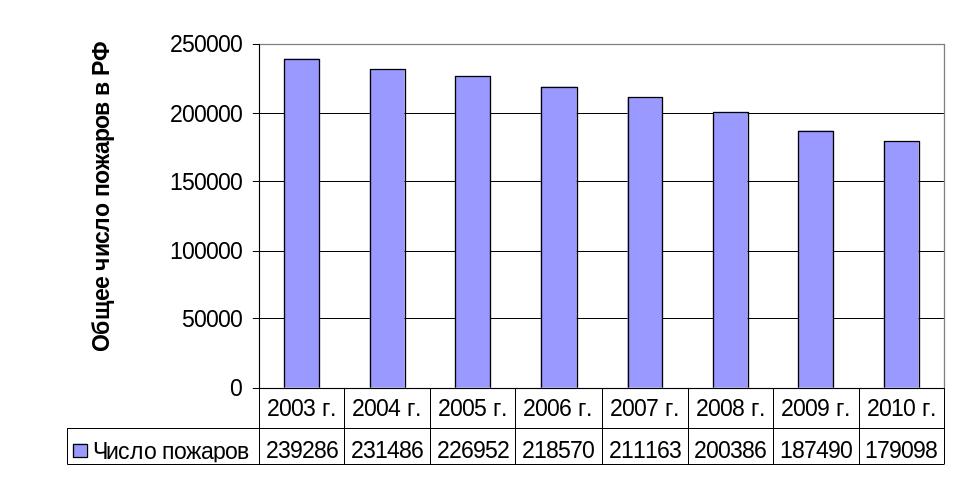

Рис.7.3.2. Число пожаров в РФ, 2003 – 2010 гг. |

||

|

|

|

||

|

|

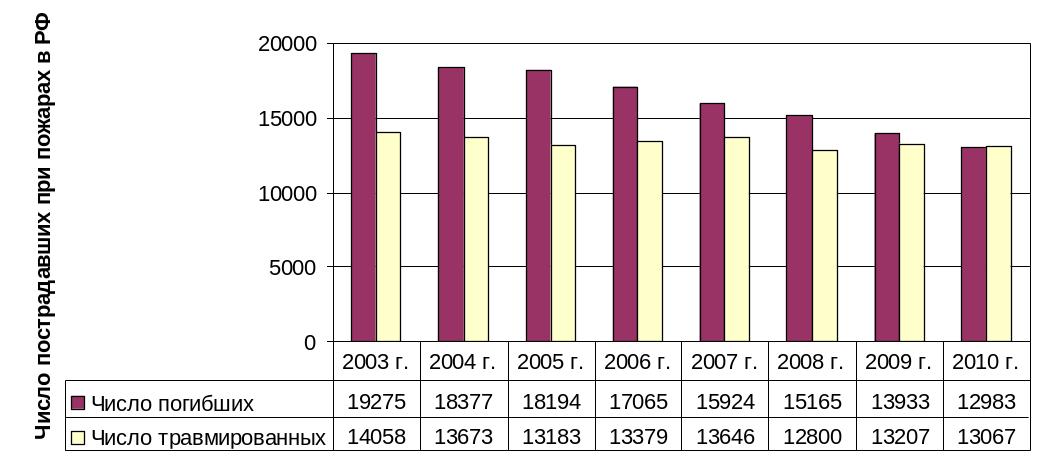

Рис.7.3.3. Число пострадавших при пожарах в РФ, 2003 – 2010 гг. |

||

|

|

|

||

|

|

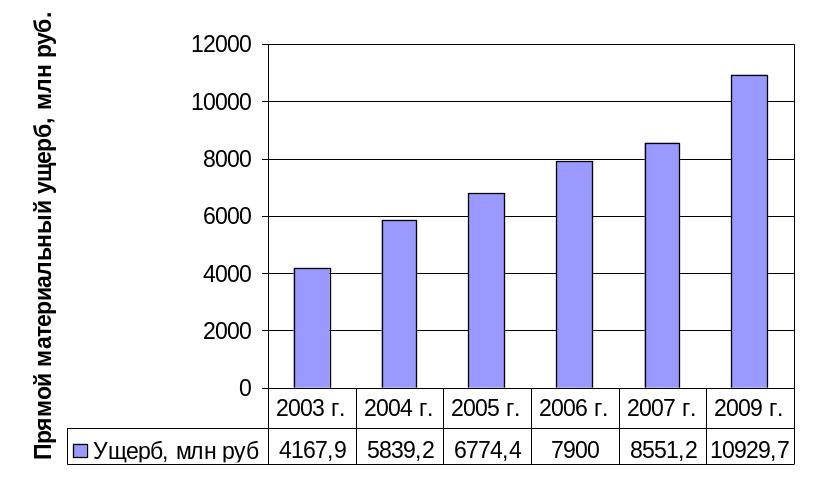

Рис.7.3.4. Прямой материальный ущерб от пожаров в РФ, 2003- 2009 гг. |

||

|

7.25

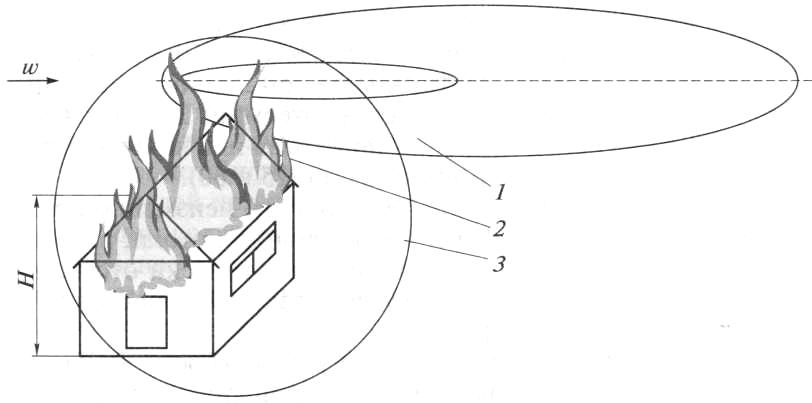

Рис.7.3.5. Зоны негативного воздействия при пожаре зданий и сооружений: 1 – зона задымления; 2 – зона горения; 3 – зона теплового воздействия |

|

||

7.26 При определении противопожарных разрывов исходят из того, что наибольшую опасность в отношении возможного воспламенения соседних зданий и сооружений представляет тепловое излучение от очага пожара. Количество принимаемой теплоты соседним с горящим объектом зданием зависит от свойств горючих материалов и температуры пламени, величины излучающей поверхности, площади световых проёмов, группы возгораемости ограждающих конструкций, наличия противопожарных преград, взаимного расположения зданий, метеорологических условий и т. д.

7.27 Противопожарные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов, иметь предел огнестойкости не менее 2,5 ч и опираться на фундаменты. Противопожарные стены рассчитывают на устойчивость с учётом возможности одностороннего обрушения перекрытий и других конструкций при пожаре.

Противопожарные двери, окна и ворота в противопожарных стенах должны иметь предел огнестойкости не менее 1,2 ч, а противопожарные перекрытия – не менее 1 ч. Такие перекрытия не должны иметь проёмов и отверстий, через которые могут проникать продукты горения при пожаре.

7.28 Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчётным путем, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно. Лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчётах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации – не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации – не менее 2 м.

При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц:

незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха);

закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах;

закрытые лестничные клетки без естественного освещения;

внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен);

наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

7.29 Пожарные извещатели преобразуют физические факторы (явления), сопутствующие пожару, в электрические сигналы, передаваемые на пульты пожарной охраны. Они подразделяются на:

♦тепловые; ♦дымовые; ♦световые; ♦комбинированные; ♦ультразвуковые.

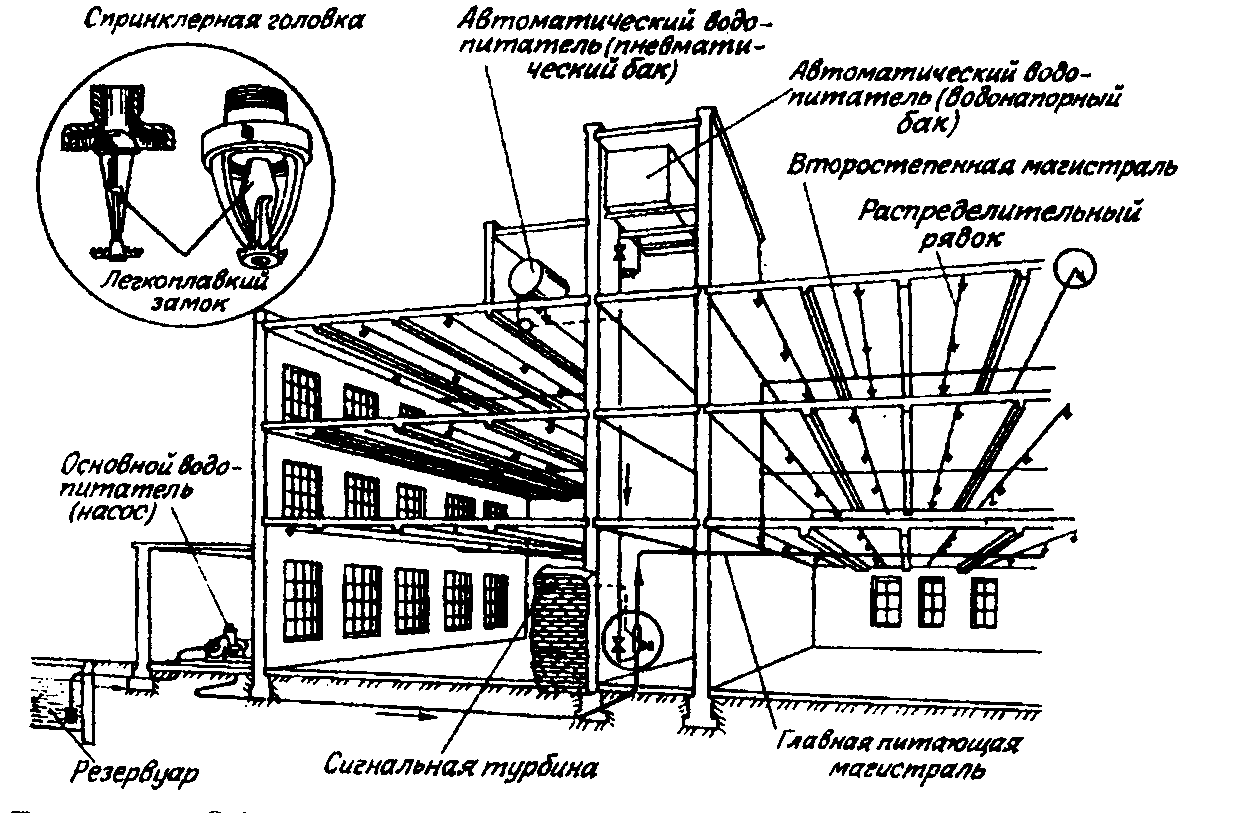

7.30 ♦спринклерные установки водяного пожаротушения применяют для локального (местного) тушения помещений, минимальная температура воздуха которых в течение года выше 4 °С. При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклера и вода из распределительной сети подаётся в очаг пожара (рис. 7.3.6);

Рис.7.3.6. Общая схема спринклерной установки водяной системы пожаротушения

дренчерные установки по устройству близки спринклерным; отличаются тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Поэтому трубы под потолком не заполнены водой. Вода поступает при срабатывании специальных клапанов или при открывании задвижек ручным способом. Дренчерные установки используют на открытых площадях, в неотапливаемых помещениях для орошения больших площадей. Их применяют в помещениях с высокой степенью пожарной опасности. Эти установки могут использоваться при минусовых температурах в помещении, поскольку трубопроводы не заполнены водой;

установками пенного пожаротушения оборудуют здания, сооружения, технологическое оборудование с высокой пожарной опасностью. Установки пожаротушения пеной могут быть спринклерными и дренчерными. Они во многом аналогичны установкам водного пожаротушения и отличаются наличием автоматического дозатора (раствор пенообразователя в воде) и пенного оросителя (генератор для образования пены);

установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров сжиженных газов, легковоспламеняющихся жидкостей, щелочных металлов, алюминиево-органических соединений, электрооборудования под напряжением до 1000 В.;

установки газового пожаротушения предназначены для тушения различного оборудования и технологических процессов с высокой пожарной опасностью. По способу тушения установки газового пожаротушения делят на установки объёмного и локального пожаротушения. При пожаре срабатывает пожарный извещатель, посылая импульс на станцию пожарной сигнализации, с которой электрический импульс подрывает пиропатроны в распределительном устройстве и пусковом баллоне и вызывает срабатывание секционного предохранителя и запорной головки баллона с огнетушащим газом. Огнетушащий газ вскрывает запорный клапан и устремляется через открытое распределительное устройство к выпускным насадкам.

Выбор способа тушения и тушащего материала определяется физико-химическими свойствами горящего материала и классом пожара (табл. 7.3.2).

Таблица 7.3.2. Рекомендуемые средства тушения пожара

Горящий материал |

Рекомендуемые средства тушения пожара |

Твёрдые вещества (древесина, бумага, резина, текстиль) |

Вода со смачивателем, хладоны, порошки классов А, В, С |

Твёрдые вещества без тления (пластмассы, каучук) |

Все виды огнетушащих средств |

Вещества, нерастворимые в воде (бензин, нефтепродукты) |

Пены, распылённая вода, хладоны |

Вещества, растворимые в воде (спирт, ацетон и др.) |

Пены на основе ПА-1с, ПО «Форэтол», распылённая вода, хладоны, порошки классов В, С, Е |

Бытовой газ, водород, аммиак, пропан и др. |

Объёмное тушение газами, порошки, вода (для охлаждения оборудования) |

Лёгкие металлы (Al, Mg и их сплавы), кроме щелочных |

Порошки классов D типа П-2АП |

Щелочные металлы |

Порошки класса D (ПС, МГС, Рс, глинозём) |

Металлоорганика, гидриды металлов |

Порошки класса D типа СН-2 |

Электроустановки под напряжением |

Порошки, СО2 |