- •140400.62 - «Электроэнергетика и электротехника» (Часть 2)

- •1. Правила выполнения лабораторных работ

- •2. Оформление и сдача отчета.

- •Лабораторная работа №4 «Исследование стабилитрона»

- •4.1.Краткие сведения из теории

- •Параметрические стабилизаторы напряжения

- •4.2. Проведение эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5 «Исследование однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей»

- •5.1.Краткие сведения из теории

- •5 .1.1. Однополупериодная схема

- •2. Определение действующего значения тока вторичной обмотки.

- •5.2. Работа выпрямителя на нагрузку с емкостной реакцией

- •5.3. Проведение эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6 «Исследование Биполярного транзистора»

- •6.1. Краткие сведения из теории.

- •6.2. Схемы включения транзисторов. Статические вах

- •6.3. Порядок проведения экспериментов

- •Результаты экспериментов.

- •Контрольные вопросы

- •Литература

Лабораторная работа №4 «Исследование стабилитрона»

Цель работы: 1. Построение обратной ветви вольтамперной характеристики стабилитрона и определение напряжения стабилизации.

2. Вычисление тока и мощности, рассеиваемой стабилитроном.

3. Определение дифференциального сопротивления стабилитрона по вольтамперной характеристике.

4. Исследование изменения напряжения стабилитрона при изменении входного напряжения в схеме параметрического стабилизатора.

5. Исследование изменения напряжения на стабилитроне при изменении сопротивления в схеме параметрического стабилизатора.

Приборы и элементы:

1. Функциональный генератор;

2. Мультиметр;

3. Осциллограф;

4. Источник постоянного напряжения;

5. Стабилитрон 1N473;

4.1.Краткие сведения из теории

Стабилитрон — полупроводниковый диод, напряжение на котором в области электрического пробоя при обратном смешении слабо зависит от тока в заданном его диапазоне. Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. Иногда стабилитрон называют опорным диодом, так как полученное от него стабильное напряжение в ряде случаев используется как эталонное. По принципу работы и ВАХ стабилитрон аналогичен лавинному диоду.

Отличительной особенностью стабилитрона является наличие на обратной ветви ВАХ области электрического пробоя p-n-перехода на которой напряжение на диоде практически не меняется, что позволяет использовать диод для стабилизации напряжения.

Стабилитроны – приборы тлеющего и коронного разряда. Наиболее распространены стабилитроны тлеющего разряда, работающие в режиме нормального катодного падения. В последнее время они все чаще заменяются полупроводниковыми стабилитронами.

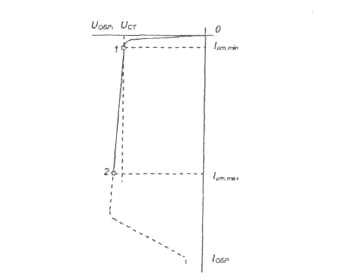

В полупроводниковых стабилитронах используется свойство незначительного изменения обратного напряжения на р-n - переходе при электрическом (лавинном или туннельном) пробое рис. 4.1. Это связано с тем, что небольшое увеличение напряжения на р-n - переходе в режиме электрического пробоя вызывает более интенсивную генерацию носителей заряда и увеличение обратного тока. Участок 1-2 рис. 4.1 является рабочим участком вольтамперной характеристики.

Рис.4.1.1. Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона.

Точка 1 на характеристике соответствует минимальному току стабилитрона Iст.min, при котором наступает пробой. Точке 2 соответствует максимальный ток стабилитрона Iст.max, достижение которого еще не грозит тепловым пробоем р- и n–перехода. Iст.max ограничивается величиной максимальной мощности рассеяния Рmax.

Примерами использования стабилитрона могут служить:

Схема стабилизации постоянного напряжения (рис.4.1.2.).

Рис. 4.1.2. Схема стабилизации постоянного напряжения

Стабилитрон VD включают параллельно нагрузке, на зажимах которой требуется поддерживать стабильное напряжение.

На схеме Rогр – ограничивающий резистор, служащий для ограничения тока через стабилитрон. При увеличении входного напряжения Uвх увеличивается ток стабилизации Iст и падение напряжения ∆U на резисторе Rогр. Напряжение на выходе Uвых, на стабилитроне и Rн, остается почти неизменным.

При изменении сопротивления нагрузки Rн происходит перераспределение тока между сопротивлением нагрузки и стабилитроном, но напряжение на выходе не изменяется.

В кремниевых стабилитронах напряжение стабилизации возрастает с увеличением температуры. Для компенсации этого изменения последовательно со стабилитроном включают термистор Rт, нелинейное сопротивление которого уменьшается с ростом температуры. Такое включение позволяет сделать напряжение стабилизации независимым от температуры.

Датчик, реагирующий на изменение напряжения (рис. 4.1.3.).

Стабилитрон VD включают параллельно нагрузке, на зажимах которой требуется поддерживать стабильное напряжение.

В системах автоматики стабилитрон часто используют в качестве датчика, реагирующего на изменение напряжения. Если входное напряжение Uвх возрастет выше определенного уровня, стабилитрон пробивается и через включенный последовательно с ним прибор (например, катушку реле), начинает протекать ток I, при этом подается сигнал на срабатывание соответствующих устройств.

Рис. 4.1.3. Датчик, реагирующий на изменение напряжения

К основным параметрам стабилитрона относятся:

1) напряжение стабилизации Uст – соответствует значению в точке р (рабочая точка) на середине рабочего участка аб (рис. 5.3). В настоящее время стабилитроны изготавливают на напряжение от 5 до 400 В, при токе стабилизации от 4000 до 100 мА;

2) минимальный Iст.мин и максимально допустимый Iст.макс токи стабилизации.

Значение Iст.мин определяется необходимой устойчивостью работы, так как при Iобр Iст.мин лавинный пробой может быть неустойчивым. При значении Iобр Iст.макс происходит сильный нагрев диода и повреждение его от теплового пробоя;

3) динамическое сопротивление стабилитрона rт (rдин) определяется по выражению:

![]() ,

(1)

,

(1)

![]()

Чем меньше rт, тем лучше стабилизация;

4) температурный коэффициент напряжения ТКН (TKU). Характеризует изменение напряжения стабилизации при изменении температуры на 1 С. С возрастанием температуры напряжение стабилизации изменяется.

Температурный коэффициент напряжения определяется по выражению:

,

[%/С].,

(2)

,

[%/С].,

(2)

Температурный коэффициент напряжения положителен для стабилитронов, работающих при высоких значениях напряжения (больше 5 В), и отрицателен для низковольтных стабилитронов (напряжение стабилизации меньше 51В). Это объясняется различием в механизме пробоя широких (на более высокие напряжения) и узких (низковольтных) p-n-переходов. В широких переходах имеет место лавинный пробой, а в узких – зеннеровский.

Рис. 4.1.4. Зависимость обратной ветви вольтамперной характеристики

стабилитрона от температуры

При необходимости стабилитроны можно соединять последовательно, при этом общее напряжение стабилизации равно сумме напряжений стабилитронов:

Uст = Uст1 + Uст2 + ... + Uст n.

Параллельное соединение стабилитронов недопустимо, так как из всех параллельно соединенных стабилитронов ток будет только в одном, имеющем наименьшее напряжение стабилизации.

Конструктивно стабилитроны выполняются аналогично лавинным выпрямительным диодам.

Двухсторонние стабилитроны

Эти приборы предназначены для ограничения напряжений на элементах электрических цепей и выполняет роль разрядников в электротехнических устройствах. Условное обозначение и конструктивное исполнение двухстороннего стабилитрона изображены на рис. 5.7 а, б соответственно. Прибор можно представить в виде двух встречновключенных лавинных диодов со структурой p-n-p, имеющей два p-n-перехода. Технология изготовления прибора аналогична технологии изготовления лавинных диодов и обеспечивает получение на элементе двух защитных колец.

а)

б)

в)

а)

б)

в)

Рис. 4.1.5. Условное обозначение двухстороннего стабилитрона (а), его конструктивное исполнение (б) и вольтамперная характеристика (в)

На рис. 4.1.5. цифрами обозначено: 1 – вольфрамовые пластины (термокомпенсаторы), 2 – защитные кольца, 3 – области проводимости p-типа, 4 – область проводимости n-типа.

ВАХ двухстороннего стабилитрона (рис. 4.1.5., в) представляет сочетание двух обратных ветвей встречновключенных лавинных диодов, расположенных симметрично относительно начала координат.

Максимальная энергия импульса, рассеиваемая двухсторонним стабилитроном, составляет 5-10 Дж, а уровень напряжения стабилизации (лавинообразования) – от 400 до 2500 В. Приборы могут работать при частоте до 5001Гц.

Двухсторонние стабилитроны подключают к двум точкам, между которыми действует напряжение, подлежащее ограничению. Их выпускают таблеточной и штыревой конструкции.

Параметром, характеризующим наклон рабочего участка характеристики, является динамическое сопротивление стабилитрона Показателем зависимости напряжения стабилизации от температуры служит температурный коэффициент напряжения стабилизации (ТКН) Он определяет изменение напряжения стабилизации при изменение температуры окружающей среды на 1°С, выраженное в процентах. Для кремниевых стабилитронов ТКН может быть положительным и отрицательным. При туннельном характере пробоя ТКН имеет положительный знак, а при лавинном — отрицательный знак. Для уменьшения ТКН последовательно со стабилитроном включают полупроводниковые диоды, имеющие противоположный знак ТКН.

Полупроводниковые стабилитроны применяются в основном в стабилизаторах напряжения.