- •Введение в иммунлогию

- •1. Определение иммунологии, основные ее понятия

- •2. Краткий исторический очерк развития основных направлений иммунологии

- •Морфо-функциональная характеристика иммунной системы

- •Механизмы неспецифического иммунитета

- •1. Понятие о неспецифическом иммунитете

- •2. Анатомические факторы неспецифического иммунитета

- •3. Физиологические механизмы неспецифического иммунитета

- •4. Клеточные механизмы неспецифического иммунитета

- •5. Гуморальные механизмы неспецифического иммунитета

- •5.1. Краткая характеристика системы комплемента

- •"Антиген-антитело"

- •Комплекс с5b6

- •Комплекс с5b67

- •Комплекс с5b678

- •Мембране клеток

- •Генетически чужеродных клеток

- •Комплекс с5b6

- •Комплекс с5b67

- •Комплекс с5b678

- •5.2. Понятие о белках острой фазы

- •5.3. Понятие о воспалении, медиаторы воспаления

- •6. Некоторые других гуморальные и клеточные неспецифические механизмы противобактериальной и противовирусной защиты

- •Основы молекулярной иммунологии

- •1. Характеристика антигенов

- •2. Характеристика антител (иммуноглобулинов)

- •Геномная организация генов, кодирующих иммуноглобулины

- •3. Антигенраспознающие рецепторы иммуннокомпетентных клеток

- •Антигенраспознающие рецепторы в-лимфоцитов

- •Механизм распознавания антигенов т-лимфоцитами, структурная организация антигенраспознающих рецепторов т-лимфоцитов

- •Генетический контроль молекул антигенраспознающих рецепторов т-лимфоцитов

- •Основы клеточной иммунологии

- •1. Краткая характеристика основных этапов развития т- и в-систем иммунитета

- •2. Характеристика механизмов клеточного специфического иммунитета

- •Краткая функциональная характеристика наиболее изученных цитокинов

- •2.1. Доантигенный этап развития т-лимфоцитов

- •Основные этапы доантигенного развития т-лимфоцитов

- •Сохраняются только те

- •Отрицательная селекция т-лимфоцитов

- •Наивные специфичные т-лимфоциты

- •2.2. Механизмы активации наивных т-лимфоцитов

- •2.3. Дифференциальная роль различных антигенпрезентирующих клеток в инициации иммунного ответа

- •2.4. Характеристика эффекторных форм т-лимфоцитов

- •2.5. Формы клеточного иммунного ответа

- •3. Характеристика механизмов гуморального специфического иммунитета

- •3.1. Доантигенный этап дифференцировки в-лимфоцитов

- •3.2. Механизм активации наивных в-лимфоцитов и превращения их в зрелые антителопродуцирующие клетки

- •3.3. Эффекторная функция антител различных классов

- •Характеристика основных этапов развития

- •Доантигенный этап

- •Компоненты т-системы иммунитета

- •Характеристика доантигенного этапа развития

- •В наивные специфичные т-лимфоциты

- •Основные этапы доантигенного развития т-лимфоцитов

- •"Двойные позитивы",

- •Основные этапы доантигенного развития т-лимфоцитов

- •Сохраняются только те

- •II этап "Поиск т-лимфоцитами антигенов определенной специфичности" - переход из сосудистого русла в периферические ткани

- •Вступает в прочные связи с ними

- •- Поиск специфичных антигенных детерминант на поверхности антигенпрезентирующих клеток

- •Наивные т-лимфоциты

- •III этап "Активация антигенраспознающего т-клеточного рецептора и передача сигнала внутрь клетки"

- •Особенности активированных т-лимфоцитов в сравнении с наивными их предшественниками

- •1. Усилением экспрессии на своей поверхности молекул lfa-1 и cd2,

- •2. Развитием изменений в самом т-клеточном рецепторе в результате антигензависимой активации т-лимфоцитов

- •Участие дендритных клеток в презентации антигенов т-лимфоцитам

- •Дендритные клетки

- •Предшественники дендритных клеток

- •Участие в-лимфоцитов в презентации антигена т-лимфоцитам

- •Характеристика эффекторных форм т-лимфоцитов

- •Эффекторные формы т-лимфоцитов

- •Характеристика т-киллеров

- •Реализация цитолитического действия cd8 т-клеток

- •1. Распознавание наивными cd8 т-лимфоцитами антигенной детерминанты,

- •2. Активация наивных cd8 т-клеток осуществляется 3 способами:

- •Собственно процесс лизиса измененных собственных вирусинфицированных и раковых клеток или чужеродных клеток трансплантированной ткани

- •Изменению

- •Гибели клетки

- •Механизм индукции апоптоза клеток-мишеней т-киллерами

- •Характеристика cd4 т-клеток

- •Антигензависимой активацией тh0-клеток

- •Предполагаемые механизмы, направляющие дифференцировку cd4 тh0-клеток в направлении т-клеток воспаления или т-хелперов

- •Дифференцировка cd4 тh0-клеток

- •Механизмы эффекторного действия т-клеток воспаления

- •Гуморальные факторы, продуцируемые т-клетками воспаления

- •Макрофагингибирующий фактор

- •Механизмы эффекторного действия т-хелперов

- •Интерлейкин-4 интерлейкин-2

- •Интерлейкин-4

- •Формы клеточного иммунного ответа

- •Реакция трансплантат против хозяина (ртпх)

- •2. Антигензависимый лимфоцитопоэз (созревание и накопление эффекторов противотрансплантационной реакции), происходящий в ближайшей к трансплантату лимфоидной ткани

- •3. Разрушение трансплантата

- •Характеристика в-системы иммунитета

- •1. Красный костный мозг

- •3. Различные классы иммуноглобулинов

- •Красном костном мозге

- •Физиологическая роль специфического гуморального иммунитета

- •1. Нейтрализация патогена

- •3. Активация системы комплемента по классическому пути

- •Образуются:

- •Свойства гуморального специфического иммунитета

- •Гуморальный специфический иммунитет

- •1. Индуцибелен

- •2. Способен к формированию иммунологи-ческой памяти

- •Второй сигнал

- •Доантигенный этап дифференцировки в-лимфоцитов

- •Красном костном мозге

- •Адгезивных молекул

- •4. Начала синтеза легких цепей

- •Основные причины формирования наивных в-лимфоцитов строго определенной специфичности

- •Сущность заключительного этапа первичного в-лимфоцитопоэза

- •Окончательный результат первичного в-лимфоцитопоэза

- •Рециркуляции

- •2. Цитокинами, продуцируемыми

- •Особенности строения тимуснезависимых антигенов

- •Механизм активации в-лимфоцитов тимуснезависимыми антигенами тимуснезависимые антигены первого класса

- •Тимуснезависимые антигены II класса

- •2. Инициируется вторичный (антигензависимый) т-лимфоцитопоэз, в результате которого cd4-т-клетка превращается в т-хелпер

- •Мембранные и гуморальные активаторы для в-клеток, продуцируемые

- •1. Лиганд cd40, относящийся к семейству цитокинов фно (факторов некроза опухоли)

- •2. Интерлейкин-4

- •Секретируется т-хелперами только после вступления их в контакт с в-лимфоцитами

- •3. Интерлейкин-5

- •4. Интерлейкин-6

- •Ускоренное накопление высокоаффинных антител

- •Образование активных антителопродуцирующих клеток

- •Характер изменений в лимфоидных фолликулах под влиянием проникающих антигенов

- •Первичный лимфоидный фолликул

3. Антигенраспознающие рецепторы иммуннокомпетентных клеток

Для активации иммуннокомпетентных клеток необходимо «узнавание» ими определенных чужеродных субстанций, которое делает возможным взаимодействие иммуннокомпетентных клеток с антигенами и приводит к запуску специфических иммунных реакций (гуморальных и клеточных). «Узнавание» Т- и В-лимфоцитами антигенов осуществляется с помощью определенных антигенраспознающих рецепторов, расположенных на поверхности этих клеток и характеризующихся определенными особенностями строения для разных иммунокомпетентных клеток.

Антигенраспознающие рецепторы в-лимфоцитов

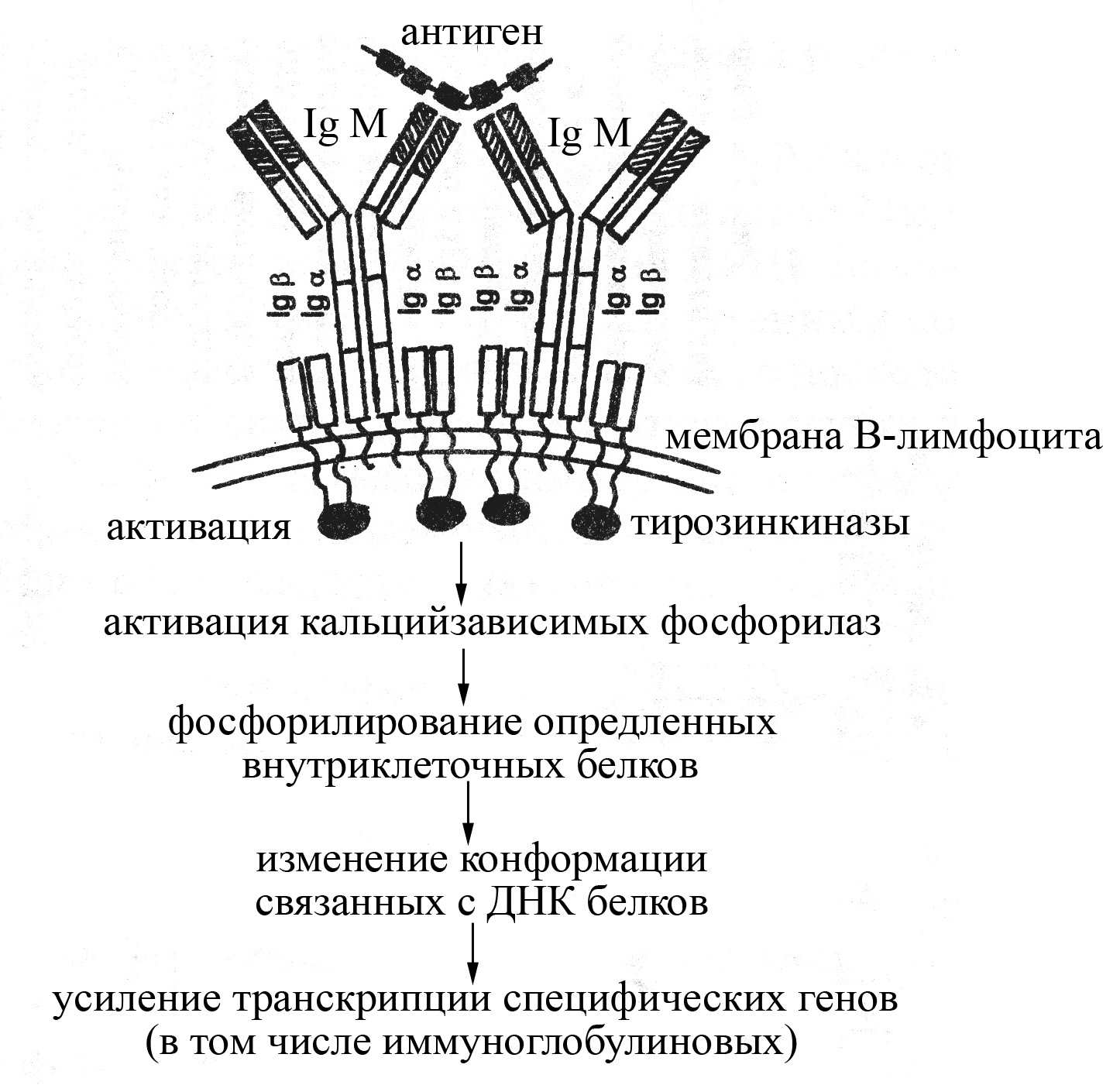

Антигенраспознающие рецепторы В-лимфоцитов представляют собой мономерные формы иммуноглобулина М, встроенные в плазматическую мембрану В-лимфоцита и окруженные специальными вспомогательными трансмембранными белками – Ig и Ig, которые принимают участие в передаче сигнала от IgМ, присоединившего антиген, внутрь клетки. Кроме того, эти белки необходимы для нормального выхода мембранной формы IgМ в плазматическую мембрану: в отсутствии этих белков молекулы мембранного IgМ остаются внутри клетки.

Рис. Схема строения антигенраспознающего рецептора В-лимфоцитов и механизма их активации после взаимодействия с антигеном. Антигенраспознающий рецептор В-лимфоцитов представлен мембранной формой IgМ, окруженного специальными вспомогательными белками – Igα и Igβ, принимающими участие в передачи сигнала от IgМ внутрь клетки

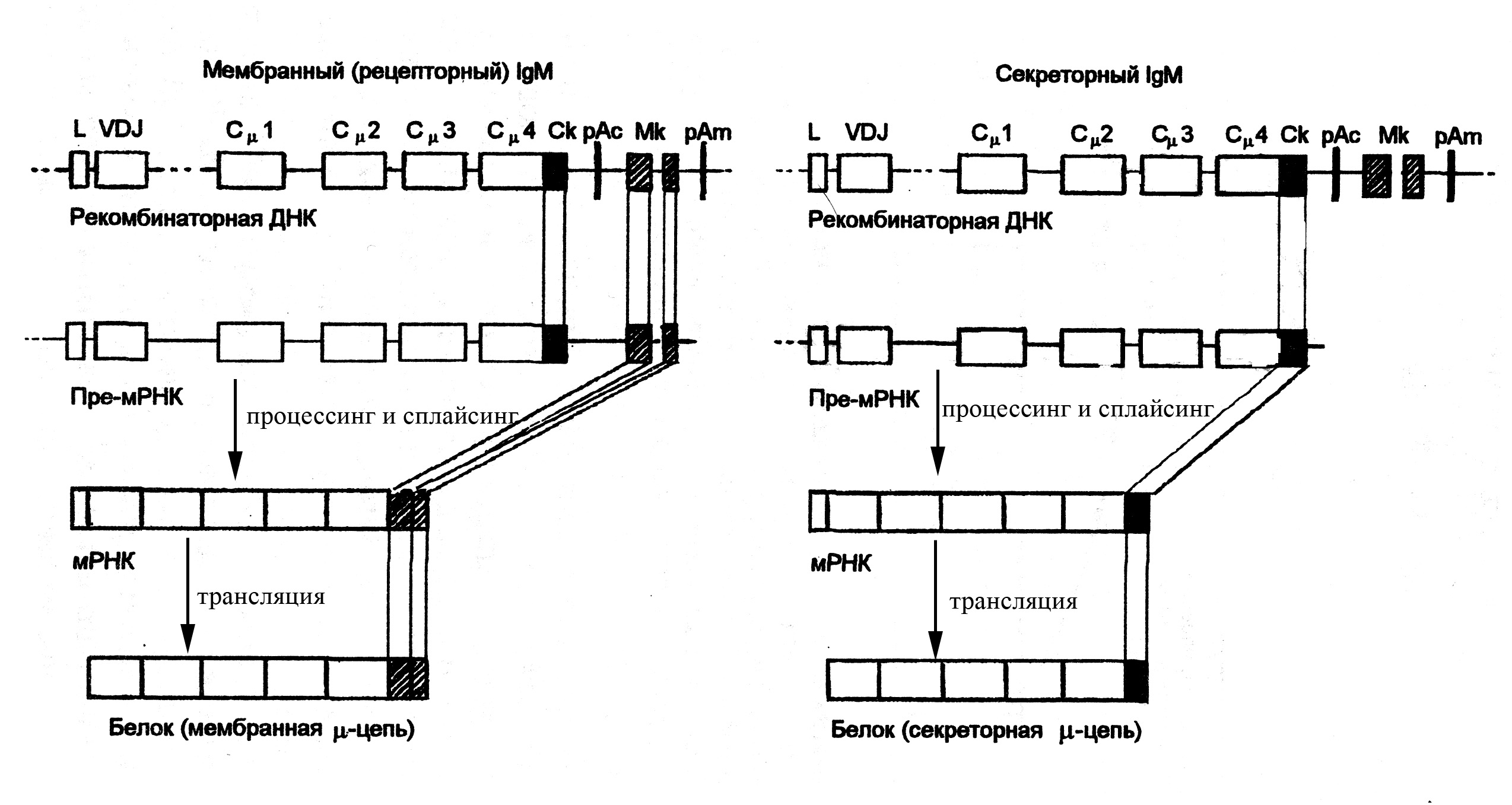

М ембранная

форма иммуноглобулина М отличается от

секреторной не только тем, что является

мономерной, но и некоторыми особенностями

строения самого мономера IgМ:

в его состав входит гидрофобный

трансмембранный участок и короткий

гидрофильный цитоплазматический хвост.

В то же время мономерная молекула

секреторной формы иммуноглобулина М

имеет на С-конце углеводные остатки,

увеличивающие растворимость молекулы,

и цистеиновый остаток, необходимый для

полимеризации мономеров в пентамерную

форму с помощью J-цепи.

Молекула мембранного иммуноглобулина

М кодируется теми же рекомбинантными

иммуноглобулиновыми локусами, что и

секреторного иммуноглобулина (χ- или

-локусом,

кодирующим легкую цепь, и локусом тяжелых

цепей). Некоторые же отличия в строении

С-конца тяжелых цепей секреторного и

мембранного IgМ

обусловлены особенностями считывания

информации с генов локуса тяжелой цепи,

лежащих за С-геном.

В частности, за этим геном расположены

короткие гены – Ск и Мк, кодирующие

короткие аминокислотные последовательности

дистальной части тяжелой цепи

соответственно секреторного иммуноглобулина

(ген Ск) и мембранного иммуноглобулина

(ген Мк). При образовании секреторной

формы IgМ,

после считывания информации с С-гена

транскрибируется только ген Ск, кодирующий

концевой участок тяжелой цепи секреторной

формы. При образовании тяжелых цепей

мембранного IgМ

транскрибируется более длинный участок

генома за С-геном,

включающий гены и Ск и Мк. Затем в

результате процессинга участок мРНК,

комплементарный Ск-гену, вырезается

(подвергается делеции), а остальная

часть длинной мРНК, кодирующей тяжелую

цепь -типа,

путем сплайсинга сшивается с коротким

фрагментом мРНК, комплементарным

Мк-гену, в результате чего возникает

зрелая мРНК, кодирующая мембранную

форму IgМ.

Таким образом, трансляция тяжелой цепи

мембранного иммуноглобулина М представляет

собой более сложный процесс, требующий

больших энергозатрат, чем секреторной

формы, поскольку предполагает считывание

информации с более длинного участка

генома и последующий процессинг и

сплайсинг пре-мРНК, в связи с чем

мембранной формы иммуноглобулина в

В-лимфоцитах образуется гораздо меньше,

чем секреторной. Синтез мембранной

формы IgМ

начинается на заключительных этапах

дифференцировки В-лимфоцитов в красном

костном мозге. Зрелые В-лимфоциты

экспрессируют достаточно большое

количество мембранного IgМ

на своей поверхности: 2х105

молекул на клетку. Мембранная форма

иммуноглобулина М на поверхности

В-лимфоцитов может непосредственно

взаимодействовать с любыми формами

антигенов: как свободными корпускулярными

(вирусами, бактериями) и молекулярными,

так и связанными с рецепторами

антигенпредставляющих клеток (моноцитов,

макрофагов, дендритных клеток). Но в то

же время молекулы мембранного IgМ

сохраняют свою специфичность: молекулы

каждого клона В-лимфоцитов проявляют

сродство к строго определенным антигенным

детерминантам, оставаясь равнодушными

к другим.

ембранная

форма иммуноглобулина М отличается от

секреторной не только тем, что является

мономерной, но и некоторыми особенностями

строения самого мономера IgМ:

в его состав входит гидрофобный

трансмембранный участок и короткий

гидрофильный цитоплазматический хвост.

В то же время мономерная молекула

секреторной формы иммуноглобулина М

имеет на С-конце углеводные остатки,

увеличивающие растворимость молекулы,

и цистеиновый остаток, необходимый для

полимеризации мономеров в пентамерную

форму с помощью J-цепи.

Молекула мембранного иммуноглобулина

М кодируется теми же рекомбинантными

иммуноглобулиновыми локусами, что и

секреторного иммуноглобулина (χ- или

-локусом,

кодирующим легкую цепь, и локусом тяжелых

цепей). Некоторые же отличия в строении

С-конца тяжелых цепей секреторного и

мембранного IgМ

обусловлены особенностями считывания

информации с генов локуса тяжелой цепи,

лежащих за С-геном.

В частности, за этим геном расположены

короткие гены – Ск и Мк, кодирующие

короткие аминокислотные последовательности

дистальной части тяжелой цепи

соответственно секреторного иммуноглобулина

(ген Ск) и мембранного иммуноглобулина

(ген Мк). При образовании секреторной

формы IgМ,

после считывания информации с С-гена

транскрибируется только ген Ск, кодирующий

концевой участок тяжелой цепи секреторной

формы. При образовании тяжелых цепей

мембранного IgМ

транскрибируется более длинный участок

генома за С-геном,

включающий гены и Ск и Мк. Затем в

результате процессинга участок мРНК,

комплементарный Ск-гену, вырезается

(подвергается делеции), а остальная

часть длинной мРНК, кодирующей тяжелую

цепь -типа,

путем сплайсинга сшивается с коротким

фрагментом мРНК, комплементарным

Мк-гену, в результате чего возникает

зрелая мРНК, кодирующая мембранную

форму IgМ.

Таким образом, трансляция тяжелой цепи

мембранного иммуноглобулина М представляет

собой более сложный процесс, требующий

больших энергозатрат, чем секреторной

формы, поскольку предполагает считывание

информации с более длинного участка

генома и последующий процессинг и

сплайсинг пре-мРНК, в связи с чем

мембранной формы иммуноглобулина в

В-лимфоцитах образуется гораздо меньше,

чем секреторной. Синтез мембранной

формы IgМ

начинается на заключительных этапах

дифференцировки В-лимфоцитов в красном

костном мозге. Зрелые В-лимфоциты

экспрессируют достаточно большое

количество мембранного IgМ

на своей поверхности: 2х105

молекул на клетку. Мембранная форма

иммуноглобулина М на поверхности

В-лимфоцитов может непосредственно

взаимодействовать с любыми формами

антигенов: как свободными корпускулярными

(вирусами, бактериями) и молекулярными,

так и связанными с рецепторами

антигенпредставляющих клеток (моноцитов,

макрофагов, дендритных клеток). Но в то

же время молекулы мембранного IgМ

сохраняют свою специфичность: молекулы

каждого клона В-лимфоцитов проявляют

сродство к строго определенным антигенным

детерминантам, оставаясь равнодушными

к другим.

Рис. Схема генетического контроля синтеза мембранного и секреторного IgM. При образовании мембранной или секреторной форм IgM процесс реорганизации генома В-лимфоцита характеризуется следующими особенностями. Рекомбинантная ДНК содержит последовательность нуклеотидов от лидерного участка (L) до терминальной последовательности полиаденина (рАm – полиаденин мембранного пути развития) включительно. В реорганизованный локус ДНК входят экзон Ск (секреторный компонент) и два экзона Мк (мембранный компонент), один из которых контролирует трансмембранную последовательность, а второй – цитоплазматическую последовательность аминокислотных остатков рецепторного иммуноглобулина. В том случае, когда образующийся первичный транскрипт (пре-мРНК) включает экзоны Мк, синтезируется μ-цепь мембранного иммуноглобулина. При этом Ск и рАс (рАс – полиаденин секреторного пути реорганизации) подвергаются делеции при сплайсинге пре-мРНК. Если первичный транскрипт не включает последовательность Мк и рАm, но сохраняет Ск и рАс, то в результате последующих преобразований синтезируется μ-цепь секреторного иммуноглобулина

Взаимодействие мембранной формы IgМ В-лимфоцитов с определенным антигеном сопровождается активацией В-лимфоцитов, в результате которой В-лимфоциты превращаются в антителопродуцирующие клетки (плазматические клетки). Активация В-лимфоцита может происходить как самостоятельно после взаимодействия антигена с рецептором, так и зачастую с помощью цитокинов, продуцируемых активированными Т-хелперами. Вместе с тем сам по себе мембранный иммуноглобулин М после взаимодействия с антигеном активировать В-лимфоцит не может, поскольку имеет очень короткий цитоплазматический хвост, включающий всего несколько аминокислотных остатков, который не способен вступать в реакционные отношения с внутриклеточными ферментами и процессами. Для активации же В-лимфоцитов после присоединения к их антигенраспознающим рецепторам антигенов служат специальные вспомогательные низкомолекулярные белки – Ig и Ig, расположенные в непосредственной близости от мембранного IgМ в плазматической мембране В-лимфоцита и имеющие гораздо более длинные цитоплазматические концы. Эти белки после присоединения к мембранному IgМ антигенных эпитопов несколько изменяют свою конформацию, в результате чего становятся способными взаимодействовать с внутриклеточными тирозинкиназами, активируя их. Активированные тирозинкиназы, в свою очередь, активируют Са2+-зависимые фосфорилазы, катализирующие фосфорилирование определенных внутриклеточных белков. Образующиеся фосфорилированные белки влияют на конформацию связанных с ДНК белков таким образом, что усиливают транскрипцию специфических генов.

Большинство антигенов являются тимусзависимыми и для активации В-лимфоцитов требуют участия Т-хелперов. Тимуснезависимыми антигенами являются, как правило, полисахариды бактерий, имеющие множество повторяющихся одинаковых антигенных эпитопов, которые перекрестно сшиваются с большим количеством молекул мембранного IgМ на поверхности одного В-лимфоцита, что приводит к активации большого количества тирозинкиназ внутри В-лимфоцита и последующей его активации без участия Т-хелперов.