- •Уровни модели osi

- •1. Физический уровень

- •2. Канальный уровень

- •3. Сетевой уровень

- •4. Транспортный уровень

- •5. Сеансовый уровень

- •6. Уровень представления

- •7. Прикладной уровень

- •Аналоговая модуляция

- •Методы аналоговой модуляции

- •Цифровое кодирование

- •Дискретная модуляция аналоговых сигналов

- •Управление потоком

- •5. Технология Ethernet. Уровни mac и llc. Метод доступа csma/cd. Mac-адрес. Понятие коллизий. Структура стандартов ieee 802.X.

- •6. Локальные сети на основе разделяемой среды. Маркерные методы доступа. Технология Token Ring. Технология fddi.

- •7. Стек протоколов tcp/ip. Уровни и основные протоколы стека. Адресация в сетях tcp/ip. Формат ip-адреса. Протоколы разрешения адресов.

- •8. Схема ip-маршрутизации. Упрощенная таблица маршрутизации. Маршрутизация без и с использованием масок. Алгоритмы динамической маршрутизации. Методы выбора оптимального пути.

- •9. Протоколы транспортного уровня tcp и udp. Порты. Функции протоколов. Особенности и отличия протоколов. Протокол icmp. Протокол tcp

- •10. Телефонные сети. Передача данных по телефонным сетям. Модемные технологии 56к.

- •11. Первичные сети. Сети pdh. Иерархия скоростей. Методы мультиплексирования. Недостатки технологии.

- •12. Первичные сети. Сети sdh. Иерархия скоростей. Методы мультиплексирования. Кадры stm-n.

- •Технология синхронной цифровой иерархии первоначально была разработана компанией Bellcore под названием «Синхронные оптические сети» - Synchronous Optical neTs, sonet.

- •13. Сети X.25. Устройства pad. Адресация в сетях X.25. Стек протоколов

- •Адресация в сетях х.25

- •Список вопросов по дисциплине «Сетевые технологии» (ст.Преподаватель Хамадеев ш.Ш.)

- •14. Сети isdn. Пользовательские интерфейсы. Подключение пользовательского оборудования. Адресация в сетях isdn. Стек протоколов и структура сети.

- •Пользовательские интерфейсы isdn основаны на каналах трех типов:

- •15. Сети Frame Relay. Структура сети. Формат кадра. Поддержка качества обслуживания.

- •16. Технология atm. Коммутация ячеек. Стек протоколов. Уровень адаптацию. Категории услуг.

11. Первичные сети. Сети pdh. Иерархия скоростей. Методы мультиплексирования. Недостатки технологии.

Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры, с помощью которой можно достаточно быстро и гибко организовать постоянный канал с двухточечной топологией между двумя пользовательскими устройствами, подключенными к такой сети. В первичных сетях используется техника коммутации каналов. На основе каналов, образованных первичными сетями, работают наложенные компьютерные и телефонные сети. Каналы, представляемые первичными сетями своим пользователям, отличаются высокой пропускной способностью.

Три поколения

– плезиохронная цифровая иерархия (Plesiochronus Digital Hierarchy, PDH);

– синхронная цифровая иерархия (Synchronous Digital Hierarchy, SDH), которой в Америке соответствует стандарт SONET;

– уплотненное волновое мультиплексирование (DWDM).

PDH и SDH используют технологию TDM (Time Division Multiplexing – Мультиплексирование с разделением времени). Каждая из них поддерживает иерархию скоростей, потребитель может выбрать подходящую ему скорость. В крупной первичной сети для магистралей используется SDH, для сетей доступа ― PDH.

Сети DWDM ― последнее достижение в области высокоскоростных каналов. Не являются цифровыми, выделенная волна модулируется и кодируется. Вытесняет SDH.

Технология PDH

Плезиохронная цифровая иерархия (PDH) — цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).

Технология PDH была разработана в конце 60-х годов компанией AT&T для решения проблемы связи крупных коммутаторов телефонных сетей между собой. Линии связи FDM, применяемые ранее для решения этой задачи, исчерпали свои возможности.

К началу 80-х было разработано 3 подобных системы (Сев. Америка, Европа и Япония). Основанные на одинаковых принципах, системы использовали различные коэффициенты мультиплексирования.

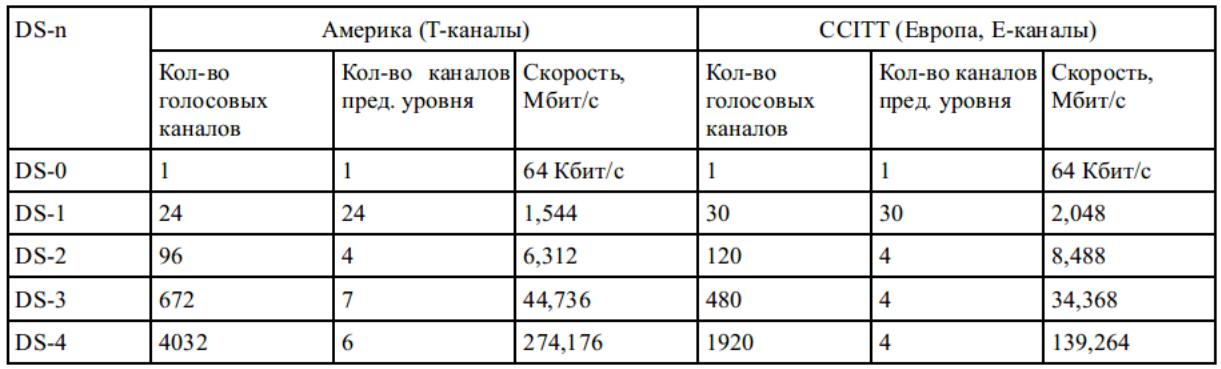

Иерархия скоростей

Так как абоненты по-прежнему пользовались обычными телефонными аппаратами, то есть передача голоса шла в аналоговой форме, то мультиплексоры Т1 сами осуществляли оцифровывание голоса методом ИКМ (позволяли коммутировать голосовой трафик 24-х абонентов). В результате каждый абонентский канал образовывал цифровой поток данных 64 кбит/с. Для соединения магистральных АТС каналы Т1 представляли собой слишком слабые средства мультиплексирования, поэтому в технологии была реализована идея образования каналов с иерархией скоростей. Четыре канала типа Т1 объединяются в канал следующего уровня - цифровой иерархии — Т2, а семь каналов Т2 дают при объединении канал ТЗ. Т-4 представлял собой 6 каналов Т-3. Технология получила название системы Т-каналов.

Технология систем Т-каналов была стандартизована Американским национальным институтом стандартов (ANSI), а позже ― международным комитетом CCITT. При стандартизации она получила название PDH. В результате внесенных комитетом CCITT изменений возникла несовместимость американской и международной версий стандарта PDH. Аналогом систем Т-каналов в международном стандарте являются каналы типа Е-1, Е-2 и Е-3 с отличающимися скоростями. Американская версия помимо США распространена также в Канаде и Японии (с некоторыми различиями), а в Европе применяется международный стандарт CCITT.

На практике в основном используются каналы Т-1/Е-1 и Т-З/Е-3.

Несмотря на различия американской и международных версий для обозначения иерархии скоростей принято использовать одни и те же обозначения - DSn (Digital Signal n).

Методы мультиплексирования

Мультиплексор Т-1 обеспечивает передачу данных 24-х абонентов со скоростью 1,544 Мбит/с в кадре простого формата. В этом кадре последовательно передаются байты каждого абонента, а после 24 байт вставляется бит синхронизации. Первоначально устройства Т-1 (а также и Т-2 и Т-3) работали на внутренних тактовых генераторах, каждый кадр с помощью битов синхронизации передавался асинхронно. Современные системы работают на централизованной тактовой частоте, распределяемой из одной точки сети. Однако принцип формирования кадра остался неизменным.

Суммарная скорость пользовательских каналов составляет 24х64 = 1,536 Мбит/с, 8 Кбит/с добавляют биты синхронизации, итого 1,544 Мбит/с.

Особенности формата кадра Т-1

Восьмой бит каждого байта в кадре имеет значение, зависящее от типа передаваемых данных и поколения аппаратуры. При передаче голоса с помощью этого бита передается служебная информация (номер абонента и другие сведения). Реальная скорость передачи данных не 64, а 56 Кбит/с. Техника использования 8-го бита получила название «кража бита».

При передаче компьютерных данных Т-1 предоставляет для пользовательских данных только 23 канала, а 24 отводится для служебных целей (восстановление искаженных кадров). Скорость передачи 64 Кбит/с. При одновременной передаче как голосовых, так и компьютерных данных используются все 24 канала, причем и компьютерные, и голосовые данные передаются со скоростью 56 Кбит/с.

Мультиплексирование Т-1

При мультиплексировании 4-х каналов Т-1 в один канал Т-2 между кадрами DS-1 по-прежнему передается один бит синхронизации. Кадры DS-2 (которые состоят из 4-х последовательных кадров DS-1) разделяются 12 служебными битами, которые предназначены не только для разделения кадров, но и для их синхронизации. Соответственно, кадры DS-3 состоят из 7 кадров DS-2, разделенных служебными битами.

Особенности формата кадра E-1

Версия технологии PDH комитета CCITT имеет отличия от американской технологии систем Т-каналов. В частности, в ней не используется схема «кражи бита». При переходе к следующему уровню иерархии коэффициент кратности скорости имеет постоянное значение 4. Вместо восьмого бита в канале Е-1 на служебные цели отводятся 2 байта из 32, а именно нулевой (для целей синхронизации приемника и передатчика) и шестнадцатый (в нем передается служебная сигнальная информация). Для голосовых каналов или каналов данных остается 30 каналов со скоростью передачи 64 Кбит/с каждый.

Пользовательские каналы

Пользователь может арендовать несколько каналов 64 Кбит/с (56 Кбит/с) в канале Т-1/Е-1. Такой канал называется «дробным» каналом Т-1/Е-1. В этом случае пользователю отводится несколько тайм-слотов работы мультиплексора.

Физический уровень технологии PDH поддерживает различные виды кабелей: витую пару, коаксиальный кабель и волоконно-оптический кабель. Основным вариантом абонентского доступа к каналам Т-1/Е-1 является кабель из двух витых пар с разъемами RJ-48. Две пары требуются для организации дуплексного режима передачи данных со скоростью 1,544/2,048 Мбит/с.

Ограничения PDH

1. Отсутствует полная синхронизация потоков данных при объединении низкоскоростных каналов в высокоскоростные. Изначально асинхронный подход сделал необходимой вставку битов синхронизации между кадрами.

2. В результате для извлечения данных из объединенного канала необходимо демультиплексировать все кадры этого канала. Чтобы получить данные одного абонентского канала 64 Кбит/с из кадров Т-3, необходимо демультиплексировать кадры до Т-2, затем полученные до Т-1, а затем и сами кадры Т-1. Если PDH используется как транзитная магистраль между двумя крупными узлами, то проблемы нет. Но если необходимо выделить абонентский канал на транзитном узле, то задача

простого решения не имеет.

3. В технологии PDH отсутствуют встроенные средства обеспечения отказоустойчивости и администрирования сети.

4. Слишком низкие по современным понятиям скорости передачи данных. Волоконно-оптические кабели позволяют передавать данные в несколько гигабит в секунду. Иерархия скоростей PDH заканчивается уровнем 139 Мбит/с.

Недостатки: - Сложность мультиплексирования и демультиплексирования абонентских каналов. -Отсутствие развитых процедур контроля и управления сетью, -Низкая скорость передачи данных