- •Содержание

- •Тема 9. Культура Европы хх века 113

- •Тема 10. Национальное своеобразие русской культуры. История культуры России 122

- •1. Структура и объем дисциплины

- •1.1. Распределение фонда времени по темам и видам занятий

- •3. Содержание дисциплины Тема 1. Культура как общественно-историческое явление. Школы, направления и теории в культурологии

- •1.Предмет и задачи курса «Мировая культура и искусство»

- •Природа и сущность культуры. Многозначность понятия «культура»

- •Теории культуры

- •4. Проблема типологии культуры

- •Тема 2. Искусство в системе культуры

- •Сущность искусства и его функции

- •2. Происхождение искусства и его историческое развитие

- •3. Гипотезы генезиса искусства

- •4.Миф и мифологическое мышление в первобытной культуре

- •Основные памятники:

- •Основные понятия:

- •Темы рефератов и творческих заданий:

- •Тема 3. Художественная культура греко-римской античности. Становление рациональной культуры

- •Культура Древней Греции как начало и парадигма европейской культуры

- •Периодизация культуры Древней Греции

- •Классический период античной культуры. Полис - основа древнегреческой цивилизации и культуры

- •Достижения науки и искусства в Древней Греции

- •Эпоха эллинизма

- •Культура Древнего Рима

- •Основные памятники

- •Основные понятия

- •Тема 4. Христианство как духовный стержень европейской культуры

- •1.Происхождение христианства. Основные ценности христианского мировоззрения

- •2. Социокультурные факторы превращения христианства в мировую религию

- •3. Христианство и культура

- •4. Влияние христианства на культуру Руси

- •Тема 5. Художественно-эстетические представления средневековья. Романский и готический стили – основные стили эпохи

- •Периодизация средневековья.

- •Христианское сознание – основа средневекового менталитета

- •Зарождение городской культуры

- •Художественная культура средневековой Европы. Романский и готический стили

- •5. Культура Византии (IV-XIV вв.)

- •Основные памятники Средневековья:

- •Основные понятия:

- •Тема 6. Гуманизм и антропоцентризм культуры Возрождения

- •1.Общая характеристика культуры эпохи Возрождения

- •2. Гуманизм Ренессанса

- •3.Искусство эпохи Возрождения

- •4. Люди Эпохи

- •Основные памятники:

- •Тема 7. Стилевое разнообразие культуры Нового времени. Художественная концепция искусства барокко и классицизма

- •Развитие культуры в эпоху Реформации. Секуляризация культуры

- •2.Социальная трансформация общества в XVII веке

- •Новые основания антропоцентризма

- •Возникновение картины мира Нового времени

- •Переход от последовательного к параллельному развитию художественных стилей. Барокко и классицизм – два основных стиля этой эпохи

- •6. Основные доминанты культуры европейского Просвещения Особенности культуры Эпохи Просвещения

- •7. Стилевые и жанровые особенности искусства хviii столетия

- •Тема 8. Многообразие художественного опыта хiх века

- •Общественное сознание XIX века

- •Реорганизация системы образования и науки

- •От ампира к романтизму

- •Эволюция импрессионизма

- •1. Основные тенденции развития культуры XX века

- •2. От культуры индустриального общества – к постиндустриальной культуре

- •Тема 10. Национальное своеобразие русской культуры. История культуры России

- •10.1 Место и роль русской культуры в мировом культурном процессе

- •1. Место и роль русской культуры в мировой культуре

- •2. Русская культура как тип цивилизации: самосознание русской культуры

- •10.2. Истоки русской культуры. Культура Древней и Средневековой Руси

- •Влияние христианства на развитие русской культуры

- •Свет русского Предвозрождения

- •Истоки русской культуры и ее периодизация

- •Периодизация истории русской культуры

- •На пути к новой вере

- •Крещение Руси

- •4. Влияние христианства на развитие русской культуры

- •5. Проблема воздействия монголо-татарского ига на древнерусское общество

- •6. Свет русского Предвозрождения

- •1.Культурная революция Петра I

- •2.Формирование русской национальной культуры. Век Екатерины II в русской культуре

- •1. Культурная революция Петра I

- •2. Формирование русской национальной культуры. Век Екатерины II в русской культуре

- •10.4 Χιχ век в русской культуре

- •Особое место литературы в культуре «золотого века»

- •Конец χιχ – начало χχ вв. – серебряный век русской культуры

- •1. Χιχ век как социокультурная эпоха

- •2. Особое место литературы в культуре «золотого века»

- •3. Серебряный век русской культуры

- •10.5. Культурное развитие страны в новейшее время

- •Первое послеоктябрьское десятилетие в развитии культуры России

- •Тоталитаризм и культура (30 – 50-е гг.)

- •Политическая «оттепель» 60-х гг. И развитие культуры

- •Духовный кризис «перестроечной» и «постперестроечной» России

- •Вопросы и задания ко всем темам по русской культуре

- •4. Семинарские занятия

- •Темы семинарских занятий

- •Семинар № 1 Рождение культуры и искусства в первобытном обществе

- •Семинар № 2 Культура и искусство древнейших цивилизаций Востока.

- •Семинар № 3 Художественный мир античности: Древняя Греция и Древний Рим.

- •Семинар № 4 Средневековье и Киевская Русь

- •Семинар № 5 (1 вариант) Западноевропейское Возрождение и русская культура XIV - XVI вв.

- •Тема 5 (2 вариант) Домашний быт и нравы русского народа

- •Семинар № 6

- •XVIII век в истории западноевропейской и русской культуры

- •Семинар № 7 Многообразие художественного опыта XIX – XX вв. Теоретическая конференция

- •5. Учебно-методические материалы по дисциплине

- •5.1. Основная литература

- •5.2. Дополнительная литература

- •Методичекие рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине «Мировая культура и искусство»

- •1. Общие положения

- •Цели и задачи курсовой работы

- •Методические рекомендации

- •2.1. Выбор темы

- •Руководство выполнением курсовой работы

- •2.2. Выполнение курсовой работы. Составление плана курсовой работы

- •Составление библиографии

- •Изучение литературы

- •Изложение текста работы

- •Пример оформления ссылок на литературные источники

- •2.3. Оформление курсовой работы

- •2.4. Защита курсовой работы

- •2.5. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Мировая культура и искусство»

- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Мировая культура и искусство»

- •История русской культуры

- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •«Тольяттинский государственНый университет сервиса»

- •Кафедра: «Социально-культурный сервис»

- •Курсовая работа

- •Тольятти 2007

- •Содержание

- •2. Его именем назван наш город 16

- •Список используемой литературы

2. От культуры индустриального общества – к постиндустриальной культуре

Мы являемся свидетелями больших изменений – в экономике, политике, искусстве, морали. С одной стороны, это кардинальные перемены в социально-экономической сфере, получившие название перехода от индустриального общества к постиндустриальному. Фундаментальные работы, написанные Д. Беллом, О. Тоффлером, Дас. Гэлрейтом, З. Бжезинским и другими исследователями, широко освещают данную проблематику.

В число этих изменений входят повышение роли информации и теоретического знания, превалирование слоя научно-технической, творческой интеллигенции и работников сферы услуг, разрушение жесткой системы заводов, основанных по принципу конвейера, и замена ее на гибкие хозяйственные структуры, наиболее оптимально использующие природные ресурсы, время и способности людей.

С другой стороны, не меньшим трансформациям подверглась сфера духовной культуры. Положения, представлявшиеся еще столь недавно незыблемыми, теперь отметаются. Возникает новый тип мировидения – со своей моралью, нормами и способами поведения. Если социально-экономические отношения индустриального общества являются не просто определяющими, но и подавляющими факторами исторического движения, то в современной цивилизации и культуре ситуация меняется.

Постиндустриальная цивилизация базируется на других формах социального структурирования. Одним из первых пришел к пониманию человека как важнейшего фактора социального развития руководитель Римского клуба А. Печчи. «Человеческая революция» заключается не в отказе от угрожающего жизни на Земле научно-технического прогресса, а в коренном перевороте во всей системе отношений «человек-социум». Общество трансформируется коренным образом и превращается «в нечто новое и неожиданное» (Э. Тоффлер). Свобода и независимость индивида оказывается принципом развития возникающей цивилизации и культуры. Человек ломает стену отчуждения и становится рядом с общественным производством.

Суть новой культуры вырастает из разрушения характерных для классического индустриального общества систем, внешне детерминирующих жизнь личности. Человек перестает быть элементом технологической, экономической, политической систем, где его деятельность жестко определяется внешними по отношению к его личностной культуре качествам. Эта жесткая детерминизированная схема не просто ослабевает, возникает принципиально новая ситуация, означающая, что социально-экономическое развитие зависит уже от состояния духовного мира личности, от ее развития и социокультурной устремленности.

Подобная ситуация связана с коренным поворотом в системе отношений «человек- производство». Современная экономика носит инновационный характер. Это означает, что материальные и вещественные факторы производства перестают быть основным носителем ценностей, так как устаревают каждые 3-4 года. Орудия труда, машины, станки, производственные линии, различного рода техника меняются буквально на глазах. Главным фактором обновления производства и получения прибыли является человек, его интеллектуальные и творческие возможности. Развитие личностных качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококвалифицированной рабочей силы становится наиболее выгодным вложением капитала. В результате общественный субъект приобретает все большую независимость от базиса, его свобода нарастает. Как показал Д. Белл, в современном информационном обществе человеческий выбор оказывается решающей детерминантой социально-исторического развития.

3. XX век – эпоха модерна и постмодерна

Каждая историко-культурная эпоха имеет свое название, в котором отражается ее специфика, особенности - античность, средневековье, Возрождение и т.д. ХХ век войдет в историю культуры как век модерна и постмодерна.

В ХХ веке научно-технический прогресс неузнаваемо преобразил человеческое общество. В первой половине столетия возникло массовое производство, которое заполнило прилавки магазинов так называемым ширпотребом - предметами широкого потребления, которые отличались невысоким качеством и низкими, доступными всем ценами. Началась широкомасштабная стандартизация производства и потребления, вкусы и предпочтения людей все больше дезиндивидуализировались, дегуманизировались. На историческую сцену вышел массовый потребитель, массовый автомобиль, массовое сознание, наконец, массовая культура.

Во второй половине столетия развитые страны все активнее стали отказываться от «конвейеров», из моды вышло стандартное потребление, стали популярны индивидуальность и непохожесть людей, предпочтительными ценностями считались политический плюрализм, культурное многообразие. Экономика от серийного, поточного производства перешла к мелкосерийному и индивидуальному, по соседству с крупными транснациональными корпорациями расцвел малый бизнес, от громоздких бюрократических структур предприятия и учреждения перешли к гибким матричным организациям.

ХХ век называют самым динамичным за всю историю человечества. Процессы обновления, или модернизации, затронули все страны мира и каждого человека в отдельности. Ученые обосновали теорию модернизации, а художники ввели новый стиль в искусстве, названный модернизмом.

Модерн (лат. - «новый, современный») и постмодерн {лат. «post-» «после»} - две основные тенденции в культуре и искусстве ХХ века.

Хронологические границы и различия в содержании между эпохами весьма условны: модерн - это первая половина ХХ века, постмодерн - последние десятилетия ХХ века. 196О-е годы рассматриваются как рубеж между ними.

Суть модернизации связывают со всемирным распространением по земному шару таких ценностей, как рационализм, расчетливость, урбанизация, индустриализация. Однако в 80-е годы ХХ века появился новый термин - постмодернизм. Им начали обозначать тенденции в современной культуре, которые характеризуют развитие индустриальных обществ во второй половине ХХ столетия, когда эти страны вступили в стадию постиндустриального общества.

Таким образом, модернизм характеризует преимущественно культуру первой половины ХХ века, зрелое индустриальное общество, где главенствует рационализм, урбанизация, «искусство для искусства», а постмодернизм обозначает совершенно новую культурную ситуацию, сложившуюся во второй половине и в конце ХХ столетия в постиндустриальных странах. Ей присущи такие черты, как отход от рационалистических систем, отказ от догмы единого для всех стран капиталистического пути развития, признание плюрализма, разнообразия культур, единение с природой и защита окружающей среды, планетарное мышление и др.

Модернизм искусствоведы понимают двояко - в широком и узком смысле. В первом он обозначает всю совокупность художественных течений, школ и направлений начала ХХ века, выразивших отход от культурных ценностей XVIII-XIХ веков и провозгласивших новые . подходы и ценности. В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искусстве. В таком случае его название берут в кавычки. «Модерн» - стилевое направление в европейском и американском искусстве конца ХIХ - начала ХХ вв.

Ключевыми характеристиками модернизма являются:

идея радикального обновления искусства, культуры , человека, общественной жизни; близость к социальным утопиям (коммунизму, фашизму и т.д.);

концептуализм - создание теорий модернизации искусства и культуры; главная функция искусства видится в том, чтобы не отражать мир, а конструировать его (конструктивизм в широком понимании);

стремление к эпатажу (франц. - «поражать, ошеломлять»);

сильное влияние философских, социологических, психологических и культурологических теорий (марксизма, психоанализа, теории Шпенглера, экзистенциализма, структурализма и др.).

Главные направления модернистского искусства первой половины ХХ века: футуризм, кубизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, «абсурдизм», абстракционизм; переходный период: поздний абстракционизм, поп-арт, «искусство обыденного» (Э. Уорхолл и др.).

Кризис модернизма относят к 1950-1960 гг., которые отмечены следующими событиями: «Молодежная революция» 1960-х гг., политический кризис 1968 г., массовые протесты молодежи в США и Франции.

Постмодерн (постмодернизм) - реакция на кризис модерна. Разочарование в социальных утопиях (и в политике в целом), гуманизме, рационализме, отказ от концептуализма, целенаправленной деятельности по обновлению искусства и общества.

Термин «постмодерн» одним из первых употребил Р. Панвиц в начале века для обозначения кризисных явлений в европейской культуре. В конце 40-х годов ХХ А.Тойнби обозначил этим термином процессы, происходящие в культуре Европы после Нового времени. Модернизм, как культурная тенденция начала ХХ века, заложил основы современной культуры, проложил путь идеям, отрицающим исторический опыт, традиции, авторитеты, обратил свое внимание к новым стилям, формам. Постмодерн продолжил, углубил и довел многие из этих идей до абсурда.

Стремясь избавить культуру от диктата разума, постмодерн оставляет за ним только одну функцию - интерпретативно-толковательную. Разум должен заниматься не познанием истины, а интерпретацией, толкованием мира как текста. Процедура толкования-интерпретации бесконечна во времени и пространстве, а потому в постмодерне нет понятия истины, времени, истории. Однако, несмотря на свое отрицательное отношение к прошлому и истории, постмодерн испытал влияние многих культурных и интеллектуальных течений: от экзистенциализма и герменевтики, до психоанализа. Воспользовались представители постмодерна и теориями культуры, разработанными Ф. Ницше, Й. Хейзинге и М. Бахтиным.

Постмодерн означает не изменение содержания искусства (классического, модернистского, западного, восточного), а изменение отношения к искусству. Искусство перестает восприниматься как нечто «серьезное». Для него характерны эстетика бессмысленного и безобразного; деятельность без цели (деятельность, замкнутая сама на себя). Приемы постмодернистского искусства - коллекционирование цитат, пародия и самопародия, стилизации, компиляции, коллажи, разрывы пространственно-временной последовательности действий и пр. Порожденные постмодерном формы «арт-активности»: 1960-е гг. - хэппенинг (англ. Happening - «случай, событие, происшествие») - имитация некоего действия, как бы случайное действие (близко современному флеш-мобингу) и 1980-е гг. - перформанс (англ. Performance - «игра, представление, спектакль, действие, трюк») - бессюжетный спектакль.

Постмодернистские писатели создают художественные произведения, в которых нет ни героев, ни личностей, ни лидеров.

Итак, постмодерн - это особый тип мировоззрения, ориентированный на формирование такого жизненного пространства, в котором главными ценностями становятся свобода во всем, хаотичность, спонтанность деятельности человека, игровое начало. Постмодернистское сознание направлено на отрицание всякого рода норм и традиции - этических, эстетических, методологических и т.д., на отказ от авторитетов любого ранга, начиная от государства, великой национальной идеи, и кончая правилами поведения человека в общении с другими.

Основные памятники:

Литература. Ж. Амаду: «Лавка чудес», Д. Апдайк: «Кентавр», Б. Брехт: «Мамаша Кураж и ее дети», Р. Бредбери: «Марсианские хроники», П. Вежинов: «Барьер», Г. Гессе: «Игра в бисер», «Степной волк», Д. Голсуорси: «Сага о Форсайтах», Т. Драйзер: «Американская трагедия», Д. Джойс: «Уллис», Ф. Кафка: «Замок», Г. Лорка лирика, Т. Манн «Доктор Фаустус», Г. Маркес «Сто лет одиночества», Дж. Оруэл «1984», М. Пруст «В поисках утраченного времени», Р. Роллан «Очарованная душа», Э.М. Ремарк «Три товарища», А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Л. Фейхт вангер «Гойя», У. Фолкнер «Особняк», Э. Хемингуэй «Старик и море», «По ком звонят колокол», Б. Шоу «Дом где разбиваются сердца» «Пигмалион».

Музыка. Л. Армстронг: «Сен-Луи блюз», Б. Бриттен: «Реквием», Д. Гершвин: «Порги и Бесс», К. Дебюсси: «Послеполуденный отдых фавна» фортепианные произведения М. Равель «Болеро».

Кинематограф. М. Антониони: «Профессия – репортер», И. Бергман: «Осенняя соната» «Земляничная поляна», Л. Висконти: «Гибель богов». Мультфильмы Уолта Диснея. Ф. Дзеферелли «Ромео и Джульетта» «Травиата», Ж. Деми: «Шербурские зонтики», А. Куросава: «Семь самураев», Р. Росселини: «Рим - открытый город», Б. Фосс: «Кабаре», М. Форман: «Амадей», Ф. Феллини: «Амаркорд» «И корабль идет», Ч. Чаплин: «Золотая лихорадка», «Огни большого города».

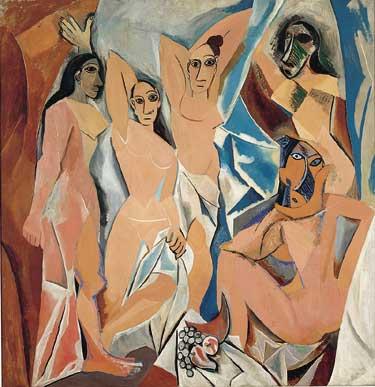

Изобразительное искусство: Живопись. Сезанн: «Персики и груши», П. Гоген: «Женщина, держащая плод», таитянские пасторали «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?», Матисс: «Танец», «Красные рыбки», Пикассо: «Девочка на шаре», «Авиньонские девицы», «Герника», С. Дали: «Постоянство памяти», «Сон», «Тайная вечеря», Р. Кент «Труженики моря».

Скульптура: А. Бурдель: «Стреляющий Геракл», «Сафо» А. Майоль: «Помона».

Подумайте:

1. Как повлияли техника и техническая культура на развитие духовной культуры XX века?

2. Чем объясняется доминантная роль зрелищных форм в художественной культуре XX века?

3. Как дифференцирована аудитория художественной культуры в XX веке?

4. Как отразился подъем национального самосознания в художественной культуре XX века?

5. Охарактеризуйте эволюцию модернизма в XX столетии.

6. В чем особенности эстетики постмодернизма?

7. Как соотносятся элитарное и массовое искусство в культуре XX века?

8. Можно ли рассматривать глобальный кризис культуры ХХ века как смену типов культур? Какие мнения на этот счет складываются в науке?

9. Какие альтернативные пути развития мировой цивилизации возможны в перспективе?

10. Какие основные противоречия проявляются в системе современной отечественной культуры?

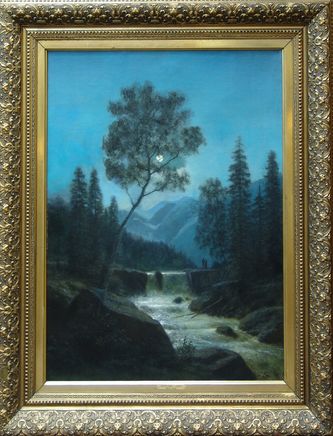

Рисунок 1 Libert Emil(1820-1908) -"Пейзаж с горной рекой"

Рисунок 2 Часы середины ХХ века

Рисунок 3 Одна из самых знаменитых картин Пикассо

Рисунок 4 Пепельница ХХ века

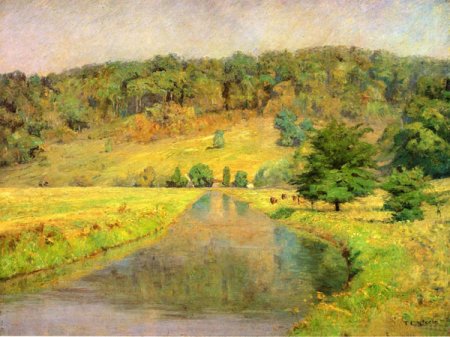

Рисунок 4 Theodore Clemen Steele

Рисунок 5 Molsted Christian-"Флотилия парусных кораблей на закате солнца"(1924г.)

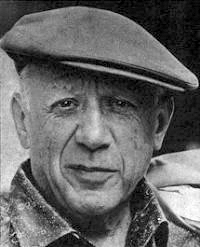

Рисунок 6 Пабло Руи́с Пикассо(Pablo Ruiz Picasso, 25 октября 1881, Малага, Испания — 8 апреля 1973)