- •Основы нефтегазового дела

- •Предисловие

- •1. Роль нефти и газа в жизни человека

- •1.1. Современное состояние и перспективы развития энергетики

- •Солнечная энергия

- •Энергия ветра

- •Геотермальная энергия

- •Энергия приливов и отливов

- •Энергия рек

- •Энергия атомного ядра

- •Энергия угля

- •Энергия нефти и газа

- •1.2. Нефть и газ - ценное сырье для переработки

- •1.3. Газ как моторное топливо

- •2. Краткая история применения нефти и газа

- •3. Нефть и газ на карте мира

- •3.1. Динамика роста мировой нефтегазодобычи

- •3.2. Мировые запасы нефти и газа

- •3.3. Месторождения-гиганты

- •4.1. Развитие нефтяной промышленности

- •Дореволюционный период

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •4.2. Развитие газовой промышленности

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •5. Основы нефтегазопромысловой геологии

- •5.1. Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений

- •5.2. Состав и возраст земной коры

- •5.3. Формы залегания осадочных горных пород

- •5.4. Состав нефти и газа

- •5.5. Происхождение нефти

- •5.6. Происхождение газа

- •5.7. Образование месторождений нефти и газа

- •5.8. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы

- •Геофизические методы

- •Бурение и исследование скважин

- •5.9. Этапы поисково-разведочных работ

- •6. Бурение нефтяных и газовых скважин

- •6.1. Краткая история развития бурения

- •6.2. Понятие о скважине

- •6.3. Классификация способов бурения

- •6.4. Буровые установки, оборудование и инструмент

- •Буровые установки

- •Операциях:

- •Буровое оборудование и инструмент

- •6.5. Цикл строительства скважины

- •6.6. Промывка скважин

- •6.7. Осложнения, возникающие при бурении

- •6.8. Наклонно направленные скважины

- •6.9. Сверхглубокие скважины

- •6.10. Бурение скважин на море

- •7. Добыча нефти и газа

- •7.1. Краткая история развития нефтегазодобычи

- •7.2. Физика продуктивного пласта

- •7.3. Этапы добычи нефти и газа

- •7.4. Разработка нефтяных и газовых месторождений

- •Режимы работы залежей

- •7.5. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин Способы эксплуатации скважин

- •Оборудование забоя скважин

- •Оборудование ствола скважин

- •Оборудование устья скважин

- •7.6. Системы сбора нефти на промыслах

- •7.7. Промысловая подготовка нефти

- •Дегазация

- •Обезвоживание

- •Обессоливание

- •Стабилизация

- •7.8. Установка комплексной подготовки нефти

- •7.9. Системы промыслового сбора природного газа

- •7.10. Промысловая подготовка газа

- •Осушка газа

- •Очистка газа от сероводорода

- •Очистка газа от углекислого газа

- •Углерода водой под давлением',

- •7.11. Система подготовки и закачки воды в продуктивные пласты

- •7.12. Защита промысловых трубопроводов и оборудованияот коррозии

- •Применение ингибиторов

- •Технологические методы

- •7.13. Стадии разработки залежей

- •7.14. Проектирование разработки месторождений

- •8. Переработка нефти

- •8.1. Краткая история развития нефтепереработки

- •8.2. Продукты переработки нефти

- •Топлива

- •Нефтяные масла

- •Другие нефтепродукты

- •8.3. Основные этапы нефтепереработки

- •Подготовка нефти к переработке

- •Вторичная переработка нефти

- •Очистка нефтепродуктов

- •Очистка смазочных масел

- •8.4. Типы нефтеперерабатывающих заводов

- •9. Переработка газов

- •9.1. Исходное сырье и продукты переработки газов

- •9.2. Основные объекты газоперерабатывающих заводов

- •9.3. Отбензинивание газов

- •Компрессионный метод

- •Абсорбционный метод

- •Адсорбционный метод

- •9.4. Газофракционирующие установки

- •10. Химическая переработка углеводородного сырья

- •10.1. Краткие сведения о нефтехимических производствах

- •Производство спиртов

- •Производство полимеров

- •10.2. Основные продукты нефтехимии Поверхностно-активные вещества (пав)

- •Синтетические каучуки

- •Пластмассы

- •Синтетические волокна

- •11. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа

- •11.2. Современные способы транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа

- •Железнодорожный транспорт

- •Водный транспорт

- •Автомобильный транспорт

- •Трубопроводный транспорт

- •11.3. Область применения различных видов транспорта

- •Транспортировка нефти

- •Транспортировка газа

- •Транспортировка нефтепродуктов

- •12. Трубопроводный транспорт нефти

- •12.1. Развитие нефтепроводного транспорта в России

- •Дореволюционный период

- •Период до распада ссср

- •Современное состояние

- •12.2. Свойства нефти, влияющие на технологию ее транспорта

- •12.3. Классификация нефтепроводов

- •12.4. Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода

- •12.5. Трубы для магистральных нефтепроводов

- •12.6. Трубопроводная арматура

- •12.7. Средства защиты трубопроводов от коррозии

- •Изоляционные покрытия

- •Катодная защита

- •Защита от блуждающих токов. Механизм наведения блуждающих токов на подземные металлические сооружения и их разрушения

- •12.8. Насосно-силовое оборудование

- •12.9. Резервуары и резервуарные парки в системе магистральных нефтепроводов

- •5000 М3со щитовой кровлей:

- •Оборудование резервуаров

- •Противопожарное оборудование

- •Приборы контроля и сигнализации

- •12.10. Системы перекачки

- •12.11. Перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей

- •Перекачка нефтей с присадками

- •13. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов

- •13.1. Развитие нефтепроцуктопроводного транспорта в России

- •Довоенный период

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •13.3. Краткая характеристика нефтепродуктопроводов

- •13.4. Особенности трубопроводного транспорта нефтепродуктов

- •14. Хранение и распределение нефтепродуктов

- •14.1. Краткая история развития нефтебаз

- •14.2. Классификация нефтебаз

- •14.3. Операции, проводимые на нефтебазах

- •14.4. Объекты нефтебаз и их размещение

- •14.5. Резервуары нефтебаз

- •14.6. Насосы и насосные станции нефтебаз

- •14.7. Сливо-наливные устройства для железнодорожных цистерн

- •14.8. Нефтяные гавани, причалы и пирсы

- •14.9. Установки налива автомобильных цистерн

- •14.10. Подземное хранение нефтепродуктов

- •Шахтные хранилища

- •Льдогрунтовые хранилища

- •14.11. Автозаправочные станции

- •Шахтного типа на один продукт:

- •15. Трубопроводный транспорт газа

- •15.1. Развитие трубопроводного транспорта газа

- •Период до 1956 года

- •15.2. Свойства газов, влияющие на технологию их транспорта

- •15.3. Классификация магистральных газопроводов

- •15.4. Основные объекты и сооружения магистрального газопровода

- •15.5. Газоперекачивающие агрегаты

- •15.6. Аппараты для охлаждения газа

- •15.7. Особенности трубопроводного транспорта сжиженных газов

- •16. Хранение и распределение газа

- •16.1. Неравномерность газопотребления и методы ее компенсации

- •16.2. Хранение газа в газгольдерах

- •16.3. Подземные газохранилища

- •16.4. Газораспределительные сети

- •16.5. ГЬзорегуляторные пункты

- •16.6. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

- •16.7. Использование сжиженных углеводородных газов в системе газоснабжения

- •16.8. Хранилища сжиженных углеводородных газов

- •17. Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов

- •17.1. Пневмотранспорт

- •17.2. Контейнерный транспорт

- •1.3. Гидротранспорт

- •Рекомендуемые параметры пульпы

- •18. Проектирование трубопроводов и хранилищ 18.1. Проектирование магистральных трубопроводов

- •18.2. Особенности проектирования нефтебаз

- •18.3. Использование эвм при проектировании трубопроводов и хранилищ

- •Вдоль дуг

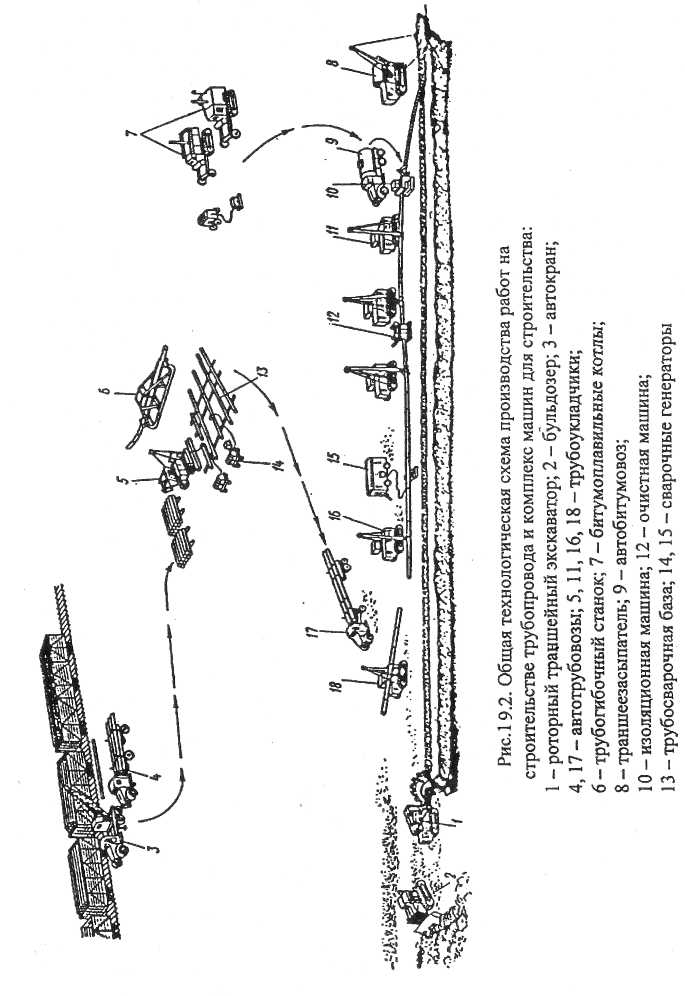

- •19. Сооружение трубопроводов

- •19.1. Основные этапы развития отраслевой строительной индустрии

- •Период до распада ссср

- •19.2. Состав работ, выполняемых при строительстве линейной части трубопроводов

- •19.3. Сооружение линейной части трубопроводов Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

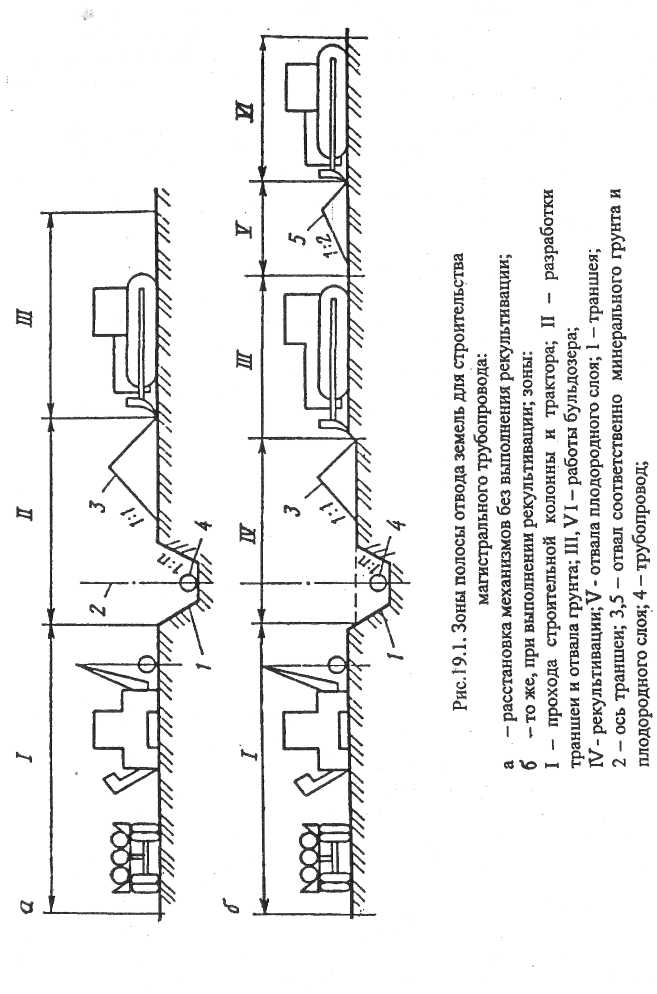

- •Земляные работы

- •Сварочно-монтажные работы

- •Изоляционно-укладочные работы

- •19.4. Особенности сооружения переходов магистральных трубопроводов через преграды

- •Воздушные переходы

- •19.5. Строительство морских трубопроводов

- •20.2. Общестроительные работы на перекачивающих станциях Разбивочные работы

- •Земляные работы

- •Бетонные работы

- •Устройство кровли

- •20.3. Специальные строительные работы при сооружении нс и кс

- •Монтаж оборудования

- •20.4. Сооружение блочно-комплектных насосных и компрессорных станций

19.3. Сооружение линейной части трубопроводов Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

В состав данных видов работ входят выгрузка труб из железнодорожных вагонов, барж, судов; транспортировка их от пунктов назначения (станций, портов, пристаней) к трубосварочным базам, местам промежуточного складирования или непосредственно на трассу трубопровода.

На погрузо-разгрузочных работах наиболее часто используют автокраны и трубоукладчики. При подъеме труб, изолированных в заводских условиях, используют мягкие полотенца, траверсы и клещевые захваты.

467

Земляные работы

Объем земляных работ на линейной части зависит от схемы прокладки трубопровода и профиля траншеи.

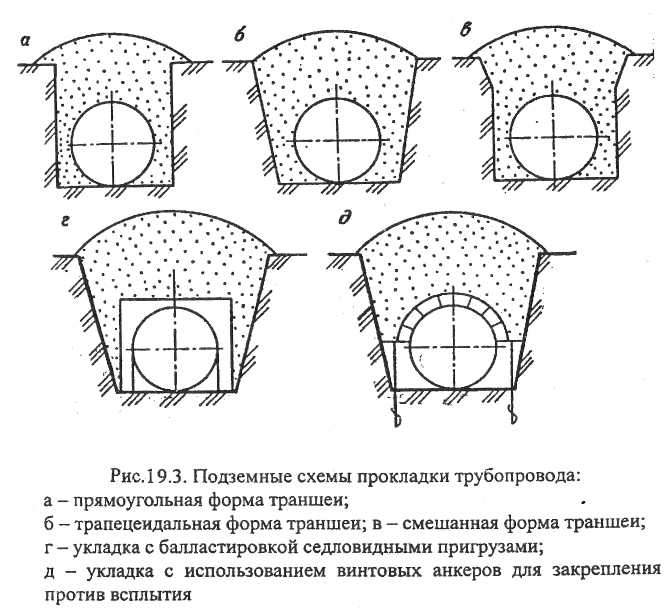

В настоящее время применяют следующие схемы прокладки магистральных трубопроводов: подземная, полуподземная, наземная и надземная. Выбор схемы прокладки определяется условиями строительства и окончательно принимается на основании технико-экономического сравнения различных вариантов.

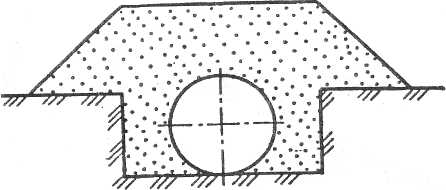

Подземная схема (рис. 19.3) предусматривает укладку трубопровода в грунт на глубину превышающую диаметр труб. При подземной прокладке не загромождается территория и после окончания строительства используются пахотные земли, отсутствует влияние атмосферных условий на изоляционное покрытие и свойства перекачиваемого продукта. Однако на участках с вечномерзлыми, скальными и болотистыми грунтами данная схема прокладки является не экономичной из-за высокой стоимости земляных работ. Кроме того, на участках с высоким уровнем грунтовых вод требуются дополнительные затраты на балластировку трубопроводов.

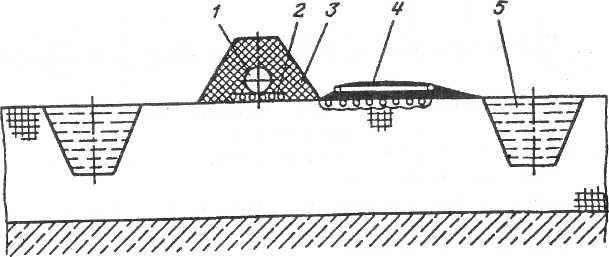

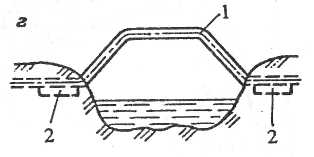

Полуподземная схема прокладки (рис. 19.4) применяется при пересечении трубопроводом заболоченных или солончаковых участков, при наличии подстилающих скальных пород. Трубопровод укладывается в грунт на глубину менее диаметра с последующим обвалованием выступающей части.

Наземная схема прокладки (рис. 19.5) в насыпи используется преимущественно в сильно обводненных и заболоченных районах. Ее недостатками являются слабая устойчивость грунта насыпи и необходимость устройства большого числа водопропускных сооружений.

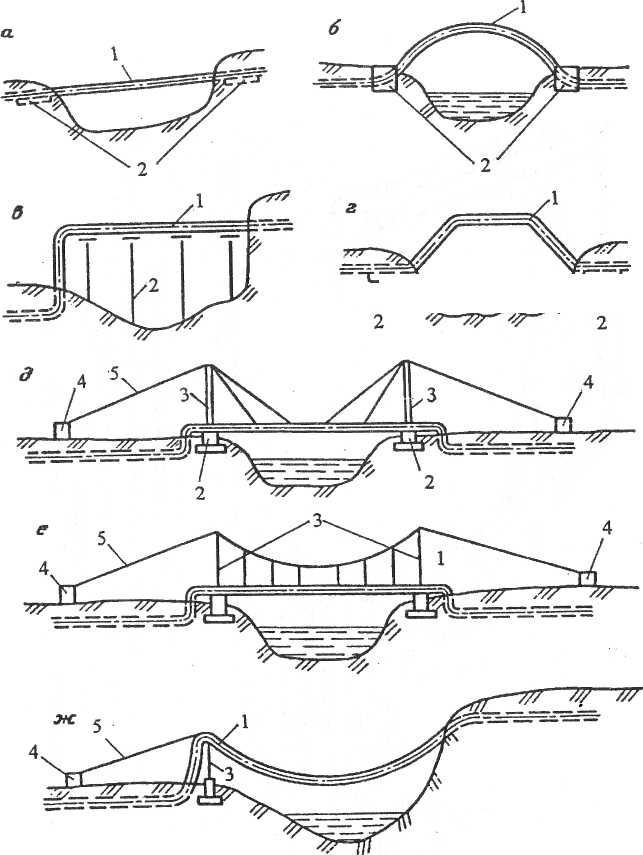

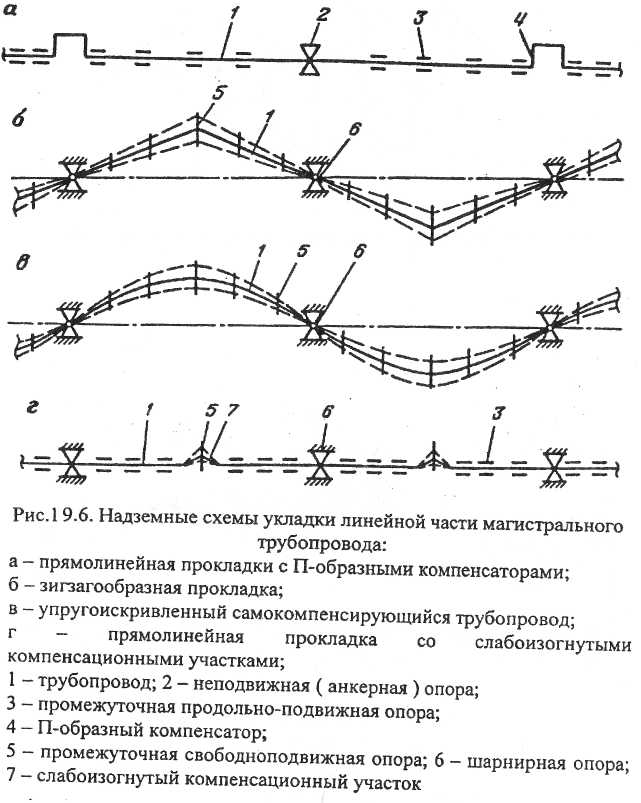

Надземная прокладка трубопроводов или их отдельных участков применяется в пустынных и горных районах, местах распространения вечномерзлых грунтов (рис. 19.6), а также на переходах через естественные и искусственные препятствия (рис. 19.7). При надземной прокладке объем земляных работ сводится к минимуму, не провоцируется начало растепления вечномерзлых грунтов,

470

471

Наиболее распространенной (98 % от общей протяженности) является подземная прокладка трубопроводов. В этом случае к земляным работам относят рытье траншеи и обратную засыпку уложенного в траншею трубопровода.

Выбор метода разработки грунтов зависит от их прочности. Мягкие грунты разрабатывают послойным срезанием с помощью экскаваторов, бульдозеров или скреперов, скальные - взрывным способом, мерзлые - с применением предварительного рыхления.

Экскаватор - это землеройная машина с рабочим органом в виде одного или нескольких ковшей, снабженных режущими кромками в виде ножа или отдельных зубьев. При углублении в грунт и движении ковша происходит сначала его заполнение срезаемым грунтом, а затем удаление грунта в отвал, после чего цикл повторяется.

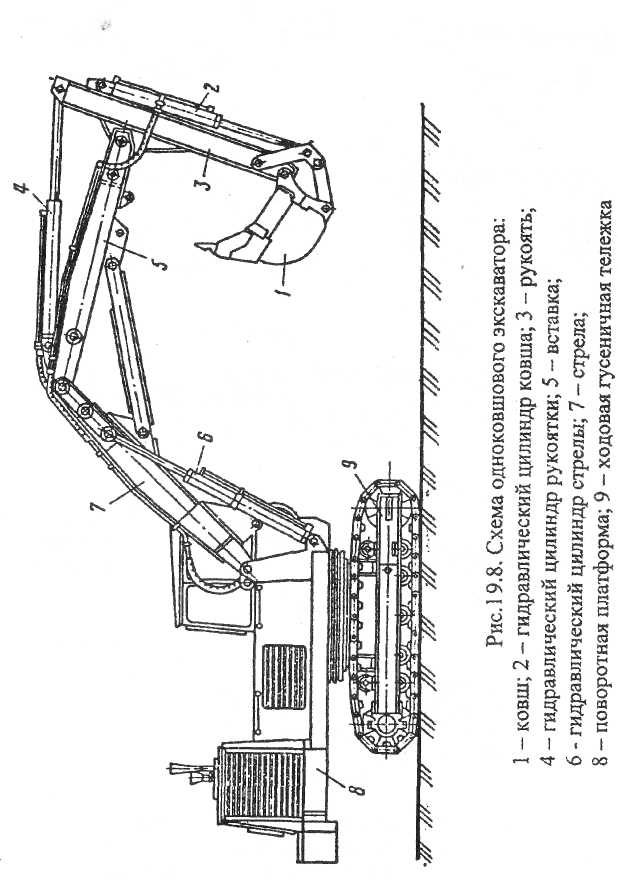

Для рытья траншей при сооружении магистральных трубопроводов применяют одноковшовые и многоковшовые (роторные) экскаваторы. Одноковшовые (с обратной лопатой) экскаваторы (рис. 19.8) применяют в основном при ведении земляных работ в особых случаях: в условиях болот, в местах установки запорной арматуры, на переходах магистральных трубопроводов через естественные и искусственные препятствия и т.д. Однако одноковшовые экскаваторы относятся к машинам циклического действия, у которых рабочий цикл (разработка грунта) чередуется с холостым циклом (выгрузка ковша), поэтому их производительность невысока.

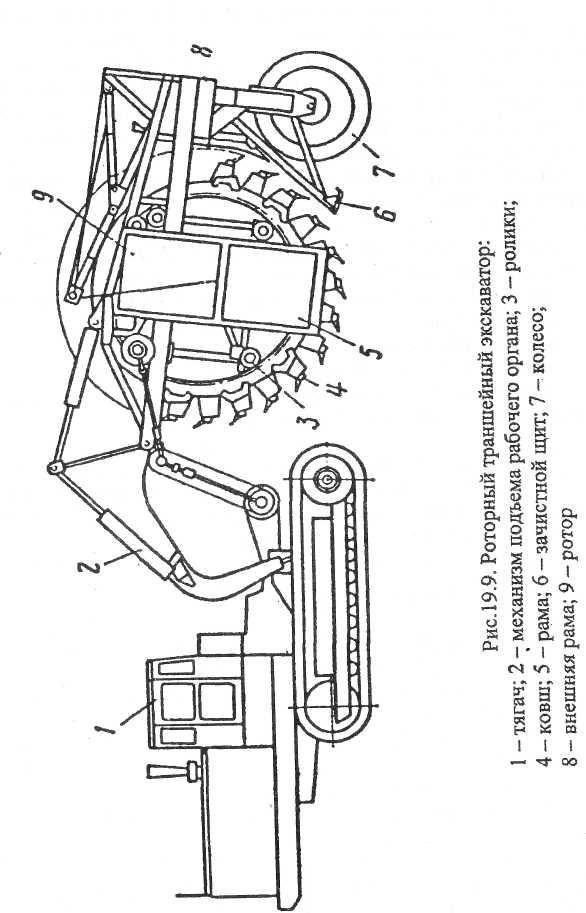

Наибольшее применение при рытье траншей в необводнен-ных грунтах получили высокопроизводительные многоковшовые (роторные) экскаваторы (рис. 19.9). Основным рабочим органом многоковшового экскаватора служит ротор с 14...24 ковшами малой вместимости (0,12...0,25 м3). Ротор закрепляют на раме в задней части гусеничного трактора. Для приема грунта из ковшей и удаления его в отвал за бровку траншеи служит ленточный транспортер. При рытье траншеи ротор, вращающийся от двигателя через передаточный механизм, сначала погружают в грунт на проектную глубину, а затем машинист включает передний ход экскаватора.

Областью преимущественного применения многоковшовых (роторных) экскаваторов является рытье траншей в относительно сухих грунтах на прямолинейных участках сравнительно большой протяженности.

В условиях болот сооружение траншей может производиться одним из следующих способов: 1) обычным одноковшовым

Рис. 19.4. Полуподземная схема прокладки трубопровода

Рис.19.5. Наземная схема укладки: 1 - трубопровод; 2 - хворостяная подготовка; 3 - насыпь (обвалование); 4 - лежневая дорога; 5 - противопожарная канава-резерв

искусственные препятствия:

а - однопролетный балочный переход; б - арочный переход; в - многопролетный балочный переход с компенсатором; г - трапецеидальный переход; д - вантовый переход; е - висячий переход;

ж - переход в виде самонесущей провисающей нити; 1 - трубопровод; 2 - опора; 3 - пилон; 4 - якорь; 5 - несущий трос

474

475

7

477

экскаватором со щитов, понтонов, салазок; 2) экскаватором в болотном исполнении; 3) подрывом удлиненных зарядов.

Разработку траншей в скальных грунтах ведут буровзрывным методом. Сначала бурят небольшие скважины - шпуры, в которые закладывают заряды взрывчатого вещества. При одновременном подрыве зарядов скальная порода разрушается и затем удаляется в отвал одноковшовыми экскаваторами. Чтобы впоследствии не повредить изоляцию трубопровода на дне траншей в скальных грунтах устраивают постель из мягкого грунта (например, песка).

При рытье траншей в зимнее время или в условиях вечной мерзлоты используют различные методы: предварительное оттаивание мерзлых грунтов, резка мерзлых грунтов баровыми машинами, предварительное рыхление мерзлых грунтов взрывом. Однако наиболее часто применяют предварительное рыхление мерзлых грунтов с помощью специальных машин-рыхлителей. Рыхлитель - это мощный гусеничный трактор, оснащенный зубьями из прочной стали. С их помощью мерзлый грунт разрыхляют на глубину 0,3...0,5 м, а затем удаляют его в отвал экскаватором.

В условиях пустынь для рытья траншей используют мощные бульдозеры с отвалами, выполненными в форме полуковшей-полусовков.

После того как сваренный и заизолированный трубопровод уложен в траншею ее засыпают. Для этого используют бульдозеры, роторные траншеезасыпатели, одноковшовые экскаваторы или драглайн, которые перемещают грунт из отвала.