- •Основы нефтегазового дела

- •Предисловие

- •1. Роль нефти и газа в жизни человека

- •1.1. Современное состояние и перспективы развития энергетики

- •Солнечная энергия

- •Энергия ветра

- •Геотермальная энергия

- •Энергия приливов и отливов

- •Энергия рек

- •Энергия атомного ядра

- •Энергия угля

- •Энергия нефти и газа

- •1.2. Нефть и газ - ценное сырье для переработки

- •1.3. Газ как моторное топливо

- •2. Краткая история применения нефти и газа

- •3. Нефть и газ на карте мира

- •3.1. Динамика роста мировой нефтегазодобычи

- •3.2. Мировые запасы нефти и газа

- •3.3. Месторождения-гиганты

- •4.1. Развитие нефтяной промышленности

- •Дореволюционный период

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •4.2. Развитие газовой промышленности

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •5. Основы нефтегазопромысловой геологии

- •5.1. Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений

- •5.2. Состав и возраст земной коры

- •5.3. Формы залегания осадочных горных пород

- •5.4. Состав нефти и газа

- •5.5. Происхождение нефти

- •5.6. Происхождение газа

- •5.7. Образование месторождений нефти и газа

- •5.8. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы

- •Геофизические методы

- •Бурение и исследование скважин

- •5.9. Этапы поисково-разведочных работ

- •6. Бурение нефтяных и газовых скважин

- •6.1. Краткая история развития бурения

- •6.2. Понятие о скважине

- •6.3. Классификация способов бурения

- •6.4. Буровые установки, оборудование и инструмент

- •Буровые установки

- •Операциях:

- •Буровое оборудование и инструмент

- •6.5. Цикл строительства скважины

- •6.6. Промывка скважин

- •6.7. Осложнения, возникающие при бурении

- •6.8. Наклонно направленные скважины

- •6.9. Сверхглубокие скважины

- •6.10. Бурение скважин на море

- •7. Добыча нефти и газа

- •7.1. Краткая история развития нефтегазодобычи

- •7.2. Физика продуктивного пласта

- •7.3. Этапы добычи нефти и газа

- •7.4. Разработка нефтяных и газовых месторождений

- •Режимы работы залежей

- •7.5. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин Способы эксплуатации скважин

- •Оборудование забоя скважин

- •Оборудование ствола скважин

- •Оборудование устья скважин

- •7.6. Системы сбора нефти на промыслах

- •7.7. Промысловая подготовка нефти

- •Дегазация

- •Обезвоживание

- •Обессоливание

- •Стабилизация

- •7.8. Установка комплексной подготовки нефти

- •7.9. Системы промыслового сбора природного газа

- •7.10. Промысловая подготовка газа

- •Осушка газа

- •Очистка газа от сероводорода

- •Очистка газа от углекислого газа

- •Углерода водой под давлением',

- •7.11. Система подготовки и закачки воды в продуктивные пласты

- •7.12. Защита промысловых трубопроводов и оборудованияот коррозии

- •Применение ингибиторов

- •Технологические методы

- •7.13. Стадии разработки залежей

- •7.14. Проектирование разработки месторождений

- •8. Переработка нефти

- •8.1. Краткая история развития нефтепереработки

- •8.2. Продукты переработки нефти

- •Топлива

- •Нефтяные масла

- •Другие нефтепродукты

- •8.3. Основные этапы нефтепереработки

- •Подготовка нефти к переработке

- •Вторичная переработка нефти

- •Очистка нефтепродуктов

- •Очистка смазочных масел

- •8.4. Типы нефтеперерабатывающих заводов

- •9. Переработка газов

- •9.1. Исходное сырье и продукты переработки газов

- •9.2. Основные объекты газоперерабатывающих заводов

- •9.3. Отбензинивание газов

- •Компрессионный метод

- •Абсорбционный метод

- •Адсорбционный метод

- •9.4. Газофракционирующие установки

- •10. Химическая переработка углеводородного сырья

- •10.1. Краткие сведения о нефтехимических производствах

- •Производство спиртов

- •Производство полимеров

- •10.2. Основные продукты нефтехимии Поверхностно-активные вещества (пав)

- •Синтетические каучуки

- •Пластмассы

- •Синтетические волокна

- •11. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа

- •11.2. Современные способы транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа

- •Железнодорожный транспорт

- •Водный транспорт

- •Автомобильный транспорт

- •Трубопроводный транспорт

- •11.3. Область применения различных видов транспорта

- •Транспортировка нефти

- •Транспортировка газа

- •Транспортировка нефтепродуктов

- •12. Трубопроводный транспорт нефти

- •12.1. Развитие нефтепроводного транспорта в России

- •Дореволюционный период

- •Период до распада ссср

- •Современное состояние

- •12.2. Свойства нефти, влияющие на технологию ее транспорта

- •12.3. Классификация нефтепроводов

- •12.4. Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода

- •12.5. Трубы для магистральных нефтепроводов

- •12.6. Трубопроводная арматура

- •12.7. Средства защиты трубопроводов от коррозии

- •Изоляционные покрытия

- •Катодная защита

- •Защита от блуждающих токов. Механизм наведения блуждающих токов на подземные металлические сооружения и их разрушения

- •12.8. Насосно-силовое оборудование

- •12.9. Резервуары и резервуарные парки в системе магистральных нефтепроводов

- •5000 М3со щитовой кровлей:

- •Оборудование резервуаров

- •Противопожарное оборудование

- •Приборы контроля и сигнализации

- •12.10. Системы перекачки

- •12.11. Перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей

- •Перекачка нефтей с присадками

- •13. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов

- •13.1. Развитие нефтепроцуктопроводного транспорта в России

- •Довоенный период

- •Период до распада ссср

- •Современный период

- •13.3. Краткая характеристика нефтепродуктопроводов

- •13.4. Особенности трубопроводного транспорта нефтепродуктов

- •14. Хранение и распределение нефтепродуктов

- •14.1. Краткая история развития нефтебаз

- •14.2. Классификация нефтебаз

- •14.3. Операции, проводимые на нефтебазах

- •14.4. Объекты нефтебаз и их размещение

- •14.5. Резервуары нефтебаз

- •14.6. Насосы и насосные станции нефтебаз

- •14.7. Сливо-наливные устройства для железнодорожных цистерн

- •14.8. Нефтяные гавани, причалы и пирсы

- •14.9. Установки налива автомобильных цистерн

- •14.10. Подземное хранение нефтепродуктов

- •Шахтные хранилища

- •Льдогрунтовые хранилища

- •14.11. Автозаправочные станции

- •Шахтного типа на один продукт:

- •15. Трубопроводный транспорт газа

- •15.1. Развитие трубопроводного транспорта газа

- •Период до 1956 года

- •15.2. Свойства газов, влияющие на технологию их транспорта

- •15.3. Классификация магистральных газопроводов

- •15.4. Основные объекты и сооружения магистрального газопровода

- •15.5. Газоперекачивающие агрегаты

- •15.6. Аппараты для охлаждения газа

- •15.7. Особенности трубопроводного транспорта сжиженных газов

- •16. Хранение и распределение газа

- •16.1. Неравномерность газопотребления и методы ее компенсации

- •16.2. Хранение газа в газгольдерах

- •16.3. Подземные газохранилища

- •16.4. Газораспределительные сети

- •16.5. ГЬзорегуляторные пункты

- •16.6. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

- •16.7. Использование сжиженных углеводородных газов в системе газоснабжения

- •16.8. Хранилища сжиженных углеводородных газов

- •17. Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов

- •17.1. Пневмотранспорт

- •17.2. Контейнерный транспорт

- •1.3. Гидротранспорт

- •Рекомендуемые параметры пульпы

- •18. Проектирование трубопроводов и хранилищ 18.1. Проектирование магистральных трубопроводов

- •18.2. Особенности проектирования нефтебаз

- •18.3. Использование эвм при проектировании трубопроводов и хранилищ

- •Вдоль дуг

- •19. Сооружение трубопроводов

- •19.1. Основные этапы развития отраслевой строительной индустрии

- •Период до распада ссср

- •19.2. Состав работ, выполняемых при строительстве линейной части трубопроводов

- •19.3. Сооружение линейной части трубопроводов Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

- •Земляные работы

- •Сварочно-монтажные работы

- •Изоляционно-укладочные работы

- •19.4. Особенности сооружения переходов магистральных трубопроводов через преграды

- •Воздушные переходы

- •19.5. Строительство морских трубопроводов

- •20.2. Общестроительные работы на перекачивающих станциях Разбивочные работы

- •Земляные работы

- •Бетонные работы

- •Устройство кровли

- •20.3. Специальные строительные работы при сооружении нс и кс

- •Монтаж оборудования

- •20.4. Сооружение блочно-комплектных насосных и компрессорных станций

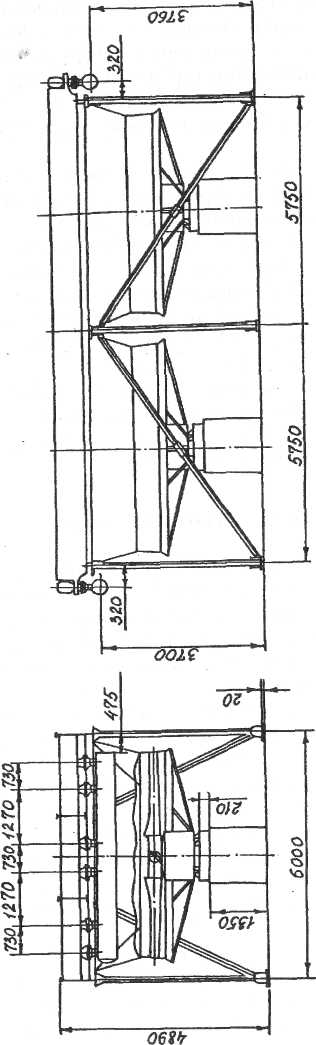

15.6. Аппараты для охлаждения газа

Необходимость охлаждения газа обусловлена следующим. При компримировании он нагревается. Это приводит к увеличению вязкости газа и, соответственно, затрат мощности на перекачку. Кроме того, увеличение температуры газа отрицательно влияет на состояние изоляции газопровода, вызывает дополнительные продольные напряжения в его стенке.

Газ охлаждают водой и воздухом. При его охлаждении водой используют различные теплообменные аппараты (кожухотрубные, оросительные, типа «труба в трубе»), которые с помощью системы трубопроводов и насоса подключены к устройствам для охлаждения воды. Данный способ охлаждения газа используется, как правило, совместно с поршневыми газомотокомпрессорами.

На магистральных газопроводах наиболее широкое распространение получил способ охлаждения газа атмосферным воздухом. Для этой цели применяют аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа различных типов.

Общий вид АВО показан на рис. 15.6. Конструктивно он представляет собой мощный вентилятор с диаметром лопастей 2...7 м, который нагнетает воздух снизу вверх, где по пучкам параллельных труб движется охлаждаемый газ. Для интенсификации теплообмена

трубы выполняют оребренными. В качестве привода вентиляторов используются электродвигатели мощностью от 10 до 100 кВт.

Достоинствами АВО являются простота конструкции, надежность работы, отсутствие необходимости в предварительной подготовке хладагента (воздуха).

15.7. Особенности трубопроводного транспорта сжиженных газов

При сжижении природного газа, его объем при атмосферном давлении уменьшается примерно в 630 раз. Благодаря этому, можно значительно уменьшить диаметр трубопроводов для транспортировки больших объемов газа, получив значительную экономию капиталовложений.

Метан становится жидкостью при атмосферном давлении, если его охладить до минус 162 °С. При давлении 5 МПа он останется жидкостью, если его температура не превысит минус 85 °С. Таким образом, трубопроводный транспорт сжиженного природного газа (СПГ) возможен только при низких температурах.

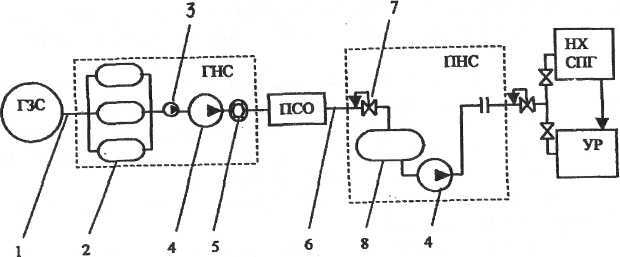

Принципиальная схема перекачки сжиженного природного газа приведена на рис. 15.7.

Газ с промыслов поступает на головной завод сжижения (ГЗС), где производится его очистка, осушка, сжижение и отделение неконденсирующихся примесей.

Вблизи от ГЗС или даже непосредственно на его территории размещается головная насосная станция ГНС. В ее состав входят приемные емкости 2, подпорная 3 и основная 4 насосные, а также узел учета 5.

Емкости 2 служат для приема СПГ с завода, а также для хранения некоторого его запаса с целью обеспечения бесперебойности работы трубопровода. Как правило, на ГНС устанавливаются горизонтальные цилиндрические емкости высокого давления.

Перекачка сжиженных газов осуществляется центробежными насосами, но других типов, чем применяемые при перекачке нефти и нефтепродуктов. Благодаря малой вязкости СПГ, мощность, потребляемая насосами в этом случае меньше, чем при работе на воде. Но давление на входе в насосы должно быть значительно выше, чтобы предотвратить регазификацию СПГ.

Перекачка сжиженного природного газа осуществляется под давлением 4...5 МПа и при температуре минус 100...120 °С. Чтобы предотвратить нагрев газа за счет теплопритока от окружающей среды трубопроводы СПГ покрывают тепловой изоляцией, а вдоль трассы размещают промежуточные станции охлаждения (ПСО). Промежуточные насосные станции (ПНС)

419

.■

Рис. 15.7. Принципиальная схема перекачки сжиженного природного газа: 1 - подводящий трубопровод; 2 — приемные емкости; 3 - подпорная насосная; 4 - основная насосная; 5 - узел учета; 6 — магистральный трубопровод; 7 - регулятор типа «до себя»; 8 - буферная емкость; ГЗС - головной завод сжижения; ГНС - головная насосная станция; ПСО - промежуточная станция охлаждения; ПНС - промежуточная насосная станция; НХ СПГ - низкотемпературное хранилище СПГ; УР - установка регазификации

располагаются на расстоянии 100...400 км друг от друга. Это, как правило, больше, чем при перекачке нефти и нефтепродуктов, т.к. СПГ имеет меньшую вязкость.

Центробежные насосы очень чувствительны к наличию газа в перекачиваемой жидкости: при его содержании более 2 % происходит срыв их работы, т.е. перекачка прекращается. Чтобы предотвратить регазификацию СПГ в трубопроводах поддерживают давление~не менее, чем на 0,5 МПа превышающее давление упругости его паров при температуре перекачки. Для этого на входе в промежуточные насосные станции и в конце трубопровода устанавливают регуляторы давления 7 типа «до себя». Кроме того, для отделения газовой фазы, которая может образоваться в нештатных ситуациях (снижение давления при остановках насосов, разрывах трубопровода и т.п.), перед насосами на насосных станциях устанавливают буферные емкости 8. В конце трубопровода размещаются низкотемпературное хранилище (НХ СПГ) и установка регазификации (УР) сжиженного газа. Низкотемпературное хранилище служит для создания запасов СПГ, в частности, для компенсации неравномерности газопотребления. На установке регазификации СПГ переводится в газообразное состояние перед его отпуском потребителям.

По сравнению с транспортировкой природного газа в обычном состоянии при перекачке СПГ общие металловложения в систему, включая головной завод сжижения, низкотемпературное хранилище, установку регазификации, в 3...4 раза меньше. Кроме того, уменьшается расход газа на перекачку, вследствие низкой температуры снижается интенсивность коррозионных процессов.

Вместе с тем, данный способ транспортировки газа имеет свои недостатки:

Для строительства линейной части и резервуаров при меняются стали с содержанием никеля до 9 %. Они сохраняют работоспособность в условиях низких температур перекачки, однако в 6 раз дороже обычной углеродистой стали.

Перекачка СПГ должна вестись специальными криогенными насосами.

При авариях потери газа значительно больше, чем в слу чае его транспортировки по обычной технологии.

Кроме природного в сжиженном состоянии транспортируются и другие газы. Но наиболее широкое распространение получил трубопроводный транспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ): этана, этилена, пропана, бутана и их смесей.

Основным сырьем для производства сжиженных углеводородных газов являются попутный нефтяной газ, «жирный» газ

420

421

газоконденсатных месторождений и газы нефтепереработки, название сжиженного углеводородного газа принимают по наименованию компонентов, оставляющих большую его часть.

Сведения о давлении упругости насыщенных паров некоторых индивидуальных углеводородов приведены в табл. 15.4. Из нее видно, что условия сохранения СУГ в жидком состоянии значительно менее жесткие. Так, даже при 20 °С для сохранения жидкого состояния пропана достаточно поддерживать давление всего 0,85 МПа.

По этой причине сжиженные углеводородные газы, как правило, транспортируют при температуре окружающей среды. Соответственно, отпадает необходимость в спецсталях для изготовления труб, резервуаров и оборудования, тепловой изоляции, промежуточных станциях охлаждения. Поэтому трубопроводы СУГ значительно дешевле трубопроводов СПГ.

С другой стороны, компоненты СУГ тяжелее воздуха. Поэтому при регазификации данные газы занимают положение у поверхности земли, создавая взрывоопасную среду. Этим определяется высокая потенциальная опасность трубопроводов СУГ, когда даже небольшая утечка способна привести к трагическим последствиям.

Таблица 15.4

Зависимость давления упругости насыщенных паров углеводородов от температуры

Температура, °С |

Давление упругости паров, МПа |

|||

этан |

пропан |

изобутан |

н-бутан |

|

0 |

2,43 |

0,48 |

0,16 |

0,12 |

10 |

3,08 |

0,65 |

0,23 |

0,17 |

20 |

3,84 |

0,85 |

0,31 |

0,24 |

30 |

4,74 |

1,09 |

0,42 |

0,32 |

I