- •Учебное пособие

- •Isbn 5-89644-078-2

- •1 Лава 1

- •1 Лава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Г лава 1

- •В техносфере

- •1.1. Техносфера. Техника. Техническая система. Технология

- •Г лава 1

- •1.2. Определение опасности

- •Г лава 1

- •1.3. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем

- •Г лава 1

- •1.4. Таксономия опасностей

- •Г лава 1

- •Г лава 1

- •1.4.1. Примеры таксономий

- •Г лава 1

- •Г лава 1

- •Г лава 1

- •Г лава 1

- •1.5. Алгоритм развития опасности и ее реализации

- •Г лава 1

- •1.6. Источники опасности

- •Г лава 1

- •1.7. Энергоэнтропийная концепция опасностей

- •1.8. Номенклатура опасностей

- •Г лава 1

- •1.9. Квантификация опасностей

- •1.10. Идентификация опасностей

- •Г лава 1

- •1.11. Причины и последствия

- •1.12. Пороговый уровень опасности

- •Г лава 1

- •1.13. Показатели безопасности технических систем

- •Г лава 2 Основные положения теории риска

- •2.1. Понятие риска

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.2. Развитие риска на промышленных объектах

- •Г лава 2

- •2.3. Основы методологии анализа и управления риском

- •2.3.1. Анализ риска: понятие и место в обеспечении безопасности технических систем

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.3.2. Оценка риска: понятие и место в обеспечении безопасности технических систем

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.3.3. Управление риском: понятие и место в обеспечении безопасности технических систем

- •Г лава 2

- •2.3.4. Общность и различие процедур оценки и управления риском

- •2.3.5. Количественные показатели риска

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.3.6. Приемлемый риск

- •2, 3, 4, 5 — Зона соответственно

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.3.7. Сравнение рисков

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.3.8. Системно-динамический подход к оценке техногенного риска

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.4. Моделирование риска

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •2.5. Принципы построения информационных технологий управления риском

- •Г лава 2

- •Г лава 2

- •Г лава 3

- •3.1. Общие замечания

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •3.2. Классификация внешних воздействующих факторов

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •3.3. Воздействие температуры

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •3.4. Воздействие солнечной радиации

- •Г лава 3

- •3.5. Воздействие влажности

- •Г лава 3

- •3.6. Воздействие атмосферного давления

- •3.7. Воздействие ветра и гололеда

- •Г лава 3

- •3.8. Воздействие примесей воздуха

- •Г лава 3

- •3.9. Воздействие биологических факторов

- •3.10. Старение материалов

- •Г лава 3

- •Г лава 3

- •3.11. Факторы нагрузки

- •Г лава 3

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.1. Основные понятия теории надежности

- •4.1.1. Предварительные замечания

- •4.1.2. Объект, элемент, система

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.1.3. Определение надежности

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.1.4. Виды надежности

- •4.1.5. Характеристики отказов

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.1.6. Виды отказов и причинные связи

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.2. Количественные характеристики надежности

- •4.2.1. Критерии и количественные характеристики надежности

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.3. Теоретические законы распределения отказов

- •4.3.1. Случайное событие

- •4.3.2. Случайная величина

- •4.3.3. Основные законы распределения, используемые в теории надежности

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •4.3.4. О выборе закона распределения отказов при расчете надежности

- •4.4. Резервирование

- •Г лава 4

- •4.4.1. Виды резервирования

- •4.4.2. Способы структурного резервирования

- •Г лава 4

- •4.5. Основы расчета надежности технических систем по надежности их элементов

- •4.5.1. Целевое назначение и классификация методов расчета

- •Г лава 4

- •4.5.2. Последовательность расчета систем

- •Г лава 4

- •4.5.3. Расчет надежности, основанный на использовании параллельно-последовательных структур

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 4

- •Г лава 5

- •5.1. Системный подход к анализу возможных отказов: понятие, назначение, цели и этапы, порядок, границы исследования

- •Г лава 5

- •Г лава 5

- •Г лава 5

- •Г лава 5

- •5.2. Выявление основных опасностей на ранних стадиях проектирования

- •Г лава 5

- •5.3. Исследования в предпусковой период

- •5.4. Исследования действующих систем

- •Г лава 5

- •5.5. Регистрация результатов исследования

- •Г лава 5

- •5.6. Содержание информационного отчета по безопасности процесса

- •5.6.1. Описание промышленной системы

- •5.6.2. Описание производственных процессов

- •Г лава 5

- •5.6.3. Описание опасных веществ

- •5.6.4. Предварительный анализ опасностей

- •5.6.5. Описание элементов системы безопасности

- •Г лава 5

- •5.6.6. Оценка возможности развития опасностей

- •5.6.7. Организация

- •Г лава 5

- •5.6.8. Оценка последствий крупных производственных аварий

- •5.6.9. Планирование мер смягчения последствий аварий

- •Г лава 5

- •5.6.10. Отчеты перед местными органами власти

- •Г лава 5

- •Г лава 6

- •Технических систем

- •6.1. Понятие и методология качественного и количественного анализов опасностей и выявления отказов систем

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.2. Порядок определения причин отказов и нахождения аварийного события при анализе состояния системы

- •Г лава 6

- •6.3. Предварительный анализ опасностей

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.4. Метод анализа опасности и работоспособности– аор (Hazard and Operability Study — hazop)

- •Г лава 6

- •Г лава 6 Пример простой технологической карты

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.5. Методы проверочного листа (Check-list) и «Что будет, если ...?» («What — If»)

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.6. Анализ вида и последствий отказа – авпо (Failure Mode and Effects Analysis — fmea)

- •Г лава 6

- •6.7. Анализ вида, последствий и критичности отказа — авпко (Failure Mode, Effects and Critical Analysis — fmeca)

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.8. Дерево отказов – до (Fault Tree Analysis — fta)

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.9. Дерево событий – дс (Event Tree Analysis — еta)

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.10. Дерево решений

- •6.11. Логический анализ

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.12. Контрольные карты процессов

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.13. Распознавание образов

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •6.14. Таблицы состояний и аварийных сочетаний

- •Г лава 6

- •Г лава 6

- •Г лава 7

- •7.1. Причины совершения ошибок

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •7.2. Методология прогнозирования ошибок

- •Г лава 7

- •Г лава 7

- •7.3. Принципы формирования баз об ошибках человека

- •Г лава 7

- •Г лава 8

- •8.1. Причины, задачи и содержание экспертизы

- •Г лава 8

- •8.2. Организация экспертизы

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.3. Подбор экспертов

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.4. Экспертные оценки

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.5. Опрос экспертов

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.6. Оценка согласованности суждений экспертов

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.7. Групповая оценка и выбор предпочтительного решения

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.8. Принятие решения

- •Г лава 8

- •Г лава 8

- •8.9. Работа на завершающем этапе

- •Г лава 8

- •Г лава 9

- •9.1. Стадия проектирования технических систем

- •Г лава 9

- •9.2. Стадия изготовления технических систем

- •9.3. Стадия эксплуатации технических систем

- •Г лава 9

- •9.4. Техническая поддержка и обеспечение

- •Г лава 9

- •9.5. Технические средства обеспечения надежности и безопасности технических систем

- •9.5.1. Средства предупреждения отказов

- •Г лава 9

- •9.5.2. Средства контроля

- •9.5.3. Средства защиты

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •9.6. Организационно-управленческие мероприятия

- •9.6.1. Техническое обслуживание, ремонтные работы и инспектирование

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •9.6.2. Управление изменениями в технологическом процессе

- •9.6.3. Обучение

- •Г лава 9

- •9.7. Диагностика нарушений и аварийных ситуаций в технических системах

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •Г лава 9

- •9.8. Алгоритм обеспечения эксплуатационной надежности технических систем

- •Глава 10 Технические системы безопасности

- •10.1. Назначение и принципы работы защитных систем

- •Глава 10

- •Глава 10

- •10.2. Типовые структуры и принципы функционирования автоматических систем защиты

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •10.3. Автоматическая интеллектуализированная система защиты объекта и управления уровнем безопасности

- •Глава 10

- •Глава 10

- •10.4. Типовые локальные технические системы и средства безопасности

- •Глава 10

- •10.4.1. Системы предотвращения отклонений от допустимых рабочих режимов

- •Глава 10

- •10.4.2. Системы, предотвращающие разрушение деталей и узлов систем безопасности

- •10.4.3. Системы энергоснабжения

- •10.4.4. Системы аварийной сигнализации

- •Глава 10

- •10.4.5. Защитная автоматика

- •10.4.6. Технические средства защиты

- •10.4.7. Способы предотвращения человеческих и организационных ошибок

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 11

- •Глава 11

- •11.1. Классификация промышленных объектов по степени опасности

- •11.2. Оценка опасности промышленного объекта

- •Глава 11

- •11.3. Декларация безопасности опасного промышленного объекта

- •11.4. Требования к размещению промышленного объекта

- •Глава 11

- •11.5. Система лицензирования

- •11.6. Экспертиза промышленной безопасности

- •11.7. Информирование государственных органов и общественности об опасностях и авариях

- •Глава 11

- •11.8. Ответственность производителей или предпринимателей за нарушения законодательства и нанесенный ущерб

- •11.9. Учет и расследование

- •Глава 11

- •11.10. Участие органов местного самоуправления и общественности в процессах обеспечения промышленной безопасности

- •11.11. Государственный контроль и надзор за промышленной безопасностью

- •Глава 11

- •Глава 11

- •Глава 11

- •Глава 11

- •11.12. Разработка планов по ликвидации аварий

- •11.13. Экономические механизмы регулирования промышленной безопасности

- •Глава 11

- •11.14. Российское законодательство в области промышленной безопасности

- •Глава 11

- •Глава 11

- •Глава 11

- •Глава 12

- •12.1. Понятие ущерба и вреда. Структура вреда

- •Глава 12

- •12.2. Экономический и экологический вред

- •Глава 12

- •Глава 12

- •12.3. Принципы оценки экономического ущерба

- •Глава 12

- •Глава 12

- •Глава 12

- •Глава 12

- •Б иблиографический список

- •Б иблиографический список

- •Б иблиографический список

- •Б иблиографический список

- •Б иблиографический список

- •432980 Г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

- •Isbn 5-89644-078-2

Г лава 4

безотказной работы, частота отказов, средняя наработка до первого отказа, интенсивность отказов. Такая необходимость возникает:

когда имеет смысл оценивать надежность восстанавливаемой системы до первого отказа;

в случае, когда применяется резервирование с восстановлением отказавших резервных устройств в процессе работы системы, причем отказ всей резервированной системы не допускается.

4.3. Теоретические законы распределения отказов

Отказы в системах возникают под воздействием разнообразных факторов. Поскольку каждый фактор в свою очередь зависит от многих причин, то отказы элементов, входящих в состав системы, относятся, как правило, к случайным событиям, а время работы до возникновения отказов — к случайным величинам. В инженерной практике возможны и не случайные (детерминированные) отказы (отказы, возникновение которых происходит в определенный момент времени, т.е. в момент возникновения причины, так как существует однозначная и определенная связь между причиной отказа и моментом его возникновения). Например, если в цепи аппаратов ошибочно поставлен элемент, не способный работать при пиковой нагрузке, то всякий раз когда возникает эта нагрузка, он обязательно перейдет в отказовое состояние. Такие отказы выявляются и устраняются в процессе проверки технической документации и испытаний.

При анализе надежности объектом исследования являются случайные события и величины. В качестве теоретических распределений наработки до отказа могут быть использованы любые применяемые в теории вероятностей непрерывные распределения. В принципе можно взять любую кривую, площадь под которой равна единице, и использовать ее в качестве кривой распределения случайной величины. Поэтому, прежде чем приступить к инженерным методам расчета надежности и испытаний на надежность, следует рассмотреть закономерности, которым они подчиняются.

4.3.1. Случайное событие

Случайное событие — событие (факт, явление), которое в результате опыта может произойти или не произойти. Случайные события (отказы, восстановления, заявки на обслуживание и др.) образуют случайные потоки и случайные процессы. Поток событий — последовательность событий, происходящих одно за другим в какие-то отрезки времени. Например, отказы восстанавливаемого устройства образуют поток событий (поток отказов). Под действием потока отказов и потока восстановлений техническое устройство может находиться в различных состояниях (полного отказа, частичного отказа, работоспособное). Переход изделия из одного состояния в другое представляет собой случайный процесс.

140

Г ЛАВА 4

4.3.2. Случайная величина

Случайная величина — величина, которая в результате опыта может принимать то или иное значение, причем неизвестно заранее какое именно. Случайная величина может быть дискретной (число отказов за время t, число отказавших элементов при наработке заданного объема и т. д.), либо непрерывной (время наработки элемента до отказа, время восстановления работоспособности).

Закон распределения случайной величины — соотношение, устанавливающее связь между значениями случайной величины и их вероятностями. Он может быть представлен формулой, таблицей, многоугольником распределений.

Для характеристики случайной величины (непрерывной и дискретной) используется вероятность того, что случайная величина X меньше некоторой текущей переменой х.

Функция распределения случайной величины X (интегральный закон распределения) — функция вида F(x) = р (X < х).

Плотность распределения непрерывной случайной величины X (дифференциальный закон распределения) — производная от функции распределения:

, со X

г( ) " E( ) f( W 1 f( W E V)

// J J / x)uoc - ^ (Л . (4.3.1)

–со

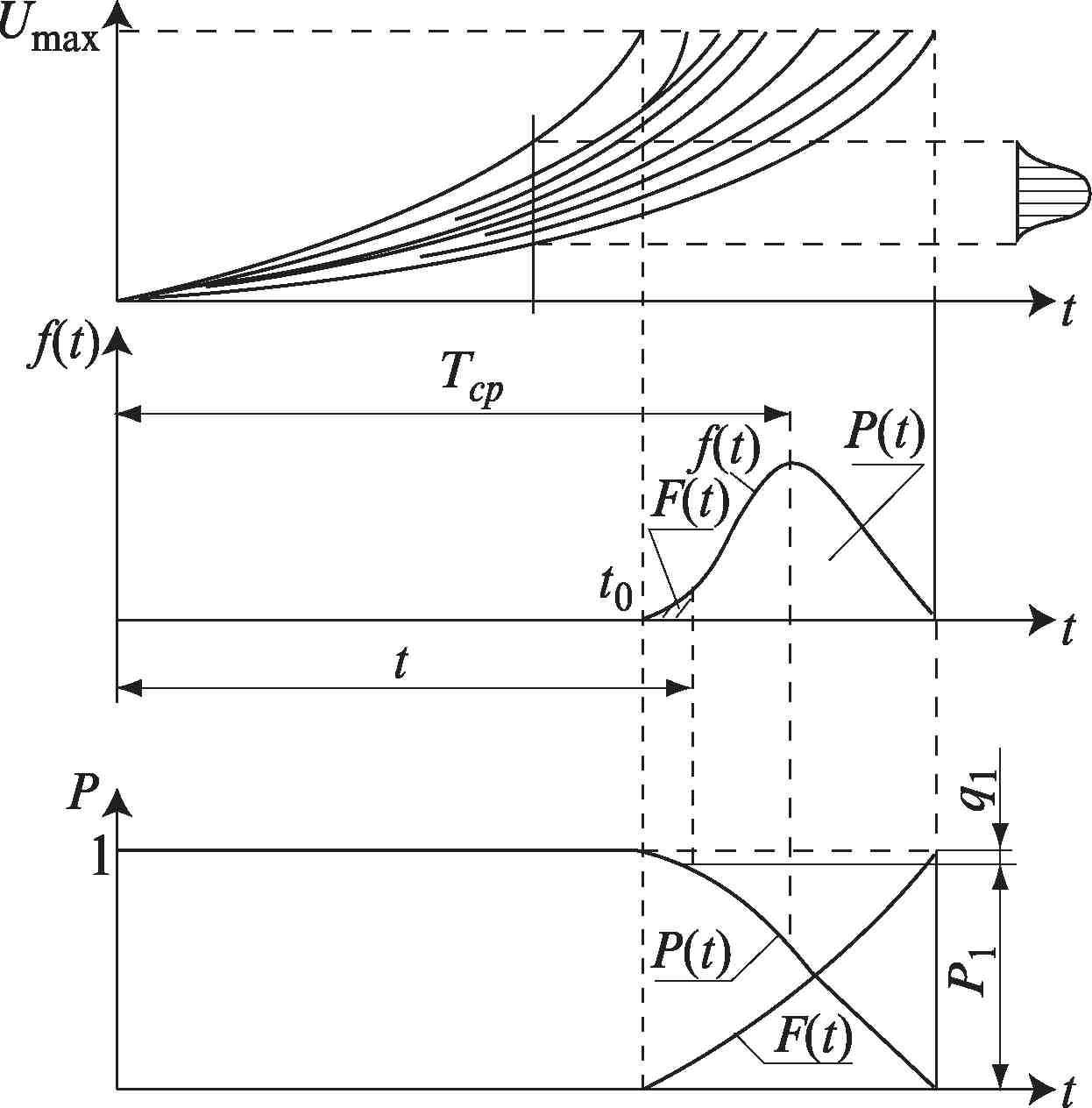

В теории надежности за случайную величину обычно принимают время работы изделия (время до возникновения отказа). В этом случае функция плотности распределения f(j) будет служить полной характеристикой рассеивания сроков службы элементов (рис. 4.3.1). Вид этой функции зависит от закономерностей процесса потери элементом работоспособности.

Кривая распределения f(t) — частота отказов — дает возможность подсчитать средний срок службы элемента Тср (математическое ожидание Л/[7]), рассеивание (дисперсию D) этих сроков службы относительно центра группирования и другие числовые параметры случайной величины Т.

Если взять некоторый период времени работы элемента t, то площадь F(t) кривой распределения f(j) будет характеризовать вероятность отказа (выхода из строя) элемента за этот период времени (рис. 4.3.1, б). Поэтому левая ветвь кривой распределения f(j), относящаяся к области малой вероятности отказов, используется обычно для характеристики безотказности работы изделия, а вся кривая f(j) и ее параметры необходимы для оценки его долговечности.

Ординаты интегральной функции распределения F(t) (рис. 4.3.1, в) характеризуют вероятность отказа детали до данного момента времени:

t

F(t) = \f(t)dt.

0

141

Г ЛАВА 4

Р(и) а)

а)

б)

в)

в

Рис. 4.3.1. Кривые распределения случайной величины при износовых

(постепенных) отказах: а — реализация функции износа j(U); б — плотность распределения сроков службы f(t); — интегральная функция распределения F(t) и вероятность безотказной работы P(t)

Во многих случаях нет необходимости пользоваться функциями F(t) или f(t), достаточно знать числовые характеристики этих кривых.

Основной характеристикой положения кривой f(t) является математическое ожидание М[t], которое в нашем случае является средним сроком службы Тср (наработкой на отказ):

cp

\tf(t)dt.

0

Основной характеристикой рассеивания случайной величины является дисперсия D или среднее квадратическое отклонение а = 4D:

D(t) = \( Tcp – t)2 f(t)dt.

0

Чем больше значение D (или соответственно а), тем больше рассеивание сроков службы относительно их среднего значения М[t].

Для оценки надежности работы элемента, принимая за основную случайную величину время до возникновения отказа, можно определить и вероятность безотказной работы P(t) в пределах заданного периода t. Для этого воспользуемся значением интегральной функции:

142

Г ЛАВА 4

i

F(t) = \f(t)dt.

0

Вероятность безотказной работы P(t) относится к событию, противоположному появлению отказа F(t). Поэтому F(t) + P(t) = 1 или P(t) = 1 – F(t). Следовательно, P(t) определяется (4.2.5).

В этом случае:

функция распределения отказа F(t) = P(t < tçàä) = Q(t);

плотность распределения f(t) = dQ(t) / dt;

вероятность безотказности изделия за время t: P(t) = 1 – Q(t). Интенсивность отказов (условная плотность вероятности отказов) —

отношение f(t) к P(t), см. (4.2.7):

λ(t) = f (t) / P(t).

Типичная функция интенсивности отказов изображена на рис. 4.3.2.

№

A = const

Участок убывающей интенсивности отказов (t0 – t1) иногда называют периодом приработки или периодом ранних отказов. Появление отказов в этом периоде обычно вызывается конструктивными или производственными дефектами.

t0 tx t2

Рис. 4.3.2. Типичная функция интенсивности отказов

Участок постоянной интенсивности отказов (t1 – t2) называют периодом нормальной эксплуатации. Этот период начинается сразу же после периода приработки и заканчивается непосредственно перед периодом износовых отказов.

Период износовых отказов начинается тогда, когда элемент (устройство) выработал свой ресурс, вследствие чего число отказов в этом периоде начинает возрастать.

Отказы, появляющиеся в периоде нормальной эксплуатации, называют внезапными, так как они появляются в случайные моменты времени, или, другими словами, непредсказуемо.