- •Конспект лекций

- •1. Теория множеств.

- •1.1. Множества

- •1.1.1. Свойства подмножеств.

- •1.1.2 Операции над множествами.

- •1.1.3 Алгебра теории множеств.

- •1.1.4 Решение уравнений алгебры множеств.

- •1.2. Кортеж.

- •1.2.1 Проекция множества.

- •1.2.2 График и свойства графика

- •1 .2.3. Свойства графиков.

- •1.3. Соответствия и отношения

- •1.3.1. Прямое (декартовое) произведение множество.

- •1.3.2. Соответствия.

- •1.3.2.1. Свойства соответствий.

- •1.3.3. Отношения.

- •1 .3.3.1. Операции над отношениями.

- •1.3.3.2 Основные свойства отношений.

- •1.4. Решетки.

- •1.4.1 Диаграммы Хассе.

- •1.4.2 Алгебраическое представление решеток.

- •2. Математическая логика

- •2.1. Высказывания

- •2.1.1. Высказывания и операции над высказываниями.

- •2.1.2. Операции над высказываниями.

- •2.2. Формулы математической логики.

- •2.2.1. Формулы равносильности.

- •2.3. Представление произвольной функции алгебры логики в виде формулы алгебры логики

- •2.4. Различные формы представления высказываний

- •2.5. Выполнимость формулы алгебры логики

- •Выполнимые.

- •2.6. Применение математической логики.

- •2.7. Минимизация сложных высказываний.

- •2.7.1. Метод Квайна.

- •2.7.2. Метод минимизирующих карт.

- •2.7.3. Метод минимизации с помощью карт Вейча.

- •2.8. Булевые функции и их свойства.

- •2.8.1. Функциональная полнота. Теорема Поста.

- •2.9. Логика предикат.

- •2.9.1. Логические операции над предикатами.

- •2.9.2. Квантовые операции.

- •2.9.3. Равносильные формулы логики предикатов.

- •2.9.4. Предваренная нормальная форма предиката

- •3. Теория графов

- •3.1. Основные понятия теории графов.

- •Перечислением:

- •Множеством образов:

- •Матрицей инцидентности

- •Матрицей смежности

- •3.2. Эйлеров граф.

- •3.3. Ядро графа.

- •3.3.1. Множество внутренней устойчивости графа

- •3.3.1.1. Алгоритм Магу для определения множества внутренней устойчивости графа

- •3.3.2. Множество внешней устойчивости графа

- •3.3.2.1. Алгоритм Магу для определения множества внешней устойчивости.

- •3.4. Множество путей в графе

- •3.5. Минимальный путь в графе.

- •3.5.1. Алгоритм фронта волны.

- •3.6. Ярусно-параллельная форма графов

- •3.6.1. Алгоритм приведения графа к ярусно-параллельной форме.

- •3.7. Деревья и леса

- •3.7.1. Алгоритм получения дерева из графа

- •4. Теория алгоритмов

- •4.1. Рекурсивная функция

- •4.2. Машина Тьюринга

- •4.2.1. Работа машины Тьюринга

- •4.3. Нормальные алгоритмы Маркова

- •4.3.1. Работа нормального алгоритма Маркова

- •5. Теория автоматов

- •5.1. Законы функционирования автоматов.

- •5.2. Задание автоматов

- •5.3. Минимизация автоматов

- •5.3.1. Алгоритм минимизации автомата Мили

- •5.3.2. Особенности минимизации автомата Мура.

- •5.3.3. Минимизация частичных автоматов.

- •5.4. Переход от автомата Мили к автомату Мура

- •5.5. Переход от автомата Мура к автомату Мили

- •6. Комбинаторика

- •6.1. Основные понятия.

- •6.2. Перестановки.

- •6.3. Размещения.

- •6.4. Сочетания.

- •6.5. Треугольник Паскаля.

- •6.6. Биномиальная формула (бином Ньютона).

- •7. Нечеткие множества

- •7.1. Введение

- •7.2. Основные определения.

- •7.3. Операции над нечеткими множествами.

- •7.3. Наглядное представление операций над нечеткими множествами.

- •7.4. Свойства основных операций над нечеткими множествами.

- •7.5. Алгебраические операции над нечеткими множествами.

- •8. Нечеткая логика.

- •8.1. Лингвистические переменные

- •8.2. Нечеткая истинность

- •8.3. Нечеткие логические операции

- •9. Литература

7.5. Алгебраические операции над нечеткими множествами.

Алгебраическим

произведением

![]() нечетких

множеств

и

называется нечеткое множество, функция

принадлежности которого определяется

следующим образом:

нечетких

множеств

и

называется нечеткое множество, функция

принадлежности которого определяется

следующим образом:

![]() (7.19)

(7.19)

Алгебраической

суммой![]() нечетких

множеств

и

называется нечеткое множество, функция

принадлежности которого определяется

следующим образом:

нечетких

множеств

и

называется нечеткое множество, функция

принадлежности которого определяется

следующим образом:

![]() (7.20)

(7.20)

Для

операций

![]() выполняются свойства:

выполняются свойства:

Коммутативный закон

![]() (7.21)

(7.21)

Ассоциативный закон

![]() (7.22)

(7.22)

Закон де Моргана

![]() (7.23)

(7.23)

Операции с пустым множеством:

![]() , (7.24)

, (7.24)

Операции с универсумом:

![]() (7.25)

(7.25)

Не выполняются следующие свойства:

Дистрибутивный закон

![]() (7.26)

(7.26)

Закон идемпотентности

![]() (7.27)

(7.27)

Закон исключенного третьего

![]() (7.28)

(7.28)

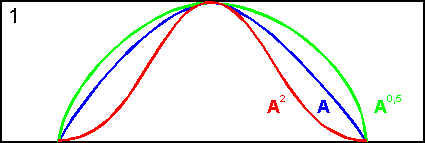

На

основе операции алгебраического

произведения определяется операция

возведения

в степень

нечеткого

множества

,

где

- положительное число. Нечеткое множество

![]() определяется функцией принадлежности:

определяется функцией принадлежности:

![]() (7.29)

(7.29)

Частным

случаем возведения в степень являются

операции концентрирования

![]() и

растяжения

и

растяжения![]() ,

которые используются при работе с

лингвистическими неопределенностями.

Наглядное представление этих операций

представлено на рис 7.9.

,

которые используются при работе с

лингвистическими неопределенностями.

Наглядное представление этих операций

представлено на рис 7.9.

Рис. 7. 9.

Умножением

на число

,

где

- положительное число такое, что

![]() ,

называется нечеткое множество

,

называется нечеткое множество

![]() с функцией принадлежности:

с функцией принадлежности:

![]() (7.30)

(7.30)

Пусть

даны нечеткие множества универсального

множества

![]() и неотрицательные числа

и неотрицательные числа

![]() ,

сумма которых равна 1. Выпуклой

комбинацией нечетких множеств

,

сумма которых равна 1. Выпуклой

комбинацией нечетких множеств

![]() называется нечеткое множество с функцией

принадлежности :

называется нечеткое множество с функцией

принадлежности :

![]() (7.31)

(7.31)

Декартовым

произведением нечетких множеств

![]() ,

каждое из которых является подмножеством

соответствующего универсального

множества

,

каждое из которых является подмножеством

соответствующего универсального

множества

![]() ,

называется нечеткое множество, являющееся

подмножеством универсального множества

,

называется нечеткое множество, являющееся

подмножеством универсального множества

![]() ,

с функцией принадлежности:

,

с функцией принадлежности:

![]() (7.32)

(7.32)

Оператор увеличения нечеткости используется для преобразования четких множеств в нечеткие и для увеличения нечеткости нечеткого множества.

Пусть

- нечеткое множество,

- универсальное множество и для всех

![]() определены нечеткие множества

определены нечеткие множества

![]() .

Совокупность всех

называется

ядром

оператора увеличения нечеткости Ф.

Результатом действия оператора Ф

на нечеткое множество A является нечеткое

множество вида:

.

Совокупность всех

называется

ядром

оператора увеличения нечеткости Ф.

Результатом действия оператора Ф

на нечеткое множество A является нечеткое

множество вида:

![]() , (7.33)

, (7.33)

где

![]() - произведение числа на нечеткое

множество.

- произведение числа на нечеткое

множество.

Пример

Тогда

8. Нечеткая логика.

Нечеткая логика это обобщение традиционной логики на случай, когда истинность рассматривается как лингвистическая переменная, принимающая значения типа: "очень истинно", "более-менее истинно", "не очень ложно" и т.п. Указанные лингвистические значения представляются нечеткими множествами.

8.1. Лингвистические переменные

Лингвистической переменной называется переменная, принимающая значения из множества слов или словосочетаний некоторого естественного или искусственного языка.

Терм-множеством называется множество допустимых значений лингвистической переменной.

Задание значения переменной словами, без использования чисел, для человека более естественно. Ежедневно мы принимаем решения на основе лингвистической информации типа: "очень высокая температура"; "длительная поездка"; "быстрый ответ"; "красивый букет"; "гармоничный вкус" и т.п. Психологи установили, что в человеческом мозге почти вся числовая информация вербально перекодируется и хранится в виде лингвистических термов. Понятие лингвистической переменной играет важную роль в нечетком логическом выводе и в принятии решений на основе приближенных рассуждений. Формально, лингвистическая переменная определяется следующим образом.

Лингвистическая

переменная задается пятеркой

![]() ,

где

- имя логической переменной;

- терм-множество, каждый элемент которого

(терм) представляется как нечеткое

множество на универсальном множестве

;

,

где

- имя логической переменной;

- терм-множество, каждый элемент которого

(терм) представляется как нечеткое

множество на универсальном множестве

;

![]() -

синтаксические правила, часто в виде

грамматики, порождающие название термов;

- семантические правила, задающие функции

принадлежности нечетких термов,

порожденных синтаксическими правилами

.

-

синтаксические правила, часто в виде

грамматики, порождающие название термов;

- семантические правила, задающие функции

принадлежности нечетких термов,

порожденных синтаксическими правилами

.

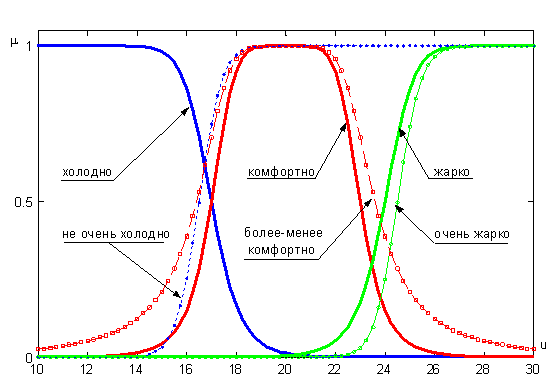

Пример

Рассмотрим лингвистическую переменную с именем - температура в комнате".

Тогда

универсальное множество

![]() .

Терм-множество

можно определить как

={"холодно",

"комфортно", "жарко"} с следующими

функциями принадлежности:

.

Терм-множество

можно определить как

={"холодно",

"комфортно", "жарко"} с следующими

функциями принадлежности:

Множество синтаксических правил , порождающее новые термы с использованием квантификаторов {"не", "очень" и "более-менее"};

Семантические правила заданы в виде таблицы расчета функций принадлежности

-

Квантификатор

Функция принадлежности

не t

очень t

более-менее t

Графики функций принадлежности термов "холодно", "не очень холодно", "комфортно", "более-менее комфортно", "жарко" и "очень жарко" лингвистической переменной "температура в комнате" показаны на рис. 8.1.

Рис. 8.1- Лингвистическая переменная "температура в комнате"