- •Конспект лекций

- •1. Теория множеств.

- •1.1. Множества

- •1.1.1. Свойства подмножеств.

- •1.1.2 Операции над множествами.

- •1.1.3 Алгебра теории множеств.

- •1.1.4 Решение уравнений алгебры множеств.

- •1.2. Кортеж.

- •1.2.1 Проекция множества.

- •1.2.2 График и свойства графика

- •1 .2.3. Свойства графиков.

- •1.3. Соответствия и отношения

- •1.3.1. Прямое (декартовое) произведение множество.

- •1.3.2. Соответствия.

- •1.3.2.1. Свойства соответствий.

- •1.3.3. Отношения.

- •1 .3.3.1. Операции над отношениями.

- •1.3.3.2 Основные свойства отношений.

- •1.4. Решетки.

- •1.4.1 Диаграммы Хассе.

- •1.4.2 Алгебраическое представление решеток.

- •2. Математическая логика

- •2.1. Высказывания

- •2.1.1. Высказывания и операции над высказываниями.

- •2.1.2. Операции над высказываниями.

- •2.2. Формулы математической логики.

- •2.2.1. Формулы равносильности.

- •2.3. Представление произвольной функции алгебры логики в виде формулы алгебры логики

- •2.4. Различные формы представления высказываний

- •2.5. Выполнимость формулы алгебры логики

- •Выполнимые.

- •2.6. Применение математической логики.

- •2.7. Минимизация сложных высказываний.

- •2.7.1. Метод Квайна.

- •2.7.2. Метод минимизирующих карт.

- •2.7.3. Метод минимизации с помощью карт Вейча.

- •2.8. Булевые функции и их свойства.

- •2.8.1. Функциональная полнота. Теорема Поста.

- •2.9. Логика предикат.

- •2.9.1. Логические операции над предикатами.

- •2.9.2. Квантовые операции.

- •2.9.3. Равносильные формулы логики предикатов.

- •2.9.4. Предваренная нормальная форма предиката

- •3. Теория графов

- •3.1. Основные понятия теории графов.

- •Перечислением:

- •Множеством образов:

- •Матрицей инцидентности

- •Матрицей смежности

- •3.2. Эйлеров граф.

- •3.3. Ядро графа.

- •3.3.1. Множество внутренней устойчивости графа

- •3.3.1.1. Алгоритм Магу для определения множества внутренней устойчивости графа

- •3.3.2. Множество внешней устойчивости графа

- •3.3.2.1. Алгоритм Магу для определения множества внешней устойчивости.

- •3.4. Множество путей в графе

- •3.5. Минимальный путь в графе.

- •3.5.1. Алгоритм фронта волны.

- •3.6. Ярусно-параллельная форма графов

- •3.6.1. Алгоритм приведения графа к ярусно-параллельной форме.

- •3.7. Деревья и леса

- •3.7.1. Алгоритм получения дерева из графа

- •4. Теория алгоритмов

- •4.1. Рекурсивная функция

- •4.2. Машина Тьюринга

- •4.2.1. Работа машины Тьюринга

- •4.3. Нормальные алгоритмы Маркова

- •4.3.1. Работа нормального алгоритма Маркова

- •5. Теория автоматов

- •5.1. Законы функционирования автоматов.

- •5.2. Задание автоматов

- •5.3. Минимизация автоматов

- •5.3.1. Алгоритм минимизации автомата Мили

- •5.3.2. Особенности минимизации автомата Мура.

- •5.3.3. Минимизация частичных автоматов.

- •5.4. Переход от автомата Мили к автомату Мура

- •5.5. Переход от автомата Мура к автомату Мили

- •6. Комбинаторика

- •6.1. Основные понятия.

- •6.2. Перестановки.

- •6.3. Размещения.

- •6.4. Сочетания.

- •6.5. Треугольник Паскаля.

- •6.6. Биномиальная формула (бином Ньютона).

- •7. Нечеткие множества

- •7.1. Введение

- •7.2. Основные определения.

- •7.3. Операции над нечеткими множествами.

- •7.3. Наглядное представление операций над нечеткими множествами.

- •7.4. Свойства основных операций над нечеткими множествами.

- •7.5. Алгебраические операции над нечеткими множествами.

- •8. Нечеткая логика.

- •8.1. Лингвистические переменные

- •8.2. Нечеткая истинность

- •8.3. Нечеткие логические операции

- •9. Литература

6.6. Биномиальная формула (бином Ньютона).

Часто при решении комбинаторных задач используется биномиальная теорема (бином Ньютона).

Биномиальная теорема.

![]() (6.14)

(6.14)

Доказательство.

Перемножим

последовательно (a+b)

n раз. Получим

сумму 2n

слагаемых вида d1d2...dn,

где di (i=1,…,n)

равно либо a,

либо b.

Разобьем все слагаемые на n+1

группу B0,B1,…,Bn,

относя к группе Bk

все те произведения, в которых b

встречается множителем k

раз, а a

— n–k

раз. Число элементов в Bk

очевидно равно

![]() (таким числом способов среди n

произведений d1d2...dn

можно выбрать k

сомножителей, равных b),

а каждый элемент в Bk

равен

(таким числом способов среди n

произведений d1d2...dn

можно выбрать k

сомножителей, равных b),

а каждый элемент в Bk

равен

![]() .

Отсюда и получаем формулу (6.14).

.

Отсюда и получаем формулу (6.14).

Пример.

Используя

биномиальную теорему, получить формулу

для расчета

![]() и

и

![]()

Решение.

![]()

![]()

7. Нечеткие множества

7.1. Введение

Пожалуй, наиболее поразительным свойством человеческого интеллекта является способность принимать правильные решения в обстановке неполной и нечеткой информации. Построение моделей приближенных рассуждений человека и использование их в компьютерных системах будущих поколений представляет сегодня одну из важнейших проблем науки.

Значительное продвижение в этом направлении сделано 30 лет тому назад профессором Калифорнийского университета (Беркли) Лотфи А. Заде (Lotfi A. Zadeh). Его работа "Fuzzy Sets", появившаяся в 1965 году в журнале Information and Control, № 8, заложила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и явилась начальным толчком к развитию новой математической теории.

Что же предложил Заде? Во-первых, он расширил классическое канторовское понятие множества, допустив, что характеристическая функция (функция принадлежности элемента множеству) может принимать любые значения в интервале (0;1), а не только значения 0 либо 1. Такие множества были названы им нечеткими (fuzzy). Л.Заде определил также ряд операций над нечеткими множествами и предложил обобщение известных методов логического вывода modus ponens и modus tollens.

Введя затем понятие лингвистической переменной и допустив, что в качестве ее значений (термов) выступают нечеткие множества, Л.Заде создал аппарат для описания процессов интеллектуальной деятельности, включая нечеткость и неопределенность выражений.

Дальнейшие работы профессора Л.Заде и его последователей заложили прочный фундамент новой теории и создали предпосылки для внедрения методов нечеткого управления в инженерную практику.

7.2. Основные определения.

Подход к формализации понятия нечеткого множества состоит в обобщении понятия принадлежности. В обычной теории множеств существует несколько способов задания множества. Одним из них является задание с помощью характеристической функции, определяемой следующим образом.

Пусть

![]() —

так называемое универсальное множество,

из элементов которого образованы все

остальные множества, рассматриваемые

в данном классе задач, например множество

всех целых чисел, множество всех гладких

функций и т.д.

—

так называемое универсальное множество,

из элементов которого образованы все

остальные множества, рассматриваемые

в данном классе задач, например множество

всех целых чисел, множество всех гладких

функций и т.д.

Характеристической

функцией множества

![]() называется

функция, значения которой указывают,

является ли

элементом

множества

:

называется

функция, значения которой указывают,

является ли

элементом

множества

:

![]() (7.1)

(7.1)

![]() (7.2)

(7.2)

Особенностью этой функции является бинарный характер ее значений.

С

точки зрения характеристической функции,

нечеткие множества есть естественное

обобщение обычных множеств, когда мы

отказываемся от бинарного характера

этой функции и предполагаем, что она

может принимать любые значения на

отрезке

![]() .

.

В

теории нечетких множеств характеристическая

функция называется функцией

принадлежности,

а ее значение

![]() —

степенью принадлежности элемента

нечеткому

множеству

—

степенью принадлежности элемента

нечеткому

множеству

![]() .

.

Нечетким множеством называется совокупность пар

![]() (7.3)

(7.3)

Пример.

Пусть

универсум

![]() ,

а множество

задано

,

а множество

задано

![]()

Тогда,

очевидно, что элемент

![]() не

принадлежит множеству

,

элемент

не

принадлежит множеству

,

элемент

![]() принадлежит

ему в малой степени, элемент

принадлежит

ему в малой степени, элемент

![]() более

или менее принадлежит, элемент

более

или менее принадлежит, элемент

![]() принадлежит

в значительной степени,

принадлежит

в значительной степени,

![]() является

элементом множества

.

является

элементом множества

.

Пример.

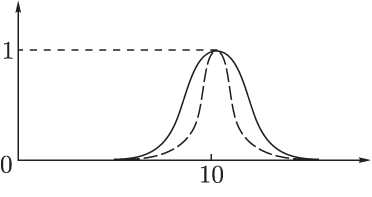

Пусть универсум есть множество действительных чисел. Нечеткое множество , обозначающее множество чисел, близких к 10, можно задать следующей функцией принадлежности:

![]()

Рис. 7.1.

Показатель

степени

![]() выбирается

в зависимости от степени близости к 10.

Так для описания множества чисел, очень

близких к 10, можно положить

выбирается

в зависимости от степени близости к 10.

Так для описания множества чисел, очень

близких к 10, можно положить

![]() ;

для множества чисел, не очень далеких

от 10,

;

для множества чисел, не очень далеких

от 10,

![]() .

.

Для описания множеств, представляющих собой некоторые понятия или качества, вводится понятие лингвистической переменной. Лингвистическая переменная - это переменная, значениями которой являются не числа, а слова или предложения естественного (или формального) языка.

Пример

Лингвистическая переменная "возраст" может принимать следующие значения: "очень молодой", "молодой", "среднего возраста", "старый", "очень старый" и др. Ясно, что переменная "возраст" будет обычной переменной, если ее значения — точные числа; лингвистической она становится, будучи использованной в нечетких рассуждениях человека.

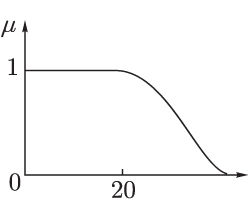

Каждому значению лингвистической переменной соответствует определенное нечеткое множество со своей функцией принадлежности. Так, лингвистическому значению "молодой" может соответствовать функция принадлежности, изображенная на рис. 7.2.

Рис.

7.2.

Рис.

7.2.