- •Часть I. Общие дифференциально-психологические аспекты профессиональной деятельности 10

- •Глава 1. Дифференциально-психологические аспекты выбора профессиональной деятельности 10

- •Глава 2. Дифференциально-психофизиологические аспекты профессионального отбора 21

- •Глава 3. Дифференциально-психофизиологический подход к изучению профессиональной деятельности 34

- •Глава 4. Гендерные аспекты профессиональной деятельности 66

- •Глава 12. Профессии типа «человек — техника» 174

- •Предисловие

- •Часть I. Общие дифференциально-психологические аспекты профессиональной деятельности

- •Глава 1. Дифференциально-психологические аспекты выбора профессиональной деятельности

- •1.1. Склонности к тому или иному виду деятельности и выбор профессии

- •1.2. Теория профессионального выбора Дж. Холланда

- •1.3. Экстраверсия — интроверсия и выбор вида профессиональной деятельности

- •1.4. Личностные особенности по р. Кеттеллу и выбор профессии

- •1.5. Особенности эмоциональной сферы и выбор профессиональной деятельности

- •1.6. Преобладание первой или второй сигнальной истемы по и. П. Павлову и склонность к тому или иному виду занятий

- •Глава 2. Дифференциально-психофизиологические аспекты профессионального отбора

- •2.1. Необходимость профессионального отбора в разные профессии

- •2.2. Профессионально важные качества и способности

- •Глава 3. Дифференциально-психофизиологический подход к изучению профессиональной деятельности

- •3.1. Эффективность выполнения различных видов деятельности и типологические особенности

- •3.2. Эффективность групповой деятельности и типологические особенности

- •3.3. Стимулирование профессиональной деятельности лиц с различными типологическими особенностями

- •3.4. Дифференциально-психофизиологические аспекты профессионального обучения и тренировки

- •3.5. Профессиональная адаптация лиц с различными типологическими особенностями

- •3.6. Индивидные и личностные особенности, удовлетворенность трудом и текучесть рабочих кадров

- •3.7. Стили профессиональной деятельности и типологические особенности

- •3.8. Методология изучения связи эффективности деятельности с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы и темперамента

- •3.8.1. Неправомерность разделения типологических особенностей проявления свойств нервной системы на «хорошие» и «плохие»

- •3.8.2. Адекватность понимания связи свойств нервной системы с эффективностью деятельности

- •3.8.3. Необходимость выявления типологических комплексов

- •3.8.4. Необходимость изучения зависимости эффективности деятельности от типологических особенностей не только на успешных, но и на средних по успешности и неуспешных работниках

- •3.8.5. Учет этапа овладения профессиональным мастерством

- •3.8.6. Использование системного подхода при изучении связи типологических особенностей с эффективностью деятельности

- •3.8.7. Принципы прогнозирования эффективности деятельности по типологическим особенностям

- •Глава 4. Гендерные аспекты профессиональной деятельности

- •4.1. Пол и склонности к профессиям

- •4.2. Представленность мужчин и женщин в различных профессиях

- •4.3. Половые особенности адаптации к профессии

- •4.4. Пол и профессиональная карьера

- •4.5. Пол и эффективность групповой деятельности

- •4.6. Пол и организационное поведение

- •4.7. Пол и бизнес

- •4.8. Пол и служба в государственных силовых структурах

- •4.9. Страх женщин перед успехом

- •Глава 5. Индивидуально-типические различия в отношении к работе

- •5.1. Типы людей по поведению и переживанию, связанными с работой

- •5.2. Типы карьерных ориентаций

- •5.3. Различия в требованиях, предъявляемых мужчинами и женщинами к профессиональной деятельности

- •5.4. Различия в удовлетворенности трудом мужчин и женщин

- •Глава 6. Профессиональная деформация личности как дифференциально-психологическая проблема

- •6.1. Что такое профессиональная деформация личности?

- •6.2. Трудоголики

- •6.3. Проявление профессиональной деформации у представителей различных профессий

- •6.4. Причины и механизмы появления профессиональной деформации личности

- •Часть II. Дифференциально-психологические аспекты деятельности руководителей

- •Глава 7. Кто такой успешный руководитель?

- •7.1. Психологические особенности успешных руководителей

- •7.2. Стили руководства

- •7.3. Эффективность различных стилей руководства

- •7.4. Отношение подчиненных к различным стилям руководства

- •7.5. Стили общения как отражение стиля руководства

- •7.6. Стили самопрезентации

- •Глава 8. Может ли женщина быть успешным менеджером и руководителем?

- •8.1. Женщина-менеджер

- •8.2. Как часто женщины бывают руководителями?

- •8.3. Психологические характеристики женщины-руководителя

- •8.4. Эффективность женского руководства

- •8.5. Стили женского руководства

- •Часть III. Психологические особенности различных профессий

- •Глава 9. Дифференциально-психологические особенности личности и деятельности работников профессий типа «человек — человек»

- •9.1. Дифференциально-психологические особенности личности и деятельности педагогов

- •9.2. Психологические особенности медицинских работников

- •9.3. Психологические особенности психологов

- •Глава 10. Дифференциально-психологические особенности работников сферы искусства и телевидения

- •10.1. Психологические особенности музыкантов

- •Несоответствие ожиданий (представление о балете вообще и реальном учебном про-цессе), что нередко ведет к разочарованию, снижению мотивации. Можно выделить2 аспекта «обмана ожиданий»:

- •Между типичными для детей представлениями о балете как «празднике» (почерпну-тыми из просмотра телепередач) и реальной «черновой работой»;

- •Между привычкой детей (особенно младших школьников) руководствоваться в двигательной деятельности «принципом удовольствия» и реальным требованием рабо-тать через «не могу» и «не хочу».

- •10.3. Психологические особенности артистов цирка

- •10.4. Психологические особенности актеров

- •10.5. Психологические особенности телекоммуникаторов (ведущих программ и дикторов)

- •Глава 11. Дифференциально-психологическая характеристика работников интеллектуальных профессий

- •11.1. Психологические профили работников интеллектуальных профессий

- •11.2. Психологические особенности литераторов

- •11.3. Психологические особенности творческих профессий, связанных с текстами

- •11.4. Психологические особенности инженеров

- •11.5. Психологическая характеристика предпринимателей и работников банков

- •11.6. Психологические особенности работников судебно-исполнительских и охранных ведомств

- •11.7. Психологические особенности научных работников

- •11.8. Психологические особенности представителей экстремальных профессий

- •Глава 12. Профессии типа «человек — техника»

- •12.1. Психологическая характеристика операторов

- •12.2. Психологическая характеристика водителей транспорта

- •12.3. Психологическая характеристика слесарей

- •12.4. Психологические особенности работниц легкой промышленности

- •12.5. Психологическая характеристика профессий, связанных с изготовлением изделий из материалов повышенной прочности

- •Заключение

- •Приложение 1. Психологическое тестирование1 Типы психологических тестов

- •Тесты когнитивных способностей

- •Тесты интересов

- •Тесты специальных способностей

- •Психомоторные тесты

- •Личностные тесты

- •Приложение 2. Методики определения профессионально важных качеств (пвк) Исследование представлений субъекта труда о необходимых для выбранной деятельности свойствах личности1

- •Методика

- •I вариант

- •II вариант (Лист Липмана)

- •Обработка и анализ результатов

- •Образец протокола к занятию

- •Методика отбора менеджеров в области финансового управления

- •Аналитические способности

- •Интерперсональные и организаторские умения

- •Мотивация, инициатива и способность организовывать работу

- •Способность к письменной речи

- •Способность к устной коммуникации

- •Приложение 3. Методики изучения склонности к различным видам профессиональной деятельности в связи с индивидуально-типологическими различиями людей Дифференциально-диагностический опросник (ддо)

- •Инструкция

- •Текст опросника

- •Текст опросника (карта интересов2)

- •Обработка результатов

- •Методика Дж. Холланда (1985)

- •Реалистический тип

- •Исследовательский тип

- •Артистический тип

- •Социальный тип

- •Предпринимательский тип

- •Конвенционный тип

- •Опросник профессиональных предпочтений (опп)

- •Опросник профессиональных предпочтений (опп)

- •Бланк ответов «опп»

- •Методика д. Кейерси

- •Опросник д. Кейерси

- •Регистрационный лист к опроснику д. Кейерси

- •Интерпретация результатов

- •8. Isfp — «Художник».

- •Опросник Йовайши для изучения профессиональных предпочтений1

- •Инструкция

- •Опросник

- •Лист для ответов

- •Обработка результатов

- •Методика «Опросник профессиональной готовности»

- •Инструкция

- •Текст опросника

- •Обработка результатов и выводы

- •Методика «Направленность на вид инженерной деятельности»

- •Инструкция

- •Текст опросника

- •Обработка результатов

- •Текст опросника

- •Обработка результатов

- •Методика «Опросник каскадной самооценки хозяйственного руководителя»

- •Проведение эксперимента

- •Текст опросника

- •Обработка результатов

- •Опросник ограничений управленческого потенциала1

- •Текст опросника

- •Бланк для ответов

- •Результат самооценки

- •Индивидуальные управленческие способности

- •Методика «Образ идеального руководителя»1

- •Тест № 1. Я — руководитель коллектива

- •Определение результата опроса по тесту № 1

- •Тест № 2. Личные качества руководителя

- •Бланк для ответов на вопросы теста № 2

- •Опросник карьерных ориентации («Якоря карьеры») (автор методики — э. Шейн)

- •Текст опросника

- •Бланк для ответов

- •Интерпретация

- •Приложение 4. Методики изучения стилей деятельности и руководства Методика «Анализ учителем стиля своей педагогической деятельности»1

- •Инструкция

- •Интерпретация полученных данных

- •Методика «Самооценка стиля управления»1 Инструкция

- •Текст опросника

- •Ключ к расшифровке данных

- •Методика а. Л. Журавлева «Стиль руководства»

- •Характеристики деятельности руководителя

- •Методика «Склонность к определенному стилю руководства»

- •Текст опросника

- •Методика «Оценка уровня демократизации управления по стилевым характеристикам»1

- •Методика «Дипломатичный и авторитарный стили поведения на деловом совещании»1

- •Вопросы-утверждения

- •Методика «Кто вы: администратор или лидер?»1

- •Опросный лист

- •Обработка результатов

- •Методика «Стиль управления»1

- •Утверждения

- •Обработка

- •Интерпретация результатов оценки

- •Список литературы

5.4. Различия в удовлетворенности трудом мужчин и женщин

Э. А. Грин (1989) изучил удовлетворенность трудовой деятельностью молодых рабочих мужского и женского пола; выявлено, что женщины реже, чем мужчины, считают, что их труд правильно оценивается руководством предприятия, и чаще считают, что их труд оценивается неправильно. Женщины в 4 раза чаще, чем мужчины, увольняются после одного года работы по причине несоответствия личных наклонностей и возможностей.

По данным А. Н. Михайлова (1987) и Н. Л. Волошинова (1987), общая удовлетворенность своей работой у женщин — учителей физкультуры выше, чем у мужчин-учителей. Кроме того, у женщин выше удовлетворенность условиями и результатами работы, а также взаимоотношениями с коллегами и учащимися. У спортивных тренеров Г. В. Лозовая (2002) выявила другие зависимости между полом и частными видами удовлетворенности. Содержанием деятельности (возможностью воспитывать и обучать), престижностью профессии, возможностью общения и творчества больше были удовлетворены тренеры-женщины, а результатами деятельности и материальной базой — тренеры-мужчины. Но в целом и у тренеров-женщин удовлетворенность работой выше, чем у тренеров-мужчин.

По данным Н. Л. Волошинова, учителя-мужчины больше, чем учителя-женщины, не удовлетворены местом работы, а также заработной платой. При этом, как показал Н. В. Журин (1991), у учителей-мужчин удовлетворенность местом работы больше всего обусловлена заработной платой, а у женщин — взаимоотношениями с администрацией и с достигаемыми результатами.

А. Н. Михайлов установил также, что соотношения между удовлетворенностью учителей мужчин и женщин зависят от стажа их работы в школе. Среди молодых учителей (стаж до 5 лет включительно) удовлетворенность мужчин выше, у опытных же учителей удовлетворенность выше уже у женщин. Это связано с тем, что почти по всем позициям удовлетворенность учителей-мужчин снижается (особенно по позициям «взаимоотношения с коллегами и администрацией школы»), а учителей-женщин возрастает. Возможно, это объясняется тем, что педагогический коллектив и администрация чаще всего состоят из представителей женского пола.

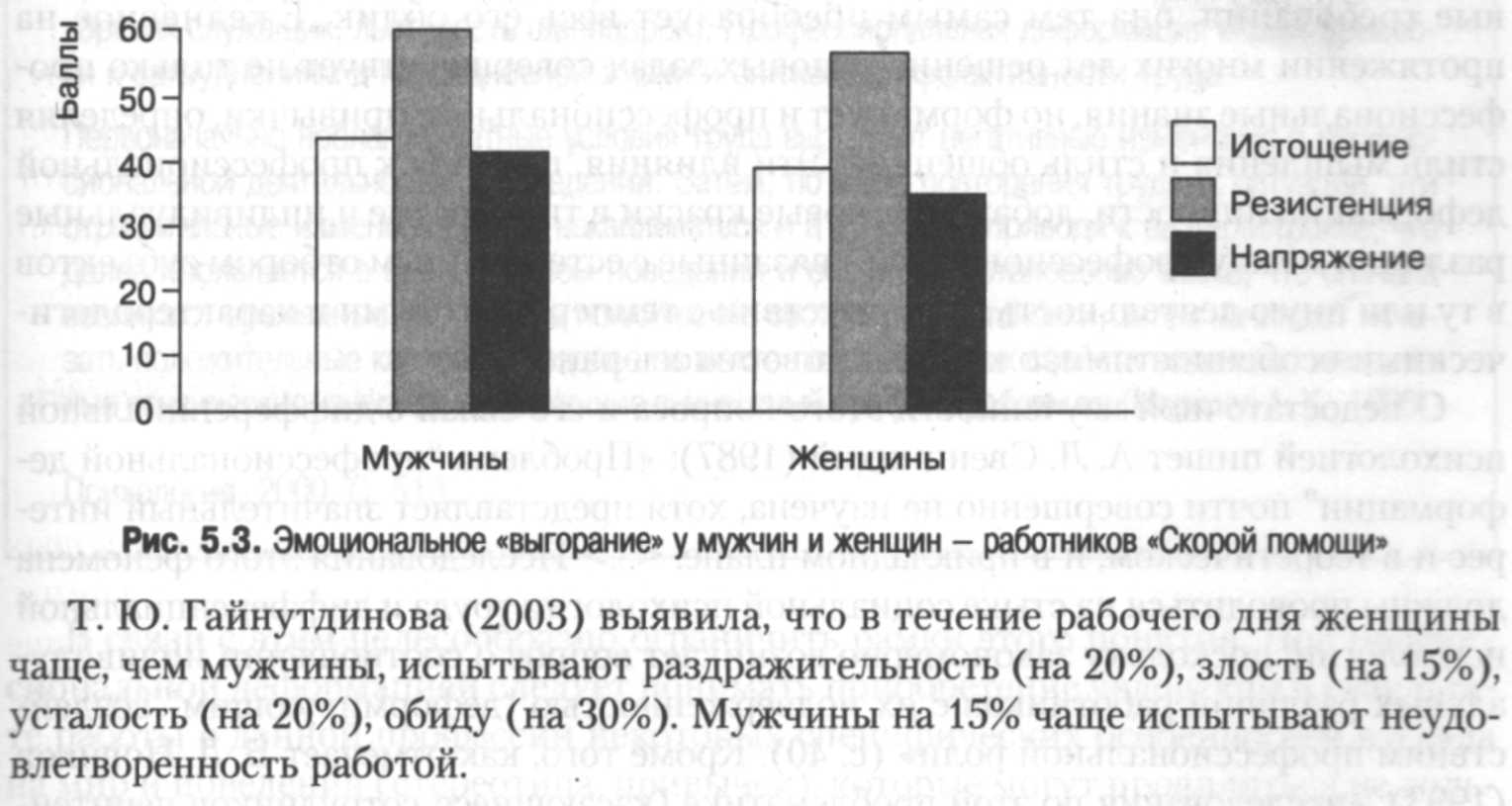

Удовлетворенность профессией и профессиональной деятельностью медицинских работников «Скорой помощи», по данным М. Д. Петраш (2001), несколько выше у мужчин, чем у женщин. У женщин все показатели «выгорания» (истощение, резистенция, напряжение) несколько выше, чем у мужчин (рис. 5.3).

Глава 6. Профессиональная деформация личности как дифференциально-психологическая проблема

6.1. Что такое профессиональная деформация личности?

Одним из специфичных аспектов обсуждаемой в данной книге темы является влияние специфики профессиональной деятельности и профессиональной среды на особенности личности. По словам Р. М. Грановской (1984), «профессиональная роль многогранно влияет на личность, предъявляя к человеку определенные требования, она тем самым преобразует весь его облик. Ежедневное на протяжении многих лет решение типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но формирует и профессиональные привычки, определяя стиль мышления и стиль общения». Эти влияния, приводя к профессиональной деформации личности, добавляют новые краски в типические и индивидуальные различия между профессионалами, связанные с естественным отбором субъектов в ту или иную деятельность в соответствии с темпераментными и характерологическими особенностями, о которых говорилось ранее.

О недостаточной изученности этого вопроса и его связи с дифференциальной психологией пишет А. Л. Свенцицкий (1987): «Проблема "профессиональной деформации" почти совершенно не изучена, хотя представляет значительный интерес и в теоретическом, и в прикладном плане. <...> Исследования этого феномена должны проводиться на стыке социальной психологии труда и дифференциальной психологии, поскольку закономерно возникает вопрос о соотношении индивидуальных различий работников с их подверженностью "деформирующим" воздействиям профессиональной роли» (с. 40). Кроме того, как отмечает Б. Д. Новиков (1993), «исследования по этой проблематике (касающиеся сотрудников пенитенциарных учреждений. — Е. И.) искусственно выпали из поля зрения ученых. Лишь отдельные энтузиасты в разное время продолжали эти исследования, результаты которых были засекречены. Только в последние годы все более остро заговорили об отклоняющемся поведении офицеров МВД, об их <...> деформациях» (с. 10).

Следует отметить, что понятие «профессиональная деформация» отсутствует в психологических словарях, что создает различное понимание этого психологического явления, порой слишком расширительное. Это видно и из следующей цитаты С. П. Бессонова (2004. С. 184): «Известно, что под влиянием деятельности у железнодорожных диспетчеров вырабатывается потребность работать максимально точно, без малейшей ошибки. У телефонисток же в процессе труда вырабатывается потребность в максимальной скорости реакции. Работники ГАИ научаются лучше распознавать скорость движения, ошибки водителей в маневрах. У паспортисток "наметан глаз" на подделку документов. Работники отделов кадров, продавцы очень хорошо распознают особенности личности по внешнему облику». Когда под влиянием профессии формируется новая особенность личности (как у железнодорожных диспетчеров или телефонисток), то это можно расценивать как профессиональную деформацию личности, но когда работники ГАИ или паспортистки формируют умение распознавать (дифференцировать) различные ситуации и объекты, то это можно отнести к развитию профессионально важных качеств, умений, но не к деформации личности. Иначе любое развитие мы будем принимать за деформацию, и тогда использование этого понятия теряет всякий смысл.

Слово «деформация» (от лат. deformatio) означает изменение физических характеристик тела под воздействием внешней среды. Под профессиональной деформацией понимают всякое изменение, вызванное профессией, наступающее в организме и приобретающее стойкий характер (История советской психологии труда, 1983). Деформация распространяется на все стороны физической и психической организации человека, которые изменяются под влиянием профессии. Это влияние носит явно отрицательный характер, что очевидно из примеров, приводимых исследователями (искривление позвоночника и близорукость у конторских служащих, льстивость швейцаров). Профессиональная деформация может привести к затруднениям в повседневной жизни и снижению эффективности труда.

Первоначально неблагоприятные условия труда вызывают негативные изменения в профессиональной деятельности, в поведении. Затем, по мере повторения трудных ситуаций, эти отрицательные изменения могут накапливаться и в личности, приводя к ее перестройке, что далее проявляется в повседневном поведении и общении. Установлено также, что сначала возникают временные негативные психические состояния и установки, затем начинают исчезать положительные качества. Позднее на месте положительных свойств возникают негативные психические качества, изменяющие личностный профиль работника (Маркова А. К., 1996).

Психология, 2000. С. 513.

В связи с этим целесообразно ограничить рамки этого понятия. Под профессиональной деформацией следует понимать приобретение человеком в результате работы в данной профессии некоторых специфических особенностей взгляда на мир и поведения (стереотипа, привычек), которые могут проявляться не только в профессиональной деятельности, но и вне ее.

Характеристиками профессиональной деформации личности являются: быстрота ее развития, глубина деформирования, степень ее устойчивости, степень широты (проявляется только в процессе профессиональной деятельности или еще и вне ее).