- •Операционная система

- •В функции операционной системы входит:

- •Под компьютерной сетью понимают любое множество компьютеров, связанных между собой каналами связи для передачи данных. Назначение компьютерных сетей:

- •Классификация сетей:

- •Адресация в сети Интернет.

- •Доменная система имен.

- •История появления:

- •История языка html

- •Создание:

- •Синтаксис стиля

- •Включенные таблицы стилей

- •Внедренные таблицы стилей

- •Внешние таблицы стилей

- •Глава 28 - "Преступления в сфере компьютерной информации"

- •Меры защиты Законодательный, административный и процедурный уровни

- •Программно-технические меры

- •Анализ защищенности

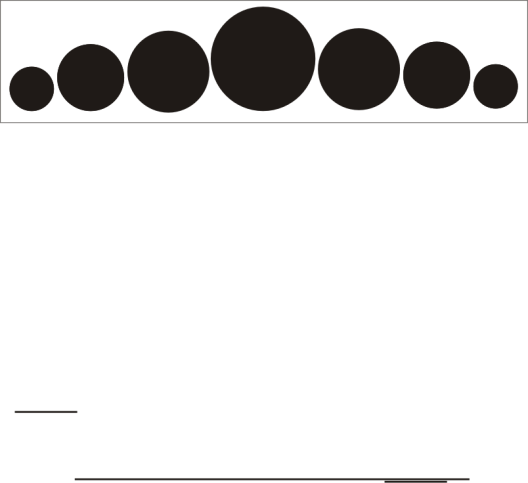

- •Пиксельная модель

- •Увеличение числа Пикселов в растре

- •Уменьшение числа пикселов в растре

- •Рекомендации по повторному растрированию

- •Модель cmyk (индексированная модель)

- •Ахроматические модели

- •Штриховое изображение

- •Монохромное изображение

- •Индексированные цвета и палитры

- •Аппаратно-независимые модели

- •Гистограмма тонов

- •Коррекция тонов по уровням

- •Коррекция тонов по градационной кривой

- •К принципиальным недостаткам сетчатой модели можно отнести следующее:

- •Символы (Symbols) и Экземпляры (Instances)

- •Редактирование символов

- •Использование библиотек

- •Анимация во Flash

- •Создание анимации, краткий обзор

- •Переменные

- •Типы переменных

- •Иерархия монтажных линеек

- •Абсолютные и относительные пути

- •35. Основные определения дизайна

- •Индустриальный дизайн

- •Графический дизайн

- •Компьютерный дизайн

- •Дизайн архитектурной среды

- •Дизайн одежды и аксессуаров

- •36. Основные концепции возникновения и развития дизайна

- •Промышленные выставки XIX в.

- •Уильям Моррис и движение «За связь искусств и ремесел»

- •Петер Беренс и немецкий функционализм начала XX в.

- •Чикагская архитектурная школа

- •37. Основные направления дизайн-проектирования

- •Индустриальный дизайн

- •Дизайн архитектурной среды

- •Дизайн одежды и аксессуары

- •Графический дизайн

- •Компьютерный дизайн

- •3 Директора:

- •Основные педагогические принципы

- •Баухауз в Дессау 1925-1932 гг.

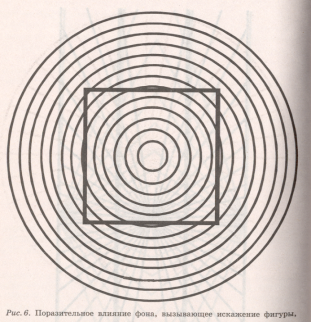

- •Восприятие сочетания «фигура-фон»

- •Неоднозначные фигуры

- •Парадоксальные фигуры

- •Восприятие объемности предметов

- •Восприятие формы

- •Восприятие размеров

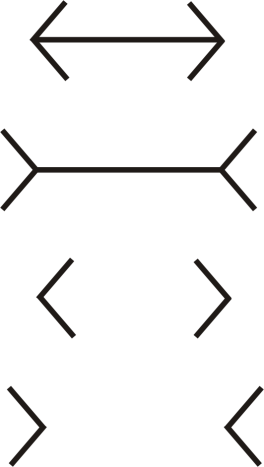

- •Восприятие направления

- •Прямая линейная перспектива

- •Обратная линейная перспектива

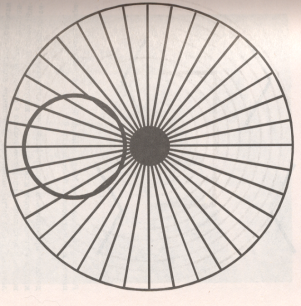

- •Панорамная перспектива

- •Воздушная перспектива

- •Равновесие (Соразмерность)

- •1. Анализ и проектирование

- •2. Написание контента

Баухауз в Дессау 1925-1932 гг.

Переезд из славного своими культурными традициями Веймара в город молодой авиационной и химической промышленности Дессау состоялся весной 1925 года. Здесь Вальтер Гропиус получил возможность спроектировать новую резиденцию Баухауза.

Программа строительства комплекса Баухауза включила возведение главного здания Баухауза и домов с мастерскими преподавателей.

Главное здание представляет собой композицию из двух пересекающих друг друга на различных уровнях Г-образных корпусов с производственными мастерскими, учебными аудиториями, административными помещениями. Учебно-административные корпуса соединяются одноэтажным соединительным крылом с шестиэтажным блоком интерната. В соединительном крыле помещаются зал для собраний, столовая и сцена, все эти помещения могут образовывать единый зал, в который можно пройти из главного вестибюля школы. Проходы и опоры придают всему комплексу легкость, которую еще больше усиливают стеклянные стены.

Со строительством собственного здания школы возникли благоприятные рабочие условия. Возведенное по проекту Вальтера Гропиуса новое здание было 4 декабря 1926 года при участии тысяч гостей - выдающихся политиков, немецких и иностранных архитекторов, художников и ученых-, торжественно открыто.

В Дессау, как позже отмечал сам Гропиус, укрепились Веймарские планы развития Баухауза и прояснилась их социальная значимость. Они нашли во многом свое завершение. Произошло дальнейшее становление педагогической системы и развитие формообразования. Яснее выразилось в учебных курсах обращение к индустриальному производству. Оформился новый образовательный профиль - индустриальное формообразование. Этот период характеризуется также более близким контактом с промышленностью. Деловые связи с промышленностью выражались в том, что новая школа давала промышленности образцы для производства: осветительную арматуру, ковры, ткани и знаменитую мебели из стальных труб.

Среди наиболее известных произведений Баухауза в области архитектуры и дизайна - дом «Ам Хорн» в Веймаре; здание Баухауза, ряд жилых домов, Биржа труда и поселок Тортен в Дессау - классические образцы функционализма в архитектуре; модернистские скульптурные композиции С.Шлеммера и абстрактная живопись В.Кандинского, проектируемая в синтезе с архитектурой интерьера; современная по сей день посуда из металла и керамики Т.Боглера и М.Брандта. Известны во всем мире такие шедевры дизайна, как настольная лампа В.Ва-генфелда, Баухауз-шахматы Ю.Хартвига, выпускаемые до сих пор, и одно из самых престижных в современных интерерах офисов - кресло «Василий» М.Бройера из никелированных стальных труб.

39. Влияние наследия Баухауза на современный дизайн

БАУХАУЗ (нем. Bauhaus - "дом строительства"). Высшая школа строительства и художественного конструирования - художественное учебное заведение и художественное объединение (1919-1933). Основана в 1919 в Веймаре (Германия) давшее искусству ХХ в. много замечательных идей и ряд выдающихся деятелей. Девиз Баухауза: "Новое единство искусства и технологии".

Цель дизайнерской деятельности представители Баухауза видели в преображении форм реального мира и благодаря этому в гуманизации всей практической предметной среды. Они считали, что главная задача дизайнера - проектирование промышленных изделий и их систем с позиций высокой ответственности перед человеком и обществом. По мнению Вальтера Гропиуса, основателя и руководителя Баухауза, дизайнер должен сознавать ответственность перед развитием культуры. Дизайнером, так же как и художником, должно руководить страстное желание освободить духовные ценности от индивидуальной ограниченности, поднять их до уровня объективной значимости. Вот почему наш ведущий принцип, - писал В. Гропиус, - состоял в том, что формообразующая деятельность является не односторонним интеллектуальным или односторонним материальным делом, а неотъемлемой частью жизни, необходимой в каждом цивилизованном обществе.

Согласно замыслу Гропиуса, Б. призван был объединить основные искусства и ремесла в «единое художественное производство» (Einheitskunstwerk — ср.: Гезамткунстверк), в некий синтез искусств при главенстве архитектуры, что уже было в истории культуры в Средние века, на новых научно-техническом и художественно-эстетическом уровнях. В этом Гропиус видел прообраз будущего искусства-производства, направленного на создание среды обитания человека.

Благодаря стремлению к функциональности и использованию новых высококачественных материалов и технологий, Баухауз оказал огромное влияние на развитие модерна, охватив все возможные сферы дизайна – от дизайна интерьеров и мебели до керамики, графики и архитектуры. Многие предметы интерьера, кресла, лампы и т.д., созданные Баухаузом, выпускаются до сих пор. Влияние идей Баухауза наиболее заметно в функциональной архитектуре современных офисов, фабрик и т.п. Баухаус, совместно с институтом психологии проводили исследования на предмет воздействия цвета на психологию. Результатом исследования являются цветные моющиеся обои.

Баухауз оказал сильнейшее влияние на многие стороны современной художественной культуры — особенно на развитие художественно-проектного конструирования, дизайн, средовой подход в архитектуре, да и на принципы современного художественного мышления в целом. Баухауз был основоположником современного формообразования в дизайне. Творческое достижение и прогрессивные идеи Баухауза составляют неотъемлемую часть нашего культурного достояния.

Влияние Баухауза на развитие современной архитектуры и дизайна было значительно как в практическом, так и в теоретическом плане. Деятельность Баухауза явилась очень заметной вехой на пути развития функционализма. Преподаватели Баухауза создали в США ряд школ дизайна при Гарвардском университете, при Массачусетском и Иллинойском технологических институтах и т. д. В Западной Германии после второй мировой войны на основе принципов Баухауза создается одна из передовых организаций дизайна – Ульмская школа.

40.Влияние искусства русского авангарда на становление советского дизайна

Начало прошлого столетия, которое сегодня воспринимается как время блестящих научных открытий, философских откровений, художественных свершений, современники вовсе не считали таковым. В искусстве сильны как никогда апокалипсические мотивы, свидетельствующие о том, что в обществе господствует смятение, предчувствия, что прежний мир вскоре прекратит свое существование.

Ощущение это во многом было связано с последними научными открытиями, которые кардинально изменили традиционное восприятие мира. Выяснилось, что материя, казавшаяся вечным и незыблемым основанием природы, состоит из мельчайших частиц с загадочными свойствами, что пространство пронизано невидимыми глазу излучениями, что значительную часть психики человека составляет бессознательное...

В то же время научно-технические изобретения, которые получили широкое распространение в начале XX века, сильно меняют повседневную жизнь человечества. Самолет, телефон, радио, печатные СМИ становятся неотъемлемой частью быта. События, происходящие в самых отдаленных уголках планеты, сразу становятся известны всем. Информация о природных и социальных катаклизмах – землетрясениях, массовых эпидемиях, войнах, революциях, случившихся где-то на другом конце света, – воспринимается не как катастрофа, а как что-то естественное.

Многие научные открытия затрагивают искусство напрямую. Так, если раньше одна из основных задач искусства состояла в том, чтобы зафиксировать облик человека, сохранив память о нем, то с изобретением фотографии необходимость в этом отпадает. Художник вынужден переосмыслять значение искусства, по-новому обосновывать его право на существование. И научные открытия помогают ему в этом. Новое сознание больше не ограничивается традиционными представлениями, основанными на естественном восприятии. Теперь важнейшей его составляющей является знание, которое нельзя воспринять органами чувств, и искусство вынуждено искать способ передать эти изменения художественными средствами.

В начале XX века искусство осознает, что оно может использоваться как инструмент познания окружающей действительности. Художник начинает ощущать себя исследователем и первооткрывателем, ставящим эксперименты и создающим теории. Искусство начала XX века мыслит себя не только как особый метод изучения действительности, но и как важный инструмент ее изменения, «жизнестроительства»

Авангардизм - (франц. avantgardisme от avant -- передовой и garde -- отряд) -- обобщенное название экспериментальных течений, школ, концепций, идей, творчества отдельных художников XX в., преследующих цели создания совершенно нового искусства, не имеющего связей со старым.

Авангардизм - это тенденция отрицания исторической традиции, преемственности, экспериментальный поиск новых форм и путей в искусстве. Понятие, противоположное академизму. Но и авангардизм имеет свои истоки, поскольку он вырос из искусства периода Модерна. Авангард -- порождение абсурда, несоответствия духовного смысла реальности искусства и жизни.

Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни. На разных этапах эти новаторские явления в русском искусстве обозначались терминами «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм», «левое искусство» и др.

К середине 1910-х роль авангарда в искусстве переходит к России. С этого времени все самое смелое, новаторское создается в России или выходцами из России. Еще за несколько лет до этого ничто в русском искусстве не предвещало столь резкого поворота: в конце 19 – начале 20 вв. русская официальная живопись оставалась в академических рамках. Вероятно, поэтому творчество традиционных по западным меркам художников – Борисова-Мусатова, Серова, Коровина – рассматривается как новаторское. Дизайна 1920-х годов был очень разнообразен: от повторения образов дореволюционного модерна до конструктивизма и социалистического реализма. Этот плодотворный для советского дизайна период 20-х-30-х годов ХХ века теперь изучается как феномен мировой культуры, а его достижения широко используются во всем мире как образец и элемент оформления интерьеров офисов, госучреждений, общественных заведений и частных владений.

Перемены, начавшиеся здесь на рубеже XIX-XX вв., определяют все дальнейшее развитие искусства вплоть до современных форм художественного творчества.

Художники: Ларионов, Филонов, Татлин, Малевич.

41.Школа советского дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН

25 декабря 1920 года были созданы Московские государственные высшие художественно-технические мастерские (сокращенно ВХУТЕМАС). Это должно было быть специальное высшее учебное заведение, имеющее целью подготовку "художников-мастеров высшей квалификации для промышленности".

Образовался ВХУТЕМАС первоначально в результате слияния бывшего Строгановского училища и бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества. В 19 году ВХУТЕМАС был преобразован в институт (ВХУТЕИН), который просуществовал до 1930 года. В новом учебном заведении художественное творчество трактовали широкую сферу, включавшую и создание произведений искусства, и художественно ценных предметов быта и техники.

Первые два года обучения, где студенты получали общехудожественное образование, были названы основным отделением. Этот курс, наряду с входным курсом "Баухауза", по существу, предвосхитил все вводные курсы современных дизайнерских школ.

Руководители ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа рассматривали подготовку художника-производственника как синтетическую задачу воспитания всесторонне и гармонично развитого работника нового общества. Факультеты металло- и деревообработки делали очень большую работу, прокладывая путь будущему дизайну. Это, по существу, уже была программа подготовки первых советских дизайнеров.

Для реализации учебных программ были организованы производственные мастерские, которые мыслились как художественно-конструкторский центр, где могут выполняться любые задания - от архитектурных макетов до костюма. При ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе работали и научно-исследовательские лаборатории, которые ставили своей целью создание действительно научно обоснованного преподавания и исследования природы художественных дисциплин.

В 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и промышленности в Париже ВХУТЕМАС был отмечен Почетным дипломом за новый аналитический метод, программы и учебно-экспериментальные работы студентов. Советский научно-учебный центр получил международное признание наряду с "Баухаузом". Целый отряд архитекторов, искусствоведов и художников поставил перед собой цель - слияние своего искусства с новой жизнью, видел целью развития искусства вхождение его в промышленное производство, в "делание вещей". Их называли "производственниками".

То, что они могли дать обществу реально полезного - проекты совершенной мебели или одежды, в то время было не нужно: все это почти не производилось. Резкий разрыв между мечтами, теоретическими устремлениями "производственников" и насущными конкретными задачами, стоявшими перед новым обществом, в конце концов привел к упадку этого течения.

42.Пионеры советского дизайна

В 1923-1932гг. Россия становится одним из важнейших центров формирования дизайна. Происходит становление школы профессиональной подготовки дипломированных дизайнеров — производственных факультетов ВХУТЕМАСа.

В этот период формируются оригинальные творческие концепции дизайна, определившие его дальнейшее развитие. Более подробно о них можно узнать из работ самих авторов — А. Родченко, Л. Лисицкого, В. Татлина. Развивается конструктивизм. Производственные факультеты ВХУТЕМАСа охватывает эйфория изобретательства. Безусловно, тон задавали их лидеры — А. Родченко и Л. Лисицкий, которые наиболее ярко проявили себя именно в графическом дизайне. Фотомонтаж, коллаж, шрифтовые композиции, рекламная и плакатная графика, книжные конструкции составляют золотой фонд мирового дизайна. Множество их открытий и проектов в других областях (новые принципы организации выставочных и бытовых интерьеров, типовой мебели, архитектурных ансамблей и небоскребов) были реализованы значительно позже.

Комплексный подход к созданию объектов нашел отражение и в программе Владимира Татлина, преподававшего культуру материала. Он уделял основное внимание роли взаимосвязей и взаимоотношений: человек и вещь, функция и материал, различные материалы в процессе создания «систематической, жизненно необходимой вещи». Он учил студентов с самых первых шагов разработки проекта учитывать функциональный (конечная цель создания предмета, особенности производства) и органический (человек, который будет этой вещью пользоваться) факторы.

Родченко Александр Михайлович (1891-1956), российский дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник нового вида искусства дизайна. В 1920-30 преподавал на деревоотделочном и металлообрабатывающем факультетах Вхутемаса-Вхутеина (в 1928 факультеты были объединены в один Дерметфак). С 1921 по 1924 работал в Институте художественной культуры (Инхук), где сменил в 1921 В. В. Кандинского на посту председателя. В 1930 году на базе полиграфического факультета ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института — так к этому времени называлось учебное заведение) был создан Московский художественно-полиграфический институт (МХПИ), ныне — Московский государственный университет печати. Выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа-МГУПа, станковисты и иллюстраторы, во многом определили лицо российского искусства ХХ века. Лазарь Маркович Лисицкий (Эль Лисицкий). Лисицкий - яркая фигура в искусстве XX века, но фигура очень непростая для исследователей. Бесспорны его высокое художественное мастерство, профессионализм работы и тонкий вкус. И все же есть существенное отличие творческого вклада Лисицкого в становление современного стиля от вклада таких пионеров нового искусства, как Малевич, Татлин и некоторые другие. Отличие состоит в том, что у Лисицкого не было четко выраженной оригинальной концепции формообразования, что было, однако, не слабой, а сильной стороной творчества Лисицкого

К пионерам советского дизайна первого поколения можно отнести тех, кто завершил свое профессиональное художественное образование к началу 20-х годов. Это В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. Экстер, В. Стенберг, Г. Стенберг, Г. Клуцис, А. Ган, К. Иогансон и Л. Лисицкий.

20. Статика, динамика. Движение в композиции. Контраст движения и неподвижности. Ключевые кадры. Длительность. Связность, упорядоченность, изменчивость.

По схемам построения и характеру трактовки орнамента композиционные решения бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные (неподвижные) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как правило, относятся линейные рисунки (полосы и клетки), композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояние покоя и уравновешенности. Орнамент располагается в основном но прямоугольной сетке, все элементы лежат на вертикальных или горизонтальных осях, перпендикулярных или параллельных краям изделия, изобразительные элементы даны фронтально, они устойчивы, и место их в композиционной схеме четко определено.

В динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются по диагональным осям или свободно распределяются на плоскости. В них ярче выражено движение, схемы более разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии. Контур рисунка зачастую бывает смещен относительно цветового пятна, цветы и листья изображаются на энергично и упруго согнутых ветках. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.

Ритм в жизни и в искусстве проявляется через большую или меньшую периодическую повторяемость какого-либо элемента тождественных, аналогичных положений, дублируемых через некоторые интервалы. Если симметрии свойственно спокойное равновесие элементов, то ритм подразумевает движение, которое может быть продлено до бесконечности.

В некоторых проектах требуется неподвижность (классика, культура и тд), а в некоторых — динамика (танцы, соревнования, спорт и тд). Само собой это два контрастных явления. Но они могут и совмещаться, так как если все рассказывать в статике, то становится скучно, а если в динамике, то можно утомить зрителя постоянно двигающимися предметами. Чтобы их грамотно совместить, нужно обратить внимание на длительность: опять же если мы рассказываем про что—то спокойное и уравновешенное, то статики нужно уделить больше внимания, а динамике меньше. И наоборот. Так же нужно помнить и о связанности этих двух видов. Например, после статичного изображения нельзя сразу давать резкую динамику — это может привести пользователя в замешательство. Нужно плавно придавать объекту динамичности и далее переходить уже на движущиеся ритмичные компоновки. (Один из примеров статики, динамики: сайт. Бывают статичные сайты, бывают динамичные, опять же все зависит от темы, но сейчас очень пользуются популярностью флэшевские заставки, которые могут быть ненавязчивыми и в тоже время придавать динамику даже самому обычному сайту, делая его более запоминающимся и ярким).

43 Основные особенности национальных моделей дизайна

Мир послевоенного дизайна столкнулся с общими для разных стран проблемами. Во-первых, с конверсией, переводом предприятий военных отраслей на мирные рельсы. Во-вторых, с демократизацией, сопровождавшейся выпуском массовых, социально необходимых дешевых товаров. В-третьих, с глобализацией производства, средств коммуникации, транспорта. Каждая национальная модель дизайна по-своему решала эти проблемы.

Функционализм — общая стратегия мирового дизайна 1950— 1970-х гг., давшая название характерному образному строю промышленных изделий — от бытовых предметов до технических устройств и аппаратуры. Функциональный дизайн подразумевал минимум декора, действительные, а не мнимые полезные свойства вещей, в которых максимально учитывается эргономика и психологический комфорт, а также используются рациональные технологические процессы. Функционализм — наследник модернизма в искусстве и дизайне 1920-х гг. Благодаря своей нейтральности он стал интернациональным дизайн-стилем.

Германия.

Традиции функционализма всегда были особенно сильны в Германии. Функционализм в дизайне пропагандируется как национальное достояние. В технике, производстве культивируется особое отношение к дизайнерскому качеству, безопасности, производственной технологичности, экономичности производства, удобству пользования.

Уважительное отношение к технической вещи было заложено еще в XIX—XX вв. трудами Г. Земпера, Ф. Рело, Г. Мутезиуса. Сложилось понимание того, что новая техническая вещь обладает собственной выразительностью, основанной на правде материала и выраженной функциональности. Благодаря наследию «Баухауза» немецкий дизайн традиционно был связан с модернизмом, с ориентацией на минимализм выразительных средств.

Во времена Третьего рейха развитие дизайна прервалось. Вся промышленная мощь была направлена на производство вооружения. В архитектуре преобладали неоклассика, гипертрофированные по своим размерам интерьеры, во всем доминировал имперский стиль. Считалось, что творчество «Баухауза» чуждо немецкому духу, что вещи должны отражать «здоровое, присущее немецкому народу чувство формы»1.

В годы послевоенной реконструкции, особенно в западных секторах Германии, под влиянием американских оккупационных войск, а также благодаря новой власти культура, в том числе и дизайнерская, вернулась в русло европейского модернизма и далее — интернационального стиля.

«Веркбунд» организует в 1951 г. Институт новой технической формы. Устраиваются временные передвижные выставки. Немецкие дизайнеры, выключенные из мирового процесса дизайна на 15 лет, жадно интересуются работами Чарлза Имса, Джорджа Нельсона, Марчелло Ниццоли, мебелью американской фирмы «Кнолл».

С 1958 г. выходит журнал «Форм», среди инициаторов создания которого был и Вильгельм Вагенфелд, выпускник «Баухауза», специалист по проектированию осветительной арматуры. Он выступал за более разнообразную и свободную трактовку дизайна и его художественных потенций.

44.Дизайн России современного периода. Собственная оценка состояния и перспектив развития

Дизайн — вид проектно-художественной деятельности, связанный с разработкой предметного окружения человека, систем визуальной коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности человека на функциональных, рациональных началах. В своей работе дизайнер пользуется всем арсеналом проектных средств: от технического конструирования, компоновки — до композиционного формообразования, стилеобразования; от функционального анализа — до организационных, концептуальных моделей предметной среды. Однако все эти средства подчинены выявлению общекультурного, художественно-образного понимания дизайнером всего комплекса проблем предметного мира и мира коммуникации. Разработка этой «второй природы» базируется на ряде принципиальных методов — функциональном анализе, компоновке, создании пространственной или графической композиционной структуры, стилизации и т.д. Цель дизайна — удовлетворение разнообразных потребностей человека, включая потребность в культурной идентификации, эффективная организация предметной и информационной среды жизни и деятельности на основе художественно-образных моделей. Это работа художника с формой, и потому процессы формообразования здесь принципиальны. Форма интегрирует понимание дизайнером всего круга стоящих перед ним задач: и утилитарных, и социокультурных, и художественных, и технологических. Через форму дизайнер общается с потребителем (понимая под формой не только оболочку или конструкцию материальных предметов, но и структуры, сценарии действия, те или иные правила и условия).

Большая часть эпитетов и определений, которыми можно описать Российский современный дизайн, сведётся к «оформительству». Оформлению пространства, оформлению предмета, оформлению образа. Иными словами дизайн для нас это способ работы над формой, внешней оболочкой чего-либо. Однако в своём изначальном значение слово «дизайн» это, прежде всего содержание, которое затем диктует форму. Дизайн нового продукта на Западе, откуда к нам и пришло это слово, это не просто упаковка, это не просто красивая или необычная форма, это, прежде всего новое конструкторское решение, новый уровень удобства применения и эргономики.

Работа дизайнера это не просто красивая этикетка, это эргономичная и удобная бытовая техника и мебель, это ноутбуки, телефоны и плееры не хуже чем Apple, это учебники по которым хочется учиться, это одежда, которую хочется носить, это дома, в которых хочется жить и парки и площадки возле них, по которым хочется гулять. Дизайн формирует окружающий нас мир, а пока дизайн будет пустым, внешним или наполненным, но чужим содержанием, то такой пустой или чужой и будет пространство в которым мы живём и предметы которые нас окружают. Вот почему приходя в магазин, я вижу двадцать различных марок сгущёнки, но при этом все как одна упакованы в железо, а этикетки все сплошь сине-белые, и на всех отпечатана тоска о советском прошлом. Неужели все покупатели сгущёнки так безумно тоскуют по советам ,что будут стоять и выбирать между двадцатью банками, которая из них точнее похожа на «ту самую? Но производители упорно продолжают штамповать одинаковые металлические контейнеры и красить их в совдеповую гжель. И так у нас во всём, от уныло-серого здания новой школы до массивов однообразных чёрт знает как понатыканных многоэтажек, от упаковки молока, до пресловутой Лады «Калина». Пока мы относимся к дизайну как к «оформительству» никакой модернизации мы не добьёмся и никаких инноваций не внедрим. Кто виноват? Таким отношением к дизайну, мы во многом обязаны нашему советскому прошлому, рассказывать о качестве дизайна продукции, во времена которого никому, думаю не нужно. Основные препоны на пути развития современного российского дизайна это нехватка квалифицированных кадров, отсталость российского образования в этой сфере, отсутствие на предприятиях понимания о возможностях эффективного применения дизайна в производстве и отсутствие единой государственной системы поддержки развития дизайна.

Кадры. С кадрами у нас вообще замкнутый круг. Отечественные вузы выпускают специалистов, которые никому не нужны. Предприятия не могу найти нормальных дизайнеров, поэтому сокращают ставки и сворачивают работу в этом направлении, обходясь минимальными требованиями к внешнему оформлению продукции. Соответственно даже способные ребята, закончив вузы не могут работать по специальности и вынуждены уходить в другие отрасли. Сегодняшний кадровый рынок дизайна переполнен самоучками. Самоучки очень чутко реагируют на изменяющиеся запросы рынка и могут, начав с графического дизайна постепенно перепрофилироваться в 3D-дизайнеров и заняться, промышленны дизайном. Однако отсутствие базового художественного или технического образования не позволяет таким специалистам создавать принципиально новые продукты, поэтому, как правило, мы сталкиваемся с более или менее качественными копиями уже существующих образцов дизайна. Присутствие на рынке такого количества непрофессионалов вызвало так же и деформацию системы оплаты и критериев качества в сфере дизайн-услуг. Если у вас мало денег, то мы вам клипартов надёргаем, смастерим из них нечто и готово. Если же у вас денег побольше, то тогда мы, конечно же, подойдём к вашему заданию посерьёзней, возможно, даже привлечём профессионалов, который сделает работу качественно. А так быть не должно. Должно быть сразу качественно, независимо от суммы гонорара. Оплата должна зависеть от объёма работ и особенностей технического задания. Ответственное отношение к каждому заказу, комплексное решение каждой проблемы это профессиональный принцип, который редко формируется само по себе, и поэтому должен культивироваться в средних и высших учебных заведениях.

Производство. Отсталое производство и отсутствие по-новому мыслящих кадров это проблемы уже старые и впринципе понятные. Более серьёзной проблемой сегодня является непонимание руководящим составом предприятий истинной роли дизайна в современной экономике. Дизайн почти не применяется на начальных стадиях разработки, а воспринимается исключительно как итоговое внешнее оформление готовой продукции. Менеджеры очень часто не умеют грамотно составить техническое задание для разработчиков дизайна. А в малом и среднем бизнесе зачастую главным заказчиком и приёмщиком дизайн-услуг выступает хозяин предприятия. А какие критерии он предъявляет к оформлению продукции? - «Вы мне нарисуйте так, чтобы побогаче выглядело, и золота побольше, блёсток и звёздочек всяких. А вот тут узоров нарисуйте. И надпись сделайте побольше, да цветом поярче, чтоб с тридцати метров в глаза бросалось. А в центр композиции, очень уж прошу, поместите фотопортрет дочери моей фотомодельной, она у нас лицо кампании, основа бренда, так сказать…» ну и так далее. Инновации, модернизация, ага. Государственная поддержка. В России сегодня отсутствует система поддержки и развития дизайна на государственном уровне, а это значит, что такая система отсутствует вообще, так как рынок самостоятельно не в силах выполнять эту функцию. Помимо отсутствия какой-либо внятной и планомерной деятельности в направлении развития дизайна, государство так же очень мало уделяет внимания дизайну в своей непосредственной деятельности. Градостроение, возведение зданий социально-культурно направленности, госзакупки в сфере образования, здравоохранения, транспорта, социального обеспечения производятся без учёта современных требований к дизайну и функциональности предметов и окружающего пространства. Во многом это вызвано тем, что отсутствуют стандарты и регламентация в области дизайна. Пренебрежение пространственным дизайном при градостроительстве приводит в итоге к постепенной деградации городского социума, выражающегося в надписях на стенах, грязи в подъездах и неухоженных придомовых территориях.

Проблем, безусловно, много, однако все их можно решить, подходить к их решению необходимо комплексно, координируя усилия по адаптации российского профильного образования, популяризации вопросов применения дизайна на производстве и в бюджетных организациях, а так же разработав систему государственного регулирования и поддержки в сфере дизайна. Развитие российского дизайна, поможет повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг, как на региональном, так и на международном уровне, а так же улучшить качество жизни наших граждан.

45. «Культура» и «цивилизация». Происхождение и смысл. Представления о соотношении этих понятий.

Культура- понятие, имеющее множество значений в различных областях. В основном, под культурой понимают области человеческой деятельности, связанные с самовыражением.

Городская и государственная (полисная) жизнь связана с развитием разного рода технологий: строительства, производства, правления, социальных коммуникаций и т. д. Отсюда словом «цивильно» определялись вкусы и манеры, соответствующие нормам гражданского (то есть городского) устройства жизни

Одним из первых понятие «цивилизация» подразумевалось: стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных классов, а также городов, письменности и других подобных явлений.

Если цивилизация – это технологии, то что же тогда культура? В культуре вызревают идеальные (мыслительные) модели мира, так называемые системы ценностей, смыслы, которыми человек наделяет окружающую его действительность.дизайн возникает как реакция культуры на цивилизацию. Или – как технологическая возможность зафиксировать новые культурные смыслы. Уравнительные технологии одухотворяются дизайном как «полномочным представителем» культуры и, со своей стороны, предоставляют дизайну возможность воплощения проектных идей.Дизайн своей содержательной частью вписан в культуру, но не мыслится вне цивилизации в части выбора выразительных средств.

46. «Художественный образ». Основные свойства. Особенность образного восприятия. Роль образа в художественной коммуникации.

Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. Художественным образом также называют любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении. Художественный образ — это образ от искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности.

Художественный образ диалектичен: он объединяет живое созерцание, его субъективную интерпретацию и оценку автором (а также исполнителем, слушателем, читателем, зрителем).

Художественный образ создается на основе одного из средств: изображение, звук, языковая среда, — или комбинации нескольких. Он неотъемлем от материального субстрата искусства.

• художественный образ глубоко укоренен в культуре, поэтому его формирование и его восприятие возможны лишь внутри определенной эстетической системы;

• художественный образ рождается в акте коммуникации на пересечении воплощенного художником замысла и его восприятия зрителем (читателем, слушателем), оценка образа зависит от подготовки и ориентации воспринимающего сознания;

• художественный образ целостен, он одномоментно воспроизводится в воспринимающем сознании;

• художественный образ всегда эмоционально окрашен.

Художественныйобраз должен обладать свойствами - :

• идеальность (способность к существованию в идее);

• целостность;

• осмысленность.

дизайн-проектировании это:

• художественное моделирование – воспроизведение идеальной жизни вещи в художественном воображении;

• композиционное формообразование – построение вещи как композиционной формы, обладающей внутренней завершенностью, гармоничностью, соразмерностью, целостностью и т. п.;

• смыслообразование – постижение смысла вещи, раскрывающего содержание ее социокультурного бытия (этот аспект наиболее сложен, и на нем мы подробнее остановимся в главе 3).

Поскольку проектный образ принципиально конформен, то он наглядно моделирует (в нем заложено):

• реальное состояние культуры, социальных процессов, социально-психологических особенностей, экономических и прочих факторов, которое на данный момент характеризует действительность – объективный фактор;

• отношение к сформированному проектному образу со стороны потенциальных адресатов – субъективный фактор.

47. Особенность дизайнерского мышления. Принципиальное различие между понятиями «задача» и «проблема». Связь с инновационным и аналоговым проектированием.

Любое творческое мышление отличается от рутинного, и было бы несправедливо заявлять, что у дизайнеров все происходит совсем не так, как у других проектировщиков. По способу профессионального мышления дизайнер ближе всего, конечно, к архитектору, но тот дизайнер, который занимается проблемами городской среды, как раз зачастую и не находит общего языка с архитектором, получившим классическое образование (в следующей части книги мы попытаемся понять, отчего так происходит).

Для производства любого промышленного изделия творческие способности столь же необходимы и конструктору, и инженеру, и технологу, и прочим специалистам, которые своим трудом создают тот же материальный объект. И все же, не в обиду будет сказано представителям этих профессий, определенное отличие существует. Особенно ясно и наглядно демонстрирует его одна краткая фраза-формула, ставшая уже хрестоматийной. Звучит она так:

«Дизайнеру заказывают не мост, а переправу».

Почему? Проанализируем предложенную сентенцию.

Понятно, что перед нами не просто некая констатация, но метафора, которую следует «расшифровать». Так что же такое в этом высказывании – «мост»? С заказом на проект моста – а это вполне конкретный заказ – обращаются к инженеру-мостостроителю, к конструктору, специализирующемуся на проектировании этих сооружений, наконец, к архитектору. При этом изначально полагается очевидным, что в сложившейся ситуации требуется именно мост и ничто иное. Задание формулируется именно и только так: «спроектировать мост». Далее он может быть решен самыми различными способами: исходя из реальных условий, финансовых возможностей, соображений проектировщика, он может оказаться подвесным или понтонным, на «быках» или какой-либо иной конструкции – но это всегда будет мост и только мост. Итак, «мост» в этой фразе есть обозначение самой идеи задачи, «мост» – метафора задачи, которая, будучи однозначно сформулированной, требует четкого и адекватного проектного ответа.

В отличие от этого, слово «переправа» в приведенной фразе определяет содержание сложившейся проблемы. Она состоит в том, что существует необходимость переправиться через некое пространство, то есть попасть на ту сторону, тот берег – реки, оврага, пропасти, железнодорожных путей и т. д. Спектр решений такой проблемы включает в себя, среди прочего, и сооружение моста, но никак этим не исчерпывается. Переправится в принципе можно различными способами: прорыв под землей тоннель, на плавучем средстве (если через воду), на воздушном шаре, по канатной дороге… телепортацией, наконец! На последним способе, разумеется, слишком настаивать не будем – он приведен лишь как указание на несдерживаемое рациональным рассудком максимально возможное расширение способов решения поставленной проблемы. Итак, в этом контексте «переправа» – метафора проблемы.

Итак, мы имеем противопоставление («не… а…») задачи и проблемы. В приведенной фразе утверждается, что к дизайнеру не следует обращаться за решением узко поставленной, конкретизированной задачи; поле его деятельности – поиск возможностей разрешения проблемы, всегда обладающей качеством неопределенности.

Трансформация задачи в проблему – есть процедура «проблематизации», то есть расширения смыслового контекста первоначальной задачи, включения в него новых смыслов и значений.

Еще Петер Бернс, автор первой в истории дизайна (Германия, 1907 год) целостной дизайн-программы АЭГ («Всеобщая электрическая компания») говорил: «Меня всегда интересуют только проблемы. Тем, что само собой разумеется, пусть занимаются другие». Звучит немного высокомерно, но взглянем на ситуацию. То была эпоха становления новой профессии, и этим заявлением Петер Бернс жестко противопоставляет себя, как активного ее представителя, специалистам тех профессий, которые давно уже зарекомендовали себя на производстве и в обществе. Кто эти «другие»? Полагаю: инженеры, конструкторы, технологи, все те, кто досконально знает, как решать свои профессиональные задачи. Хочется сказать: узко профессиональные. Но Петер Бернс – дизайнер, он иной, он берется вовсе не за их дело, самого его «интересуют только проблемы». А решение проблемы может вдруг оказаться совершенно непредсказуемым. Таким заявлением автор АЭГ позиционировал себя в системе профессионалов-проектировщиков, обслуживающих производство.

Но не будем вставать в позу и делать вид, что дизайнеры всегда занимались и занимаются исключительно инновационными проектами. Во-первых, в любой деятельности есть корифеи, и есть хор – то есть в нашем случае те, кого знаменитый американский дизайнер Джорж Нельсон называл «пленными дизайнерами»: работая на производстве, им приходится заниматься текущим проектированием с минимальными нововведениями и даже модернизацией устаревших образцов продукции. Так что внутри самого дизайна сложилось естественное разделение на инновационное проектирование и проектирование аналоговое. Между двумя этими профессиональными установками (возникших по объективной необходимости или в силу дарованных природой возможностей) есть принципиальное различие в методе работы.

Таблица 3.1.

Принципиальное различие логики инновационного и аналогового проектирования

Аналоговое проектирование (решение задачи) |

Инновационное проектирование (разрешение проблемы) |

неопределенная ситуация сводится к определенной, имеющей известное решение |

определенная ситуация при расширении ее контекста (при включении в нее новых обстоятельств, точек зрения и т. п.) освобождается от готовых решений |

находятся аналоги, прототипы решения сходной задачи |

ситуация становится неопределенной, открытой, обладающей широким веером возможных разрешений |

проверяется возможность перенесения найденных решений на проектируемый объект |

выбранное решение конкретизируется, проверяется его уместность и своевременность в данной социокультурной ситуации, рассматривается практическая возможность воплощения, соответствие уровню развития технологий, допустимым финансовым затратам и т. д. |

в проектном предложении минимально трансформируются знакомые решения сходной задачи |

в проектном предложении содержится неожиданное и на первый взгляд парадоксальное разрешение проблемы |

Прототипический подход («мост») |

Проблематизирующий подход («переправа») |

И все же, как бы реальные жизненные обстоятельства не корректировали дизайн-деятельность, но для представителя этой профессии более характерна логика, обозначенная во втором столбце таблицы – логика «проблематизирующего» подхода. Именно эта способность делает проектировщика вещей – дизайнером, и именно это отличает его от прочих, близких ему, специалистов. Инженерное проектирование тоже может быть исключительно новаторским, но эта новизна содержится в способах совершенствования вещи относительно исполняемого ею практического назначения, в направлении большей технологичности или рентабельности ее производства и т. п. Тогда как дизайнер вносит изменения в саму жизненную ситуацию, где эта вещь традиционно использовалась. В обновленной ситуации она в прежнем своем качестве, возможно, и вовсе не потребуется (нет смысла думать, каким спроектировать мост, если проблему переправы решает канатная дорога). И тогда уже эту, обновленную, ситуацию дизайнеру придется оснащать новыми вещами.

Особенность дизайнера состоит также не в том, что он усваивает композиционные приемы. Архитекторы владели ими задолго до того, как возникла (выделилась) профессия дизайнера. Специалисты же технических профессий тоже могли бы с пользой обучаться им, поскольку усилиями таких школ, как Баухауз или ВХУТЕМАС, эти приемы достаточно формализованы. Такие знания и навыки были бы ими востребованы при решении их профессиональных задач, включая и квази-дизайнерские, то есть требующие аналогового проектирования. Но подлинный дизайн – это внесение социально-культурных инноваций и поиск нестандартных решений, дизайн – это, прежде всего, разрешение проблемы «переправы» в ситуации, когда «мостостроительство» почему-либо невозможно или нецелесообразно.

А теперь попробуем сопоставить логику «проблематизирующего» подхода, нацеленного на получение новой вещи – с путем получения нового знания, как это прослеживается исследователем эволюции стиля научного мышления [М. Х. Хаджаров]. Мы уже обращали внимание на то, что современное мышление отличается от традиционного, полагавшего между всеми явлениями бытия наличие однозначных связей. В процессе развития вероятностного стиля мышления в научный категориальный аппарат вошли такие понятия, как «неопределенность», «случайность», «возможность», «вероятность» и пр., которые обнаруживают тесную связь с новейшими философскими представлениями. Такую философскую и научную парадигму называют «вероятностной» и «системно-структурной». Со своей стороны, дизайнерская мысль всегда стремилась сочетать в процессе поиска новизны образное и системное начала.

Таблица 3.2.

Семантика научного познания, вероятностный и системно-структурный стиль мышления

Исследовательский процесс |

Первый этап. |

Второй этап. |

последовательные этапы решения научной проблемы |

Дивергенция (расширение) семантического поля научной проблемы: определение и конструирование ряда вариантов ее возможного решения |

Редуцирование множества имеющихся вариантов решения проблемы и сведение их к единственному оптимальному решению |

логико-методологические принципы, выражающие названные стили мышления |

Координационно- конструктивные. Регулирование формирования семантического поля возможных решений |

Селективно-вариационные. Формирование требований, предъявляемых к возможным решениям, а именно: их максимальной емкости, максимальной информативности, минимума исходных понятий, аксиом |

содержание логико-методологических операций |

Аналогия, соответствие, инвариантность |

Полнота, универсальность, простота |

Расшифровка «первого этапа» исследовательского процесса весьма напоминает процедуру «проблематизирующего» подхода, не правда ли? Дивергенция, то есть расширение смыслового контекста объекта проектирования или исследования – универсальный путь поиска новизны. «Второй этап» призван лишь адаптировать найденное знание к насущной реальности, сводит многообразие решений к оптимальному для конкретных условий. «Аналоговый» же подход начинает сразу со второго, редуцирующего, этапа, и потому результаты его недалеко уходят от первоначального состояния материального объекта или знания.

Так называемый «проблематизирующий» подход был уже давно осознан внутри профессии и вполне самостоятельно применялся параллельно с происходящим в науке изменением стиля мышления от строго детерминированного (предсказуемого) – к вероятностному. Близость эта, видимо, объясняется тем, что вероятностное начало всегда присутствовало в художественно-образной составляющей мышления дизайнера, и это, по выражению Ю. Шрейдера, не позволяло ему «превращать «бритву Оккама» в гильотину» [60]. Итак, дизайн – посредник между художественным и научным постижением мира, но дизайн, в силу прикладного характера, мысль свою материализует, изменяя не только ментальную сферу существования человека, но и его физическое бытие.

48. Принципиальное отличие предметно-пространственной среды от предметного окружения. Роль человека (людей) в формировании предметно-пространственной среды.

Наиболее наглядно и убедительно понятие «предметно-пространственная среда» можно определить через сопоставление его с понятием «предметное окружение». Если «предметное окружение» – это весь рукотворный мир окружающих нас вещей, то «среда» – лишь тот фрагмент этого мира, который нами эмоционально и чувственно освоен. Реально такой средой становится пространство нашей комнаты, квартиры.среда – это хорошо освоенное окружение. Понятие «среда» чрезвычайно емко, оно включает в себя все свойства и факторы окружающего мира, которые создают «средовую атмосферу», воздействующую на чувства, мысли и ощущения погруженного в нее человека. Именно это делает словосочетание «средовой подход» инструментальным для анализа и описания новых представлений об объекте дизайнерского проектирования. Конкретная среда с определенными свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью, его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожиданиями, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится «совокупным средовым субъектом», и для всех них существует одна та же среда. Так спортивный стадион – общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета будет совершенно разной для его хозяина и для посетителей.

Структура предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда имеет радиальную структуру, послойно распространяющуюся от центра.

Центром среды, ее средоточием и средообразующим фактором – является человек, осваивающий свое предметное окружение. Этот человек зовется «средовым субъектом» (или «субъектом среды», или «средовым Я»). Конкретная среда с определенными свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью, его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожиданиями, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится «совокупным средовым субъектом», и для всех них существует одна та же среда. Так спортивный стадион – общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета будет совершенно разной для его хозяина и для посетителя. Восприятие и возможное описание среды глубоко субъективны – и это составляет одно из ее родовых свойств.

Остается вопрос: где «кончается» субъект и «начинается» среда? Проведение этой границы зависит от критериев ее определения. Для социокультурного человека такая граница, разумеется, не проходит по поверхности его кожи, как для человека анатомического. Проходит ли она по поверхности его одежды? Ведь одежда – это уже инструмент социальной и культурной самоидентификации (вспомним, что говорилось в главе 2 о «знаковых» функциях вещи).

Вокруг «средового субъекта» (в том числе и «совокупного субъекта», когда людей множество) концентрируется зона его непосредственных контактов с окружением, «средовое ядро». Это – внешнее по отношению к его телу, но полностью освоенное пространство, пребывание в котором доведено им до полного автоматизма. «Ядерная» структура среды практически перестает замечаться человеком. Поэтому, хотя это и зона его ближайшего взаимодействия с миром – те предметы, которые являются инструментами утилитарной деятельности и на которых – что важно! – в данный момент концентрируется его внимание, выпадают из средового контекста. Для занятого практической деятельностью человека среду создает все то, что воспринимается им «по касательной» – именно оно представляет для него источник «средовой атмосферы», «средового комфорта».

Если же удалить из среды все, что связано с обеспечением утилитарной деятельности или переместить это в разряд незадействованного человеком фона, то тогда она вся целиком станет представлять для него «средовой контекст» существования. Но как только его внимание из этой «размытой» в ощущении среды вновь выхватит какой-либо определенный, дискретно воспринимаемый объект и сфокусируется на нем – тот начинает переживаться им внеконтекстуально, средой же останется все остальное освоенное фоновое окружение. То, что для субъекта практически важно – оценивается слишком рационально, но то, что его сознание игнорирует, что «отдается на откуп» эмоции, рефлексии, ощущению – то и составляет ткань его предметно-пространственной среды.

По мере все большего удаления и отчуждения от «средового субъекта», располагаются ее периферийные слои. «Средовая периферия» продолжается до тех пор, пока уже не перестает быть средою данного субъекта, а плавно перетекает в неосвоенное им предметное окружение. Окончательная граница среды определяется «средовым субъектом» по ощущению как граница данного «места». «Место» – это не географический локус и не реально обозримое пространство, это – интуитивное переживание человеком определенной части неохватного окружения как «своего», видимого внутренним взором.

Например, в родном городе у человека может быть много изолированных друг от друга территорий, с которыми у него связаны эмоциональные переживания или они были им хорошо освоены в процессе жизни (он жил там или там жили его друзья, он там работал, учился и т. д.). Между этими участками пролегают неосвоенные, чужие для него пространства, а знакомые – связываются в несуществующий на реальной городской карте, но освоенный им архипелаг. Такое, живущее лишь в его воображении, предметно-пространственное образование – и есть тот город, который этот человек с полным правом может назвать «своим». Это и есть его «место» в реальном городе: границы его расплывчаты, зато субъективное переживание атмосферы «своего» города вполне определенно, эмоционально насыщено и уникально.

Итак, структура предметно-пространственной среды выстраивается концентрическими кругами, плавно переходящими друг в друга и меняющими свои свойства по мере не только пространственного, но и эмоционального удаления от освоившего среду человека:

«средовой субъект» (в т. ч. совокупный);

«средовое ядро»;

«средовая периферия»;

граница «места»;

неосвоенное предметное окружение.

49.Каковы место и роль мифологического (архаического) слоя сознания в мышлении современного человека? Каковы структурные особенности такого сознания?

Черты мифологического мышления:

1. Мир мифа всегда целостный. Вне мира ничего нет.

2. Для мифологического сознания всё, что существует одушевлено.

3. События мифа дискретны, так как миф повествует лишь о важных событиях, между ними нет логической связки, она домысливается. Мифологическое мышление не требует достоверности, доказательств.

4. Так как связи между явлениями домысливаются, всякое проявление внешнего мира обретает тайный смысл, мистичность.

5. Вещь в мифологическом сознании: единство пользы, красоты и сакрального смысла.

Мифологическое сознание с древних времен и до наших дней является необходимой составляющей социальной жизни и оказывает существенное влияние на современное общество. Сегодня мифологическое сознание, проникая на теоретический уровень общественного сознания, активно реализуется в так называемых социальных мифах. В настоящее время мифы можно обнаружить в коллективном бессознательном, где они являются основой архетипов; в политике, где они намеренно инкорпорируются в идеологический уровень политического сознания; в экономике, где на основе мифов строятся различные брэнды.

Современное мифологическое сознание представляется достаточно динамичным явлением, в нем происходят изменения его свойств исодержания, утрачивается присущая архаическому мифологическому сознанию целостность.

Архаическое мифологическое сознание является целостной системой, основными элементами которой выступают миф, ритуал (в их идеальной части), символ и вера, а в качестве основных свойств можно выделить синкретизм, принцип партиципации (сопричастия), стремление к противопоставлению сакральной и профанной сфер, коллективность и эмоциональность.

Если в архаическом мифологическом сознании вера была основана на непосредственном чувственном отражении реальности, то в современном мифологическом сознании в вере опосредованно рационально отражается реальность, и вера становится в сущности идеологической.

Символ является средством интерпретации результатов деятельности мифологического сознания - мифов и ритуалов, что способствует их научному пониманию. С развитием общества символы претерпевают изменения: они перестают напрямую передавать заложенное в них ранее значение и чаще всего представляют лишь коннотации традиционных символов на фоне появления новых.

Современное мифологическое сознание - это, прежде всего, мифология идей.

В сознании каждого современного человека, помимо сугубо рациональных структур, содержится также слой «индивидуального бессознательного». Его составляют забытые впечатления жизни, вытесненные из активной памяти страхи, вновь погрузившиеся в подсознание сновидения и т. п. Крупнейший швейцарский ученый К. Г. Юнг показал также, что на еще более глубоком уровне психика любого человека сохраняет структуры, общие для целого человеческого сообщества, объединенного общим культурным пространством, — структуры «коллективного бессознательного».

Наличием таких психических структур объясняется отмечаемая у большой группы людей общность представлений о том, что недопустимо, а что приветствуется, что стыдно, а что является благородным поступком.

К. Г. Юнг пока з ал, что все перечисленные ниже явления имеют под собой одну и ту же природу, один исконно образный символический язык человеческого воображения:

• дошедший до нас архаический миф;

• творческая фантазия современного художника;

• совершенно бессознательное фантазирование в сновидениях;

• метафорическое поэтическое высказывание.

Дизайн, то и дело основывается на мифах и символах. Будь то логотип или реклама — главная задача затронуть бессознательное, вызвать доверие и необходимые эмоции.

50. Параметры эстетически полноценной предметно-пространственной среды. Пересечение основных характеристик среды и различных уровней ее восприятия.

Наиболее наглядно и убедительно понятие предметно-пространственной среды можно определить через сопоставление его с понятием предметного окружения. Если «предметное окружение» — это весь рукотворный мир окружающих нас вещей, то «среда» — лишь тот фрагмент этого мира, который нами эмоционально и чувственно освоен.

Понятие «среда» чрезвычайно емко, оно включает в себя все свойства и факторы окружающего мира, которые создают «средовую атмосферу», воздействующую на чувства, мысли и ощущения погруженного в нее человека.

Известно, что древнейший человек свое представление о добре, надежности и порядке помещал в иное, необыденное, пространство, а затем строил свой мир по

образцу идеального, воплощенного в мифе.

Реальное поведение человека в предметно-пространственной среде зависит не

только от функционального назначения объекта и предоставляемых им возможностей. Это поведение направляется также и собственными привычками, установками, темпераментом, ожиданиями и потребностями самого человека, его

социокультурными ориентациями, личным отношением к «предлагаемым обстоятельствам»... то есть огромным количеством не всегда легко учитываемых обстоятельств.

Если проектировщику удастся совместить в едином экспозиционном решении исходящие от них требования, то он обеспечит «средовой» комфорт каждого из посетителей и всех вместе. Структура предметно-пространственной среды Предметно-пространственная среда имеет радиальную структуру, послойно распространяющуюс от центра.

Центром среды, ее средоточием и средообразующим фактором является человек,

осваивающий свое предметное окружение. Конкретная среда с определенны

ми свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью,

его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится

другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожидания

ми, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится совокупным средовым субъектом, и среда для всех для них одна та же. Так, спортивный стадион — общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета оказывается совершенно разной для его хозяина и для посетителя. Так, в нашей культуре недопустима двусмысленность в восприятии, например, мемориального комплекса. Восприятие и возможное описание среды глубоко субъективны — и это составляет одно из ее родовых свойств.

Предметно-пространственная среда — сложная саморазвивающаяся система, катализатором развития которой выступает погруженный в нее человек. В познании среды у дизайнера есть только две возможности:

• объективно оценить ее системные свойства, отстранившись от нее, выйдя за

ее пределы (но тогда она перестанет существовать для него как среда);

• субъективно пережить ее изнутри, сделавшись субъектом среды или идентифицировав себя с ним (но тогда не претендовать на ее беспристрастное описание). Не случайно практически любое из встречающихся в специальной литературе описаний предметно-пространственной среды включает в себя набор оппозиций.

Это противопоставление:

• субъективного и объективного;

• внутреннего и внешнего;

• разумного и чувственного;

• нормативного и маргинального;

• вещи и знака и т. д.

51. Происхождение понятия «виртуальная реальность» и ее противопоставление. Современный взгляд на иерархию реальностей |

"Категория виртуальности разрабатывалась в схоластике (средневековье). Она была необходима для разрешения ключевых пробем схоластической философии.. идея виртуальности предлагает принципиально новую для европейской культуры парадигму мышления, в которой ухватывается сложность устройства мира, в отличии от идеи ньютоианской простоты, на которой зиждится современная европейская культура"( Н.А.Носов)

Миф массового сознания приписывает возникновение термина «виртуальная реальность» Жарону Ланье (или, на английский лад, Джарону Ланьеру), создателю фирмы, ставшей в начале 80-х годов прошлого века выпускать бытовые компьютеры, создающие виртуальные миры. Так в массовом сознании понятие «виртуал» тесно увязалось с компьютерными технологиями. Но это совершенно неверно! Ошибочное представление, что все родилось вместе с нами, лишает любое понятие присущей ему глубины, упрощают его культурный смысл, а это самый короткий путь к культивированию «усеченных» представлений, свойственных «масскульту». На самом деле понятию «виртуал», «виртуальная реальность» исполнилось теперь, по меньшей мере, шестнадцать веков.

Понятие «виртуал» возникло в IV веке в ранневизантийской философии. Василий Великий писал в своей книге «Беседы на шестиднев»: «Некая реальность может породить другую реальность, законы существования которой не будут сводиться к законам порождающей реальности». Исаак Сирин считал, что мир устроен по принципу «матрешки», то есть содержит в себе реальности разного иерархического уровня. Николай Кузанский допускал «виртуальное присутствие» дерева в семени, а семени в исходном Начале. Фома Аквинский видел в растениях вегетативную душу, в животных – соединение души вегетативной и души чувственной, а в человеке полагал виртуальное сосуществование души растительной, души животной и собственно человеческой, то есть мыслящей, души. При этом человек волен переходить внутри себя с одного душевного уровня на другой. Все это справедливо и для современных представлений о виртуале.

В дальнейшем категория виртуальности активно разрабатывалась в средневековье. Она была необходима для разрешения ключевых проблем схоластической философии, таких как: возможность сосуществования реальностей разного уровня, образование сложных вещей из простых, энергетическое обеспечение акта действия, соотношение потенциального и актуального. Средневековый логик Дунс Скотт придал термину «virtus» тот смысл, который и стал после него традиционным. Он использовал его для примирения в своей теории единой реальности концептуальных положений – и разнообразного, неупорядоченного опыта отдельного человека. Он утверждал, что реальная вещь содержит в себе свои качества виртуально, отдельно от эмпирических наблюдений. Многообразие качеств вещи складывается из ее восприятия множеством людей, воспользовавшихся для ее понимания своим субъективным опытом. Все качества вещи никогда не могут проявиться в ней одновременно, однако они постоянно в ней присутствуют. Значит, вещь виртуально содержит в себе весь набор своих свойств – иначе они не закрепились бы в ней как принадлежащие этой вещи.

В схоластике средневековья категория «виртуальное» жестко противопоставлялась категории «субстанциональное», где первое мыслилось как предельная божественная реальность, а второе – как нечто пассивное, неразвивающееся, существующее в собственном, не связанном с высшей реальностью, времени и пространстве. Такое, схоластическое, антитетическое, представление об устройстве мира оказывает влияние и на дальнейшее развитие философии европейского типа. Картина мира Нового времени (рационализированной эпохи Просвещения) пошла по пути еще большего упрощения (от жесткого диалога – к монологу): было провозглашено, что все сущее принадлежит реальности единого типа и может быть объяснено едиными «мировыми законами» – космическими или природными.

Философия ньютонианского типа основана на моноонтичном («моно» – один, «онтос» – сущее) сознании, для которого мир воспринимается с единственно возможной внешней позиции, он внеположен наблюдателю и являет собой объект для его размышлений. В таком миропонимании субъект всегда противопоставлен объекту, сущность – явлению, а потенциальное – актуальному.

В отличие от этого, в философии, утвердившейся в европейской культуре с 80-х годов прошлого века, развиваются представления о полионтичности бытия, складывается предположение, что существует множество типов разнородных объектов, принадлежащих одной и той же реальности. Иными словами, в соответствии с новыми представлениями, устройство всего сущего мыслится структурно более сложным, в нем допускается сосуществование реальностей разного уровня, обладающих различными, не сводимыми друг к другу, свойствами, утверждается множественность различных сущностей, составляющих одну реальность. Однако такое миропонимание представляется столь новым и необычным лишь в сравнении с картиной мира последних столетий классической европейской философии. На самом деле в ней возрождаются и находят свое развитие на современном уровне представления древних культур и те, которые всегда существовали за пределами миропонимания европейского типа.

Уже на уровне выяснения этимологии (первичных значениях) терминов «виртуальный», «виртуальная реальность», обнаруживается некий парадокс.

В отношении слова «реальность» все определенно:

«realis» означает «вещественный», «действенный», «существующий в действительности».

Что же касается ключевого понятия «virtus», то здесь существуют разные версии, например:

Латинская: virtualis – «возможный», «потенциальный», «мнимый», «такой, который может или должен появиться». Латинской слово «virtus» обозначает также понятия «истина», «доблесть», «добродетель», «сила», «энергия».

Английская: virtual – «фактический», «действительный», «являющийся чем-либо по существу, реально».

Отсюда понятие «виртуальная реальность» может означать и «возможная реальности», и «существующая реально, но не вещественно», но также и «истинная реальность», «энергетическая реальность» или «действительная реальность», «реальность по существу». В любом случае термин предполагает наличие иерархических уровней реальности.

Показательно, что следы этого термина прослеживаются в самых неожиданных смысловых контекстах. В старославянском глагол «верьти» означает «кипеть», «бурлить» (имеется в виду «кипение родника»), то есть корень vrt обозначает событие, творимое, порождаемое чьей-то активностью сейчас, в данный момент. Это соотносится с современными представлениям о виртуальной реальности, которая может существовать лишь актуально, «здесь и теперь», и исчезает сразу же после прекращения процесса порождения.

Далее: «…слово «врач» происходит от слова, имеющего в качестве корня vrt, то есть «врать». Врачом в древности называли колдуна, заклинателя, который мог врать, то есть заговаривать, лечить» .И это тоже соотносится с представлением о виртуальной реальности как измененной форме сознания, погружение в которую традиционно применяется при лечении (например, введением в гипнотическое состояние).

Глаголы с этим же корнем в буддизме, как и в европейской схоластической философии, обозначают мгновенную беспрепятственную актуализацию психического акта в психике йогина (приверженца практике йоги) или средневекового исихаста (христианского мыслителя, получающего высшее знание путем озарения).

Итак, не только само рассматриваемое явление существует столько, сколько существует осознающий мир разум, но и понятие «виртуал» появилось задолго до компьютерных технологий. Однако следует различать наше мнение о том, что какое-либо явление «виртуально», и действительно состоявшийся переход сознания на иной уровень реальности. Например, для древнего человека реальность мифов не являлась виртуальной, поскольку он осознавал ее как подлинную. Но исходя из теперешних наших представлений, мифы продуцировали виртуальные миры и можно сказать, что «в конечном счете, результатом виртуального развития является цивилизация людей, в которой мы живем». «…процессы мышления, изменения состояний сознания субъектов, возникновение и взаимодействие образов, символов, смыслов – это тоже бытие, но не материальное». Так что «цивилизация людей всегда была частично виртуальной. Феномен виртуальности не есть изобретение последнего времени, а, как и рефлексия, является одним из важных и неотъемлемых свойств развития». [И. Г. Корсунцев].

Мало того, психолог Чарльз Тарт утверждает, что даже привычное, самое обыденное наше мировосприятие – несет черты виртуальности. Он пишет: «Нормальное восприятие физической реальности не является восприятием реальности per se (как она есть), но, скорее, достаточно произвольная конструкция виртуальной реальности, но специфическая виртуальная реальность, имеющая в своем основании культурные презумпции. …Различные физические энергии, подобные свету, звуку, не воспринимаются непосредственно. Скорее они запускают электромеханические процессы в различных рецепторах... Конечный паттерн нервных событий, который мы осознали, и другие нервные события, ведущие к этому, есть наш персональный Процессуальный Симулятор Мира, наш механизм порождения ВР (виртуальной реальности. – И. Р.), в которой мы реально живем»

Так что переход от осознания мира как предметно-пространственной среды к осознанию его как среды «взаимодействия образов, символов, смыслов» – на самом деле не столь уж резок. Он более последователен, чем смена представлений о космосе, подчиняющемся единым законам механики – на системно-вероятностные представления, допускающие, что привычный вид за окном поставляется нашим персональным Процессуальным Симулятором Мира. Восприятие информации с дисплея компьютера, возможность интерактивного взаимодействия с ней, философия медиадизайна в еще большей степени отвечает новому отношению к миру. И это естественно, поскольку «нервная система сформирована так, что она приспособлена к взаимодействию не с самими предметами, а с их информационным кодом]. «Виртуальное пространство – как противоположность естественному телесному пространству – содержит информационный эквивалент вещи».Здесь вспоминается теория средневекового логика: даже материальная вещь со всеми присущими ей свойствами по сути своей – виртуальна.

Соотношение реальностей разного уровня

В литературе можно найти утверждение, что все типы западной философии можно реконструировать из двух мировоззренческих позиций: позиции монизма допускающей существование только одной реальности и позиции дуализма, допускающей существование реальностей двух видов.

Монистическое мировоззрение приводит к стремлению построить в пределе единую теорию, модель мира, в которой все связано со всем. Но, выстраивая такую теорию, человек сам выходит из этой модели и претендует на обладание божественным разумом. Это противоречит научной картине мира, принципу экстерриториальности наблюдателя, ибо если б такой разум был, то его тоже надо было бы включить в картину мира. Поэтому возникла бы необходимость обладать еще более сложным умом, который бы знал законы божественного разума первого порядка… и т. д.

Дуалистическое мировоззрение разрабатывалось в аристотелевской философской парадигме и у схоластов, здесь virtus, виртуальная реальность, противопоставляется субстанциональной реальности – пассивной, неразвивающейся, существующей во времени-пространстве, не связанном с высшей, виртуальной, реальностью. Такая позиция противоречит современным представлениям об иерархии реальностей, поскольку их всего две: божественная и субстанциональная, и характеристики каждой могут быть определены только через их противопоставление.

Плюралистическую, новую для европейской традиции, парадигму потребовалось принять, когда для объяснения многих явлений, обнаружившихся при современной технике наблюдений, стали нужны промежуточные уровни реальности. Развитие современной науки привело европейское мышление к новому пониманию мироустройства.

На формирование таких представлений воздействовали «радикальные изменения фундаментальной топологии того пространства, которое мы «закладываем» в теоретические основания всех наших концептуальных построений». На необходимость выработки новой фундаментальной модели мира указывают новейшие направления исследований: синергетика, общая теория систем, «а также все более явно фиксируемые прямым экспериментом теленомические детерминации (будущее состояние) биологических и даже физических объектов – в опытах с так называемым «отложенным» («отсроченным») выбором в современной лазерной оптике» . Это означает признание совершенно непривычных представлений о времени и причинности. Важнейшим понятием современной теоретической физики является понятие когерентности – требование «внутренней согласованности» объектов, смысл которого в классической оптике заключается в: «постоянстве разности фаз, приходящих в данную точку волновых процессов». В науках о живом исследователи постоянно сталкиваются «с объектами неколичественной и даже неметрической природы» и т. д.

С позиции полионтичности бытия нет ограничений на количество уровней в иерархии реальностей. Но конкретный человек способен одновременно воспринимать только два уровня: порождающий, называемый константным (постоянным, неизменным), и порожденный, который относительно первого уровня и будет для него виртуальным. Однако надо обратить внимание на относительность этих понятий («константный/виртуальный»). Дело в том, что как только воспринимающее сознание человека достаточно освоится на новом уровне и перестанет воспринимать его как необычное состояние – этот уровень станет для него постоянным и способным порождать новые реальности. Тогда сознание человека трансцендируется, то есть переместится на следующий, более высокий уровень… Виртуальная реальность может породить реальность следующего уровня, по отношению к которой сама станет реальностью константной.

Константная реальность уровня нашей обыденной жизни обладает материальной субстанцией. В отличие от нее виртуальная реальность – событийная. «Специфика виртуалистики относительно своих объектов заключается в том, что она рассматривает проявление объектов, существующих в одной реальности, в плоскости другой реальности. С точки зрения той реальности, в которой проявляется действие объекта, этот объект имеет статус события и не имеет субстанции» .

Порожденная реальность интерактивна: не смотря на ее статус порожденности, она взаимодействует с объектами порождающей реальности как равноправная.

Виртуальные объекты существуют не самостоятельно, а как момент взаимодействия других объектов. С окончанием процесса порождения виртуальные объекты исчезают (как, например, виртуальные частицы при физических реакциях). Однако временное существование виртуальных событий не делает их менее реальными, не снижает их статуса.

Виртуальная реальность существует, хотя и не субстанционально, но вполне реально, и в то же время – не потенциально, а актуально, то есть «здесь и теперь».

Природа виртуальной реальности может быть различной: психологической, социальной, техногенной и др. Но вне зависимости от способа порождения виртуальной реальности, ей присущи следующие специфические свойства:

Порожденность. Виртуальная реальность всегда продуцируется активностью какой-либо другой, внешней по отношению к ней, реальности;

Актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только «здесь и теперь», только пока активна порождающая ее реальность;

Автономность. В виртуальной реальности свое время, пространство и законы существования. Для человека, находящегося в виртуальной реальности, нет внеположного ей, то есть находящегося за ее пределами, прошлого или будущего;

Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе, и с порождающей ее, как онтологически независимая от них, обладающая своими, отличными от их, свойствами .