- •Социальная философия Учебное пособие

- •Авторский коллектив:

- •Предисловие

- •Вводная лекция социальная философия, её предмет, смысл, функции и место в системе социально-гуманитарного знания план:

- •1. Предмет социальной философии

- •2. Общественный смысл и функции социальной философии

- •3. Структура социальной философии. Социальная философия и идеология

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Раздел 1. Человек как философская проблема

- •Вопросы для самоконтроля:

- •1.2. Основные подходы к моделированию антропосоциогенеза. Соотношение биологического, психологического и социального в человеке план:

- •Загадка антропосоциогенеза и его основные модели.

- •Проблема соотношения биологического, психологического и социального в человеке:

- •2. Проблема соотношения биологического, психологического и социального в человеке

- •Карен Хорни (англ. Karen Horney, 16 сентября 1885 — 4 декабря 1952)

- •Вопросы для самоконтроля:

- •3. Проблема свободы и ответственности личности, взаимосвязь свободы, необходимости, зависимости и ответственности. Смысл и ценность жизни человека

- •Вопросы для самоконтроля:

- •1.4. Человек в мире культуры план

- •Гердер Иоганн Готфрид

- •Лотман Юрий Михайлович

- •Межуев Вадим Михайлович

- •Вопросы для самоконтроля

- •1. Общество как философская проблема

- •2. Философские концепции общества

- •3. Основные сферы общественной жизни

- •Вопросы для самоконтроля:

- •2.2. Материально-производственная сфера жизни общества план:

- •Общая характеристика материально-экономической сферы жизни общества. Производство общественной жизни

- •Материальное производство, его место в системе общественного производства

- •Человек в структуре производительных сил

- •Вопросы для самоконтроля:

- •2.3. Социальная сфера жизни общества План

- •1.Понятие и основные признаки социальной сферы жизни общества

- •2. Элементы социальной структуры общества

- •3. Социальная стратификация

- •2. Элементы социальной структуры общества

- •Капица Сергей Петрович

- •Социально-профессиональная структура

- •Образовательная структура

- •3. Социальная стратификация

- •Вопросы для самоконтроля:

- •2.4. Основные концепции политической философии. Политическая сфера жизни общества план:

- •4. Региональные политические элиты в России

- •5. Муниципальная элита в системе местного самоуправления

- •Вопросы для самоконтроля:

- •2.5. Духовная сфера жизни общества. Мораль, справедливость и право как регулятор общественной жизнедеятельности план:

- •1. Понятие духовной сферы жизни общества.

- •2. Структура духовной сферы жизни общества

- •3. Мораль как форма общественного сознания

- •3. Мораль как форма общественного сознания.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •2.6. Основные концепции исторического процесса. Формационный и цивилизационный подходы к истории план

- •Развившиеся цивилизации прошлого по а. Тойнби

- •Характеристики культур о. Шпенглера

- •Сильными сторонами цивилизационного подхода являются:

- •Структура всемирной истории: периодизация исторического процесса.

- •3. Движущие силы и механизмы исторического процесса. Цель и смысл исторического процесса.

- •Исторические паттерны

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Раздел III. Будущее человечества

- •3.1. Глобализация человеческой деятельности. Человечество перед лицом глобальных проблем современности план:

- •3. Россия в глобализированном мире: альтернативы развития

- •Вопросы для самоконтроля:

- •3.2. Осмысление итогов XX века: социальная философия в поисках нового Проекта план:

- •1. Мировая ситуация начала ххi столетия. Трансформации глобального капитализма.

- •2. Новые социальные пространства: модернистская, либеральная, традиционистская и мультикультурная модели

- •3. Социальная философия в поисках нового Проекта:

- •2. Новые социальные пространства: модернистская, либеральная, традиционистская и мультикультурная модели

- •3. Социальная философия в поисках нового Проекта:

- •Вопросы для размышления:

- •. Стратегия будущего. Проблемы и перспективы развития современной цивилизации план:

- •1. Социальное прогнозирование. Методы и средства социального прогнозирования.

- •2. Проблемы гуманизма в судьбах современной цивилизации.

- •3. Основание геополитической и социокультурной стратегии России в ххi веке.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Содержание

- •1.Человек как философская проблема

- •2. Общество и его структура

- •3. Будущее человечества

Социальные

общности: работники

конкретных

профессий, умственного и

физического

трудаСоциально-профессиональная структура

Социальные

общности: не имеющие

образования,

имеющие образование

начальное,

среднее, высшее,

гуманитарное,

техническое

Образовательная структура

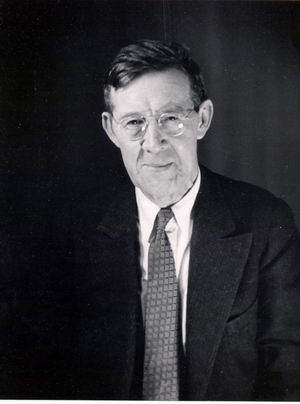

В

Сорокин

Питирим Александрович

(1889, с. Турья Вологодской губ. - 1968,

Винчестер, штат Массачусетс, США)

Социолог.

В 1920 основал отделение социологии; В

1921 защитил диссертацию. Был арестован

за активное неприятие политического

режима и в 1922 выслан из страны.

Произведения:

«Система социологии» (1920); «Современное

состояние России» (1922) и др.

3. Социальная стратификация

Термин «социальная стратификация» применяется для обозначения структурированного социального неравенства, условий, при которых социальные группы имеют неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть, престиж, образование, информация, профессиональная карьера, самореализация и т.п.

Одним из родоначальников теории социальной стратификации является П.А. Сорокин (1889-1968).

«социальная стратификация – это дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге…. В любом обществе в любые времена происходит борьба между силами стратификации и выравнивания. Первые работают постоянно и неуклонно, последние – стихийно, импульсивно, используя насильственные методы». [П.А.Сорокин “Человек. Цивилизация. Общество.” М.1992 г., С.302, 334]. «Взаимосвязи, как индивидов, так и групп, могут находиться либо на одном горизонтальном уровне, либо стоять на разных ступенях иерархической лестницы» [Сорокин П.А. «Система социологии», Т.2, М. 1993г., С.591]. При этом П.А. Сорокин подчеркивает: «Вряд ли когда-либо существовали общества, социальные слои которых были абсолютно закрытыми или в которых отсутствовала бы вертикальная мобильность в ее трех основных ипостасях – экономической, политической и профессиональной» (Сорокин П.А. «Человек. Цивилизация. Общество». - М. 1992, C.377). |

Таким образом, основа и сущность социальной стратификации, по П.А. Сорокину, – в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности; наличии и отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. Социальное неравенство может проявляться как неравные возможности (или неравное вознаграждение за одни и те же усилия или достижения) не только для социальных групп, но и для отдельных людей внутри группы. Однако в контексте исследований социальной стратификации рассматривается, главным образом, систематически проявляющееся неравенство между группами людей, возникающее как непреднамеренное следствие социальных отношений и воспроизводящееся в каждом следующем поколении.

Формы социальной стратификации:

Рабство – деление людей на свободных и на людей-вещей (рабов);

Касты – обособленные общественные группы, члены которых связаны происхождением или правовым положением, принадлежность к которым является наследственной;

Сословия - социальные группы, статус которых закреплен обычаем, религией, правом или принадлежностью к тому или иному классу;

Классы - группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства.

В научной традиции существует два основных подхода к исследованию социальной стратификации, один из которых - классовый - основан на объективных показателях принадлежности к социальному классу или слою, второй - статусный - на субъективных оценках престижа индивидов, социальных групп, профессий. Первая традиция является, по преимуществу, европейской, вторая - американской.

Классы стали формироваться еще в недрах первобытного общества. Это понятие было впервые употреблено в начале девятнадцатого века французскими историками Ф. П. Гизо (1787-1874) и О. Тьерри (1795-1856), а также английскими политэкономами А. Смитом (1723-1790) и Д. Риккардо (1772-1823).

Теория классового строения общества восходит к работам К.Г. Маркса (1818-1883), который впервые в истории социальной мысли выделил борьбу между соперничающими социальными и экономическими классами в качестве центральной характеристики общества и доминирующего источника социальных изменений. В качестве классов здесь определялись большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда,

Тип общества

|

Основные классы |

Неосновные классы

|

Социальные слои и группы |

Рабовладельческое общество

|

Рабовладельцы Рабы

|

Помещики Крестьяне |

Духовенство Мелкие свободные предприниматели Ремесленники Земледельцы |

Феодальное общество

|

Помещики- феодалы Крепостные крестьяне

|

Буржуазия Мануфактурные рабочие

|

Духовенство Интеллигенция Ремесленники Купечество |

Капиталистическое общество

|

Буржуазия Рабочий класс

|

Помещики Крестьяне

|

Духовенство Интеллигенция Служащие Маргиналы |

а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают». Основные классы по К. Марксу представлены в таблице1. В капиталистическом обществе имелось два класса – буржуазия и пролетариат, между которыми располагается мелкая буржуазия, дифференцирующееся крестьянство и интеллигенция; социалистическая революция ведет к ликвидации классового деления общества.

По К. Марксу, классы возникают на основе различающихся позиций, которые индивиды занимают в системе общественного производства. Ключевыми понятиями в данном случае являются способ производства и производственные отношения. Антагонистические классы формируются по двум объективным критериям - общности экономического положения, обусловленной отношением к средствам производства, и общности властных полномочий по сравнению с государственной властью.

Отличительными чертами марксистского подхода к исследованию социальной стратификации являются: 1) признание объективности оснований существования классов и 2) выделение в качестве «базисных» социально-экономических факторов социальной стратификации. К. Маркс утверждал, что при любом типе экономической организации общества существует господствующий класс, который владеет средствами производства и осуществляет над ними контроль. Благодаря экономической власти господствующий класс решает судьбу тех, кто на него работает.

Большинство современных западных концепций социальной стратификации сочетают некоторые аспекты теории К. Маркса с идеями М. Вебера (1864-1920). К экономическому критерию социальной стратификации (богатству) Вебер добавил два других измерения - престиж и власть. Он рассматривал три этих аспекта, взаимодействующих между собой, в качестве основы, на которой строятся иерархии во всех обществах. Различия в собственности создает классы, различия в престиже - статусные группы (социальные страты), различия во власти - политические партии. В отличие от К. Маркса, М. Вебер предполагал, что общности формируются в большей степени на основе статусных групп, выделяемых по критерию социально предписанного престижа. Здесь под классами понимаются группы, имеющие доступ к рынку и предлагающие на нем те или иные услуги; группы статуса не связаны с рыночной ситуацией и различаются по образу жизни.

«...в противоположность чисто экономически детерминированной «классовой ситуации» мы понимаем под «статусной ситуацией» любой типичный компонент жизненной судьбы людей, который детерминирован специфическим, позитивным или негативным социальным оцениванием почести». Говоря о почести, М. Вебер поясняет: «По содержанию статусную почесть можно выразить следующим образом: это специфический стиль жизни, который ожидается от тех, кто высказывает желание принадлежать к данному кругу людей» [Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. - № 5. - 1994. - С.149 -152]. |

Он отмечал:

Следуя К. Марксу и М. Веберу, западноевропейская традиция рассматривает классы в качестве основы стратификационной структуры любого общества и отправной точки всех стратификационных процессов, в частности - мобильности.

В трактовке Р. Дарендорфа (1929-2009) общество в социальном отношении распадается на господствующий класс, бесклассовые группы, дифференцированные на основе отношений власти; все классовые отношения включают в себя конфликтующие интересы.

К настоящему времени многими российскими философами и социологами принимается такое представление о дифференциации социальных общностей в экономически развитых странах: все общества этих стран подразделяются на три большие группы. Первая группа – это высший, или правящий, класс.

В

Эмиль

Максимилиан Вебер

(21 апреля 1864 - 14 июня 1920) — немецкий

социолог, историк и экономист. Старший

брат Альфреда Вебера. Свою концепцию

Вебер называл «понимающей социологией».

В 1892-1894

годах приват-доцент, а затем

экстраординарный профессор в Берлине,

в 1894-1896 годах — профессор

национальной экономии во Фрейбургском,

с 1896 — в Гейдельбергском,

с 1919 — в Мюнхенском университете.

Один из основателей «Немецкого

социологического общества» (1909). С 1918

года профессор национальной экономии

в Вене. В 1919 году — советник

немецкой делегации на Версальских

переговорах.

В современной науке наиболее убедительной считается классовая схема Д. Голдторпа, Р. Эриксона. Критерии классовой схемы - отношения собственности (найма), условия найма (оплаты труда), степень автономности и возможность продвижения по службе:

1. Профессионалы, руководители, интеллигенция высшего уровня; крупные работодатели: промышленники, предприниматели, землевладельцы;

2. Профессионалы, руководители, интеллигенция среднего уровня;

3. Полупрофессионалы, старшие работники офисов, торговли, сферы обслуживания;

4. Мелкие работодатели в промышленности, сфере услуг; в сельском хозяйстве;

5.Техники, старшие рабочие (бригадиры и т.п.);

6. Квалифицированные рабочие в промышленности;

7.Неквалифицированные рабочие в промышленности; сельскохозяйственные рабочие.

Многие исследователи социальной структуры общества стали применять в своем анализе понятие «страты» - обозначение социальных слоев меньшего масштаба, чем классы. Вместе с тем понятие «страт» способно охватить собой значительно большее количество социальных общностей, чем понятие «класс», более многосторонне охарактеризовать социум и более конкретно проследить динамику, мобильность социальной структуры.

В отличие от социальной структуры, возникающей в связи с общественным разделением труда, страты возникают в связи с общественным распределением результатов труда, то есть социальных благ. Социальная страта (слой) обладает определенной качественной однородностью. Она представляет собой совокупность людей, занимающих в иерархии близкое положение и ведущих сходный образ жизни. Принадлежность к страте имеет две составляющие - объективную (наличие объективных показателей, характерных для данного социального слоя) и субъективную (идентификация себя с определенным слоем).

Американский подход, основоположником которого можно считать У. Уорнера с его теорией репутаций, базируется на субъективных оценках престижа индивидов, профессий, социальных групп. Во всех обществах существует примерно одинаковое разделение труда. В результате специализированного разделения труда складываются различные степени власти. В любом обществе люди, обладающие властью, имеют политическое влияние и различные привилегии. Поскольку власть и привилегии ценятся повсюду, то и связанные с ними профессии считаются престижными.

В подходе, предложенном О. Дунканом, используется высокая корреляционная связь между престижностью профессии, уровнем образования и доходом. Предполагается, что шкалы престижа измеряют некий континуум престижей или статусов, и между стратами не существует строгих границ. Различия между такими стратами представляются не столь радикальными, как при классовом подходе. Эта особенность американского подхода к социальной стратификации обусловлена тем, что в США исторически не наблюдалось строгого деления на классы, так как прибывшим в страну эмигрантам с самым разным классовым происхождением приходилось начинать практически с нуля и достигать определенного положения на социальной лестнице благодаря не столько своему происхождению, сколько личным достоинствам. По этой причине американское общество всегда считалось более открытым, с точки зрения социальной мобильности, чем европейское.

Американский подход, основанный на шкалах профессионального престижа, не отражает всех различий в уровне и стиле жизни различных социальных групп. Европейская же традиция предполагает многокритериальный подход к выделению социальных классов, групп и слоев. Важнейшими из таких критериев сегодня представляются положение на рынке труда, профессионально-должностной статус, позиция во властной иерархии, уровень доходов, наличие собственности, включая собственность на средства производства.

Исследователи отмечают, что общая направленность эволюции социальной структуры в России во многом совпадает с общемировыми тенденциями. Вместе с тем, в России имеются и свои особенности: усиление социального неравенства, поляризация населения, маргинализация социальных слоев.

В настоящее время население современной России распределяется на 10 основных страт, уровень и качество жизни которых принципиально различны. Данная модель стратификации современного российского общества по показателям уровня жизни за последние несколько лет практически не изменилась, в связи с чем, можно утверждать, что эта модель в основном сформировалась и приняла устойчивые формы.

В рамках данной модели выделяются первые нижние две страты, которые объединяют 21 % россиян (по данным на 2006 год, но по мнению многих учёные в ближайшие годы ситуация не изменится). Это именно та доля населения, которая по своему реальному уровню жизни находится за чертой бедности. Чтобы понять ситуацию, характеризующую повседневную жизнь названной категории людей, следует отметить, что 2/3из них крайне негативно оценивают возможность удовлетворения базовых потребностей: это питание, одежда, жилищные условия.

Третья страта носит промежуточный характер и объединяет россиян, балансирующих на грани бедности. Сегодня она объединят 17 % россиян. Её характерной особенностью по отношению к двум нижним стратам является не столько уровень жизни – по многим показателям он одинаков, – сколько другой существенный факт: представители данной страты еще не люмпенизировались и ведут по сути такой же образ жизни, как и та доля населения, которая является более благополучной.

Четвертая страта охватывает ту часть наших сограждан, которые живут на уровне малообеспеченности, объединяя четверть населения страны (24%). Именно уровень жизни, характерный для этой страты является и «срединным» для данного региона проживания, и наиболее типичным. Представители четвёртой страты задают стандарт потребления, который воспринимается россиянами как возможно приемлемый прожиточный минимум. В связи с этим вызывает тревогу одна весьма негативная тенденция: единственное значимое изменение в численности всех страт за последние несколько лет связано со «сползанием» части представителей четвёртой страты в состав третьей.

Это наглядно свидетельствует об исчерпании у части малообеспеченного населения России ресурсов для самостоятельного поддержания минимально приемлемого уровня жизни.

Страты с пятой по восьмую, объединяющие не менее трети населения, представляют средние слои. Они заметно различаются между собой, тем не менее, могут рассматриваться как относительно благополучные на общероссийском фоне. Ядро этих страт – российский средний класс. Он охватывает 20-22%.

При его выделении использовались довольно жёсткие критерии:

уровень образования не ниже среднего специального;

душевой доход семьи не ниже медианного для данного региона;

характер труда – не физический;

самоидентификация со средними слоями общества.

Девятая – десятая страты – это около 5 % населения, которое, с точки зрения большинства россиян, можно назвать богатыми (примерный душевой месячный доход 2000 у.е.). По международным критериям – это скорее высший слой среднего класса.

Таким образом, в России с 2006 года и поныне свыше 60 % населения характеризовалось тремя параметрами уровня жизни: «ниже черты бедности», «на грани бедности» и в состоянии «малообеспеченности»1.