- •Глава 9. Устройства автоматизированной диагностики

- •Состояния пути и стрелочных переводов

- •Классификация магнитных и электромагнитных методов

- •Магнитный метод.

- •Магнитодинамический метод.

- •Вихретоковый метод.

- •Классификация ультразвуковых методов диагностики.

- •Теневой и зеркально- теневой методы ультразвукового контроля

- •Зеркальный метод ультразвукового контроля.

- •Классификация дефектов.

- •Средства для неразрушающего контроля.

- •Дефектоскоп рдм – 1

- •Дефектоскоп ультразвуковой авикон-11

- •Возможности системы регистрации данных контроля

- •Литература по теме:

- •Контрольные вопросы для самопроверки усвоения темы:

Магнитодинамический метод.

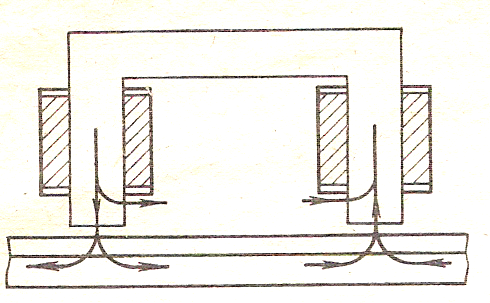

Этот метод используется для скоростного дефектоскопировапия рельсов, лежащих в пути. Постоянное магнитное поле перемещается относительно рельса со скоростью 60-70 км/ч. Оно возбуждается П-образными электромагнитами – по одному на каждую рельсовую нить пути. Намагничивающие обмотки электромагнитов подключены к источнику постоянного тока. Между полюсами движущегося электромагнита и рабочей поверхностью рельса есть воздушные зазоры 8-10 мм. Полюсные магнитные потоки (рис.9.2) частично рассеиваются, а в рельсе разветвляются на две части – межполюсную и заполюсную. Для обнаружения дефектов в рельсах используется межполюсной магнитный поток, составляющий примерно 60 % общего потока, возбуждаемого намагничивающим током в обмотках электромагнита. Характерные свойства магнитодинамического метода в основном обусловлены особенностью намагничивания рельсов в движущемся поле электромагнита. Магнитный поток, возникающий в рельсе в зоне влияния одного из полюсов движущегося электромагнита, возрастает и убывает в зоне влияния другого полюса.

Рис. 9.2 Схема разделения магнитного потока в рельсе

Этот непрерывный процесс перемагничивания рельса полем движущегося электромагнита связан с явлением гистерезиса и образованием вихревых токов. Установлено, что увеличение скорости перемещения электромагнита от 57 до 70 км/ч незначительно уменьшает индукцию в поверхностном слое головки рельса и вместе с тем вызывает резкое уменьшение индукции в глубинных слоях головки. Такой сложный характер намагничивания рельса, резко меняющийся с увеличением скорости перемещения электромагнита относительно рельса, обусловлен действием вихревых токов.

Дефект в виде поперечной трещины в головке рельса является препятствием для продольной составляющей вихревых токов. Трещины вызывают изменение контуров замкнутых вихревых токов и уменьшают их плотность. Это приводит в зоне дефекта к изменению магнитного поля вихревых токов внутри головки рельса и над ее поверхностью. Местное изменение поля вихревых токов над рабочей поверхностью головки рельса представляет собой вихретоковую составляющую магнитодинамического поля дефекта. При низких скоростях движения, когда интенсивность наводимых в рельсе вихревых токов невелика, определяющее значение в формировании магнитодинамического поля дефектов имеет фактор намагниченности. С увеличением скорости движения растет интенсивность наводимых в рельсах вихревых токов, повышается их роль в формировании магнитодинамических полей дефектов, что сказывается на их значении и форме.

Магнитодинамические поля дефекта определяют искателем. В условиях перемещения электромагнита относительно рельса в качестве искателя может служить многовитковая катушка без магнитного сердечника. Катушку устанавливают в полюсном пространстве электромагнита и вместе с ним перемещают над рабочей поверхностью головки рельса.

Вихретоковый метод.

Обнаружение дефектов в металлических деталях вихретоковым методом базируется на законе электромагнитной индукции, по которому переменное магнитное поле возбуждает в них вихревые токи. Последние замыкаются в толще металла и не могут быть использованы для обнаруже-ния дефектов. Поэтому вихретоковый метод основан на наблюдении за процессами, сопутствующими вихревым токам и наряду с этим происходящими вне контролируемой детали. Переменное магнитное поле в контролируемой детали создается намагничивающей катушкой, которая питается от источника переменного тока. Рассматривая вихретоковый метод, следует иметь в виду, что переменное поле, даже при относительно небольшой частоте, проникает только в поверхностный слой детали. По закону электромагнитной индукции в поверхностном слое металла возникнут вихревые токи, замкнутые контуры их охватывают линии переменного магнитного поля. Вихревые токи, как и всякие электрические токи, создают свое магнитное поле, которое в отличие от поля катушки является вторичным. По правилу Ленца вторичное переменное поле в каждый момент времени противоположно первичному, т. е. ему противодействует.

Взаимодействие поля вихревых токов (вторичного поля) с полем катушки (первичное) изменяет ее электрические параметры. Увеличиваются потери энергии на нагревание детали вихревыми токами и возрастает активное сопротивление катушки. В зависимости от материала (магнитный или немагнитный), в котором возбуждаются вихревые токи, возрастает или уменьшается индуктивное сопротивление катушки. Следовательно, уровень вихревых токов в контролируемой детали косвенным образом может быть установлен по изменению электрических параметров намагничивающей катушки.

Индуктивное сопротивление намагничивающей катушки при контроле немагнитного материала (цветной металл) изменяется иначе, чем магнитного. В немагнитном металле противодействующее поле вихревых токов уменьшает первичное поле намагничивающей катушки, а в магнитном результирующий поток в намагничивающей катушке практически больше, чем первичный, благодаря магнитным свойствам вещества. Следовательно, в первом случае индуктивное сопротивление катушки уменьшается, а во втором – увеличивается.

Изменение электрических параметров намагничивающей катушки зависит от электрической проводимости и магнитной проницаемости металла, над который устанавливается катушка, от частоты намагничивающего тока, толщины слоя металла под катушкой. Чем больше электрическая проводимость металла и частота тока, тем в большей степени изменяются параметры катушки. Вместе с этим, чем больше частота тока и электрическая проводимость металла, тем меньше глубина проникновения вихревых токов.

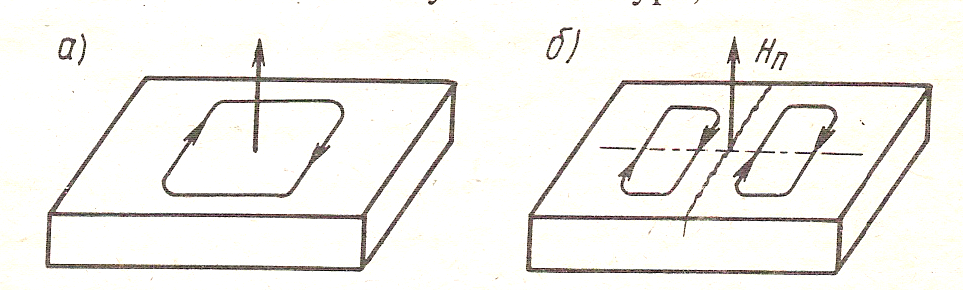

Т рещина

или другой дефект, нарушающие сплошности

поверхностного слоя металла, – препятствие

для вихревых токов (Рис. 9.3). Оно оказывает

действие, аналогичное резкому уменьшению

электрической проводимости

металла, что отражается на электрических

параметрах намагничивающей катушки.

рещина

или другой дефект, нарушающие сплошности

поверхностного слоя металла, – препятствие

для вихревых токов (Рис. 9.3). Оно оказывает

действие, аналогичное резкому уменьшению

электрической проводимости

металла, что отражается на электрических

параметрах намагничивающей катушки.

Рис. 9.3. Распределение вихревых токов в контролируемом изделии:

а - на участке без дефектов; б- на участке с поперечной трещиной.

Толщина металла имеет значение лишь в тех случаях, когда она меньше глубины проникания вихревых токов в данном металле. Выбор оптимальной частоты намагничивающего поля для дефектоскопирования металла с определенной электрической проводимостью и магнитными свойствами зависит в основном от глубины залегания трещин, которые должны быть обнаружены. Так как контролируется только слой металла, прилегающий к поверхности детали, то для обнаружения трещин с минимальной глубиной залегания используют достаточно большую частоту с тем, чтобы глубина проникания вихревых токов не превышала долей миллиметра. Недостаток метода при накладной намагничивающей катушке – большая чувствительность к изменению расстояния между катушкой и поверхностью детали. Поэтому наличие промежуточных слоев (окисные пленки, защитные покрытия и др.), неровности на поверхности испытуемой детали существенно изменяет электрические параметры намагничивающей катушки. Среди других известных схем практическую ценность для дефектоскопирования токовихревым методом представляет схема с двумя катушками — намагничивающей и измерительной. Катушки жестко связаны и в целом представляют устройство, напоминающее обычную катушку накладного типа. При установке такого устройства на поверхности металлической детали в ней возникают вихревые токи. Витки намагничивающей катушки охватывают результирующий поток, вызванный взаимодействием намагничивающего поля и поля вихревых токов. Система, состоящая из двух катушек, как и мостовая, позволяет дефектоскопировать на основании значения и фазы э. д. с. в измерительной катушке. Опыт показал, что при контроле изделий из ферромагнитных материалов токовихревыми системами накладного типа могут возникать помехи, снижающие надежность выявления недопустимых дефектов. Помехи наблюдаются главным образом в местах, где нарушена структура металла, например из-за обезуглероженности или наклепа. То и другое приводит к заметным изменениям электрических и ферромагнитных свойств металла. Применительно к контролю изделий из ферромагнитных металлов более надежный способ отстройки от помех, вызванных структурной неоднородностью материала, – использование особенностей, возникающих в резуль-тате воздействия трещины на распределение вихревых токов в металле. Целесообразно в связи с особенностями вихретокового поля в зоне трещины применять токовихревую систему, вытянутую вдоль трещины. Измерительная катушка системы, ориентированная на вертикальную составляющую поля, должна быть встроена в сердечник намагничивающей катушки и иметь небольшие размеры в поперечном к трещине направлении.