- •Радиоствол, телефонный ствол, телевизионный ствол, цифровой ствол ррл.

- •2. Расчет полосы пропускания высокочастотного тракта аппаратуры сп с частотной модуляцией.

- •3.Способы модуляции несущих цифровых ррл.

- •4. Расчет полосы пропускания цифровых ррл.

- •5. Множитель ослабления поля свободного пространства.

- •7. Влияние земной поверхности на распространение радиоволн.

- •8. Основные виды антенн ррл сп и параметра антенн.

- •9. Структурная схема орс.

- •10.Структурная схема прс (промежуточной станции).

- •11.Структурная схема оконечной аппаратуры телефонного ствола.

- •12. Передача сигналов тв по ррл.

- •13.Частотные модуляторы. Структурная схема.

- •14. Частотные демодуляторы. Структурная схема.

- •15. Классификация шумов ррл.

- •16. Тепловые шумы в каналах тч ррл с чм.

- •21. Эталонные цепи для передачи многоканальных сигналов. Нормы на допустимые шумы.

- •Принципы построения спутниковых сп. Типы орбит. Законы Кеплера.

- •Приемная аппаратура земных станций спутниковых систем. Структурная схема.

- •Бортовая приемо-передающая аппаратура.

- •Многостанционный доступ в спутниковых сп.

- •Основные энергетические соотношения на спутниковых линиях.

Основные энергетические соотношения на спутниковых линиях.

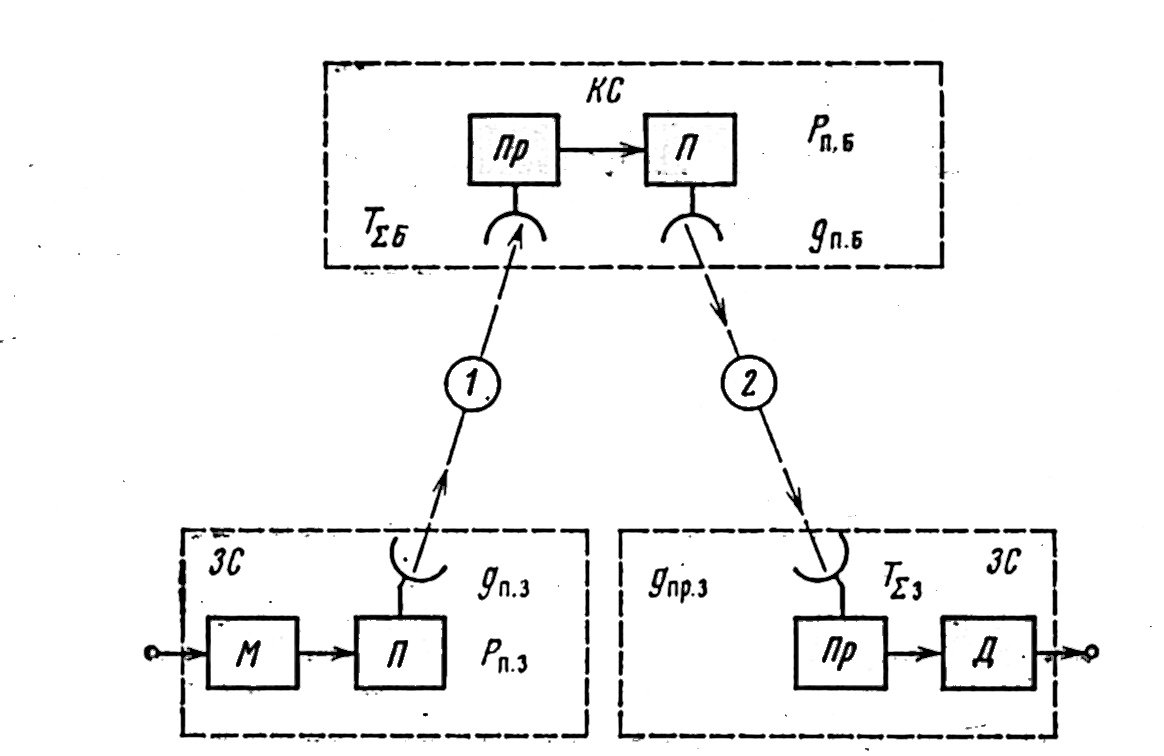

Сигнал на входе приемника. Спутниковая линия связи (рис. 9.5) содержит участок 1 (линия «вверх») и участок 2 (линия «вниз»). При определении уровней входных сигналов должны быть известны энергетические параметры аппаратуры, указанные на рис. 9.5. Их удобно вычислить в децибелах, а мощности передатчиков — в децибелваттах. Обозначения параметров соответствуют принятым выше, причем параметры аппаратуры ЗС имеют индекс «з», а КС— индекс «б» (бортовая аппаратура).

В ССС принято характеризовать передающие станции значениями ЭИИМ :

![]() ;

;

![]() ,

,

где рИ.З и рП.Б — ЭИИМ ЗС и КС, выраженные в децибелваттах. Запишем для участков 1 и 2 основные уравнения передачи:

![]() ;

;

![]() ,

,

где

рс.в.хб

и рс.вх.з

— уровни мощности сигнала на входах КС

и ЗС соответственно:

![]() —

суммарное

ослабление сигнала на участках / и 2

(соответственно

i=l

и i=2);

аАТМ—

потери, обусловленные поглощением

радиоволн в спокойной атмосфере (без

дождя); ад

— ослабление в дождях (гидрометеорах);

аП

— потери, возникающие вследствие

несовпадения плоскостей поляризации

сигнала и антенны; адр

— потери из-за дополнительных факторов.

—

суммарное

ослабление сигнала на участках / и 2

(соответственно

i=l

и i=2);

аАТМ—

потери, обусловленные поглощением

радиоволн в спокойной атмосфере (без

дождя); ад

— ослабление в дождях (гидрометеорах);

аП

— потери, возникающие вследствие

несовпадения плоскостей поляризации

сигнала и антенны; адр

— потери из-за дополнительных факторов.

Значение асв можно рассчитать, если положить, что R0 = L, где L — расстояние между антеннами ЗС и КС (наклонная дальность).

В спокойной атмосфере кислород и водяные пары поглощают энергию радиоволн. На резонансных частотах кислорода (60 и 120 ГГц) и водяных паров (22 и 165 ГГц) наблюдаются максимумы поглощения. Значения потерь aАTM зависят также от длины пути сигнала в атмосфере, которая в свою очередь определяется по углу места.

сигнала каплями дождя, туманом и мокрым снегом. Здесь рассмотрим только влияние дождя. Поскольку толщина дождевой зоны в атмосфере около 2 км, то в зависимости от Р можно рассчитать LA— эквивалентную длину пути сигнала в дожде. Положив RЭ=LД и VД=-aД, можно найти ослабление сигнала в дожде с заданной интенсивностью. По кривым статистического распределения интенсивности дождей можно определить ослабление в дождях для разных процентов времени наихудшего месяца.

Рисунок

9.5- К расчёту спутниковой линии связи

Ослабление сигнала в гидрометеорах связано с рассеянием энергии

Расчет энергетических параметров аппаратуры обычно начинают с определения допустимого значения Q ВХ, где QВХ — суммарное отношение сигнал-шум на входе приемника ЗС, учитывающее ТШ двух участков. Его находят, исходя из рекомендаций МККР на отношение сигнал-шум в канале гипотетической линии QТВ и выигрыша ТВ. Затем следует правильно распределить QВХ между участками СЛС, учитывая, что они не равнозначны по своим энергетическим параметрам. При этом считают QBХ1 = aQBХ и QBХ2 = bQBХ. В соответствии с (9.5) 1/а+1/b=1 или a = b/(b -1). Обычно принимают а=11...6. Если же проектируют ССС, с большим числом приемопередающих ЗС, то бывает выгодно взять а=b=2. Дальнейшие расчеты выполняют отдельно для каждого участка. Они сводятся к подбору таких значений T и TПР, ЭИИМ, мощности передатчика, коэффициентов усиления и размеров антенн, которые обеспечивают требуемые значения QBХl и QBX2 и могут быть реализованы на практике.