Лекции по Разработка САПР / 6.лекц_Обоснование решения о создании САПР

.docОбоснование решения о создании САПР

Процесс обоснования и принятия решения о создании САПР можно представить в виде последовательности процедур (рис. 2. 7).

Рис. 2.7.

Целесообразность создания САПР в целом и состава функций каждой очереди системы обосновывается путем сопоставления эффекта от автоматизации и затрат на ее осуществление.

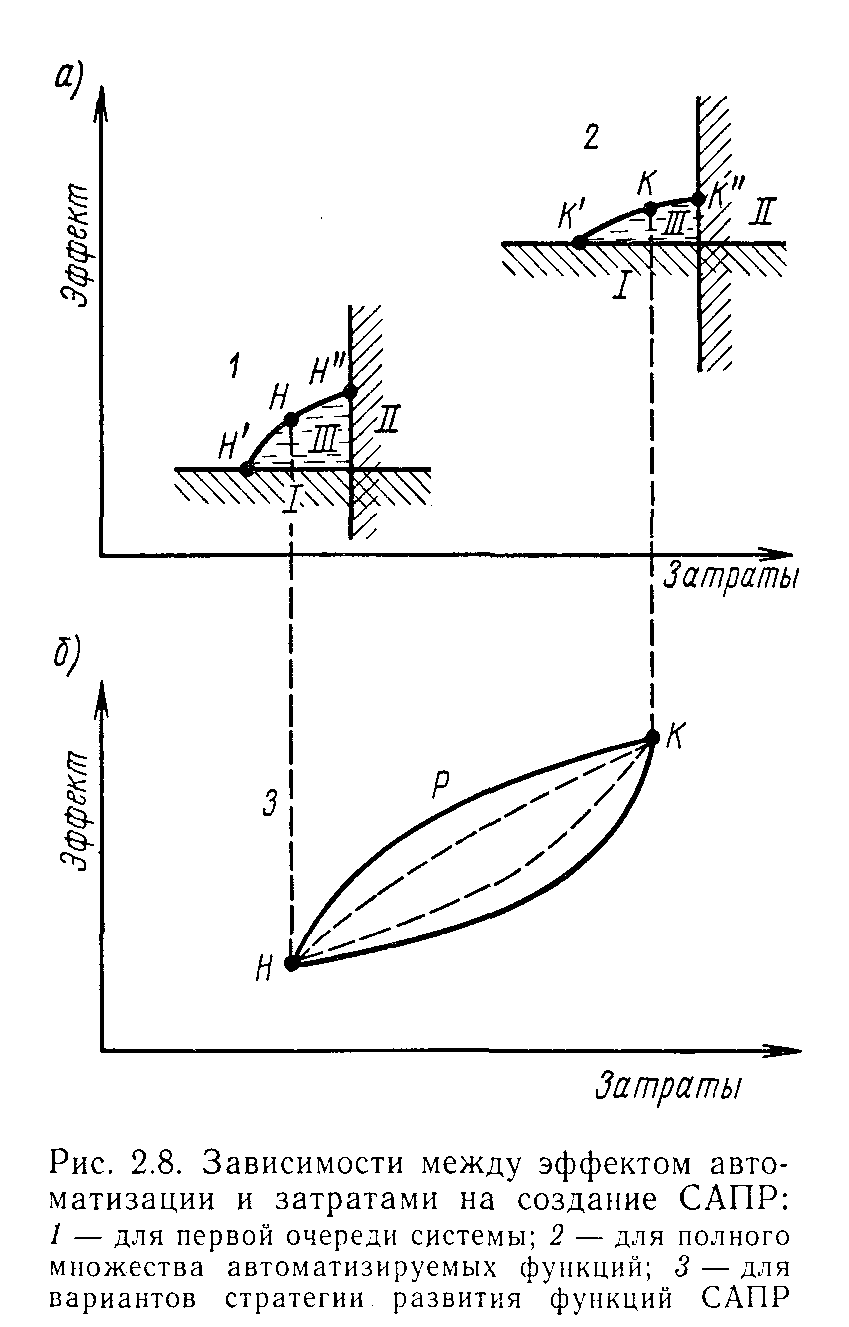

Особенности возникающих при этом задач иллюстрирует рис. 2.8. На рис. 2. 8, а показаны возможные области значений составляющих эффективности САПР для различных вариантов состава автоматизируемых функций. Проблемы, возникающие перед системотехником при выборе состава функций САПР, аналогичны как для первой очереди системы (участок 1), так и для полного множества автоматизируемых функций (участок 2). Они заключаются в построении множества функций, оптимального по Парето. Отображение этого множества в критериальное пространство эффект-затраты позволяет достаточно полно представить возможную степень достижения целей автоматизации и обоснованно выбрать целесообразный состав функций (см. § 1.3). На рис. 2. 8, а область I соответствует вариантам с низким эффектом автоматизации, область II — с недопустимо большими затратами на создание САПР, область III — неэффективным вариантам, доминируемым как по показателям эффекта, так и по показателям затрат.

Задачей системотехника является отсеивание вариантов, принадлежащих областям I—III, и отбор вариантов, оптимальных по Парето, т. е. принадлежащих участкам Н'—Н" для первой очереди системы и К'—К" для полного множества автоматизируемых функций. На основе инфомации, полученной системотехником, ЛПР выбирает окончательный состав функций первой очереди (точка Н) и конечную цель развития функций системы (точка К).

На рис. 2. 8, б показаны границы возможных вариантов стратегий развития функций САПР при фиксированных начальной Н и конечной К. точках. Построение этих. границ является задачей системотехника. Право выбора окончательного варианта принадлежит ЛПР. Заметим, однако, что с позиций пользователя САПР предпочтительным является вариант Н—Р—К, так как он обеспечивает максимальную отдачу от системы в начале ее ЖЦ. Этот фактор часто является определяющим для успешного перехода проектирующей организации на новую технологию. Кроме того, стратегия Н—Р—К учитывает объективно существующую тенденцию к смене представлений о назначении САПР после внедрения ее первых очередей.

Рассмотрим более подробно вопросы обоснования решения о создании САПР на примере процедуры выбора полного состава автоматизируемых функций. Любая процедура обоснования проектных решений включает в себя три основных этапа: анализ проблемной ситуации, подготовку процесса решения задачи и реализацию этого процесса.

Анализ проблемной ситуации заключается в оценке соответствия организационного, информационного и методического обеспечения работы системотехника условиям решения стоящих перед ним задач.

Организационное обеспечение заключается в том, чтобы помимо системотехника в выполнении рассматриваемой процедуры участвовали эксперты и лица, принимающие окончательные решения. К роли эксперта в данном случае должны привлекаться ведущие специалисты организации — пользователя САПР, а также специалисты головного разработчика, имеющие опыт разработки функциональных задач для систем-аналогов и знакомые

с тенденциями развития программно-технической базы САПР. В группе ЛПР должны участвовать: главный конструктор САПР, его заместители по разработке компонентов системы, руководители организации-пользователя САПР.

Информационное обеспечение заключается в проверке корректности (и в первую очередь полноты) исходных данных для решения задачи. С этих позиций результаты диагностического анализа должны содержать следующую информацию (рис. 2.9):

описание признаков эффективности системы проектирования;

перечень признаков эффективности, подлежащих улучшению (уровень I), и требования к степени их улучшения;

описание иерархической связи выделенных признаков с признаками эффективности отдельных процессов проектирования (уровень II), проектных процедур (уровень III) и операций (уровень IV), а также с параметрами операций (уровень V).

Методическое обеспечение должно содержать методы и средства, позволяющие: проанализировать степень достижения общей и частных целей автоматизации в зависимости от конкретных изменений параметров проектных операций; оценить принципиальную возможность автоматизации тех или иных функций, а также затрат па создание соответствующей системы. Из-за неформального характера большинства оценок, а также дефицита информации, объективно присущего данной стадии создания системы, методическое обеспечение строится и основном на методах первой группы (см. § 1.3).

Подготовка процесса выбора автоматизируемых функций включает в себя определение структуры и содержания этого процесса, формирование критериев выбора и декомпозицию (при необходимости) исходной задачи.

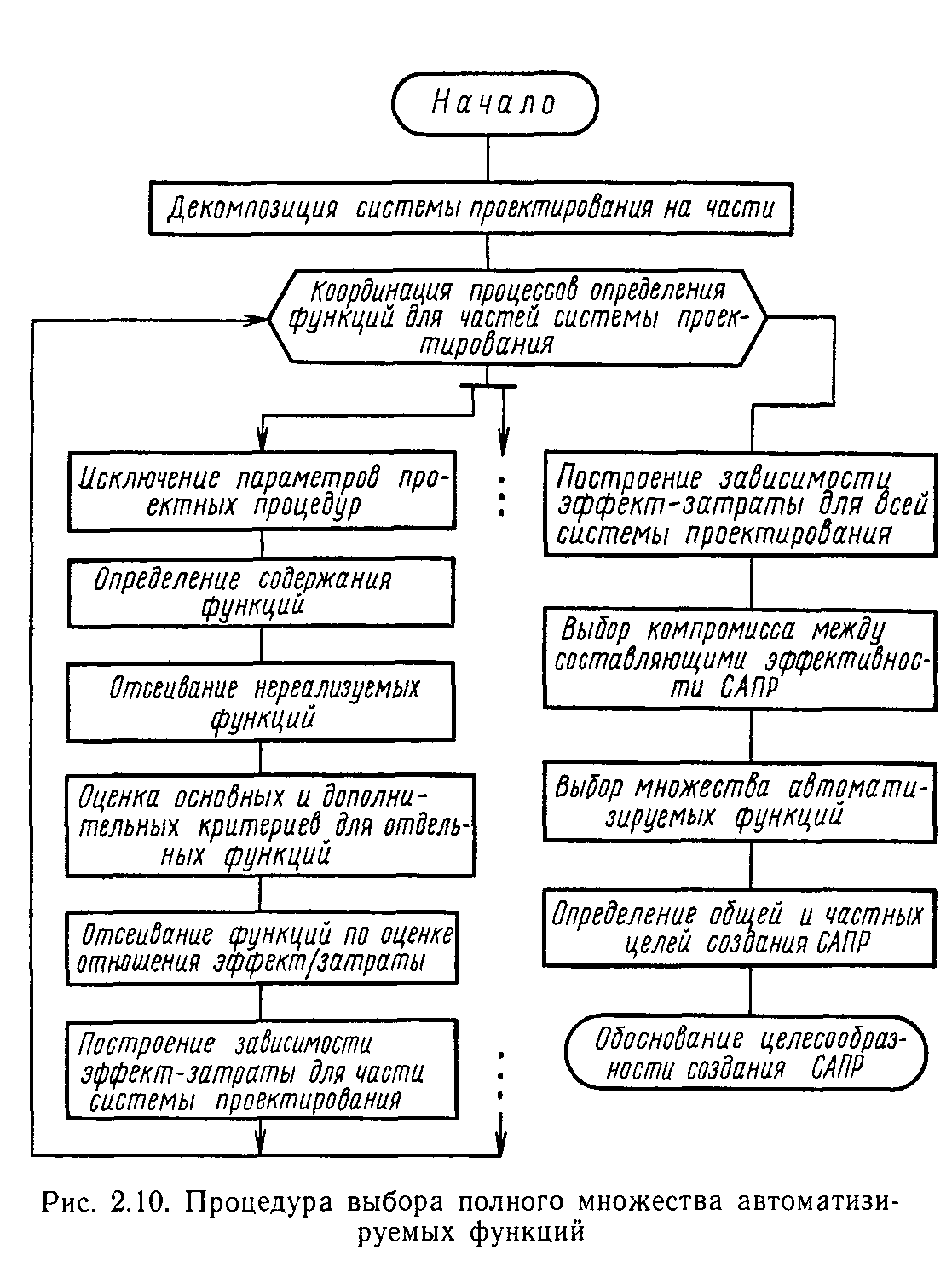

На рис. 2.10 представлена процедура выбора полного множества автоматизируемых функций для случая, когда система проектирования имеет большую размерность. Снижение размерности достигается за счет декомпозиции исследуемого объекта на части (процессы проектирования или проектные процедуры) и закрепления за каждой из них отдельной системотехнической группы. Группа экспертов, выполняющая оценку решений, может оставаться при этом централизованной. Основная цель решения частных задач — отсеивание бесперспективных решений, входящих в области I-III (см.рис. 2.8) и построение зависимости эффект – затраты для соответствующей части

системы

проектирования. Окончательный выбор

множества функций САПР осуществляется

централизованно после построения

зависимости эффект — затраты для

системы в целом и определения компромиссной

точки на этой зависимости. Кроме основных

критериев, непосредственно учитывающих

составляющие эффективности САПР, для

выбора функций могут использоваться

и дополнительные критерии: научно-технический

уровень САПР, степень стандартизации

и унификации ее компонентов, уровень

психологического барьера проектировщиков

перед переходом на новую технологию и

т.п. Дополнительными они являются

потому, что позволяют учесть факторы,

связанные с эффективностью системы

косвенно, но отражающие условия ее

создания и функционирования.

Координация работы системотехнических групп обеспечивает согласованный график работы централизованной экспертной группы, а также оценку эффективности автоматизации с учетом взаимозависимости проектных процедур, относящихся к различным частям системы проектирования.

Процесс решения каждой частной задачи выполняется в порядке, определяемом убыванием отсеивающей способности рассматриваемых условий. Прежде всего из рассмотрения исключаются те параметры проектных процедур, которые не могут быть улучшены за счет автоматизации. Затем для оставшихся параметров определяется содержание предполагаемых функций САПР (рис. 2.11). Для множества сформированных функций анализируется принципиальная возможность их автоматизации при существующем и перспективном уровнях развития программно-технических средств САПР. Наконец, отсеиваются те функции, эффект от реализации которых явно несопоставим с соответствующими затратами Оценка эффекта выполняется специалистами организации — пользователя САПР, оценка затрат — системотехниками на основе опыта создания систем-аналогов. Необходимо учитывать, что для упрощения сравнения между собой составляющих эффективности САПР необходимо обобщать результаты автоматизации и оценивать их на высоком уровне иерархии структуры системы проектирования. Однако при этом усложняются процедуры получения нужных оценок.

Содержание этапов, входящих в общую ветвь процедуры выбора функций, излагалось выше (см рис. 2.8). Следует лишь отметить, что после выбора компромисса между эффектом системы и затратами на его достижение конкретизируется цель создания САПР. Согласованный уровень эффекта определяет технико-экономические показатели системы. Окончательное решение о целесообразности создания САПР принимается после выбора состава функций первой очереди системы и определения плана ее развития.

Отличие процедуры выбора функций первой очереди САПР (см. рис. 2.8) заключается в том, что ограничение на сроки ее создания является четким, гарантия реализуемости выбираемых

функций должна быть надежной, а эффект при этих условиях — максимальным. Дополнительным условием выбора здесь является соблюдение принципа функциональной законченности САПР. Это означает, что выбранное множество функций должно, во-первых, образовывать ограниченное число классов (функциональных подсистем САПР) и, во-вторых, обеспечивать полноту автоматизации смежных проектных процедур, дающих эффект в совокупности.

При планировании процесса развития САПР необходимо сопоставлять перспективные планы организации-пользователя, головного разработчика и тенденции развития научно-технического уровня автоматизированных систем. Дополнительным условием выбора функций второй и последующих очередей САПР является соблюдение принципа совместимости с функционирующей системой.

Формирование функционально-топологической структуры САПР

При формировании вариантов ФТС должны рассматриваться следующие параметры: число уровней САПР;

топология САПР, т. е. территориальное размещение терминальных комплексов и пунктов обработки информации (ПОИ) и структура связей между ними; распределение между ПОИ тех функциональных подсистем и комплексов задач, для которых место обработки не обусловлено внешними факторами.

Задача формирования ФТС имеет большую размерность. Поэтому наряду с генерацией вариантов необходимо их отсеивание как с общесистемных позиций, так и с позиций работоспособности программно-технических средств САПР. Для этого целесообразно не декомпозировать процесс решения задачи, а вести его в рамках единой системной группы, включающей наряду с системотехником ведущих специалистов по техническому и общему программному обеспечениям САПР, а также по технологии автоматизированного проектирования.

Вид топологии САПР существенно влияет на процесс ее создания и на процессы использования и эксплуатации. Поэтому в формировании ФТС должны участвовать руководители головного разработчика и организации — пользователя САПР.

Исходными данными для формирования ФТС САПР являются:

-

функциональная структура САПР;

-

описание ограничений на топологию системы — указание желательных и возможных мест размещения технических средств и эксплуатационного персонала, характеристика возможных условий эксплуатации КСАП;

-

описание условий взаимодействия САПР с другими автоматизированными системами.

Результаты разработки ФТС САПР значимо влияют на качество функционирования системы. Поэтому для формирования критериев сравнения и выбора вариантов ФТС должна быть построена система признаков качества САПР. Однако дефицит информации о проектных решениях по обеспечениям САПР не позволяет в данном случае оценить достижимый уровень качества системы. Следовательно, подготовка процедуры выбора окончательного решения заключается лишь в упорядочении множества допустимых вариантов ФТС. Для снижения размерности этого множества в распоряжении системотехника должен быть набор условий, необходимых для обеспечения качества САПР, и методов их проверки при реально существующих исходных данных.

Процедура формирования ФТС САПР показана на рис. 2.12. Системотехник в этом процессе выполняет следующие функции:

-

формирует систему признаков качества САПР и критерии выбора топологической структуры системы;

-

отсеивает варианты ФТС с общесистемных позиций;

-

упорядочивает множество допустимых вариантов.

Формирование системы признаков качества САПР. Совокупность признаков качества должна обеспечивать полноту учета свойств системы, проявляемых ею в процессе функционирования. Эти свойства можно разделить на группы по аспектам, отражающим различные стороны функционирования САПР (рис. 2.13).

Группа признаков качества выполнения основных функций САПР Г1 является периодической (множественной). Число входящих в нее простых групп соответствует числу функциональных задач САПР. Признаки, образующие простую группу, учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи. Эти признаки непосредственно определяют частный результат автоматизации, т. е. фактическое изменение параметров соответствующей проектной процедуры (операции). Уровень признаков качества группы Г1 определяется пользователями САПР (проектировщиками) и специалистами по технологии автоматизированного проектирования.

Группа признаков качества САПР как коллективной системы Г2 характеризует способность системы к одновременному выполнению всего множества функциональных задач. В совокупности с качеством выполнения каждой задачи признаки группы Г2 определяют общий результат автоматизации, т. е. фактическое изменение показателей деятельности проектирующей организации в целом. Уровень признаков качества группы Г2 определяется администратором

САПР.

Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации Г3 отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса эксплуатации: управления вычислительным процессом, ведения технологических процессов обработки информации на вычислительном центре САПР, технического обслуживания, сопровождения программного обеспечения и ведения информационного фонда. Соответствующие свойства САПР определяют затраты на эксплуатацию системы и обычно выражаются через составляющие этих затрат.

Группа признаков качества САПР как развивающейся системы Г4 характеризует ее приспособленность к изменениям. На ранних стадиях проектирования свойства этой группы иногда оценивают с помощью таких признаков, как запас ресурсов системы, обеспечивающий увеличение нагрузки, и гибкость системы, обеспечивающая ресширение ее функциональных возможностей. Однако более удобным способом оценки этих свойств является их выражение через составляющие затрат на развитие САПР.

Группа признаков качества САПР как элемента автоматизированной надсистемы Г5 учитывает ее совместимость с взаимодействующими автоматизированными системами и, возможно, качество выполнения в САПР ряда функций, входящих в общий процесс функционирования автоматизированной надсистемы. Признаки этой группы определяются факторами, внешними по отношению к разработчику САПР; они формируются и оцениваются в процессе создания надсистемы.

Для обеспечения измеримости основных свойств САПР групп Г1 и Г2 следует раскрыть эти свойства и охарактеризовать их связи с параметрами обеспечении и компонентов системы.

Группа Г1 признаков, характеризующих качество выполнения отдельной функциональной задачи (или совокупности однородных задач), представлена на рис. 2.14.

Соответствие реализованной в САПР функциональной задачи действительным потребностям проектной операции является одним из основных факторов, влияющих на эффект автоматизации. Это свойство определяется точностью спецификации (постановки) ФЗ и соответствием алгоритма и программы ФЗ содержанию спецификации. Функциональная надежность тракта обработки ФЗ — совокупность свойств компонентов САПР, используемых в решении задачи (свойств, обеспечивающих получение достоверного результата в заданное время). Временная характеристика ФЗ является агрегированным показателем качества системы в целом, т. е. представляет собой функционал, зависящий практически от всех параметров САПР.

Достоверность результатов решения ФЗ определяется методами контроля исходных данных и результатов ФЗ, т. е. технологией подготовки и решения ФЗ; вероятностью появления необнаруживаемых ошибок в программе ФЗ, т. е. надежностью специального ПО; целостностью БД, т. е. свойствами СУБД (для случаев, когда ФЗ работает с базой данных). Сбои аппаратуры в современных САПР значимого влияния на достоверность не оказывают. Надежность тракта обработки зависит от надежности технических средств, надежности общего и специального ПО, надежности (восстанавливаемости) БД. Заметим, что функциональную надежность обычно рассматривают как множественный признак и оценивают ее составляющие раздельно. Иногда для ФЗ с простым алгоритмом обработки функциональную надежность описывают агрегированным показателем качества, имеющим смысл вероятности получения правильного результата за заданное время Более часто агрегируют временные характеристики и надежность технических средств в показатель, имеющий смысл вероятности получения результата ФЗ за заданное время с учетом отказов и восстановлении КТС.

Удобство формы представления информации определяется функциональными возможностями терминальных комплексов и поддерживающего программного обеспечения Это свойство в основном является критичным для ФЗ, требующих отображения и манипулирования графической информацией. Удобство языка проектирования определяется свойствами программного обеспечения — диалогового монитора, лингвистического процессора и т. п. Удаленность терминала от рабочего места пользователя зависит от выбора топологии системы.

Группа Г2 признаков, составляющих качество САПР как коллективной системы, представлена на рис. 2 15.

Производительность САПР обычно рассматривают как сложное свойство и измеряют с помощью двух показателей (см рис 215), которые зависят практически от всех параметров системы. Пропускная способность оценивается суммарным числом функциональных задач, решенных в САПР за определенный период, например в течение наиболее загруженной рабочей смены

Коэффициент технического использования определяется долей полезного времени работы САПР по отношению к определенному периоду и зависит от организации вспомогательных работ, обеспечивающих нормальное функционирование системы в основном режиме.

Качество коллективного информационного фонда является важным свойством современных САПР, имеющих развитое информационное обеспечение. Сюда входит признак согласованности данных и признак защищенности данных от несанкционированного доступа. Соответствующие свойства системы в основном обеспечиваются СУБД и методами проектирования баз данных.

Из рассмотренных признаков качества САПР топологическая структура системы значительно влияет на признаки группы Г1, такие, как временные характеристики трактов обработки ФЗ; надежность трактов обработки, удаленность терминалов от рабочих мест пользователей.

В состав критериев выбора топологической структуры САПР необходимо включить также затраты на создание САПР и реализуемость системы в заданные сроки. Напомним, что из-за значительной неопределенности исходной информации выбор ФТС САПР основан на упорядочении возможных вариантов. Поэтому все критерии допустимо рассматривать как качественные признаки, имеющие ранговую шкалу. При этом множественные признаки заменяются обобщенными Например, вместо совокупности временных характеристик трактов обработки отдельных задач можно ввести обобщенную временную характеристику системы в целом и т. п.

Отсеивание вариантов ФТС с общесистемных позиций. Здесь формируют и проверяют условия, невыполнение которых приводит к невозможности создания системы с приемлемым уровнем рассматриваемых критериев Например, для распределенной САПР можно указать следующие очевидные условия:

где

I

— количество линий связи в САПР; ρi,

— загрузка линии связи, Kir

— коэффициент

готовности линии связи;

![]() .

— нижняя

оценка требований к готовности тракта

обработки ФЗ; J — число терминалов

в САПР; Lj

— удаленность терминала от рабочего

места пользователя,

.

— нижняя

оценка требований к готовности тракта

обработки ФЗ; J — число терминалов

в САПР; Lj

— удаленность терминала от рабочего

места пользователя,

![]() —

верхняя

оценка требований к удаленности

терминалов от рабочих мест пользователей

САПР.

—

верхняя

оценка требований к удаленности

терминалов от рабочих мест пользователей

САПР.

Проверка условия (2.3) тривиальна. Для проверки условия (2.2) достаточно учесть следующее: 1) в каждой конкретной ситуации номенклатура возможных типов линий связи ограничена и для каждого типа известен коэффициент Kr (как и скорость передачи информации, используемая для расчета загрузки линии); 2) из-за последовательного соединения технических средств в распределенном тракте обработки ФЗ справедливо Kr Kir. He вызывает принципиальных трудностей также расчет загрузки линий связи. Действительно, вариант топологической структуры определяет связность пунктов обработки информации и распределение функций между ними. Функциональная структура задает объемно-временные характеристики информационных потоков (см. § 2.1). Неполное знание о распределении функций и размере блока передаваемых данных (определяющем реальную скорость передачи) компенсируется тем, что условие (2.1) проверяется не для точного значения загрузки, а его нижней оценки.

Упорядочение множества допустимых вариантов ФТС САПР рассмотрим на примере.

Пример 2.1. Пусть по результатам обследования проектной организации определены следующие условия формирования топологической структуры САПР: территории, где расположены рабочие места пользователей, находятся на значительном (несколько километров) удалении друг от друга и от места возможного размещения центрального вычислительного комплекса (ЦВК) САПР; в САПР должна быть значительная по объему коллективно используемая база данных; часть функциональных задач должна работать с графической информацией; помещения, в которых расположены рабочие места пользователей, допускают эксплуатацию автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе персональных ЭВМ (ПЭВМ); граф функциональной структуры является сильно связанным.

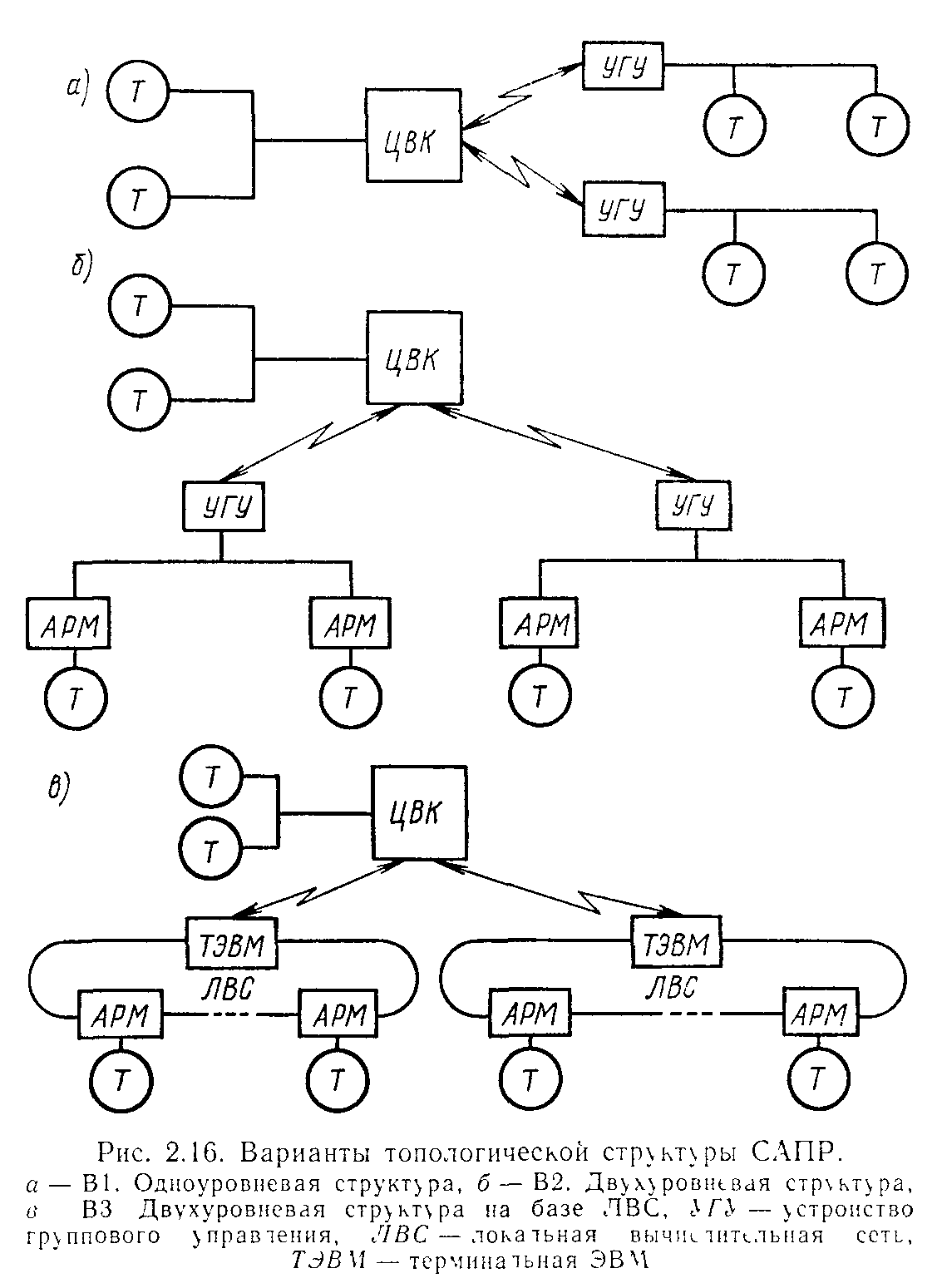

Рассмотрим три возможных варианта (B1—B3) топологической сгруктуры САПР (рис 2.16), имеющие следующие особенности. Из-за необходимости создания в системе централизованной БД большого объема и для обеспечения информационной связи между территориально разобщенными пользователями во всех вариантах предусмотрен ЦВК, соединенный каналами связи с терминальными комплексами Локально подключенные к ЦВК терминалы Т нужны для работы службы администратора централизованной БД и работы операторов по управлению вычислительным процессом в распределенной системе. Кроме того, в варианте 51 (рис. 2 16, а) из-за трудностей поддержки работы пользователей с графической информацией через каналы связи к ЦВК локально подключены графические терминалы. В варианте B2 (рис 2 16, б) АРМ по отношению к ЦВК работают как обычные терминалы. Но для пользователей они обеспечивают работу с персональными БД и в значительной степени решение функциональных задач. Информационная связь между АРМ ограничена. Вариант B3 (рис 2.16, в) дает возможность обмена АРМ—ЦВК по инициативе пользователя и организации информационного интерфейса между любой парой пользователей Кроме того, в этом случае могут быть созданы территориальные БД, что предоставляет дополнительные удобства и позволяет в значительной степени разгрузить ЦВК.

В результате отсеивающего анализа вариант B1 может быть отклонен по ряду причин: 1) из-за недопустимо большого удаления терминалов от рабочих мест пользователей, работающих с графической информацией; 2) из-за большого объема трафика, встедствие которого низкие надежностные и временные характеристики каналов связи приводят к чнзкой надежности и производительности системы в целом. У вариантов В2 и В3 первый недостаток отсутствует, а второй в значигельной степени устраняется благодаря снижению графика в каналах связи. Поэтому талее рассмотрим только эти варианты и упорядочим и' в пространстве выбранных критериев.

Критерий А1 — временные характеристики САПР. Для сравнения вариантов по этому критерию разделим функциональные задачи на три класса 1) задачи, решение которых полностью осуществляется па одном из АРМов: 2) задачи, требующие обмена АPM — АРМ; 3) задачи, требующие обмена АРМ— ЦВК.

Очевидно, что для первого класса задач

![]()

Для второго класса задач в варианте В2 весь трафик обеспечивается каналами связи, в то время как в варианте ВЗ значительная его доля переносится на ресурсы ЛВС. Так как скорость обмена в ЛВС на один-два порядка выше, чем по стандартным каналам связи, то

![]()

Для третьего класса задач необходимо учитывать, что в варианте В2 обмен АРМ — ЦВК может быть инициирован только со стороны ЦВК. Поэтому

![]()

Дополнительные преимущества варианта ВЗ определяются тем, что значительная доля потребностей групп пользователей в общих данных может быть обеспечена за счет территориальных БД. Таким образом, по критерию А1 в целом между вариантами существует отношение предпочтения

![]()

Критерий А2—надежность САПР. Относительно этого критерия справедливы практически все приведенные выше рассуждения с той лишь разницей, что ресурсы ЛВС и стандартные каналы связи сравниваются не по пропускной способности, а по надежностным характеристикам. Поэтому