- •Строение, свойства и функции белков. Ферменты – биокатализаторы белковой природы. Коферментные функции витаминов.

- •18) Витамины, обеспечивающие окислительно-восстановительные процессы и энергетический обмен в организме (в1, в2, рр, с). Биохимические последствия недостаточности.

- •19) Витамины, участвующие в процессах анаболизма (а, в6, в12, с, фолиевая кислота, пантотеновая кислота). Место в анаболизме, источники. Биохимические последствия недостаточности.

- •Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Основы молекулярной генетики

- •Строение и функции биологических мембран.

- •Энергетический обмен

- •Обмен углеводов

- •Обмен липидов

- •Обмен аминокислот

- •73) Связывание (обезвреживание) аммиака

- •74) Орнитиновый цикл

- •Нормальные значения мочевины в крови

- •Гормональная регуляция обмена веществ и функций организма

- •1. Классификация гормонов по химическому строению

- •2. Классификация гормонов по биологическим функциям

- •1. Инсулинзависимый сахарный диабет

- •2. Инсулинонезависимый сахарный диабет

- •Компоненты системы

- •Механизм действия Ренин-ангиотензиновой системы

- •86) . 1. Синтез и секреция катехоламинов

- •2. Механизм действия и биологические функции катехоламинов

- •3. Патология мозгового вещества надпочечников

- •Биохимия крови. Инактивация чужеродных веществ в организме.

- •Гипопротеинемия

- •89) I. Метаболизм эритроцитов

- •90) Биосинтез гема

- •91) Перенос кислорода кровью

- •92) Транспорт железа в плазме крови и его поступление в клетки

- •93) Метаболизм билирубина

- •95) Таблица 14-1. Основные функции и содержание в плазме крови факторов свёртывания крови

- •96) Фибринолиз

- •97) Микросомальное окисление

- •1. Основные ферменты микросомальных электронтранспортных цепей

- •2. Функционирование цитохрома р450

- •3. Свойства системы микросомального окисления

- •98) Микросомальное окисление

- •1. Основные ферменты микросомальных электронтранспортных цепей

- •2. Функционирование цитохрома р450

- •3. Свойства системы микросомального окисления

- •1. Участие трансферам в реакциях конъюгации

- •2. Роль эпоксидгидролаз в образовании диолов

- •Биохимия тканей и жидкостей полости рта

91) Перенос кислорода кровью

Сущность дыхательной функции крови состоит в доставке кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким (табл. 17.4).

Кровь осуществляет дыхательную функцию прежде всего благодаря наличию в ней гемоглобина. Физиологическая функция гемоглобина как переносчика кислорода основана на способности обратимо связывать кислород. Поэтому в легочных капиллярах происходит насыщение кровикислородом, а в тканевых капиллярах, где парциальное давление кислорода резко снижено, осуществляется отдача кислорода тканям.

Итак, функцию переносчика кислорода в организме выполняет гемоглобин. Напомним, что молекула гемоглобина построена из 4 субъединиц (полипептидных цепей), каждая из которых связана с гемом (см. главу 2). Следовательно, молекула гемоглобина имеет 4 гема, к которым может присоединяться кислород, при этом гемоглобин переходит в оксигемо-глобин.

Гемоглобин человека содержит 0,335% железа. Каждый грамм-атом железа (55,84 г) в составе гемоглобина при полном насыщении кислородомсвязывает 1 грамм-молекулу кислорода (22400 мл).

Ход кривой насыщения гемоглобина кислородом или диссоциации оксигемоглобина зависит от ряда факторов. Сродство гемоглобина к кислороду в первую очередь связано с рН. Чем ниже рН, тем меньше способность гемоглобина связывать кислород и тем выше Р50. В тканевых капиллярах рН ниже (поступает большое количество СО2), в связи с чем гемоглобин легко отдает кислород. В легких СО2 выделяется, рН повышается и гемоглобинактивно присоединяет кислород.

Способность гемоглобина связывать кислород зависит также от температуры. Чем выше температура (в тканях температура выше, чем в легких), тем меньше сродство гемоглобина к кислороду. Напротив, снижение температуры вызывает обратные явления.

Количество гемоглобина в крови, а также в какой-то мере его способность связывать кислород (характер кривой диссоциации оксигемоглобина) несколько меняются с возрастом. Например, у новорожденных содержание гемоглобина доходит до 20–21% (вместо обычных для взрослого 13–16%). У человека имеется несколько гемоглобинов, которые образуются в различном количестве в разные стадии онтогенеза и различаются по своему сродству к кислороду.

Карбгемоглобин – соединение очень нестойкое и чрезвычайно быстро диссоциирует в легочных капиллярах с отщеплением СО2

Метгемоглобин — производное гемоглобина, в котором железо окислено (трехвалентно). Метгемоглобин не способен переносить кислород. Образуется в организме при некоторых видах отравлений.

Гемоглобинопатия — наследственное или врождённое изменение или нарушение структуры белка гемоглобина, обычно приводящее к клинически или лабораторно наблюдаемым изменениям в его кислород-транспортирующей функции либо в строении и функции эритроцитов.

К наиболее часто встречающимся и известным гемоглобинопатиям относятся серповидно-клеточная анемия, бета-талассемия, персистенция фетального гемоглобина.

Гемоглобинопатии классифицируются на качественные и количественные.

92) Транспорт железа в плазме крови и его поступление в клетки

В плазме крови железо транспортирует белок трансферрин. Трансферрин - гликопротеин, который синтезируется в печени и связывает только окисленное железо (Fe3+). Поступающее в кровь железо окисляет фермент ферроксидаза, известный как медьсодержащий белок плазмы крови церулоплазмин. Одна молекула трансферрина может связать один или два иона Fe3+, но одновременно с анионом СО32- с образованием комплекса трансферрин-2 (Fe3+-CO32-). В норме трансферрин крови насыщен железом приблизительно на 33%.

Трансферрин взаимодействует со специфическими мембранными рецепторами клеток. В результате этого взаимодействия в цитозоле клетки образуется комплекс Са2+-кальмодулин-ПКС, который фосфорилирует рецептор трансферри-на и вызывает образование эндосомы. АТФ-зависимый протонный насос, находящийся в мембране эндосомы, создаёт кислую среду внутри эндосомы. В кислой среде эндосомы железо освобождается из трансферрина. После этого комплекс рецептор - апотрансферрин возвращается на поверхность плазматической мембраны клетки. При нейтральном значении рН внеклеточной жидкости апотрансферрин изменяет свою конформацию, отделяется от рецептора, выходит в плазму крови и становится способным вновь связывать ионы железа и включаться в новый цикл его транспорта в клетку. Железо в клетке используется для синтеза железосодержащих белков или депонируется в белке ферригине.

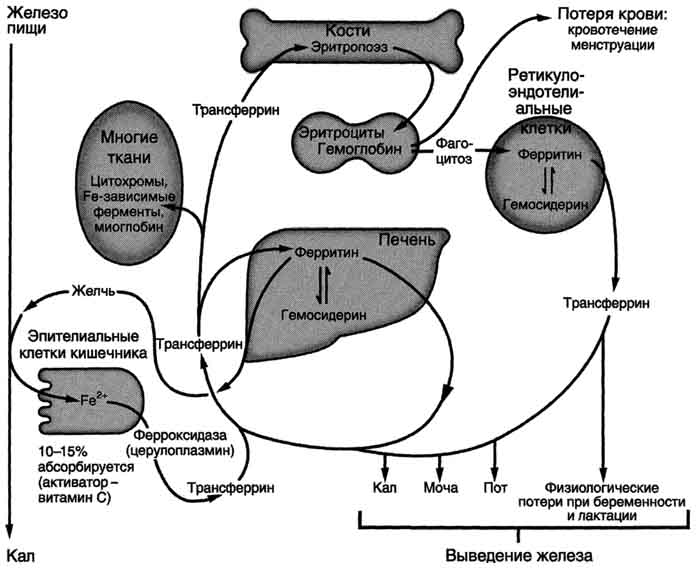

Рис. 13-7. Поступление экзогенного железа в ткани. В полости кишечника железо освобождается из белков и солей органических кислот пищи. Усвоению железа способствует аскорбиновая кислота, восстанавливающая железо. В клетках слизистой оболочки кишечника избыток поступившего железа соединяется с белком апоферритином с образованием ферритина, при этом ферритин окисляет Fe2+ в Fe3+. Поступление железа из клеток слизистой оболочки кишечника в кровь сопровождается окислением железа ферментом сыворотки крови ферроксидазой. В крови Fe3+ транспортирует белок сыворотки крови трансферрин. В тканях Fe2+ используется для синтеза железосодержащих белков или депонируется в ферритине.

Ферритин - олигомерный белок с молекулярной массой 500 кД. Он состоит из тяжёлых (21 кД) и лёгких (19 кД) полипептидных цепей, составляющих 24 протомера. Разный набор прогомеров в олигомере ферритина определяет образование нескольких изоформ этого белка в разных тканях. Ферритин представляет собой полую сферу, внутри которой может содержаться цо 4500 ионов трёхвалентного железа, но обычно содержится менее 3000. Тяжёлые цепи ферритина окисляют Fe2+ в Fe3+, Железо в виде гидроксидфосфата находится в центре сферы, оболочка которой образована белковой частью молекулы. Оно поступает внутрь и освобождается наружу через каналы, пронизывающие белковую оболочку апоферритина, но железо может откладываться и в белковой части молекулы ферритина. Ферритин содержится почти во всех тканях, но в наибольшем количестве в печени, селезёнке и костном мозге. Незначительная часть ферритинаэкскретируется из тканей з плазму крови. Поскольку поступление ферэитина в кровь пропорционально его содержанию в тканях, то концентрация ферритина в крови - важный диагностический показатель запасов железа в организме при железодефидитной анемии. Метаболизм железа в организме представлен на рис. 13-8.

В. Регуляция поступления железа в клетки

Содержание железа в клетках определяется соотношением скоростей его поступления, использования и депонирования и контролируется двумя молекулярными механизмами. Скорость поступления железа в неэритроидные слетки зависит от количества белков-рецепторов трансферрина в их мембране. Избыток железа в клетках депонирует ферритин. Синтез шоферритина и рецепторов трансферринарегулируется а уровне трансляции этих белков и зависит от содержания железа в клетке.

На нетранслируемом 3'-конце мРНК рецептора трансферрина и на нетранслируемом 5'-конце мРНКапоферритина имеются шпилечные петли - железочувствительные элементы IRE (рис. 13-9 и 13-10). Причём мРНК рецептора трансферрина имеет 5 петель, а мРНКапоферритина - только 1.

Эти участки мРНК могут взаимодействовать с регуляторным IRE-связывающим белком. При низких концентрациях железа в клетке IRE-связывающий белок соединяется с IRE мРНКапоферритина и препятствует присоединению белковых факторов инициации трансляции (рис. 13-9, А). В результате этого снижаются скорость трансляции апоферритина и его содержание в клетке. Вместе с тем при низких концентрациях железа в клетке IRE-связывающий белок связывается с железочувствительным элементом мРНК рецептора трансферрина и предотвращает её разрушение ферментом РНК-азой (рис. 13-10, А). Это вызывает увеличение количества рецепторов трансферрина и ускорение поступления железа в клетки.

При повышении содержания железа в клетке в результате его взаимодействия с IRE-связывающим белком происходит окисление SH-групп активного центра этого белка и снижение сродства к железочувствительным элементам мРНК. Это приводит к двум последствиям:

во-первых, ускоряется трансляция апоферритина (рис. 13-9, Б);

во-вторых, IRE-связывающий белок освобождает шпилечные петли мРНК рецептора трансферрина, и она разрушается ферментом РНК-азой, в результате снижается скорость синтеза рецепторов трансферрина (рис. 13-10, Б). Ускорение синтеза апоферритина и торможение синтеза рецепторов трансферрина вызывают снижение содержания железа в клетке.

В целом эти механизмы регулируют содержание железа в клетках и его использование для синтеза железосодержащих белков.

ОБМЕН ЖЕЛЕЗА

В гемсодержащих белках железо находится в составе гема. В негемовых железосодержащих белках железо непосредственно связывается с белком. К таким белкам относят трансферрин, ферритин, окислительные ферменты рибонук-леотидредуктазу и ксантиноксидазу, железофлавопротеины NADH-дегидрогеназа и сукцинат-дегидрогеназа.

В организме взрослого человека содержится 3 - 4 г железа, из которых только около 3,5 мг находится в плазме крови. Гемоглобин имеет примерно 68% железа всего организма, ферритин - 27%, миоглобин - 4%, трансферрин - 0,1%, На долю всех содержащих железо ферментов приходится всего 0,6% железа, имеющегося в организме. Источниками железа при биосинтезе железосодержащих белков служат железо пищи и железо, освобождающееся при постоянном распаде эритроцитов в клетках печени и селезёнки.

В нейтральной или щелочной среде железо находится в окисленном состоянии - Fe3+, образуя крупные, легко агрегирующие комплексы с ОН-, другими анионами и водой. При низких значениях рН железо восстанавливается и легко диссоциирует. Процесс восстановления и окисления железа обеспечивает его перераспределение между макромолекулами в организме. Ионы железа обладают высоким сродством ко многим соединениям и образуют с ними хелатные комплексы, изменяя свойства и функции этих соединений, поэтому транспорт и депонирование железа в организме осуществляют особые белки. В клетках железо депонирует белок ферритин, в крови его транспортирует белок трансферрин.

А. Всасывание железа в кишечнике

В пище железо в основном находится в окисленном состоянии (Fe3+) и входит в состав белков или солей органических кислот. Освобождению железа из солей органических кислот способствует кислая среда желудочного сока. Наибольшее количество железа всасывается в двенадцатиперстной кишке. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в пище, восстанавливает железо и улучшает его всасывание, так как в клетки слизистой оболочки кишечника поступает только Fe2+. В суточном количестве пищи обычно содержится 15 - 20 мг железа, а всасывается только около 10% этого количества. Организм взрослого человека теряет около 1 мг железа в сутки.

Количество железа, которое всасывается в клетки слизистой оболочки кишечника, как правило, превышает потребности организма. Поступление железа из энтероцитов в кровь зависит от скорости синтеза в них белка апоферритина. Апоферритин "улавливает" железо в энтероцитах и превращается в ферритин, который остаётся в энтероцитах. Таким способом снижается поступление железа в капилляры крови из клеток кишечника. Когда потребность в железе невелика, скорость синтеза апоферритина повышается (см. ниже "Регуляция поступления железа в клетки"). Постоянное слущивание клеток слизистой оболочки в просвет кишечника освобождает организм от излишков железа. При недостатке железа в организме апоферритин в энтероцитах почти не синтезируется.елезо, поступающее из энтероцитов в кровь, транспортирует белок плазмы крови трансферрин (рис. 13-7).

Нарушения метаболизма железа

Железодефицитная анемия может наблюдаться при повторяющихся кровотечениях, беременности, частых родах, язвах и опухолях ЖКТ, после операций на ЖКТ. При железодефицитной анемии уменьшается размер эритроцитов и их пигментация (гипохромные эритроциты малых размеров). В эритроцитах уменьшается содержание гемоглобина, понижается насыщение железом трансферрина, а в тканях и плазме крови снижается концентрация ферритина. Причина этих изменений - недостаток железа в организме, вследствие чего снижается синтез гема и ферритина в неэритроидных тканях и гемоглобина в эритроидных клетках.

Рис. 13-8. Метаболизм железа в организме.