- •Ульяновский государственный университет

- •Наседкина ю.Ф.

- •Часть I. Лабораторный практикум Указания для студентов

- •Введение

- •Основные понятия переноса теплоты и вещества

- •Основные законы переноса теплоты

- •Контрольные вопросы

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Экспериментальная установка

- •Программное обеспечение

- •Окно измерений

- •Окно списка сохраненных значений

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов.

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Экспериментальная установка

- •Фото 5.1

- •Программное обеспечение

- •Окно измерений

- •Окно списка сохраненных значений

- •Порядок проведения эксперимента

- •Обработка результатов.

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальная установка

- •Порядок проведения опытов

- •Программное обеспечение

- •Окно списка сохраненных значений

- •Окно измерений

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Контрольные вопросы

- •Приложение 2 (к работе № 4)

- •Приложение 3 (к работе № 6)

- •Часть II. Руководство к решению задач

- •432700, Г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42

Порядок проведения эксперимента

После включения установки в сеть, и запуска рабочей программы на мониторе высвечивается тема лабораторной работы и Вы вступаете в диалог с ЭВМ, где заложены три возможных варианта эксперимента: на воздухе, СО2 и Не (см. Установки).

После выбора одного из вариантов на экране высвечивается схема экспериментальной установки с отображением ( на рабочих режимах) движения газа в рабочем участке, положения регулировочного вентиля и индикацией показаний измерительных приборов (DH, DR2, DR3).

До начала эксперимента течение газа отсутствует. Регулировочный вентиль полностью закрыт, и все приборы показывают «нули» (DН=0; DР2= 0; DР3=0). После включения тумблеров питания измерительных приборов приступают к проведению опыта. Включается вакуумный насос. При этом создается вакуум за вентилем, что отображается и на экране телевизионного монитора. Затем постепенным открытием вентиля с помощью рукоятки на пульте управления устанавливается минимальное разрежение DР3 = 0.1 атм (1-й режим). При этом начинается течение газа, на экране монитора и на индикаторе пульта управления высвечиваются численные значения величин DР2, DР3 и DН, которые заносятся в протокол эксперимента (табл.5.1).

Таблица 5.1.

Р1 = В… Па; t = 0 С

Газ |

№ режима |

измерения |

||

DР3 , атм |

DР2 , атм |

DН, Па |

||

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

… |

|

|

|

расчет |

|||||||||

Р3 , Па |

Р2 , Па |

β |

Gg , 103 кг/с |

GТ , 103 кг/с |

μ С |

ТС , К |

Wg , м/с |

WТ , м/с |

Р2 / Р1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Последующие режимы снимаются при значениях D Р3 = 0,2, 0,3 … 0.9 атм. Результаты измерений DР2, DР3 и DН заносятся в протокол испытаний. По окончании опытов все регулирующие органы переводят в исходное положение.

Обработка результатов.

1 Определяется абсолютное давление перед соплом Р1, в выходном сечении сопла (на срезе) Р2 и за соплом Р3 в паскалях

|

|

5.13 |

|

|

5.14 |

|

|

5.15 |

2. Рассчитывается отношение давлений

|

|

5.16 |

3. Определяется действительный массовый расход газа [Gg] = 1 кг/с

|

|

5.17 |

где

DH

- измеренный перепад давления на мерной

шайбе,

![]() ;

;![]() – плотность газа перед шайбой,

– плотность газа перед шайбой,

![]()

![]() - газовая постоянная,

- газовая постоянная,

![]() m

- молярная масса газа; mш

– 0,95 – коэффициент расхода мерной шайбы

(определяется тарировкой); dш

= 5 мм – диаметр отверстия мерной шайбы;

m

- молярная масса газа; mш

– 0,95 – коэффициент расхода мерной шайбы

(определяется тарировкой); dш

= 5 мм – диаметр отверстия мерной шайбы;

![]() .

.

4. Определяется теоретический массовый расход газа

|

|

5.18 |

|

|

5.19 |

![]() ,

dc

= 1,5 ±

0,05 мм.

,

dc

= 1,5 ±

0,05 мм.

Подсчитывается коэффициент расхода сопла

|

|

5.20 |

Определяется действительная скорость газа в выходном сечении сопла

![]()

|

|

5.21 |

Действительная температура Т2 в выходном сечении сопла находится из уравнения

|

|

5.22 |

откуда

![]() ;

;

где

![]() ,

,

![]() ,

.

,

.

|

|

5.23 |

7. Находится теоретическая скорость истечения:

|

|

5.24 |

|

|

5.25 |

8. Строятся графики

зависимостей

![]() и

и

![]() ,

а также

,

а также

![]() ,

по которым находится критическое

отношение давлений bк

.

,

по которым находится критическое

отношение давлений bк

.

|

Найденное значение bк сравнивается с расчетным (5.11). Теоретические значения скорости WT и расхода газа GT могут быть рассчитаны с помощью iS или TS – диаграмм состояния (рис.5.4). |

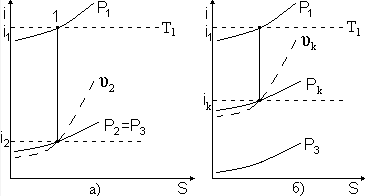

Рис. 5.4 - i–S диаграмма: а - b>bк; б - b<bк |

При b>bк

|

|

5.26 |

|

|

5.27 |

Величины і1, і2, Т2, U2Т находятся непосредственно по диаграммам.

При b<bк

|

|

5.28 |

|

|

5.29 |

Критические

параметры ik,

Tk,

Uk

находятся по диаграммам при давлении

![]() .

.

,

при b>bк

,

при b>bк

,

при b<bк.

,

при b<bк. при

b>bк

,

при

b>bк

,