- •Ульяновский государственный университет

- •Наседкина ю.Ф.

- •Часть I. Лабораторный практикум Указания для студентов

- •Введение

- •Основные понятия переноса теплоты и вещества

- •Основные законы переноса теплоты

- •Контрольные вопросы

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Экспериментальная установка

- •Программное обеспечение

- •Окно измерений

- •Окно списка сохраненных значений

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов.

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Экспериментальная установка

- •Фото 5.1

- •Программное обеспечение

- •Окно измерений

- •Окно списка сохраненных значений

- •Порядок проведения эксперимента

- •Обработка результатов.

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальная установка

- •Порядок проведения опытов

- •Программное обеспечение

- •Окно списка сохраненных значений

- •Окно измерений

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешностей результатов исследований

- •Контрольные вопросы

- •Приложение 2 (к работе № 4)

- •Приложение 3 (к работе № 6)

- •Часть II. Руководство к решению задач

- •432700, Г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42

Оценка погрешностей результатов исследований

Специфика методики по оценке погрешностей заключается в том, что в данной лабораторной работе используется имитационное моделирование режимов нагрева и теплообмена по жесткой программе, заложенной в память ЭВМ. Переход с одного режима на другой осуществляется ступенчато, а значения падения напряжения и температуры поверхности на экспериментальном участке строго фиксированы. Измерительная информация снимается с помощью установленных на пульте управления измерительных приборов и отображается на экране телевизионного монитора. Поэтому при обработке результатов экспериментов на имитационной установке для каждого режима нагрева и теплообмена необходимо учитывать класс применяемого измерительного прибора и его допустимые погрешности измерений в соответствии с метрологическими требованиями ГОСТ 8.009-84 и ГОСТ 8.508-86.

Так как при выполнении работы на каждом заданном стационарном режиме проводится однократное измерение электрических и температурных параметров, то рекомендуется следующий порядок расчета при оценке погрешностей.

Определяется класс точности измерительных приборов и оценивается погрешность измерения величины в выбранном диапазоне измерений. Предел допустимой основной погрешности средств измерений оценивается по формуле

|

|

4.20 |

где Хн – нормируемое значение измеряемой или определяемой допустимой величины; g - предел допустимой погрешности прибора (класс точности прибора).

Поскольку конвективный тепловой поток определяется из уравнения баланса

|

|

4.21 |

относительная погрешность косвенных измерений Qк рассчитывается как

|

|

4.22 |

Для коэффициента теплоотдачи aі, определяющемуся законом Ньютона

|

|

4.23 |

относительная погрешность равна

|

|

4.24 |

В приведенных формулах D обозначены абсолютные погрешности измерения величин напряжения U, температур Тwі и Т¦, наружного диаметра Dнар и длины цилиндра L. Абсолютные погрешности указанных величин принимаются равными 0.5 %.

Контрольные вопросы

1. Дайте качественное описание процесса свободной и вынужденной конвекции (какими причинами обусловлен конвективный теплообмен, характер движения частиц среды).

2. Основные законы, на которых базируется количественное описание процесса свободной и вынужденной конвекции. Перечислите основные характеристики процесса.

3. Что означает словосочетание «условия однозначности»? Перечислите типы условий однозначности.

Работа 5 (ММТД-005М)

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДИАБАТНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ СУЖАЮЩЕЕСЯ СОПЛО ПРИ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Цель работы - экспериментальное и теоретическое исследование термодинамических характеристик процесса истечения газа из сужающегося сопла.

Введение

Термодинамическое исследование процессов движения газа по каналам имеет большое практическое значение. Основные положения теории истечения газов позволяют рассчитать проточную часть паровых и газовых турбин, реактивных двигателей, центробежных и осевых компрессоров и многих других узлов.

Основными упрощениями, при которых строится термодинамическая теория газового потока, являются:

стационарность потока, т.е. параметры потока не меняются во времени, отсюда вытекает постоянство массового расхода газа

;

;

отсутствие трения о стенки канала и теплообмена с внешней средой, т.е. течение адиабатное

;

;

течение одномерное

и меняется только вдоль канала

и меняется только вдоль канала

;

;

газ идеальный и теплоемкость его постоянна

(или

(или

);

);

потенциальная энергия постоянна

;

;

,

так как канал закреплен.

,

так как канал закреплен.

Процессы течения описываются следующими уравнениями.

Уравнение неразрывности газового потока

|

|

5.1 |

где F - площадь поперечного сечения канала; W - скорость потока; U - удельный объем газа.

Уравнение адиабаты

|

|

5.2 |

где P – давление газа; k - показатель адиабаты.

Уравнение состояния

|

|

5.3 |

где

![]() - газовая постоянная; Т

– температура газового потока.

- газовая постоянная; Т

– температура газового потока.

Уравнение 1-го закона термодинамики для движущегося газа

|

|

5.4 |

где di - изменение энтальпии. Уравнение (4) справедливо и при наличии вязкого трения.

Так как течение адиабатное, то в интегральном виде уравнение 1-го закона термодинамики запишется так:

|

|

5.5 |

|

|

5.6 |

Из второго равенства видно, что изменение скорости адиабатного потока происходит за счет изменения его энтальпии.

Уравнение Бернулли для сжимаемого рабочего тела (без учета трения)

|

|

5.7 |

Это уравнение позволяет связать изменение скорости потока с изменением давления и показывает, что с возрастанием давления газа скорость и кинетическая энергия газа всегда уменьшаются и наоборот, с уменьшением давления скорость и кинетическая энергия газа возрастают. Сопло – это канал, где газ ускоряется, и, следовательно, понижается его давление и температура. Существует связь между формой сопла и скоростью течения. Если скорость в сопле дозвуковая, то сопло должно иметь сужающуюся часть.

Истечение из сосуда неограниченной емкости – это направленное перемещение газа с начальной скоростью, равной нулю, т.е. W1= 0. При этом теоретическую скорость в выходном сечении сопла Wт и расход газа Gт можно вычислить по формулам:

|

|

5.8 |

или

|

|

5.9 |

|

|

5.10 |

где

Р1,

Т1,

i1

– давление, температура и энтальпия

газа в сосуде, из которого газ вытекает;

Р2

и i2

- давление

и энтальпия газа в выходном сечении

сопла (на «срезе»); Fc

- площадь выходного сечения сопла;

![]() ;

;

![]() .

.

При экспериментальном исследовании истечения газов из сужающегося сопла было обнаружено, что невозможно получить давление газа в выходном сечении сопла ниже некоторого критического давления. Этому критическому давлению соответствует максимальный расход газа через сопло. Отношение критического давления к начальному давлению на входе в сопло может быть определено по формуле

|

|

5.11 |

Это означает, что критическое отношение давлений зависит только от рода газа и для конкретного газа является постоянным.

Для двухатомных

газов и воздуха

![]() и

и

![]() .

Для одноатомных газов

.

Для одноатомных газов

![]() ;

;

![]() .

Для трех- и многоатомных газов

.

Для трех- и многоатомных газов

![]() ;

bк »

0,546

.

Если давление среды за соплом понижать

до давлений, меньших

;

bк »

0,546

.

Если давление среды за соплом понижать

до давлений, меньших

![]() ,

то это не повлияет на давление газа на

срезе сужающегося сопла

,

то это не повлияет на давление газа на

срезе сужающегося сопла

![]() . Оно будет оставаться постоянным и

равным

.

Расход газа при этом будет оставаться

постоянным и

. Оно будет оставаться постоянным и

равным

.

Расход газа при этом будет оставаться

постоянным и

![]() , а скорость истечения из сужающегося

сопла при

, а скорость истечения из сужающегося

сопла при

![]() будет также оставаться постоянной и

равной местной скорости звука

будет также оставаться постоянной и

равной местной скорости звука

|

|

5.12 |

где Тк - температура на выходе из сужающегося сопла (в «критическом» сечении).

Постоянный

критический перепад давлений объясняется

характером распространения возмущения

в среде. Известно, что любое слабое

возмущение, в том числе и изменение

давления, распространяется в сжимаемой

среде со звуковой скоростью, а скорость

истечения через сужающееся сопло при

,

как уже говорилось, равна местной

скорости звука. Поэтому при дальнейшем

понижении давления среды

![]() ниже

ниже![]() ,

то есть при

,

то есть при

![]() возмущение среды не проникает внутрь

сопла, так как его относительная скорость

будет равна нулю,

возмущение среды не проникает внутрь

сопла, так как его относительная скорость

будет равна нулю,

![]() .

.

Действительная

скорость истечения

![]() меньше расчетной теоретической

меньше расчетной теоретической

![]() вследствие трения струи о стенки сопла.

Часть располагаемой работы

вследствие трения струи о стенки сопла.

Часть располагаемой работы

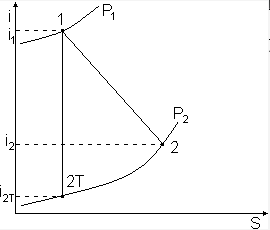

![]() рассеивается

и превращается в тепло, которое ( и при

отсутствии внешнего теплообмена)

приводит к увеличению температуры Т2

и энтропии S

(рис.1).

рассеивается

и превращается в тепло, которое ( и при

отсутствии внешнего теплообмена)

приводит к увеличению температуры Т2

и энтропии S

(рис.1).

Поэтому

![]()

и

![]() .

.

|

Отношение

|

Рис. 5.1. Процесс расширения в сопле без трения (1-2Т) и с трением (1-2) |

,

, .

. .

.

.

. ,

,