- •1. Периферический отдел зрительного анализатора

- •1.1. Глазное яблоко

- •1.2. Защитный аппарат

- •1.3. Слёзный аппарат

- •1.4. Глазодвигательный аппарат

- •2. Проводниковый отдел зрительного анализатора

- •3. Центральный отдел зрительной системы

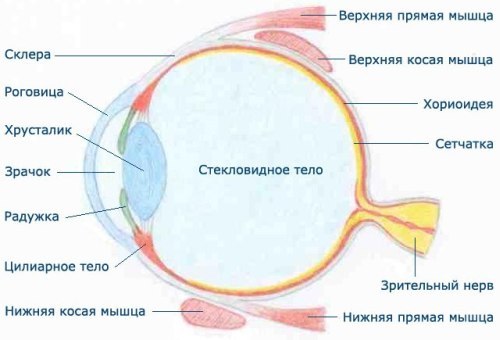

- •Глазное яблоко состоит из:

- •Сильной оптической линзой, пропускающей и преломляющей лучи, является:

- •- Швецов а.Г. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: Учебное пособие

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Факультет социальной и коррекционной педагогики

Учебно-исследовательский проект на тему:

Анатомия зрительного анализатора

Исполнитель:

Логунова Екатерина.

студентка группы _СПСБ-11___

Руководитель:

кандидат мед. наук

Мужиченко М.В.

Волгоград 2012

Обзор литературы

Живое существо не имеет более верного и надежного помощника, чем глаз. Видеть – значит различать врага, друга и окружающее во всех подробностях. Другие органы чувств выполняют то же, но сравнительно грубее и слабее. Зрение (visio, visus) – это физиологический процесс восприятия величины, формы и цвета предметов, а также их взаимного расположения и расстояния между ними.

Сенсорная зрительная система является важнейшей из сенсорных систем человека и большинства высших позвоночных животных. Она даёт более 80% информации, идущей к коре головного мозга от всех рецепторов. Более того, глаз – это единственный из органов чувств, для которого не имеет значения степень удаления от объекта восприятия, поскольку, являясь уникальным дистантным рецептором, он воспринимает излучаемый или отражённый свет от источника любой удалённости, будь то звёзды на ночном небе, или текст читаемой книги. К слову сказать, обонятельный и слуховой анализаторы, будучи также дистантными по природе восприятия стимула, ограничены по дальности и не отличаются особыми возможностями локализации источника запаха или звука.

Глаз обладает способностью видеть и при очень ярком солнечном свете, и почти в полной темноте, сводя воедино миллионы световых сигналов. Он различает огромное количество цветовых оттенков, а при помощи второго глаза может оценивать положение предмета в пространстве, его объём и конфигурацию. Однако если быть абсолютно точным, все эти замечательные свойства присущи не собственно глазу как органу зрения, а зрительному анализатору, особенно его корковому отделу, расположенному в головном мозгу.

Кроме того, глаза – существенное украшение лица и, в какой-то мере, источник информации о человеке, недаром, их называют «зеркалом души».

1. Периферический отдел зрительного анализатора

Периферическая часть зрительного анализатора представлена глазным яблоком с защитным (глазница, веки) и вспомогательным (слезные органы, мышцы глаз, конъюнктива) аппаратом глаза.

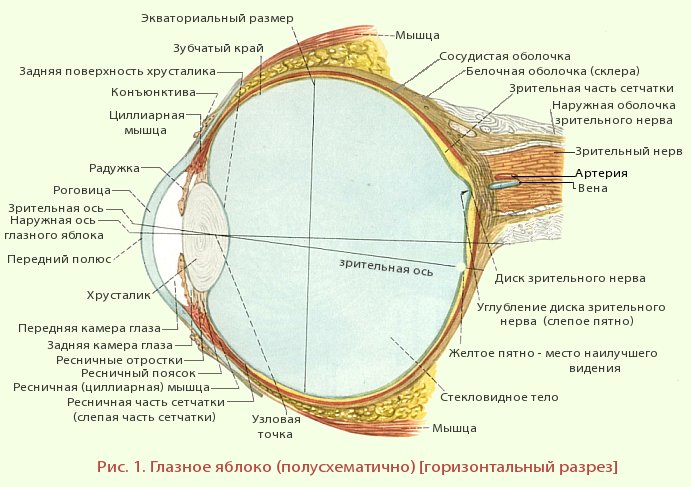

1.1. Глазное яблоко

Глазное яблоко представляет собой шарообразное тело. У новорождённого размер глазного яблока равен 16,2 мм, к году жизни ребёнка оно достигает 19,2 мм, в трёхлетнем возрасте – 20,3 мм, к 11 годам – 22 мм, к 20-25 годам – 24 мм.

В глазном яблоке различают 3 оболочки: наружную (фиброзную), среднюю (сосудистую) и внутреннюю (сетчатую).

В наружной оболочке различают два отдела:

1) передний прозрачный – роговая оболочка (роговица);

2) задний непрозрачный – белочная оболочка (склера).

Роговица.

В норме роговица прозрачна, имеет блестящую зеркальную поверхность, совершенно лишена кровеносных сосудов, но очень богата нервными окончаниями. Место ее перехода в склеру называется лимбом. Форма роговицы эллипсоидная, вертикальный диаметр – 11мм, горизонтальный – 12 мм. Толщина роговицы около 1мм.

Роговица состоит из 5-ти слоев: 1.передний эпителий 2.боуменова оболочка; 3.строма; 4. десцеметова оболочка; 5 .задний эпителий (эндотелий)

Склера. Это непрозрачная часть фиброзной оболочки, которая имеет белый цвет. Несмотря на свою толщину в 1 мм она очень плотная и прочная. Склера состоит в основном из плотных волокон, которые и придают ей такую прочность. К склере крепятся мышцы глаза.

Средняя (сосудистая) оболочка богато снабжена кровеносными сосудами и пигментом. Количество пигмента у разных индивидуумов различно – это и определяет цвет глаз у человека. У альбиносов средняя оболочка не содержит пигмента, поэтому у них глаза имеют красноватый оттенок – его определяют просвечивающие кровеносные сосуды.

В сосудистой оболочке различают три части:

Радужка – передняя часть;

Ресничное (цилиарное) тело – средняя часть

Собственно сосудистая оболочка – задняя часть

Радужка. По форме похожа на круг с отверстием внутри (зрачком). Радужка состоит из 2-х мышц: суживающих и расширяющих зрачок при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. В состав радужки входят клетки содержащие пигмент, которые определяют цвет глаз (если он голубой - значит, в ней мало пигментных клеток, если карий - много). Радужка выполняет функцию регулятора ширины светового пучка, попадающего внутрь глаза.

Зрачок. Это отверстие в радужке. Его размеры зависят от уровня освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок и наоборот. В среднем диаметр зрачка 3-4 мм.

Ресничное тело.

Это средняя утолщенная часть сосудистой оболочки, имеющая форму циркулярного валика, состоящая в основном из двух функционально разных частей:1.сосудистой, состоящей в основном из сосудов и 2.цилиарной мышцы. Сосудистая часть впереди несет на себе около 70 тонких отростков. Основной функцией отростков является выработка внутриглазной жидкости заполняющей глаз. От отростков отходят тонкие цинновы связки на которых подвешивается хрусталик.

Цилиарная мышца делится на 3 порции: наружную меридиональную, среднюю радиальную и внутреннюю циркулярную. Сокращаясь и расслабляясь, они участвуют в процессе аккомодации.

Собственно сосудистая оболочка.

Это задняя часть сосудистой оболочки, состоящая из артерий, вен и капилляров. Основной ее функцией является питание сетчатки и транспорта крови к ресничному телу и радужке. Она придает красный цвет глазному дну за счет содержащейся в ней крови.

Внутренняя оболочка (ретина) глазного яблока является сетчаткой.

Это самая тонкая в физическом смысле и самая физиологически важная оболочка, представляющая начало зрительного анализатора, его периферический отдел.

Сетчатка – это светочувствительная оболочка, она покрывает все отделы сосудистой оболочки. Нервные элементы, воспринимающие световые раздражения, заложены только в заднем отделе сетчатой оболочки, в той её части, которая прилежит к собственно сосудистой оболочке. Этот отдел сетчатки называется зрительной частью. Сетчатка, покрывающая цилиарное тело и радужку, не содержит фоторецепторов.

В зрительной части сетчатки имеется два важных в функциональном отношении участка: первый – это место выхода зрительного нерва – слепое пятно (почти не содержит светочувствительных нервных приборов); другой – точка наилучшего видения – желтое пятно (наиболее богато светочувствительными нервными элементами).

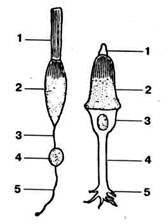

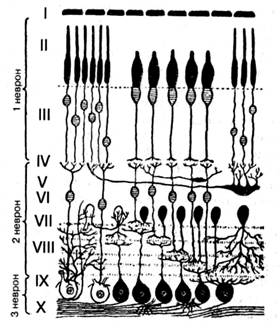

Сетчатка имеет сложное многослойное строение. Снаружи ( на границе с сосудистой оболочкой) она покрыта слоем пигментных клеток, где располагаются чувствительные нервные клетки, воспринимающие световые раздражения и проводящие в центр зрительные нервные импульсы. Световые раздражения воспринимают палочки и колбочки – чувствительные биполярные нервные клетки, лежащие непосредственно кнутри от слоя пигментных клеток.

А – палочка: 1 – наружный членик; 2 – внутренний членик; 3 – волокно; 4 – ядро; 5 – конечная пуговка.

Б - колбочка: 1 – наружный членик; 2 – внутренний членик; 3 – ядро; 4 – волокно; 5 – ножка.

Эти клетки трансформируют световое раздражение в нервный импульс, который затем передают следующим нейронам – биполярным нервным клеткам, лежащим кнутри от слоя палочек и колбочек.

Биполярные нервные клетки передают зрительный импульс ганглиозным клеткам сетчатки – это крупные мультиполярные нейроны, дендриты которых образуют зрительный нерв.

Таким образом, луч света проходит всю сетчатку до слоя пигментных клеток. Там световое раздражение воспринимается палочками и колбочками, трансформируется в нервный импульс, который далее передаётся нервным клеткам, расположенным во внутренних слоях сетчатой оболочки.

Схема строения сетчатки глаза человека

I – пигментный слой; II – слой палочек и колбочек; III – наружный ядерный слой; IV – наружный сетчатый слой; V – слой горизонтальных клеток; VI – слой биполярных клеток (внутренний ядерный); VII – слой амакриновых (однополюсных грушевидных) клеток; VIII – внутренний сетчатый слой; IX – слой ганглиозных клеток; X – слой волокон зрительного нерва.

Капсула глаза и прилежащие к ней сосудистая и сетчатая оболочки ограничивают полость глазного яблока, в которой содержится ещё ряд образований. Непосредственно за роговицей следует заполненное водянистой жидкостью пространство – передняя камера глаза.

Угол передней камеры – очень важный участок глаза. Это круговое образование, невидимое без специального зеркала. Угол передней камеры спереди ограничивается роговицей, а сзади – радужкой. В месте их соединения находится дренажная система глаза, через которую осуществляется основная часть оттока водянистой влаги.

Далее за радужкой лежит хрусталик. Это прозрачное чечевицеобразное тело, подвешенное на волокнах, идущих от отростков ресничного тела. Передняя поверхность хрусталика касается задней поверхности радужки в области зрачковой зоны. Поскольку центральная часть хрусталика более выпуклая и имеет больший переднезадний размер по сравнению с периферическими участками, между ним и периферией радужки сохраняется свободное пространство – задняя камера, заполненная водянистой влагой. Связь между камерами осуществляется через зрачок.

Всю остальную полость глаза за задней камерой – около 65 % объёма – занимает стекловидное тело – прозрачный, не имеющий ни сосудов, ни нервов гель, состоящий на 98 % из воды и незначительного количества белков и солей. Оно является опорной тканью глазного яблока, имеющей значение для поддержания его стабильной формы. При значительных потерях стекловидного тела (одной трети и более) без их замещения глазное яблоко теряет тургор и атрофируется. Кроме того, стекловидное тело выполняет определённую защитную функцию для внутренних оболочек глаза, а также играет роль проводящей световые лучи среды.