- •1. Рабочая учебная программа дисциплины

- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.2. Структура и объем дисциплины

- •1.3. Содержание дисциплины (распределение фонда времени по темам и видам занятий)

- •1.4. Требования к уровню освоения дисциплины Примерные вопросы к зачету (экзамену)

- •2. Учебно-методическое пособие Лекционный курс биология как наука. Методы научного познания

- •Глава 1. Жизнь. Ее возникновение на земле. Свойства и уровни организации

- •1.1. Происхождение жизни на Земле

- •1.2. Начальные этапы развития жизни на Земле

- •1.3. Определение, основные свойства и уровни организации живого

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел I. Основы цитологии

- •Глава 2. Химический состав клетки

- •2.1. Атомный (элементарный) состав клетки

- •2.2. Молекулярный состав клетки

- •2.2.1. Неорганические вещества

- •2.2.2. Органические вещества

- •2.2.2.1. Углеводы

- •2.2.2.2. Липиды

- •2.2.2.3. Белки

- •2.2.2.4. Нуклеиновые кислоты

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 3. Строение клетки

- •3.1. Типы клеточной организации

- •3.2. Строение эукариотической клетки

- •3.2.1. Клеточная оболочка

- •3.2.2. Цитоплазма. Органоиды и включения

- •3.2.3. Клеточное ядро

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке

- •4.1. Обмен веществ и превращение энергии

- •4.2. Значение атф в обмене веществ

- •4.3. Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) в клетке. Синтез атф

- •4.4. Пластический обмен (ассимиляция, анаболизм)

- •4.4.1. Фотосинтез

- •4.4.2. Хемосинтез

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 5. Воспроизведение клеток

- •5.1. Жизненный (клеточный) цикл

- •5.2. Деление клетки

- •5.2.1. Амитоз – прямое деление

- •5.2.2. Митоз – непрямое деление

- •5.2.3. Мейоз – редукционное деление

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Организм

- •Раздел II. Размножение и развитие организмов

- •Глава 6. Размножение организмов

- •6.1. Бесполое размножение

- •6.2. Половое размножение

- •6.2.1. Образование половых клеток

- •6.2.2. Оплодотворение

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 7. Индивидуальное развитие организмов

- •7.1. Типы онтогенеза

- •7.2. Периодизация онтогенеза

- •7.3. Эмбриональный период

- •7.3.1. Дробление

- •7.3.2. Гаструляция

- •7.3.3. Гисто- и органогенез

- •7.3.4. Взаимодействие частей развивающегося зародыша

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел III. Основы генетики и селекции

- •Глава 8. Генетическая информация

- •8.1. Основные генетические процессы. Экспрессия генов

- •8.2. Репликация днк

- •8.3. Синтез белков

- •8.3.1. Транскрипция днк

- •8.3.2. Трансляция мРнк

- •8.3.3. Генетический код

- •8.3.4. Процесс синтеза белка

- •8.4. Элементы регуляции экспрессии генов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 9. Основные закономерности наследственности

- •9.1. Моногибридное скрещивание

- •9.1.1. Гибридологический метод изучения наследования

- •9.1.2. Первый закон Менделя (правило единообразия). Второй закон Менделя (правило расщепления)

- •9.1.3. Гипотеза "чистоты гамет". Цитологические основы наследования альтернативных признаков

- •9.2. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя (правило независимого наследования). Цитологические основы

- •9.3. Анализирующее скрещивание

- •9.4. Взаимодействие генов

- •9.4.1.Взаимодействие аллельных генов. Множественные аллели

- •9.4.2 Взаимодействие неаллельных генов

- •9.5. Сцепленное наследование

- •9.6. Хромосомное определение пола. Сцепление с полом

- •9.7. Нехромосомное наследование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 10. Изменчивость

- •10.1. Наследственная изменчивость

- •10.1.1. Комбинативная изменчивость

- •10.1.2. Мутационная изменчивость

- •10.2. Ненаследственная (фенотипическая, модификационная) изменчивость

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 11. Генетика человека и ее значение для медицины

- •11.1. Методы генетики человека

- •11.1.1. Генеалогический метод

- •11.1.2. Популяционный метод

- •11.1.3. Близнецовый метод

- •11.1.4. Цитогенетический метод

- •11.1.5. Биохимический метод

- •11.2. Медико-генетическое консультирование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 12. Основы селекции

- •12.1. Методы селекции

- •12.1.1. Отбор и гибридизация

- •12.1.2. Мутагенез и полиплоидия

- •12.1.3. Клеточная и генная инженерия

- •12.2. Селекция растений

- •12.3. Селекция животных

- •12.44. Селекция микроорганизмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел IV. Эволюция и экология

- •Глава 13. Эволюционное учение

- •13.1. Теория эволюции

- •13.1.1. Ламаркизм

- •13.1.2. Дарвинизм. Эволюция путем естественного отбора

- •13.1.3. Развитие дарвинизма

- •13.2. Микроэволюция

- •13.2.1. Критерии и структура вида. Популяция

- •13.3. Факторы эволюции

- •13.3.1. Мутационный процесс

- •13.3.2. Популяционные волны. Дрейф генов

- •13.3.3. Изоляция

- •13.3.4. Естественный отбор

- •13.4. Образование новых видов

- •13.5. Макроэволюция

- •13.5.1. Направления и пути эволюционного процесса

- •13.5.2. Связь между индивидуальным и историческим развитием организмов

- •13.6. Развитие органического мира

- •13.6.1. Доказательства эволюции органического мира

- •13.6.2. Эволюция клеток

- •13.6.3. Эволюция многоклеточных организмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 14. Происхождение и эволюция человека

- •14.1. Положение человека в системе животного мира

- •14.2. Предшественники человека

- •14.3. Этапы эволюции человека

- •14.4. Факторы антропогенеза

- •14.5. Человеческие расы

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Экосистемы

- •Глава 15. Основы экологии

- •15.1. Организм и среда. Экологические факторы

- •15.1.1. Абиотические факторы

- •15.1.2. Биотические факторы

- •15.2. Популяция и окружающая среда

- •15.2.1. Регуляция плотности популяции. Емкость среды

- •15.2.2. Ареал обитания и экологическая ниша

- •15.3. Экосистемы

- •15.3.1. Пространственная структура биогеоценоза

- •15.3.2. Функциональная структура биогеоценоза. Пищевые сети

- •15.4. Развитие экосистем

- •15.4.1. Экосистемы, создаваемые человеком

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 16. Биосфера и человек

- •16.2. Биомасса

- •16.3. Поток энергии и круговорот веществ в биосфере

- •16.3.1. Превращение энергии в биосфере

- •16.3.2. Биогеохимические круговороты

- •16.4. Человек и окружающая среда

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Лабораторный практикум

- •1. Биология как наука. Методы научного познания

- •Лабораторная работа 1. Методы познания живой природы: микроскоп.

- •Лабораторная работа 2. Изучение под микроскопом разнообразия инфузорий и их движения

- •2.Клетка

- •Лабораторная работа 3. Приготовление микропрепарата листа элодеи наблюдение за движением цитоплазмы в клетках под влиянием факторов внешней среды

- •Лабораторная работа 4. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, ностока) и эукариот (растения, животного, гриба)

- •Лабораторная работа 5. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука)

- •Лабораторная работа 6. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука

- •Лабораторная работа 7. Исследование проницаемости растительных клеток

- •Лабораторная работа 8. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений элодеи, хлорофитума и колеуса

- •Лабораторная работа 9. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жира)

- •3.Организм

- •Лабораторная работа 10. Изучение результатов искусственного отбора - разнообразия сортов растений и пород животных

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 11. Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблонь разных сортов

- •Лабораторная работа 12. Выявление признаков изменчивости организмов

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 13. Морфологическое описание одного вида растений

- •Обобщенная схема форм листьев

- •Лабораторная работа 14. Изучение морфологического критерия вида

- •5.Экосистемы

- •Лабораторная работа 15. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице

- •Оценка состояния окружающей среды по реакции живых организмов (биоиндикация)

- •Лабораторная работа 16. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация)

- •Оценка экологического состояния водных объектов

- •Лабораторная работа 17. Определение загрязнения воды в водоеме

- •Лабораторная работа 18. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов

- •Лабораторная работа 19. Наблюдение за передвижением животных: инфузории туфельки, дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды

- •Лабораторная работа 20. Оценка экологического состояния парка (газона)

- •Лабораторная работа 21. Изучение моделей геометрического и логистического роста популяций

- •Задание 1. Изучение модели геометрического роста популяции

- •Задание 2. Изучение модели логистического роста популяции

- •3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •3.1. Перечень основной и дополнительной литературы

- •3.2. Методические рекомендации преподавателю

- •3.3. Методические указания для обучающихся

- •4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •5. Программое обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий

- •Поволжский государственный университет сервиса

- •445677, Г. Тольятти, ул. Гагарина, 4.

14.2. Предшественники человека

Согласно палеонтологическим данным, от примитивной группы древних млекопитающих – насекомоядных – около 35 млн. лет назад обособилась группа животных, давшая впоследствии приматов. Из ныне живущих форм к ним наиболее близки тупайи – низшие из современных приматов. Приматы относятся к наиболее высоко организованным млекопитающим и обладают рядом антропоидных черт: значительно развит головной мозг, глазницы направлены вперед, конечности хватательного типа, на всех пальцах развиты ногти, одна пара сосков и др.

От предков современных тупай в палеогене кайнозойской эры отделилась ветвь, давшая предков современных человекообразных обезьян – парапитеков (небольших животных, ведших древесный образ жизни и питавшихся растениями и насекомыми). Их челюсти и зубы были подобны челюстям и зубам человекообразных обезьян. В дальнейшем парапитеки дали начало современным гиббонам и орангутанам, а также вымершей ветви древесных обезьян – дриопитекам. Последние появились 17–18 млн. лет назад в неогене и вымерли около 8 млн. лет назад. За более чем 10 млн. лет обитания в тропических лесах у дриопитеков сформировались передние конечности, приспособленные к лазанию по деревьям и добыванию пищи, большой головной мозг с высоким развитием двигательных отделов, бинокулярное зрение и др.

В связи с похолоданием климата и вытеснением тропических и субтропических лесов к югу в конце палеогена сформировались обширные открытые пространства с растительностью саванного типа. Можно предположить, что популяции дриопитеков расселились по разным местообитаниям: предковые формы современных человекообразных обезьян – в дождевые тропические леса, где они передвигались, главным образом цепляясь руками за ветки и раскачиваясь (образовались два вида: горилла и шимпанзе), а другие – на открытые пространства, где они были вынуждены вставать на задние конечности, видимо, чтобы лучше обозревать местность. Со временем, попав под давление естественного отбора, такое положение из случайного, вынужденного перешло в необходимое.

Прямохождение сыграло огромную роль в эволюции антропоидов, так как оно освободило передние конечности, что позволило использовать их для манипуляций с окружающими предметами при добывании пищи, ухода за детенышами и выполнения различных других функций хватательного типа. Освободившиеся от функции передвижения верхние конечности (наряду с развитым головным мозгом, органами чувств и стадным образом жизни) явились необходимыми преадаптациями к развитию в последующем трудовой деятельности. Некоторые из популяций дриопитеков положили начало, вероятно, эволюции предшественников человека – австралопитекам. Таким образом, в палеогене линия людей (семейство Гоминиды – Прямоходящие приматы) отделилась от линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам.

Австралопитеки – вымершая группа гоминид (скелетные останки найдены в Восточной Африке) – вели стадный образ жизни и занимались охотой и собирательством, начали освоение огня. Они жили около 5 млн. лет назад, систематически использовали естественные предметы (камни, палки, кости и т. п.) в качестве орудий труда. Судя по строению зубной системы, эти животные были всеядными; слабое развитие клыков согласуется с предположением, что функции нападения и защиты у них должны были перейти к верхним конечностям. Масса тела 20 – 50 кг, рост 120–150 см, объем мозга около 650 см3. Они ходили на двух ногах при выпрямленном положении тела, руки были свободными и могли ловить животных, бросать камни и совершать другие действия (рис. 27).

Позднее (2 – 3 млн. лет назад) австралопитеки дали начало более прогрессивной ветви – Человеку умелому. Это новое видовое наименование связано с тем, что рядом с костными останками этого существа были найдены изготовленные им примитивные режущие и рубящие орудия из гальки. Рост достигал 150 см, объем головного мозга был на 100 см больше, чем у австралопитека, зубы человеческого типа, фаланги пальцев сплющены, первый палец стопы, как и у современного человека, не был отведен в сторону. Хотя в морфологическом отношении Человек умелый значительно не отличался от австралопитеков, однако, являясь создателем самой примитивной культуры палеолита, он преодолел грань, отделяющую ископаемых человекообразных обезьян от древнейших людей.

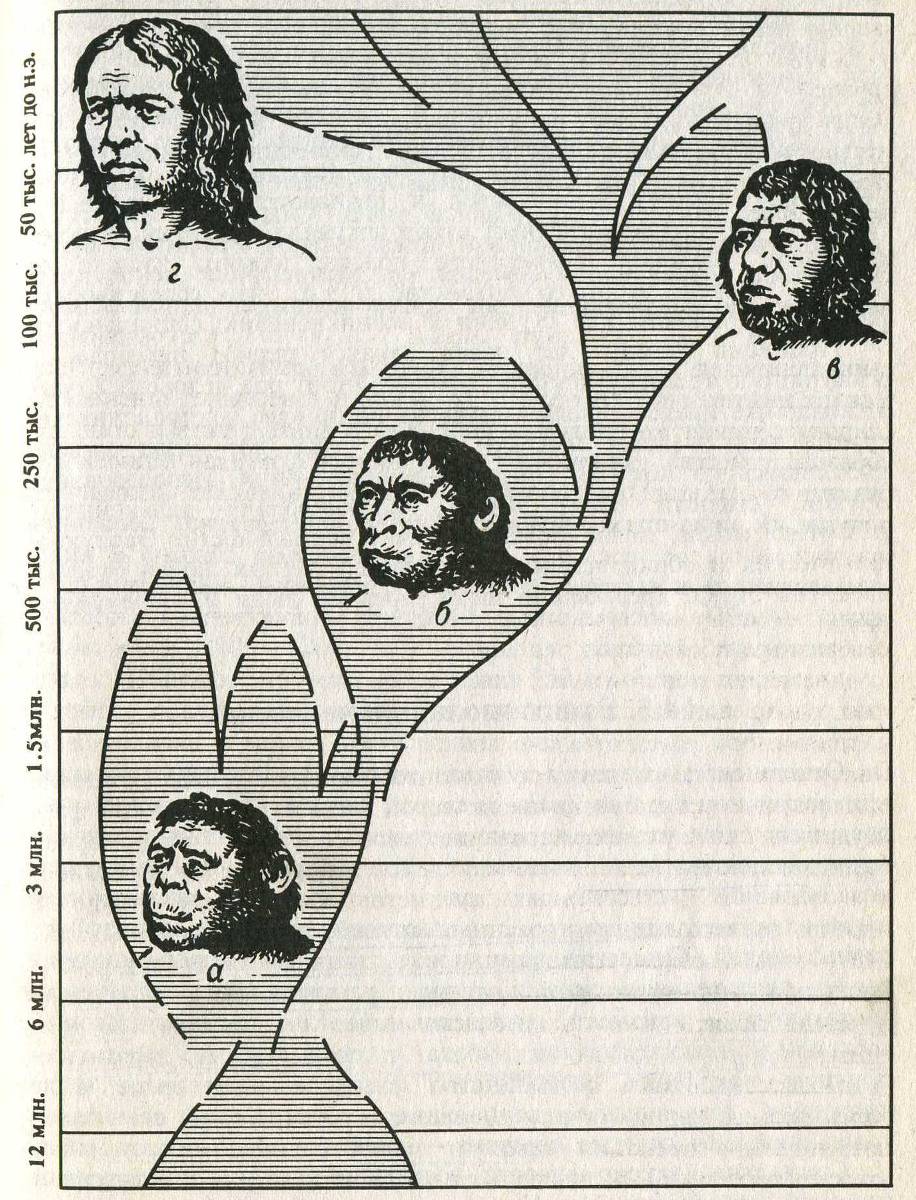

Рис. 27. Основные этапы эволюции человека:

а – австралопитеки, б - архантроп, в – палеантроп, г – неоантроп

В течение длительной фазы предшественников человека действовали преимущественно эволюционные факторы генетической изменчивости и отбора. Изменение условий существования создало сильное давление отбора в пользу выживания особей и групп с признаками, содействовавшими прогрессивному развитию прямохождения, способности к трудовой деятельности, совершенствованию верхних конечностей и познавательной активности головного мозга. Естественный отбор сохранял признаки, способствующие усилению совместного поиска добычи, защите от хищных зверей, заботе о потомстве и т.д., что содействовало развитию стадности как ступени к возникновению социальности.

Примерно 8 млн. лет назад начался период перехода от животного к человеку, в конце которого стоит род человека Ното. Ископаемые представители семейства Гоминиды (австралопитеки, группы вида Человек умелый) 1,5 – 2 млн. лет назад широко расселились по Африке, Средиземноморью, Азии. Использование орудий, стадный образ жизни способствовали дальнейшему развитию мозга, возникновению речи, социальности. Эволюция физических и общественных особенностей первых людей охватывает три этапа: древнейшие люди, древние люди и современные люди.