- •1. Рабочая учебная программа дисциплины

- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.2. Структура и объем дисциплины

- •1.3. Содержание дисциплины (распределение фонда времени по темам и видам занятий)

- •1.4. Требования к уровню освоения дисциплины Примерные вопросы к зачету (экзамену)

- •2. Учебно-методическое пособие Лекционный курс биология как наука. Методы научного познания

- •Глава 1. Жизнь. Ее возникновение на земле. Свойства и уровни организации

- •1.1. Происхождение жизни на Земле

- •1.2. Начальные этапы развития жизни на Земле

- •1.3. Определение, основные свойства и уровни организации живого

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел I. Основы цитологии

- •Глава 2. Химический состав клетки

- •2.1. Атомный (элементарный) состав клетки

- •2.2. Молекулярный состав клетки

- •2.2.1. Неорганические вещества

- •2.2.2. Органические вещества

- •2.2.2.1. Углеводы

- •2.2.2.2. Липиды

- •2.2.2.3. Белки

- •2.2.2.4. Нуклеиновые кислоты

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 3. Строение клетки

- •3.1. Типы клеточной организации

- •3.2. Строение эукариотической клетки

- •3.2.1. Клеточная оболочка

- •3.2.2. Цитоплазма. Органоиды и включения

- •3.2.3. Клеточное ядро

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке

- •4.1. Обмен веществ и превращение энергии

- •4.2. Значение атф в обмене веществ

- •4.3. Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) в клетке. Синтез атф

- •4.4. Пластический обмен (ассимиляция, анаболизм)

- •4.4.1. Фотосинтез

- •4.4.2. Хемосинтез

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 5. Воспроизведение клеток

- •5.1. Жизненный (клеточный) цикл

- •5.2. Деление клетки

- •5.2.1. Амитоз – прямое деление

- •5.2.2. Митоз – непрямое деление

- •5.2.3. Мейоз – редукционное деление

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Организм

- •Раздел II. Размножение и развитие организмов

- •Глава 6. Размножение организмов

- •6.1. Бесполое размножение

- •6.2. Половое размножение

- •6.2.1. Образование половых клеток

- •6.2.2. Оплодотворение

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 7. Индивидуальное развитие организмов

- •7.1. Типы онтогенеза

- •7.2. Периодизация онтогенеза

- •7.3. Эмбриональный период

- •7.3.1. Дробление

- •7.3.2. Гаструляция

- •7.3.3. Гисто- и органогенез

- •7.3.4. Взаимодействие частей развивающегося зародыша

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел III. Основы генетики и селекции

- •Глава 8. Генетическая информация

- •8.1. Основные генетические процессы. Экспрессия генов

- •8.2. Репликация днк

- •8.3. Синтез белков

- •8.3.1. Транскрипция днк

- •8.3.2. Трансляция мРнк

- •8.3.3. Генетический код

- •8.3.4. Процесс синтеза белка

- •8.4. Элементы регуляции экспрессии генов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 9. Основные закономерности наследственности

- •9.1. Моногибридное скрещивание

- •9.1.1. Гибридологический метод изучения наследования

- •9.1.2. Первый закон Менделя (правило единообразия). Второй закон Менделя (правило расщепления)

- •9.1.3. Гипотеза "чистоты гамет". Цитологические основы наследования альтернативных признаков

- •9.2. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя (правило независимого наследования). Цитологические основы

- •9.3. Анализирующее скрещивание

- •9.4. Взаимодействие генов

- •9.4.1.Взаимодействие аллельных генов. Множественные аллели

- •9.4.2 Взаимодействие неаллельных генов

- •9.5. Сцепленное наследование

- •9.6. Хромосомное определение пола. Сцепление с полом

- •9.7. Нехромосомное наследование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 10. Изменчивость

- •10.1. Наследственная изменчивость

- •10.1.1. Комбинативная изменчивость

- •10.1.2. Мутационная изменчивость

- •10.2. Ненаследственная (фенотипическая, модификационная) изменчивость

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 11. Генетика человека и ее значение для медицины

- •11.1. Методы генетики человека

- •11.1.1. Генеалогический метод

- •11.1.2. Популяционный метод

- •11.1.3. Близнецовый метод

- •11.1.4. Цитогенетический метод

- •11.1.5. Биохимический метод

- •11.2. Медико-генетическое консультирование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 12. Основы селекции

- •12.1. Методы селекции

- •12.1.1. Отбор и гибридизация

- •12.1.2. Мутагенез и полиплоидия

- •12.1.3. Клеточная и генная инженерия

- •12.2. Селекция растений

- •12.3. Селекция животных

- •12.44. Селекция микроорганизмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел IV. Эволюция и экология

- •Глава 13. Эволюционное учение

- •13.1. Теория эволюции

- •13.1.1. Ламаркизм

- •13.1.2. Дарвинизм. Эволюция путем естественного отбора

- •13.1.3. Развитие дарвинизма

- •13.2. Микроэволюция

- •13.2.1. Критерии и структура вида. Популяция

- •13.3. Факторы эволюции

- •13.3.1. Мутационный процесс

- •13.3.2. Популяционные волны. Дрейф генов

- •13.3.3. Изоляция

- •13.3.4. Естественный отбор

- •13.4. Образование новых видов

- •13.5. Макроэволюция

- •13.5.1. Направления и пути эволюционного процесса

- •13.5.2. Связь между индивидуальным и историческим развитием организмов

- •13.6. Развитие органического мира

- •13.6.1. Доказательства эволюции органического мира

- •13.6.2. Эволюция клеток

- •13.6.3. Эволюция многоклеточных организмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 14. Происхождение и эволюция человека

- •14.1. Положение человека в системе животного мира

- •14.2. Предшественники человека

- •14.3. Этапы эволюции человека

- •14.4. Факторы антропогенеза

- •14.5. Человеческие расы

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Экосистемы

- •Глава 15. Основы экологии

- •15.1. Организм и среда. Экологические факторы

- •15.1.1. Абиотические факторы

- •15.1.2. Биотические факторы

- •15.2. Популяция и окружающая среда

- •15.2.1. Регуляция плотности популяции. Емкость среды

- •15.2.2. Ареал обитания и экологическая ниша

- •15.3. Экосистемы

- •15.3.1. Пространственная структура биогеоценоза

- •15.3.2. Функциональная структура биогеоценоза. Пищевые сети

- •15.4. Развитие экосистем

- •15.4.1. Экосистемы, создаваемые человеком

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 16. Биосфера и человек

- •16.2. Биомасса

- •16.3. Поток энергии и круговорот веществ в биосфере

- •16.3.1. Превращение энергии в биосфере

- •16.3.2. Биогеохимические круговороты

- •16.4. Человек и окружающая среда

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Лабораторный практикум

- •1. Биология как наука. Методы научного познания

- •Лабораторная работа 1. Методы познания живой природы: микроскоп.

- •Лабораторная работа 2. Изучение под микроскопом разнообразия инфузорий и их движения

- •2.Клетка

- •Лабораторная работа 3. Приготовление микропрепарата листа элодеи наблюдение за движением цитоплазмы в клетках под влиянием факторов внешней среды

- •Лабораторная работа 4. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, ностока) и эукариот (растения, животного, гриба)

- •Лабораторная работа 5. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука)

- •Лабораторная работа 6. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука

- •Лабораторная работа 7. Исследование проницаемости растительных клеток

- •Лабораторная работа 8. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений элодеи, хлорофитума и колеуса

- •Лабораторная работа 9. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жира)

- •3.Организм

- •Лабораторная работа 10. Изучение результатов искусственного отбора - разнообразия сортов растений и пород животных

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 11. Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблонь разных сортов

- •Лабораторная работа 12. Выявление признаков изменчивости организмов

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 13. Морфологическое описание одного вида растений

- •Обобщенная схема форм листьев

- •Лабораторная работа 14. Изучение морфологического критерия вида

- •5.Экосистемы

- •Лабораторная работа 15. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице

- •Оценка состояния окружающей среды по реакции живых организмов (биоиндикация)

- •Лабораторная работа 16. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация)

- •Оценка экологического состояния водных объектов

- •Лабораторная работа 17. Определение загрязнения воды в водоеме

- •Лабораторная работа 18. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов

- •Лабораторная работа 19. Наблюдение за передвижением животных: инфузории туфельки, дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды

- •Лабораторная работа 20. Оценка экологического состояния парка (газона)

- •Лабораторная работа 21. Изучение моделей геометрического и логистического роста популяций

- •Задание 1. Изучение модели геометрического роста популяции

- •Задание 2. Изучение модели логистического роста популяции

- •3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •3.1. Перечень основной и дополнительной литературы

- •3.2. Методические рекомендации преподавателю

- •3.3. Методические указания для обучающихся

- •4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •5. Программое обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий

- •Поволжский государственный университет сервиса

- •445677, Г. Тольятти, ул. Гагарина, 4.

2. Учебно-методическое пособие Лекционный курс биология как наука. Методы научного познания

Биология (от греч. биос – жизнь, логос – наука) – наука о жизни. Современная биология располагает огромным фактическим материалом, овладение которым является необходимым условием научного познания мира. Достижения биологических наук широко применяют в медицине и сельском хозяйстве. Многие биологические принципы и положения используют в технике; они являются основой ряда производств пищевой, легкой, микробиологической и других отраслей промышленности. Только на основе биологических исследований возможно решение глобальных, проблем современного человечества – повышения продуктивности сельского хозяйства, рационального использования и возобновления биологических ресурсов, охраны природы и окружающей среды. Биологические науки лежат в основе возможности сохранения биосферы Земли с оптимальных условий для жизни людей на планете.

Познание жизни на различных уровнях ее организации, изучение различных свойств организмов и объектов живого, а также разнообразие используемых методов позволяют выделить большое количество биологических дисциплин: молекулярную биологию, цитологию, гистологию, томию, физиологию, зоологию, ботанику, эмбриологию, генетику, эволюционное учение, экологию, биохимию, биофизику и др.

Глава 1. Жизнь. Ее возникновение на земле. Свойства и уровни организации

1.1. Происхождение жизни на Земле

В глубокой древности и в наши дни людей волнует вопрос происхождения жизни. На протяжении тысячелетий они верили в возможность самопроизвольного зарождения жизни, считая его обычным способом появления живых существ из неживой материи. По мнению многих ученых средневековья, рыбы могли зарождаться из ила, черви – из почвы, мыши – из тряпок, мухи – из гнилого мяса. В XVII в. итальянский ученый Ф. Реди экспериментально показал невозможность самозарождения живого. В нескольких стеклянных сосудах он поместил кусочки мяса. Часть из них он оставил открытыми, а часть прикрыл кисеей. Личинки мух появились только в открытых сосудах, в закрытых их не было.

Окончательно версия о постоянном самозарождении живых организмов была опровергнута в середине XIX в. Л. Пастером. Он поместил простерилизованный бульон в колбу с длинным узким горлышком S-образной формы. Проходили месяцы, а содержимое колбы оставалось стерильным.

Эти и другие сходные опыты убедительно показывали, что в современную эпоху живые организмы любого размера происходят от других живых организмов. Таким образом, возникал вопрос о происхождении первых живых организмов.

Согласно теории креационизма, земная жизнь была создана в прошлом сверхъестественным существом. Представления о Божественном сотворении мира придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений.

Не исключено, конечно, что жизнь возникла вовсе не на Земле, а занесена с других планет. Согласно гипотезе вечности жизни, завоевавшей популярность в XIX в., жизнь могла распространяться от одной галактики к другой в виде спор микроорганизмов, растений.

Отрицание факта самозарождения жизни в настоящее время не противоречит представлениям о принципиальной возможности развития жизни в прошлом из неорганической материи. На определенной стадии развития неорганической природы жизнь может возникнуть как результат естественных процессов.

В 20-е годы XX в. русский ученый А.И.Опарин и англичанин Дж. Холден высказали предположение о самопроизвольном зарождении жизни из неорганической материи.

Ученые считают, что Солнце и планеты Солнечной системы образовались примерно 4,5 млрд. лет назад из диффузного газопылевого облака, конденсировавшегося под действием сил гравитации. Первичная атмосфера Земли состояла, вероятно, главным образом из водяных паров, Н2 и СО2 с небольшой примесью других газов (NH3, СН4, СО, Н2S) при почти полном отсутствии О2 (практически весь кислород, содержащийся в атмосфере в настоящее время, является продуктом фотосинтеза). Предполагают, что эта восстановленная атмосфера Земли стала местом абиогенного синтеза простейших органических соединений (мономеров), предшественников биологических макромолекул живого вещества и ряда других органических соединений.

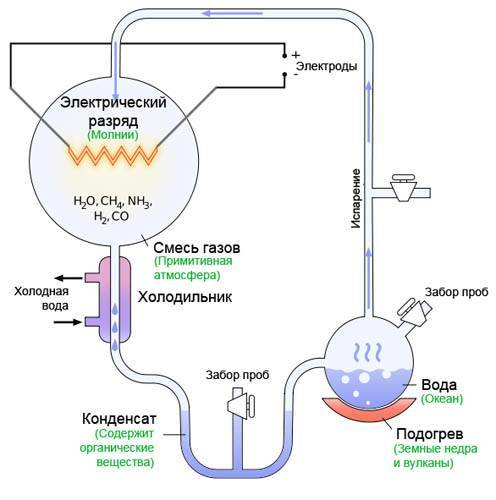

Образование мономеров из газов, присутствующих в первичной атмосфере Земли, можно воспроизвести и изучить в лабораторных условиях (рис. 1). Возможными источниками энергии для образования органических веществ без участия живых организмов, видимо, являлись электрические разряды, ультрафиолетовое излучение, радиоактивные частицы, космические лучи, теплота от интенсивной вулканической деятельности. В отсутствие кислорода, который мог бы их разрушить, а также живых организмов, которые использовали бы их в качестве пищи, абиогенно образовавшиеся органические вещества накапливались в Мировом океане, возникшем по мере охлаждения поверхности Земли вследствие конденсации водяных паров и выпадения осадков.

Рис. 1. Опыт, имитирующий условия первичной атмосферы: через пары воды и смесь газов (NH3, CH4, H2) пропускают электрический разряд; органические вещества накапливаются в ловушке.

Следующим шагом было образование более крупных полимеров из малых органических мономеров, опять же без участия живых организмов. Американский ученый С. Фокс в результате нагревания смеси сухих аминокислот получил полипептиды различной длины. Они были названы протеиноидами, т.е. белковообразными веществами. Так же были получены полинуклеотиды при нагревании смеси нуклеотидов в присутствии фосфатов. Видимо, на первобытной Земле образование таких протеиноидов и полинуклеотидов со случайной последовательностью аминокислот или нуклеотидов могло происходить при испарении воды в водоемах, остававшихся после отлива. Если полимер образовался, он способен влиять на образование других полимеров. Некоторые протеиноиды способны, подобно ферментам, катализировать определенные химические реакции: именно эта способность, наверное, была главной чертой, определившей их последующую эволюцию.

Полинуклеотиды, способствующие синтезу определенных полипептидов, должны были получить большее преимущество в эволюционном процессе. Возникновение белкового синтеза, контролируемого нуклеиновыми кислотами, несомненно явилось наиболее важным этапом возникновения жизни на Земле.

Эволюционное развитие столь сложного механизма еще недостаточно выяснено. Между нуклеиновыми кислотами и белками постепенно сформировалась своеобразная специализация. Белки стали обеспечивать синтез новых нуклеиновых кислот, новых белков и других веществ, перераспределять энергию, необходимую для протекания биосинтетических реакций и пр., т.е. осуществлять фенотипическое выражение генетической информации, а нуклеиновые кислоты обеспечивали этот процесс необходимой информацией.

В дальнейшем роль первичного носителя генетической информации перешла к ДНК. Двухцепочечное строение ДНК обеспечивает большую стабильность хранимой генетической информации, а также и функционирование механизма репарации. За РНК закрепилась роль «посредника»: она переносит информацию от ДНК к белку. Все ныне существующие живые организмы (вирусы, прокариоты и эукариоты) характеризуются именно таким направлением потока информации.

Взаимодействие различных по особенностям агрегатов молекул со средой, различающейся содержанием в ней свободных молекул, могло создать необходимые условия для естественного отбора. Под его действием системы, оказавшиеся более удачными по своим свойствам, а также способные к более точному размножению, стали преобладать над другими. Наряду с возникновением контролируемого нуклеиновыми кислотами белкового синтеза образование наружной мембраны следует считать другим важным событием в эволюции жизни. Полагают, что формирование первых клеток произошло тогда, когда молекулы липидов в водной среде случайно образовали мембранные структуры, заключавшие в себе смесь самовоспроизводящихся молекул: нуклеиновых кислот и белков.