- •1. Рабочая учебная программа дисциплины

- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.2. Структура и объем дисциплины

- •1.3. Содержание дисциплины (распределение фонда времени по темам и видам занятий)

- •1.4. Требования к уровню освоения дисциплины Примерные вопросы к зачету (экзамену)

- •2. Учебно-методическое пособие Лекционный курс биология как наука. Методы научного познания

- •Глава 1. Жизнь. Ее возникновение на земле. Свойства и уровни организации

- •1.1. Происхождение жизни на Земле

- •1.2. Начальные этапы развития жизни на Земле

- •1.3. Определение, основные свойства и уровни организации живого

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел I. Основы цитологии

- •Глава 2. Химический состав клетки

- •2.1. Атомный (элементарный) состав клетки

- •2.2. Молекулярный состав клетки

- •2.2.1. Неорганические вещества

- •2.2.2. Органические вещества

- •2.2.2.1. Углеводы

- •2.2.2.2. Липиды

- •2.2.2.3. Белки

- •2.2.2.4. Нуклеиновые кислоты

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 3. Строение клетки

- •3.1. Типы клеточной организации

- •3.2. Строение эукариотической клетки

- •3.2.1. Клеточная оболочка

- •3.2.2. Цитоплазма. Органоиды и включения

- •3.2.3. Клеточное ядро

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке

- •4.1. Обмен веществ и превращение энергии

- •4.2. Значение атф в обмене веществ

- •4.3. Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) в клетке. Синтез атф

- •4.4. Пластический обмен (ассимиляция, анаболизм)

- •4.4.1. Фотосинтез

- •4.4.2. Хемосинтез

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 5. Воспроизведение клеток

- •5.1. Жизненный (клеточный) цикл

- •5.2. Деление клетки

- •5.2.1. Амитоз – прямое деление

- •5.2.2. Митоз – непрямое деление

- •5.2.3. Мейоз – редукционное деление

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Организм

- •Раздел II. Размножение и развитие организмов

- •Глава 6. Размножение организмов

- •6.1. Бесполое размножение

- •6.2. Половое размножение

- •6.2.1. Образование половых клеток

- •6.2.2. Оплодотворение

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 7. Индивидуальное развитие организмов

- •7.1. Типы онтогенеза

- •7.2. Периодизация онтогенеза

- •7.3. Эмбриональный период

- •7.3.1. Дробление

- •7.3.2. Гаструляция

- •7.3.3. Гисто- и органогенез

- •7.3.4. Взаимодействие частей развивающегося зародыша

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел III. Основы генетики и селекции

- •Глава 8. Генетическая информация

- •8.1. Основные генетические процессы. Экспрессия генов

- •8.2. Репликация днк

- •8.3. Синтез белков

- •8.3.1. Транскрипция днк

- •8.3.2. Трансляция мРнк

- •8.3.3. Генетический код

- •8.3.4. Процесс синтеза белка

- •8.4. Элементы регуляции экспрессии генов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 9. Основные закономерности наследственности

- •9.1. Моногибридное скрещивание

- •9.1.1. Гибридологический метод изучения наследования

- •9.1.2. Первый закон Менделя (правило единообразия). Второй закон Менделя (правило расщепления)

- •9.1.3. Гипотеза "чистоты гамет". Цитологические основы наследования альтернативных признаков

- •9.2. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя (правило независимого наследования). Цитологические основы

- •9.3. Анализирующее скрещивание

- •9.4. Взаимодействие генов

- •9.4.1.Взаимодействие аллельных генов. Множественные аллели

- •9.4.2 Взаимодействие неаллельных генов

- •9.5. Сцепленное наследование

- •9.6. Хромосомное определение пола. Сцепление с полом

- •9.7. Нехромосомное наследование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 10. Изменчивость

- •10.1. Наследственная изменчивость

- •10.1.1. Комбинативная изменчивость

- •10.1.2. Мутационная изменчивость

- •10.2. Ненаследственная (фенотипическая, модификационная) изменчивость

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 11. Генетика человека и ее значение для медицины

- •11.1. Методы генетики человека

- •11.1.1. Генеалогический метод

- •11.1.2. Популяционный метод

- •11.1.3. Близнецовый метод

- •11.1.4. Цитогенетический метод

- •11.1.5. Биохимический метод

- •11.2. Медико-генетическое консультирование

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 12. Основы селекции

- •12.1. Методы селекции

- •12.1.1. Отбор и гибридизация

- •12.1.2. Мутагенез и полиплоидия

- •12.1.3. Клеточная и генная инженерия

- •12.2. Селекция растений

- •12.3. Селекция животных

- •12.44. Селекция микроорганизмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Раздел IV. Эволюция и экология

- •Глава 13. Эволюционное учение

- •13.1. Теория эволюции

- •13.1.1. Ламаркизм

- •13.1.2. Дарвинизм. Эволюция путем естественного отбора

- •13.1.3. Развитие дарвинизма

- •13.2. Микроэволюция

- •13.2.1. Критерии и структура вида. Популяция

- •13.3. Факторы эволюции

- •13.3.1. Мутационный процесс

- •13.3.2. Популяционные волны. Дрейф генов

- •13.3.3. Изоляция

- •13.3.4. Естественный отбор

- •13.4. Образование новых видов

- •13.5. Макроэволюция

- •13.5.1. Направления и пути эволюционного процесса

- •13.5.2. Связь между индивидуальным и историческим развитием организмов

- •13.6. Развитие органического мира

- •13.6.1. Доказательства эволюции органического мира

- •13.6.2. Эволюция клеток

- •13.6.3. Эволюция многоклеточных организмов

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 14. Происхождение и эволюция человека

- •14.1. Положение человека в системе животного мира

- •14.2. Предшественники человека

- •14.3. Этапы эволюции человека

- •14.4. Факторы антропогенеза

- •14.5. Человеческие расы

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Экосистемы

- •Глава 15. Основы экологии

- •15.1. Организм и среда. Экологические факторы

- •15.1.1. Абиотические факторы

- •15.1.2. Биотические факторы

- •15.2. Популяция и окружающая среда

- •15.2.1. Регуляция плотности популяции. Емкость среды

- •15.2.2. Ареал обитания и экологическая ниша

- •15.3. Экосистемы

- •15.3.1. Пространственная структура биогеоценоза

- •15.3.2. Функциональная структура биогеоценоза. Пищевые сети

- •15.4. Развитие экосистем

- •15.4.1. Экосистемы, создаваемые человеком

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глава 16. Биосфера и человек

- •16.2. Биомасса

- •16.3. Поток энергии и круговорот веществ в биосфере

- •16.3.1. Превращение энергии в биосфере

- •16.3.2. Биогеохимические круговороты

- •16.4. Человек и окружающая среда

- •Задачи и упражнения

- •Задания для самостоятельной работы

- •Лабораторный практикум

- •1. Биология как наука. Методы научного познания

- •Лабораторная работа 1. Методы познания живой природы: микроскоп.

- •Лабораторная работа 2. Изучение под микроскопом разнообразия инфузорий и их движения

- •2.Клетка

- •Лабораторная работа 3. Приготовление микропрепарата листа элодеи наблюдение за движением цитоплазмы в клетках под влиянием факторов внешней среды

- •Лабораторная работа 4. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, ностока) и эукариот (растения, животного, гриба)

- •Лабораторная работа 5. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука)

- •Лабораторная работа 6. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука

- •Лабораторная работа 7. Исследование проницаемости растительных клеток

- •Лабораторная работа 8. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений элодеи, хлорофитума и колеуса

- •Лабораторная работа 9. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жира)

- •3.Организм

- •Лабораторная работа 10. Изучение результатов искусственного отбора - разнообразия сортов растений и пород животных

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 11. Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблонь разных сортов

- •Лабораторная работа 12. Выявление признаков изменчивости организмов

- •I вариант

- •II вариант

- •III вариант

- •Лабораторная работа 13. Морфологическое описание одного вида растений

- •Обобщенная схема форм листьев

- •Лабораторная работа 14. Изучение морфологического критерия вида

- •5.Экосистемы

- •Лабораторная работа 15. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице

- •Оценка состояния окружающей среды по реакции живых организмов (биоиндикация)

- •Лабораторная работа 16. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация)

- •Оценка экологического состояния водных объектов

- •Лабораторная работа 17. Определение загрязнения воды в водоеме

- •Лабораторная работа 18. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов

- •Лабораторная работа 19. Наблюдение за передвижением животных: инфузории туфельки, дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды

- •Лабораторная работа 20. Оценка экологического состояния парка (газона)

- •Лабораторная работа 21. Изучение моделей геометрического и логистического роста популяций

- •Задание 1. Изучение модели геометрического роста популяции

- •Задание 2. Изучение модели логистического роста популяции

- •3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •3.1. Перечень основной и дополнительной литературы

- •3.2. Методические рекомендации преподавателю

- •3.3. Методические указания для обучающихся

- •4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •5. Программое обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий

- •Поволжский государственный университет сервиса

- •445677, Г. Тольятти, ул. Гагарина, 4.

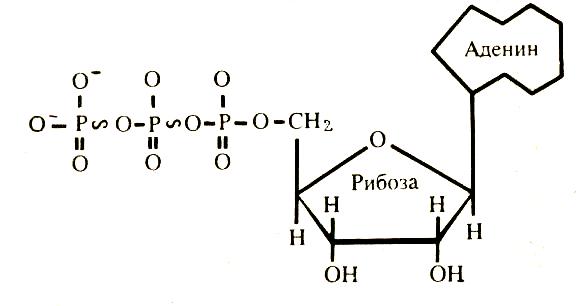

4.2. Значение атф в обмене веществ

Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ).

|

Рис. 12. Строение молекулы АТФ (аденозинтрифосфата) |

По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам и состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединяющихся между собой макроэргическими связями (рис.9).

Молекула АТФ под влиянием специфических ферментов легко гидролизируется, последовательно расщепляясь до АДФ (аденозиндифосфата), АМФ (аденозинмонофосфата) и структурных компонентов:

АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4 + 30,6 кДж

АДФ + Н2О → АМФ + Н3РО4 + 30,6 кДж

АМФ + Н2О → аденин + рибоза + Н3РО4 + 13,8 кДж

Энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ, используется клеткой для совершения всех видов работы. Значительные количества энергии расходуются на биологические синтезы. АТФ является универсальным источником энергообеспечения клетки. Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования, происходящему с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин).

4.3. Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) в клетке. Синтез атф

Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования, т.е. присоединения неорганического фосфата к АДФ. Энергия для фосфорилирования образуется в ходе энергетического обмена. Энергетический обмен или диссимиляция, представляет собой совокупность реакций расщепления органических веществ, сопровождающихся выделением энергии. В зависимости от среды обитания диссимиляция может протекать в два или три этапа.

У большинства живых организмов – аэробов, живущих в кислородной среде, в ходе диссимиляции осуществляется три этапа: подготовительный, бескислородный и кислородный, в процессе которых органические вещества распадаются до неорганических соединений.

У анаэробов, обитающих в среде, лишенной кислорода, или у аэробов при его недостатке диссимиляция протекает лишь в два первых этапа с образованием промежуточных органических соединений, еще богатых энергией. Первый этап – подготовительный – заключается в ферментативном расщеплений сложных органических соединений на более простые (белков – на аминокислоты, жиров – на глицерин и жирные кислоты, полисахаридов – на моносахариды, нуклеиновых кислот – на нуклеотиды). Распад органических субстратов пищи осуществляется на разных уровнях желудочно-кишечного тракта многоклеточных организмов. Внутриклеточное расщепление органических веществ происходит под действием гидролитических ферментов лизосом. Высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде теплоты, а образующиеся малые органические молекулы могут подвергнуться дальнейшему расщеплению или использоваться клеткой как «строительный материал» для синтеза собственных органических соединений.

Второй этап – неполное окисление (бескислородный) – осуществляется непосредственно в цитоплазме клетки, в присутствии кислорода не нуждается и заключается в дальнейшем расщеплении органических субстратов. Главным источником энергии в клетке является глюкоза. Бескислородное, неполное расщепление глюкозы называют гликолизом.

Гликолиз – многоступенчатый ферментативный процесс превращения шестиуглеродной глюкозы в две трехуглеродные молекулы пировиноградной кислоты (пирувата, ПВК) С3Н4О3. В ходе реакций гликолиза выделяется большое количество энергии – 200 кДж/моль. Часть этой энергии (60%) рассеивается в виде теплоты, остальное (40%) используется на синтез АТФ. В результате гликолиза одной молекулы глюкозы образуется по две молекулы ПВК, АТФ и воды, а также атомы водорода, которые запасаются клеткой в форме НАД•Н, т.е. в составе специфического переносчика – никотинамидадениндинуклеотида. Суммарная формула гликолиза имеет следующий вид:

С6Н12О6 → 2С3Н4О3 + 2Н2О + 2АТФ

Дальнейшая судьба продуктов гликолиза – пирувата и водорода в формеНАД•Н – может складываться по-разному. У дрожжевых грибов или в клеткаx растений при недостатке кислорода происходит спиртовое брожение – ПВК восстанавливается до этилового спирта C2Н5ОН.

В клетках животных, испытывающих временный недостаток кислорода, например в мышечных клетках человека при чрезмерной физической нагрузке, а также у некоторых бактерий происходит молочнокислое брожение, при котором пируват восстанавливается до молочной кислоты С3Н6О3.

При наличии в среде кислорода продукты гликолиза претерпевают дальнейшее расщепление до конечных продуктов.

Третий этап – полное окисление (дыхание) – протекает при обязательном участии кислорода. Аэробное дыхание представляет собой цепь реакций, контролируемых ферментами внутренней мембраны и матрикса митохондрий. Попав в митохондрию, ПВК взаимодействует с ферментами матрикса и образует: диоксид углерода, который выводится из клетки; атомы водорода, которые в составе переносчиков направляются квнутренней мембране; ацетилкофермент А (ацетил-КоА), который вовлекается в цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса).

Цикл Кребса – это цепь последовательных реакций, в ходе которых из одной молекулы ацетил-КоА образуются две молекулы СО2, молекула АТФ и четыре пары атомов водорода, передаваемые на молекулы-переносчики – НАД и ФАД (флавинадениндинуклеотид).

Итак, в результате бескислородного этапа диссимиляции и цикла Кребса молекула глюкозы расщепляется до неорганического диоксида углерода (СО2), а высвободившаяся при этом энергия частично расходуется на синтез АТФ, но в основном сберегается в нагруженных электронами переносчиках НАД•Н2 + ФАД•Н2. Энергия транспортирующихся ионов водорода используется для фосфорилирования АДФ в АТФ.

Суммарная реакция клеточного дыхания:

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 +6Н2О + 38АТФ