- •Введение

- •1. Основные задачи теории информационных систем

- •1.1. Краткая историческая справка

- •1.2. Основные понятия теории систем

- •1.3. Выбор определения системы

- •2. Основные понятия и определения

- •2.1. Понятие информации

- •2.2. Открытые и закрытые системы

- •2.3. Модель и цель системы

- •2.4. Управление

- •2.5. Информационные динамические системы

- •2.6. Классификация и основные свойства единиц информации

- •2.7. Системы управления

- •2.8. Реляционная модель данных

- •3. Виды информационных систем

- •3.1. Классификация информационных систем

- •3.2. Технические, биологические и др. Системы

- •3.3. Детерминированные и стохастические системы

- •3.4. Открытые и закрытые системы

- •3.5. Хорошо и плохо организованные системы

- •3.6. Классификация систем по сложности

- •4. Закономерности систем

- •4.1. Целостность

- •4.2. Интегративность

- •4.3. Коммуникативность

- •4.4. Иерархичность

- •4.4. Эквифинальность

- •4.5. Историчность

- •4.6. Закон необходимого разнообразия

- •4.7. Закономерность осуществимости и потенциальной эффективности систем

- •4.8. Закономерность целеобразования

- •4.9. Системный подход и системный анализ

- •5. Уровни представления информационных систем

- •5.1. Методы и модели описания систем

- •5.2. Качественные методы описания систем

- •5.3. Количественные методы описания систем

- •5.4. Кибернетический подход к описанию систем

- •6. Алгоритмы на топологических моделях

- •6.1. Задачи анализа топологии

- •6.2. Представление информации о топологии моделей

- •6.3. Переборные методы. Поиск контуров и путей по матрице смежности

- •6.4. Модифицированный алгоритм поиска контуров и путей по матрице смежности

- •6.5. Поиск контуров и путей по матрице изоморфности

- •6.6. Сравнение алгоритмов топологического анализа

- •6.7. Декомпозиция модели на топологическом ранге неопределенности

- •6.8. Сортировка модели на топологическом ранге неопределенности

- •6.9. Нахождение сильных компонент графа

- •7. Теоретико-множественное описание систем

- •7.1. Предположения о характере функционирования систем

- •7.2. Система как отношение на абстрактных множествах

- •7.3. Временные, алгебраические и функциональные системы

- •7.4. Временные системы в терминах «вход — выход»

- •8. Динамическое описание систем

- •8.1. Детерминированная система без последствий

- •8.2. Детерминированные системы без последствия с входными сигналами двух классов

- •8.3. Учет специфики воздействий

- •8.4. Детерминированные системы с последствием

- •8.5. Стохастические системы

- •8.6. Агрегатное описание систем

- •8.7. Иерархические системы

- •9. Модели и методы принятия решений

- •9.1. Принятие решений. Что это такое?

- •9.2. Модели и методы принятия решений

- •9.3. Требования к методам принятия решений

- •10. Логистические системы

- •10.1. Концепция и философия логистики

- •10.2. Системный подход в логистике

- •10.3. Кибернетический подход

- •10.4. Классификация моделей логистической системы

- •10.5. Проблемы логистики на микро- и макроуровне

- •11. Числовые характеристики системы

- •11.1. Условия проведения расчетов

- •11.2. Математическое ожидание, мода, медиана

- •11.3. Моменты. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение

- •11.4. Расчет производительности информационной системы

- •11.5. Разделение уровней информационных систем

- •12. Основы теории информации

- •12.1. Предмет и задачи теории информации

- •12.2. Энтропия как мера степени неопределенности состояния физической системы

- •12.3. Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропий

- •12.4. Условная энтропия. Объединение зависимых систем

- •12.5. Энтропия и информация

- •12.6. Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний

- •12.7. Негэнтропия

- •12.8. Передача информации с искажениями. Пропускная способность канала с помехами

- •12.9. Вероятностная модель информационного морфизма информационных систем

- •12.10. Исследование и регулирование информационного морфизма систем с использованием матриц Александера

- •12.11. Элементарная семантическая единица – модуль информационного наполнения ис

- •12.12. Структурирование информационного наполнения ис и вводимые для описания этого процесса специальные термины

- •Заключение

- •Библиографический список

2.4. Управление

В широком смысле слова, под управлением понимают организационную деятельность, осуществляющую функции и направленную на достижение определенных целей.

2.5. Информационные динамические системы

Интеллектуальные информационные системы можно классифицировать следующим образом:

экспертные системы;

системы для широкого круга пользователей;

системы для специалистов;

САПР;

интеллектуальные системы;

расчетно-логические системы;

обучающие системы;

управляющие системы и системы обработки данных.

Система обработки данных – это система, которая преобразует поток входной информации в поток выходной информации;

информационно-поисковые системы;

распределенная информационная система.

РИС - объединение ИС, выполняющих собственные, не зависимые друг от друга функции, с целью коллективного использования информации. Отдельные ИС могут быть территориально разнесены друг от друга и обмениваться информацией по каналам связи.

2.6. Классификация и основные свойства единиц информации

Представление информации можно разделить на:

простую переменную (атрибут);

составную переменную (структура).

Переменная имеет имя и значение. Все допустимые значения переменных образуют домен этого атрибута. Переменная характеризуется (X,z), где X - имя переменой, z - значение. Множество Z={z1,z2,...zn}, объединяющее все возможные значения, называется доменом.

В качестве примера можно привести описание перечисляемого типа в языке программирования Паскаль.

Type

day=(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Указывается тип элементов, для которых не возможно указать конкретный домен значений, например:

int a.

2.7. Системы управления

Системы управления (СУ) представляют собой особый класс динамических систем, отличающихся наличием самостоятельных функций и целей управления и необходимым для реализации этих функций и целей высоким уровнем специальной системной организации .

Устройства связи и управления существенно отличаются от обычных технических устройств тем, что энергетические отношения в них не играют существенной роли, а основное внимание обращается на способность передавать и перерабатывать без искажений большое количество информации. Так в линии радиосвязи ничтожная доля энергии, излучаемой антенной передатчика, принимается антенной радиоприемника. КПД такого устройства, с точки зрения передачи энергии, чрезвычайно мал. Однако цель - передача информации - выполняется.

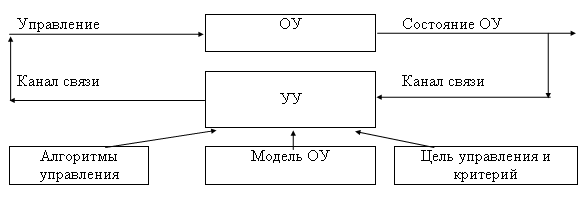

Структуру процесса управления можно представить следующим образом.

Цель управления определяет состояние объекта, которое должно быть достигнуто в процессе управления.

Разомкнутые системы управления

Системы управления с компенсацией возмущений

Системы управления с обратной связью

2.8. Реляционная модель данных

Реляционная модель данных характеризуется:

информационной конструкцией;

допустимыми операциями (выборкой, соединением и др.);

ограничениями (функциональными зависимостями между атрибутами).

Реализационная база данных может быть описана как

S(rel)=<A, R, Dom, Rel, V(s)>,

где

A - множество имен переменных;

R - множество имен отношений;

Dom - вхождение атрибутов в домены;

Rel - вхождение атрибутов в отношения;

V(s) - множество ограничений.

Описание процесса обработки отношений может быть выполнено двумя способами:

указанием перечня операций, выполнение которых приводит к требуемому результату (процедурный подход);

описанием требуемых свойств (декларативный подход).

Множество операций и отношений образуют реляционную алгебру.

Как правило, список операций содержит проекцию, выборку, объединение, пересечение, вычитание, соединение и деление.

Проекцией называется операция, которая переносит в результирующие отношения столбцы исходного отношения:

T=R[X],

R - исходное отношение;

T - результирующие отношения;

X - список атрибутов (условие проекции).

Выборка

Выборка - перенос в результирующие отношения строк удовлетворяющих условию выборки.

T=R[p],

R - исходное отношение;

T - результирующие отношения;

p - условие выборки.

Операция объединения, пересечения, вычитания.

Исходные отношения R1 и R2, результирующие - T.

Операция объединения:

Т=U(R1,R2).

Отношение Т содержит строки, встречающиеся в отношениях R1 или в R2.

Операция пересечения:

Т=I(R1,R2).

Отношение Т содержит строки, встречающиеся одновременно в отношениях R1 и в R2.

Операция вычитания:

Т=М(R1,R2).

Отношение Т содержит строки из отношения R1 за исключением строк, встречающихся в отношении R2.

Операция соединения отношений:

T=R1 [p] R2,

p - условие соединения.

Если строка из R1 по очереди сопоставляется со строками из R2 и если условие [p] выполняется, то строки сцепляются.

Операция натурального соединения

Операция не содержит условия

T=R1*R2.

Если структуры R1 и R2 не содержат общих атрибутов, то производится сцепление каждой строки из R1 со всеми строками из R2.

Основные свойства операции натурального соединения

Свойство коммутативности:

R*S=S*R.

Свойство ассоциативности:

(R*S)*T=R*(S*T).