- •Введение

- •1. Основные задачи теории информационных систем

- •1.1. Краткая историческая справка

- •1.2. Основные понятия теории систем

- •1.3. Выбор определения системы

- •2. Основные понятия и определения

- •2.1. Понятие информации

- •2.2. Открытые и закрытые системы

- •2.3. Модель и цель системы

- •2.4. Управление

- •2.5. Информационные динамические системы

- •2.6. Классификация и основные свойства единиц информации

- •2.7. Системы управления

- •2.8. Реляционная модель данных

- •3. Виды информационных систем

- •3.1. Классификация информационных систем

- •3.2. Технические, биологические и др. Системы

- •3.3. Детерминированные и стохастические системы

- •3.4. Открытые и закрытые системы

- •3.5. Хорошо и плохо организованные системы

- •3.6. Классификация систем по сложности

- •4. Закономерности систем

- •4.1. Целостность

- •4.2. Интегративность

- •4.3. Коммуникативность

- •4.4. Иерархичность

- •4.4. Эквифинальность

- •4.5. Историчность

- •4.6. Закон необходимого разнообразия

- •4.7. Закономерность осуществимости и потенциальной эффективности систем

- •4.8. Закономерность целеобразования

- •4.9. Системный подход и системный анализ

- •5. Уровни представления информационных систем

- •5.1. Методы и модели описания систем

- •5.2. Качественные методы описания систем

- •5.3. Количественные методы описания систем

- •5.4. Кибернетический подход к описанию систем

- •6. Алгоритмы на топологических моделях

- •6.1. Задачи анализа топологии

- •6.2. Представление информации о топологии моделей

- •6.3. Переборные методы. Поиск контуров и путей по матрице смежности

- •6.4. Модифицированный алгоритм поиска контуров и путей по матрице смежности

- •6.5. Поиск контуров и путей по матрице изоморфности

- •6.6. Сравнение алгоритмов топологического анализа

- •6.7. Декомпозиция модели на топологическом ранге неопределенности

- •6.8. Сортировка модели на топологическом ранге неопределенности

- •6.9. Нахождение сильных компонент графа

- •7. Теоретико-множественное описание систем

- •7.1. Предположения о характере функционирования систем

- •7.2. Система как отношение на абстрактных множествах

- •7.3. Временные, алгебраические и функциональные системы

- •7.4. Временные системы в терминах «вход — выход»

- •8. Динамическое описание систем

- •8.1. Детерминированная система без последствий

- •8.2. Детерминированные системы без последствия с входными сигналами двух классов

- •8.3. Учет специфики воздействий

- •8.4. Детерминированные системы с последствием

- •8.5. Стохастические системы

- •8.6. Агрегатное описание систем

- •8.7. Иерархические системы

- •9. Модели и методы принятия решений

- •9.1. Принятие решений. Что это такое?

- •9.2. Модели и методы принятия решений

- •9.3. Требования к методам принятия решений

- •10. Логистические системы

- •10.1. Концепция и философия логистики

- •10.2. Системный подход в логистике

- •10.3. Кибернетический подход

- •10.4. Классификация моделей логистической системы

- •10.5. Проблемы логистики на микро- и макроуровне

- •11. Числовые характеристики системы

- •11.1. Условия проведения расчетов

- •11.2. Математическое ожидание, мода, медиана

- •11.3. Моменты. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение

- •11.4. Расчет производительности информационной системы

- •11.5. Разделение уровней информационных систем

- •12. Основы теории информации

- •12.1. Предмет и задачи теории информации

- •12.2. Энтропия как мера степени неопределенности состояния физической системы

- •12.3. Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропий

- •12.4. Условная энтропия. Объединение зависимых систем

- •12.5. Энтропия и информация

- •12.6. Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний

- •12.7. Негэнтропия

- •12.8. Передача информации с искажениями. Пропускная способность канала с помехами

- •12.9. Вероятностная модель информационного морфизма информационных систем

- •12.10. Исследование и регулирование информационного морфизма систем с использованием матриц Александера

- •12.11. Элементарная семантическая единица – модуль информационного наполнения ис

- •12.12. Структурирование информационного наполнения ис и вводимые для описания этого процесса специальные термины

- •Заключение

- •Библиографический список

6. Алгоритмы на топологических моделях

6.1. Задачи анализа топологии

Под топологическим анализом понимается выявление структурных свойств и особенностей модели на основании исследования моделей первого ранга неопределенности Ms(1), т.е. на основании информации о взаимосвязи переменных графа.

К основным задачам анализа топологии относятся задачи поиска путей, выделения контуров, декомпозиции на подсистемы.

Алгоритмы для такого анализа на основании представлений моделей в форме графов или матричной форме неоднократно приводились в литературе [6, 28, 107]. Традиционные постановки касаются в основном линейных систем, составленных из однонаправленных элементов.

Алгоритмы топологического анализа имеют огромное значение для исследования СС НСУ с помощью ЭВМ, так как проблема повышения эффективности по быстродействию и точности существующих методов моделирования может быть решена за счет более полного учета топологических особенностей модели [45, 46, 124, 126].

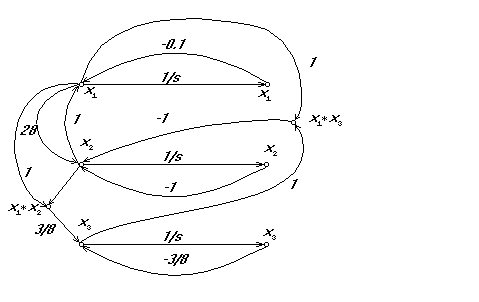

Пример вычисление передаточных функций системы по формуле Мезона.

6.2. Представление информации о топологии моделей

Представление топологии модели возможно в списочной и матричной форме. При организации программных средств чаще используется списочная форма. При больших размерностях одноуровневых сильно разряженных моделей она имеет преимущества по требуемой памяти и скорости работы алгоритмов топологического анализа. Однако для сильно связанных систем небольшой размерности или иерархических систем эффективнее испробовать алгоритмы, основанные на матричных формах, например на матрицах смежности.

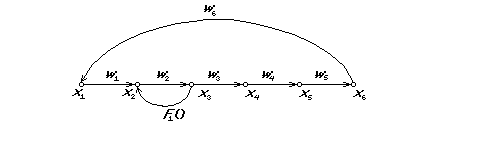

В качестве иллюстрации на рис. 6,1. приведена диаграмма графа модели странного аттрактора Лоренца [93]. Эта форма представления позволяет эффективнее решать задачи выделения путей и контуров, связности, структурной управляемости и многие другие, чем в форме НФК и отчасти СНДУ.

Модель системы представляется ориентированным графом H=<G,H> с множеством переменных Х=x1, .... , xn, N - общее множество вершин, и множеством дуг G - упорядоченных пар номеров смежных вершин (i,j), G=(i,j)1, ... (i,j)n. Общее количество таких пар обозначено в примерах как Q.

Несмотря на всю компактность и удобство такой записи, на практике чаще используют матрицу смежности R = rij, показывающую наличие дуги между i-ой и j-ой вершинами.

Рис. 6.1. Модель странного аттрактора в форме ориентированного графа

Рис. 6.2. Модель системы в форме графа

Другим способом представления топологии является матрица изоморфности D, в строках которой представлены номера входящих (с плюсом) и выходящих (с минусом) дуг.

Для приведенного на рис. 6,2 примера матрицы смежности и изоморфности имеют вид:

![]()

Избыточность хранимой информации в матрице смежности (нулевые значения) компенсируются простотой вычислительных алгоритмов и скоростью получения требуемой информации из матрицы. Кроме того, наличие только двух значений 0 или 1 дает возможность использовать для ее представления битовые поля, что дает значительную экономию памяти, и при размерах системы порядка 100 элементов не уступает по затратам ресурсов на хранение матрицы изоморфности, при значительно более простых алгоритмах обработки информации. Использование матриц смежности, инцидентностей, достижимостей и др. имеет большое применение для алгоритмов топологического анализа СС НСУ [107].

Ориентированные графы (структурные схемы) обычно широко используются при описании линейных систем и систем с одновходовыми нелинейностями. Однако возникают некоторые затруднения при описании нелинейных систем, где нелинейные функции могут зависеть от нескольких переменных, например при описании операций умножения и деления.