- •Социальная коммуникация: понятие, сущность, виды и уровни.

- •Когнитивные теории коммуникации.

- •Формы и правила организации деловой коммуникации.

- •Связи с общественностью как коммуникация.

- •Эффективность коммуникации.

- •Групповая коммуникация.

- •Язык мимических жестов. Взгляд как средство коммуникации. (Окулесика)

- •Сущность и функции массовой коммуникации.

- •Основные модели коммуникации

- •Вербальная коммуникация: особенности и значение. Проблема культуры речи.

- •Устноречевая коммуникация: основные виды и правила ведения.

- •Классификации коммуникативной личности.

- •Коммуникация как процесс и структура.

- •Ольфакция и системология как часть невербальной коммуникации.

- •Жесты и касания как средства коммуникации. (Кинесика и гаптика)

- •Модели и типы коммуникационного процесса.

- •Пространство коммуникации. (Проксемика)

- •Особенности межкультурной коммуникации.

- •Письменноречевая коммуникация.

- •Пара- и экстралингвистические средства коммуникации.

- •Управление коммуникацией.

- •Теории массовых коммуникаций.

- •Коммуникация как общение. Виды общения, их цели, формы и средства.

- •Коммуникация как дискурс.

- •Семиотика коммуникации.

- •Межличностная коммуникация.

Модели и типы коммуникационного процесса.

Линейная, интерактивная и трансакционная коммуникации. Модели Аристотеля, Шеннона-Уивера, де Флера, Лассуэла, Якобсона, Морозова. Линейные и циклические модели коммуникации. Особенности семиотической модели коммуникации: треугольник Пирса. Особенности коммуникации, выявляемые данными моделями.

Коммуникационный процесс - это процесс передачи информации от одного человека к другому или между группами людей по разным каналам и при помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.).

В основе межличностной коммуникации лежат различные мотивы, цели и задачи ее участников. В качестве детерминанты этого вида коммуникации могут выступать передача или получение какой-либо информации, побуждение партнера к совершению действий, намерение изменить его взгляды, стремление оказать эмоциональную поддержку и т.д. В зависимости от этих факторов принято выделять несколько моделей межличностной коммуникации.

1. Наиболее широкое распространение получила линейная модель, рассматривающая коммуникацию как действие, в рамках которого отправитель кодирует идеи и чувства в определенный вид сообщения и затем отправляет его получателю, используя какой-либо канал (речь, письменное сообщение и т.п.). Если сообщение достигло получателя, преодолев разного рода «шумы», или помехи, то коммуникация считается успешной. Данная модель привлекает внимание к некоторым важным моментам в процессе коммуникации. Это — влияние канала, по которому получено сообщение, на реакцию получателя. Так, признание в любви при встрече с глазу на глаз будет воспринято совсем иначе, чем прочитанное в письме или услышанное по телефону. Также линейная модель обращает внимание на «шум», помехи, искажающие сообщение. К ним относятся как физические (людное, шумное помещение), так и психологические (они связаны с физическим или эмоциональным состоянием человека, мешающим ему адекватно воспринимать сообщение) помехи. Но у этой модели есть недостаток — она рассматривает коммуникацию как однонаправленный процесс, идущий от отправителя к получателю. Поэтому модель годится для описания письменной коммуникации, воздействия средств массовой информации, где получатель сообщения рассматривается как объект воздействия.

2. Другой моделью межличностной коммуникации является трансакционная модель. Она представляет коммуникацию как процесс одновременного отправления и получения сообщений коммуникаторами. Ведь в каждый конкретный момент времени мы способны получать и декодировать сообщение другого человека, реагировать на него, и в то же самое время другой человек получает наше сообщение и отвечает на него. Таким образом, акт коммуникации невозможно отделить от событий, которые ему предшествуют и следуют за ним. Эта модель обращает наше внимание на то обстоятельство, что коммуникация — это процесс, в котором люди формируют отношения, постоянно взаимодействуя друг с другом. Данная модель намного лучше описывает процессы коммуникации, чем линейная.

3. Существует также интерактивная, или круговая модель, межличностной коммуникации. Она представляет собой не просто процесс передачи сообщения от отправителя к получателю, в ходе которого первый кодирует, а второй декодирует информацию. Важным элементом этой модели является обратная связь. Это — реакция получателя на сообщение, которая выражается в ответном сообщении, направляемом отправителю. Введение обратной связи наглядно демонстрирует кругообразный характер коммуникации: отправитель и получатель сообщения последовательно меняются местами.

Данная модель состоит из следующих элементов: отправитель (источник) — кодирование — сообщение — канал — декодирование — получатель — обратная связь. В этом процессе создаются различные помехи, «шумы», препятствующие эффективной коммуникации. Эффективность коммуникации характеризуется тем, что переданная информация должна быть понята в соответствии с ее первоначальным значением. Поэтому коммуникация — это не только передача, но и понимание информации.

• Отправитель (источник) — создатель сообщений, им может быть как человек, так и организация (хотя в любой организации сообщения составляют люди).

•Кодирование — превращение сообщения в символическую форму.

• Сообщение — информация, идея, ради которой осуществляется коммуникация. Оно состоит из символов, может быть устным, письменным или визуальным.

• Канал — путь физической передачи сообщения, средство, с помощью которого передается сообщение. Он может быть межличностным и массовым.

• Декодирование — расшифровка сообщения, которая в результате различных помех может быть более или менее адекватной.

• Получатель — объект, которому передается сообщение. Им так же может быть как отдельный человек, так и организация.

• Обратная связь — принятое сообщение вызывает у получателя какую-то реакцию, так как в результате коммуникации у него произошли изменения в знаниях, установках, поведении.

Согласно этой модели процесс межличностной коммуникация начинается с того, что отправитель, которым является человек, обладающий только ему свойственным жизненным опытом, устойчивой картиной мира, моделью его восприятия, в какой-то конкретной ситуации составляет сообщение, преследуя определенные цели. Его сообщение может быть как вербальным, так и невербальным. Отправитель должен стремиться к тому, чтобы его послание было как можно более понятным, четким и убедительным. Подготовленное сообщение кодируется, то есть превращается в символическую форму. После этого оно по выбранному каналу передается получателю. Могут быть использованы речь, письмо, а также доступные сегодня средства связи, среди которых все большую роль играют электронные средства передачи информации. Получатель — это также человек со своими личностными характеристиками, безусловно, отличными от качеств отправителя. Поэтому, когда получатель принимает сообщение и декодирует его, расшифровка послания происходит не полностью, а с частичными искажениями. Затем получатель реагирует на сообщение на когнитивном, эмоциональном или поведенческом уровне и обеспечивает обратную связь. Она тоже является сообщением, которое проходит те же этапы, пока не придет к отправителю.

На этапах кодирования, передачи и декодирования информации возможны помехи. При кодировании помехи возникают из-за ограниченного количества символов, неточности в самом послании. Во время передачи сообщения помехи носят в основном технический характер (плохая слышимость, видимость и т.п.). При декодировании получатель сообщения в силу иного жизненного опыта, социального положения и других причин может приписать символам, использованным в сообщении, иное значение, чем отправитель, и в силу этого понять послание не так, как хотел отправитель. Поэтому эффективность коммуникации тесно связана с уменьшением помех. Можно свести к минимуму технические помехи при передаче сообщения, нужно стремиться к максимальному упрощению языка послания. Но унифицировать процессы восприятия информации, носящие индивидуальный характер, полностью невозможно. Поэтому эффективность коммуникации никогда не будет абсолютной.

К психологическим компонентам акта коммуникации прежде всего относятся коммуникативное намерение, замысел и цель, то есть мотивационная сторона общения. Они определяют, что, зачем и почему хочет сообщить автор получателю, а также понимание сообщения, то есть когнитивную составляющую. Коммуникативное намерение — это желание вступить в общение с другим человеком. Такое намерение присутствует у вас, когда вы приглашаете кого-то на прогулку, но отсутствует, если вы идете гулять в одиночку.

Замысел сообщения — это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, проект, идея предстоящего сообщения.

Цели сообщения обычно делятся на две группы: ближайшие, непосредственно выражаемые автором, и более отдаленные, долговременные. Среди ближайших целей обычно выделяют интеллектуальные, связанные с получением информации, выяснением позиций и мнений, разъяснением и критикой. Также есть цели, связанные с установлением характера отношений: развитие или прекращение коммуникации, поддержка или отвержение партнера, побуждение к действию

Процесс коммуникации легче всего представить в ее наиболее простой форме, то есть как сообщение и передачу определенных данных. Но любая информация передается с помощью той или иной системы знаков. Для этого необходимы отправитель, получатель, инстанция посредничества. Отправитель зашифровывает свою информацию с помощью кода или знаковой системы. Взаимопонимание между партнерами по коммуникации в этом случае может быть достигнуто только тогда, когда между ними заранее было установлено содержание и значение используемых кодов и знаков. Успех коммуникации достигается лишь в том случае, если участники коммуникации обладают общей возможностью интерпретации определенного знака. Эти процессы являются важнейшими элементами коммуникативного акта. Поскольку человек не владеет телепатией и не способен передать электрические импульсы непосредственно из своего мозга в мозг партнера, то возникает необходимость зашифровать свои мысли, чтобы потом передать их вербально или невербально. При межкультурной коммуникации каждая культура представляет собой систему кодов, которая распространяет свое действие на повседневные отношения, социальные и культурные нормы и т.д. Эти кодовые системы культур, как правило, несопоставимы между собой или в лучшем случае сопоставимы только ограниченно. В связи с этим в процессе коммуникации приобретает важное значение проблема кодирования и декодирования информации.

Кодирование — это процесс зашифровки наших мыслей, чувств, эмоций в форму, узнаваемую другими. Для этого человек использует символы, которые могут быть письменными, вербальными, невербальными, математическими, музыкальными и т.д. Набор таких символов является сообщением.

Декодирование — это процесс получения и интерпретации сообщений, получаемых человеком извне. Он связан с расшифровкой символов, составляющих сообщение.

Способы кодирования и декодирования сообщений формируются под влиянием опыта человека, который понимается не только как индивидуальный опыт, но и как опыт группы, к которой принадлежит человек, а также опыт той культуры, представителем которой этот человек является, осваивает ее в процессе инкулыурации.

Любая модель как путь познания представляет собой попытку отразить явления реального мира в понятиях абстрактной теории. Поскольку модель должна отражать определенные стороны оригинала, то, естественно, построение моделей подчинено задаче наиболее точного отображения его свойств. Конструирование и изучение моделей реально существующих явлений осуществляется на предметной, знаковой, структурной, поведенческой основе.

Моделирование социальных систем предполагает определенное абстрагирование, идеализацию и их применение в комплексе с другими общенаучными и специальными методами. Моделирование коммуникационных систем также подчинено определению или улучшению характеристик интересующего исследователя объекта. Имеется мнение о том, что первую модель коммуникации разработал Аристотель. Линейную цепь «оратор - речь - аудитория» он рассматривал как основные элементы акта коммуникации..

Как мы уже отмечали, коммуникация это с одной стороны система, а с другой - и действие, и взаимодействие, и процесс. Для каждой из отмеченных коммуникаций строятся свои модели. В простейшей модели коммуникации в виде действия источник коммуникации посылает сигнал, который принимает адресат. Обратная связь в таком виде коммуникации отсутствует. В ставшей классической модели коммуникации американского политолога Г. Лассуэлла элементы коммуникации включены в модель в порядке ответа на вопрос: «КТО - сообщает ЧТО - по какому КАНАЛУ - КОМУ - с каким ЭФФЕКТОМ ?».

Большую известность получила линейная модель Шеннона-Уивера (Клод Шеннон и Уоррен Уивер - инженеры фирмы «Bell Telephone»), построенная по тому же принципу. Она смоделирована на основе изучения эффективности распространения радиоволн и сигналов в телефонном кабеле. Модель включает источник информации, передатчик, сигнал, канал, приемник, цель сообщения, источник помех. В своей книге «Математические теории коммуникации» отмеченная модель была перенесена на социальные коммуникации. Авторы выделили три уровня анализа процесса коммуникации: технический, семантика сообщений, эффективность понимания сообщения получателем. Авторы на техническом уровне рассматривают влияние процесса кодирования, устранения помех и др. на улучшение процесса коммуникации. Семантические проблемы связаны с интерпретацией сообщения получателем (приемником). Успешность воздействия полученного сообщения на поведение характеризует эффективность коммуникации.

В коммуникационной модели профессора Уильбура Шрамма сигнал взаимодействует с социальной средой, превращаясь в сообщение. Коммуникацию У. Шрамм определил как акт установления контакта между отправителем и получателем с помощью сообщения. При этом предполагается. Что отправитель и получатель имеют общий смысл, позволяющий кодировать и отсылать сообщение, которое адресат в состоянии принять и расшифровать. В одной из своих моделей У. Шрамм вводит интерпретатора и обратную связь, делая модель саморегулирующейся. Включение канала обратной связи между коммутатором и реципиенту дает возможность последнему передать обратное сообщение о принятом сигнале. При необходимости получатель информации может по своей инициативе передать сообщение. Превращаясь при этом на этот момент из субъекта в активный объект коммуникации. В такой ситуации действие превращается во взаимодействие, а такая линейная коммуникация рассматривается как взаимодействие.

Руководитель Анненбергской школы коммуникативистики Джорж Гербнер рассматривает четыре компонента модели: события, получателя, сообщения, сигнала. В качестве прямых и обратных связей действуют такие формы как доступ к каналам коммуникации, отбор содержания сообщения, медиаконтроль. Эта модель удачно отражает начальный этап генерации сообщения. Средний этап процесса коммуникации описывает так называемая модель «информационных привратников» Курта Левина. «Информационные привратники» - люди, которые служат воспринимателями и интерпретаторами новостей для своей малой группы. Информационные привратники оценивают входящий поток сообщений на основе собственных критеоиев степени важности новостей.

Эта теория в последующем была развита Стюартом Худом. Согласно утверждению Худа важность наличия информационных привратников в средствах массовой коммуникации и обществе состоит в возможности реализовать через них политические интересы среднего класса.

Линейные модели, благодаря упрощениям, упрощают понимание последовательности событий. Однако в реалии коммуникация представляет собой сложное многоуровневое и не всегда последовательные действия субъектов, обменивающихся информацией. Не всегда информация создается в одном месте, а потом, через какое-то время принимается в другом месте получателем, как, например это происходит при обмене сообщениями с помощью технических средств. Линейные модели в большинстве случаях не отражают реальное состояние системы. На практике же часто происходит не просто последовательный обмен информацией, а протекают более сложные процессы, вовлекающие в свою структуру не только людей, а их мысли, чувства, отношения, социальный опыт, эмоционально-психическое состояние и многое, многое другое. Иначе, между коммуникантами располагается актуальная социальная ситуация.

Наиболее распространенная нелинейная модель коммуникации разработана Теодором Ньюкомбом. Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого составляют коммуникант, коммуникатор и социальная ситуация. Взаимодействие коммуниканта с коммуникатором осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без учета таковой. Если коммуниканты сориентированы друг к другу положительно, то они будут стремиться к совпадению своих отношений к рассматриваемой ситуации. При негативном отношении друг к другу отношение коммуникантов к рассматриваемой ситуации не будет совпадать.

В модели Уэстли - МакЛина в качестве четвертой вершины геометрической фигуры рассматривается редакторская функция коммуникации. Они ввели в модель различия отдельных ролей. Подчеркнули значение обратной связи и обмена информацией с внешней общественной средой. Введение функции обратной связи делает модель циркулярной.

В циркулярной коммуникации в отличие от линейной человек одновременно и постоянно выступает и как источник, и как получатель информации. Здесь линейная модель трансформируется в непрерывный процесс коммуникации. Первым циркулярную модель коммуникации представил немецкий коммуникативист Г. Малецке. В традиционных компонентах коммуникации (коммуникатор, сообщение, получатель, медиум) под медиумом он подразумевает одновременно и каналы коммуникации, и информационный носитель. Г. Малецке вводит понятие «имиджа коммуникатора» и «имиджа получателя». В области обратных связей рассматривает давление на коммуникатора содержания сообщения и медиума, а медиума - на получателя. С точки зрения получателя он выделяет четыре уровня анализа: структурный, социального окружения, принадлежности к аудитории и самоимиджа. Для коммуникатора дополнительно рассматривает характер влияния медиа-контекста и анализ деятельности команды коммуникатора.

На практике часто передача массовой информации от коммуникатора к реципиенту осуществляется не сразу ко всем потребителям информации. Прежде всего, в силу обладания рядом качеств лидеры принимают, осмысливают информацию раньше, чем масса людей. На следующей ступени уже сами лидеры начинают активно распространять полученную информацию среди своей общественности. Поскольку с их мнением считается большинство из окружения, то посредничество лидеров при передаче массовой информации от источника (средств массовой коммуникации) к ее получателю становится главным инструментом формирования общественного мнения.

Такая двухступенчатая (многоступенчатая) модель коммуникации впервые была обоснована в 1940 году во время проведения избирательной кампании в штате Огайо (США), а более подробно разработана при изучении механизмов формирования общественного мнения в г. Декатуре (штат Иллинойс) в 1955 году. Социологи П. Лазарсфельд и Р. Мертон предположили, что сообщение, посланное аудитории, достигает вначале наиболее авторитетного члена группы. Исследования подтвердили предположение о том, что при усвоении содержания полученной информации люди склонны прислушиваться прежде всего к тем, кто для их окружения является наиболее влиятельным и компетентным. Такими лидерами чаще являлись неформальные лидеры. Определенное суждение, предлагаемое аудитории средствами массовой информации, приводится в конкретное действие, чаще всего, посредством механизма межличностных коммуникаций. Причем наибольшее влияние на принятие решение оказывают лидеры. Они, в свою очередь также имеют собственных «лидеров мнений» и обращаются к ним за нужной информацией. «Лидеры мнений» становятся связующим звеном между различными средствами массовой коммуникации и массой. Они не просто активнее в использовании масс-медиа, но принимают активное участие в деятельности политических партий и организаций.

Сообщения в системе массовых коммуникаций склонные идти «на поводу» аудитории, т. е. аудитории дается та информация, которая нужна ей и понятна. Иначе она не будет включена в систему коммуникаций. Так аудитория проявляет свою гомогенность (однородность), а исходная информация вступает во взаимодействие со всей массой людей и с каждым в отдельности. Однородность людей как членов массы реализуется через поведение людей. В то же время люди входят в состав различных слоев, страт, групп, институтов общества, т. е. составляют неоднородное по структуре сообщество. Тем не менее, «люди, становясь членами массы, начинают вести себя независимо от ролей, определяемых их социальным положением». ... Аудитория массовой коммуникации оказывается, таким образом, весьма специфическим образованием, не совпадающим с социальными группами, с человеческими общностями, устойчиво воспроизводящимися в пределах той или иной социальной структуры».

Одной из разновидностей объемной модели является диффузная модель Э. Роджерса. По мнению автора модели в системе массовой коммуникации нет необходимости влиять сразу на всех. Важно прежде всего убедить критические пять процентов. Когда пропагандируемая идея овладевает умами одной пятой части населения, дальше она «растекается» сама по всем уровням объемной социальной структуры и ее уже невозможно остановить. Любая новая идея проходит через шесть этапов: внимание, интерес, оценка, принятие, подтверждение. Э. Роджерс реципиентов по степени восприимчивости инноваций разделил на пять типов: инноваторы; ранние принимающие; раннее большинство; позднее большинство; поздние принимающие. Инноваторы, способные сразу «схватывать» новые идеи, составляют 2,5 %. Большинство лидеров мнений формируются из числа ранних принимающих, составляющих 13,5% населения. С этой категорией людей советуются при принятии каких-либо решений. Раннее большинство, включающее в себя 34% населения, принимает новые идеи чуть раньше чем их примет среднестатистический гражданин. Только после того, как среднестатистический гражданин признает новую идею, 34 % скептиков, составляющих позднее большинство, примут ее. И, наконец, 16% населения (поздние принимающие) подозрительно относится к новым идеям.

Однородность аудитории создает основу для формирования массовых коммуникаций и гомогенной модели коммуникации. Гомогенная модель строится в соответствии с классическим индивидуализмом. Средства массовой коммуникации поставляют аудитории определенную информацию, сформированную в виде определенных посылок. Далее в системе внутриличностной и межличностных коммуникаций эта посылка принимается или отвергается. Дискретность в гомогенной модели обозначает наличие атомической структуры, в виде составляющих (индивидуумов), не нарушающих однако однородность массы в плане выражения своего мнения по поводу чего-либо.

Семиотические модели коммуникации реализуют информационную, экспрессивную и прагматические функции коммуникации. Информационная функция отражает способность сообщать информацию о предметах, явлениях, действиях и процессах. Экспрессивная функция выражает как смысловую, так и оценочную информацию о реалиях окружающей действительности. Прагматическая функция направлена на передачу коммуникативной установки, рассчитывающую на адекватную реакцию реципиента в соответствии с социальной речевой нормой.

Модель Аристотеля:

Оратор — Речь — Аудитория.

Эта триада, правда в несколько ином звучании, — “коммуникатор — сообщение — коммуникант” присутствует во всех последующих моделях коммуникации, составляя ядро всех моделей.

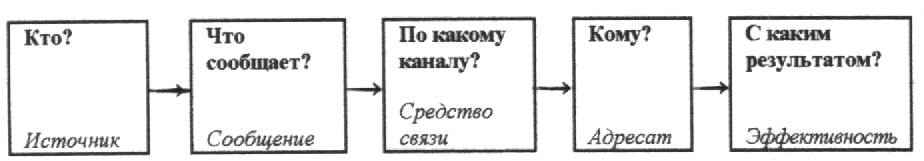

Модель Лассуэла

Полвека назад американский политолог Г.Лассуэлл начал свою знаменитую статью, положившую начало исследованиям политической коммуникации, с логической схемы: “Наиболее подходящий способ описания коммуникационного акта состоит в том, чтобы ответить на следующие вопросы: Кто? Что сообщает? По какому каналу? Кому? С каким результатом? В 1968 г. Лассуэлл предложил более подробную версию своей модели коммуникации. Она также предполагает изучение процесса коммуникации с помощью ответов на следующие вопрос: кто? С каким намерением? В какой ситуации? С какими ресурсами? Используя какую стратегию? Оказывает влияние на какую аудиторию? С каким результатом?

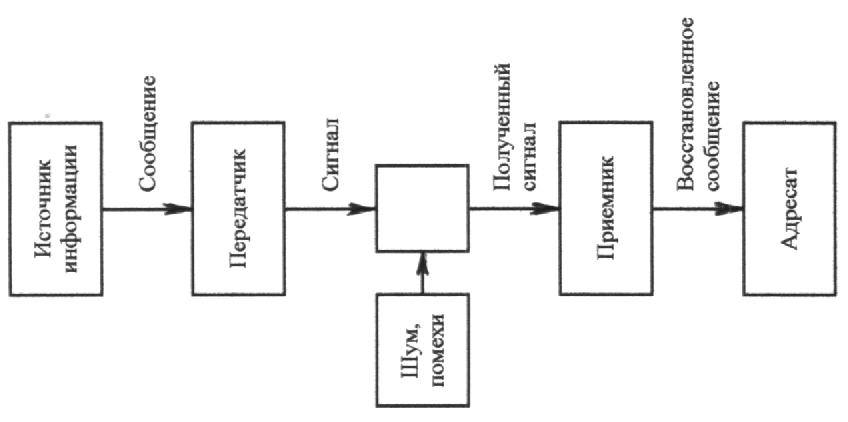

Модель Шеннона-Уивера

Модель Шеннона – Уивера описывает коммуникацию как линейный и однонаправленный процесс. Вначале источник информации создает сообщение (в более общем случае – последовательность сообщений), которое затем поступает в передатчик, где принимает форму сигнала, адаптированного для передачи по каналу связи, ведущему к приемнику. Приемник восстанавливает сообщение из полученного сигнала. Затем восстановленное сообщение достигает адресата. В процессе передачи сигнал обычно искажается шумом, или помехами, которые возникают, например, при одновременной передаче нескольких сообщений по одному каналу. Наложение помех приводит к тому, что переданный и полученный сигнал будут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Соответственно, сообщение, созданное источником информации, и сообщение, которое получил адресат как сигнал, восстановленный приемником, так или иначе будут иметь разное содержание, вплоть до того, что иногда они даже могут не совпадать в смысловом отношении.

В отличие от формулы Лассуэлла, модель Шеннона – Уивера оказывается значительно ближе к действительности. Она наглядно демонстрирует, что передаваемые по каналам связи сообщения отнюдь не всегда приводят к ожидаемому результату. Однако здесь так же, как и в формуле Лассуэлла, отсутствуют принципиально важные для властно-управленческих отношений элементы обратной связи. В результате процесс управления предстает лишь как единичный и далеко не всегда эффективный акт: “источник информации” не имеет возможности контролировать действия “адресата” и, соответственно, корректировать свои последующие управляющие воздействия таким образом, чтобы поведение “управляемого” все более и более приближалось к заданному.

Модель де Флера. Зачастую неспособность участников коммуникации осознать, что посланное и полученное сообщения не всегда совпадают, является причиной многих затруднений общения. Эта мысль, уже заложенная в модели Шеннона—Уивера, привлекла внимание и получила дальнейшее развитие в исследованиях М. де Флера. В частности, он отмечает, что в коммуникативном процессе первоначальная идея («значение») трансформируется в «сообщение», которое отправитель затем переводит в «информацию», посылаемую по каналу получателю. Получатель декодирует «информацию» в «сообщение», которое в свою очередь трансформируется в месте назначения в идею («значение»). Если между первым и вторым «значениями» есть соответствие, т.е. идея, возникшая в сознании отправителя, соответствует идее, возникшей в сознании получателя, то коммуникация состоялась. Однако, согласно де Флеру, полнoe соответствие является весьма редким. В модели де Флера учтен основной недостаток линейной модели Шеннона—Уивера — отсутствие обратной связи. Он замыкает цепочку следования информации от источника до получателя петлей обратной связи, повторяющей весь путь в обратном направлении, включая трансформацию значения под воздействием «шума». Обратная связь дает коммуникатору возможность лучше приспособить свое сообщение к коммуникационному каналу для повышения эффективности передачи информации и увеличения вероятности соответствия между отправленным и принятым значениями.

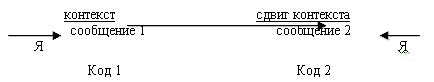

Коммуникационная модель Р.Якобсона

Если коммуникативная система “Я - ОН” обеспечивает лишь передачу некоторого константного объема информации, то в канале “Я - Я” происходит ее качественная трансформация, которая приводит к перестройке самого этого “Я”. В первом случае адресант передает сообщение другому, адресату, а сам остается неизменным в ходе этого акта. Во втором, передавая самому себе, он внутренне перестраивает свою сущность, поскольку сущность личности можно трактовать как индивидуальный набор социально значимых кодов, а набор этот здесь, в процессе коммуникационного акта, меняется

Эта модель не учитывала реакции коммуниканта на сообщение источника в виде обратной связи. Но именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом (диалогом), позволяя каждой из сторон корректировать свои действия и цели. Циркулярная или циклическая модель коммуникации была предложена в работах У.Шрамма и Ч. Осгуда. Шрамм полагал, что было бы слишком большим заблуждением рассматривать коммуникацию как линейный процесс, у которого есть начало и есть конец. В действительности это процесс бесконечный; чтобы исправить неточность линейных моделей, необходимо подчеркнуть циклический характер коммуникации, когда ее участники (источник и получатель) периодически меняются ролями. Ее главная отличительная черта - постулирование циркулярного характера процесса массовой коммуникации. Шрамм и Осгуд обратили свое внимание на поведение главных участников коммуникации - отправителя и получателя, основными задачами которых являются кодирование, декодирование и интерпретация сообщения.

Особое внимание авторы модели обращали на проблему интерпретации сообщения. Если механистические, линейные модели (например, Р.Якобсона) в первую очередь были нацелены на исследование точности передаваемых сообщений, то в циркулярной модели основной акцент переносится на интерпретацию сообщения. Поскольку каждый участник коммуникации подходит к расшифровке смысла передаваемого сообщения со своими критериями, то в коммуникационном процессе возникает «семантический шум». Минимизировать его последствия и сделать коммуникацию более эффективной (результативной) можно лишь посредством механизма «обратной связи». Обратная связь – это своеобразная загадка природы. Системы с обратной связью отличаются не только более высоким уровнем сложности; они качественно отличаются от систем, действующим по обычным механизмам. В настоящее время исследование таких систем затруднено, хотя бы потому, что пока не существует научного языка, способного их адекватно описывать и объяснять.

Ч. Пирсу принадлежит разделение семиотических знаков на индексы (знаки непосредственно указывающие на объект), иконы, или иконические знаки (знаки с планом выражения, сходным с феноменом изображаемой действительности) и символы (знаки с планом выражения, не соотносящимся с обозначаемым объектом). Пирс различал экстенсионал, т.е. широту охвата понятия (множества объектов, к которым применимо данное понятие), и интенсионал, т.е. глубину содержания понятия. В анализе предложения им были введены понятия Субъекта, Предиката и Связки; при помощи понятия Связки, играющей важную роль в его теории, Пирс обозначал противопоставление (в современных терминах) предложения и высказывания.

Двухканальная модель речевой коммуникации.

Имея в виду сложную вербально-невербальную природу коммуникации и ряд принципиальных отличий невербальной коммуникации от собственно речевой, отечественный психолог Б.П. Морозов предложил оригинальную модель, которая представляет коммуникацию как двухканальный процесс, состоящий из вербального, собственно речевого лингвистического и невербального экстралингвистического каналов. Особенность данной модели состоит в учете роли функциональной асимметрии мозга человека, являющейся физиологической основой независимости невербальной функции от вербальной. Это обстоятельство нашло отражение в теоретической модели в виде разделения вербального и невербального каналов во всех звеньях системы коммуникации: в начальном (источник речи, говорящий), в среднем (акустический сигнал) и в конечном (приемник, слушатель). Таким образом, вербальный (собственно лингвистический) и невербальный (экстралингвистический) каналы оказываются обособленными во всех звеньях цепи речевой коммуникации.