- •Глава 1. История логики.

- •Глава 2. Предмет и значение теоретической логики.

- •Глава 3. Традиционная логика.

- •Глава 4. Символическая логика.

- •Глава 5. Неклассическая логика.

- •Глава 6. Логика и методология научного знания.

- •Глава 7. Практическая логика

- •Глава 1

- •1.1.1. Элементы логики у Парменида, Гераклита и Зенона

- •1.1.2. Логико-риторические проблемы у софистов

- •1.1.4. Логические идеи представителей мегарской школы

- •1.1.5. Логико-методологические идеи Платона

- •1.2.1. Методология Аристотеля

- •1.2.2. Учение о суждениях

- •1.2.3. Теория силлогизма

- •1.3.2. Логика эпикурейцев

- •1.3.3. Логика скептиков

- •1.4.1. Логические идеи Фомы Аквинского

- •1.4.2. Эпистемология Дунса Скота

- •1.4.3. Эпистемология и логика Уильяма Оккама

- •1.4.4. Основные средневековые типы логико-методологического мировоззрения

- •1.5.1. Логические идеи Пьера Рамэ

- •1.6.1. Принципы формально-логического рационализма

- •1.6.2. Новая философия Лейбница

- •1.6.3. Универсальная характеристика

- •1.6.4. Концепция о ясных и отчетливых понятиях

- •1.6.5. Определение понятия тождества и достаточного основания

- •1.7.1. Теория познания Канта

- •1.7.2. Аналитическое и синтетическое знание

- •1.7.3. Трансцендентальная логика

- •1.7.4. Чистые категории рассудка

- •1.8.1. Философская система Гегеля

- •1.8.2. Диалектическая логика Гегеля

- •Глава 2

- •2.1.1. Опыт и рассуждение в науке

- •2.1.2. Мышление как предмет изучения теоретической логики

- •2.1.3. Язык и мышление. Естественный и искусственный языки

- •2.2.1. Роль языка в мыслительных и речевых актах

- •2.2.2. Речевые акты и фреймы знания

- •2.2.3. Суждение, рассуждение, умозаключение

- •2.2.4. Структура рассуждения

- •2.3.1. Понятие закона мышления

- •2.3.2. Закон тождества

- •2.3.3. Закон противоречия

- •2.3.4. Формы противоречий

- •2.3.5. Закон исключенного третьего

- •2.3.6. Закон достаточного основания

- •2.4.1. Исторический метод

- •2.4.2. Аксиоматический метод

- •2.4.3. Метод формализации

- •2.4.4. Логический синтаксис и логическая семантика

- •2.4.5. Логические исчисления

- •Глава 3

- •3.1.1. Знак: смысл и значение

- •3.1.2. Дескриптивные и логические термины

- •3.1.3. Понятие как форма мышления

- •3.1.4. Объем и содержание понятия

- •3.1.5. Образование понятий

- •3.1.6. Виды понятий

- •3.1.7. Отношения понятий по объему

- •3.1.8. Отношения между понятиями по содержанию

- •3.2.1. Логическая структура суждения

- •3.2.2. Суждение и вопрос

- •3.2.3. Качественные и количественные характеристики суждений

- •3.2.4. Совместимые и несовместимые суждения. Логический квадрат

- •3.3.1. Определение как логическая операция

- •3.3.2. Виды определений

- •3.3.3. Правила корректных определений

- •3.3.4. Приемы, сходные с определением

- •3.3.5. Деление понятий

- •3.3.6. Виды и правила деления понятий

- •3.4.1. Природа и виды умозаключений

- •3.4.2. Умозаключение по логическому квадрату

- •3.4.3. Простой категорический силлогизм

- •3.4.4. Аксиома силлогизма

- •3.4.5. Правила силлогизма

- •3.4.6. Общая характеристика фигур силлогизма

- •3.4.7. Модусы фигур силлогизма

- •3.5.1. Непосредственное и опосредованное доказательство

- •3.5.2. Значение доказательств в науке

- •3.5.3. Строение и структура доказательства

- •3.5.4. Виды доказательств

- •3.5.5. Опровержение

- •3.5.6. Условия и правила, обеспечивающие эффективность доказательства. Основные ошибки

- •3.6.1. Природа индуктивного умозаключения

- •3.6.2. Понятие аналогии

- •3.6.4. Основные виды индукции и индуктивных умозаключений

- •3.6.5. Популярная и научная индукция

- •3.7.1. Специфика гипотезы

- •3.7.2. Виды гипотез

- •3.7.3. Основные этапы разработки гипотезы

- •3.7.4. Проверка гипотезы

- •Глава 4

- •4.1.1. Логические союзы

- •4.1.2. Язык логики высказываний

- •4.1.3. Понятие правильно построенного высказывания (ппв) определяется таким образом:

- •4.1.4. Понятие формулы логики высказываний

- •4.2.1. Семантическая таблица отрицания

- •4.2.2. Семантическая таблица конъюнкции

- •4.2.3. Семантическая таблица дизъюнкции

- •4.2.4. Семантическая таблица импликации

- •4.2.5. Семантическая таблица эквивалентности

- •4.3.1. Порядок логических действий

- •4.3.2. Табличный способ исчисления истинностных значений

- •4.4.1. Закон двойственности

- •4.4.2. Понятие самодвойственной формулы

- •4.4.3. Равносильные формулы

- •4.4.4. Свойства равносильности

- •4.5.1. Понятие тождественно-истинной формулы

- •4.5.2. Понятие тождественно-ложной формулы

- •4.5.3. Некоторые свойства тождественно-истинных формул:

- •4.6.1. Понятие нормальной формы

- •4.6.2. Процедура приведения к нормальной форме

- •4.6.3. Проблема разрешимости

- •4.8.1. Понятие логического вывода

- •4.8.2. Правила вывода

- •4.8.3. Правило построения прямого доказательства

- •4.8.4. Косвенное доказательство

- •4.8.5. Сильное (классическое) косвенное доказательство

- •4.8.6. Аксиоматическое представление логики высказываний

- •4.8.7. Полнота классического исчисления высказываний

- •4.9.2. Исчисление предикатов. Общезначимость

- •4.9.3. Тождественно-истинные формулы логики предикатов

- •4.9.4. Логическое следование

- •4.9.5. Естественный вывод в логике предикатов

- •4,9.6, Специфические законы логики предикатов

- •4.9.8. Свойства теорий первого порядка

- •4.9.9. Секвенции

- •Глава 5

- •5.1.1. Элементы модальной логики в античности

- •5.1.2. Понятия необходимости и возможности

- •5.1.3. Алетические модальные исчисления

- •5.1.4. Естественный вывод в алетических исчислениях

- •5.2.1. Анализ норм

- •5»2.2. Деонтические исчисления

- •5.3.1. Деонтическая система «Deontic»

- •5.3.2. Деонтическая система р

- •5.3.3. Деонтическая система sdl

- •5.3.4. Деонтическая система dt

- •5.3.5. Семейство деонтических систем 01 1— 01 4

- •5.4.1. Понятие деонтически возможного мира

- •5.4.3. Условия истинности деонтических формул

- •5.5.1. Оценки и нормы

- •5.5.2. Проблема истинности оценок

- •5.5.3. Логика оценок

- •Глава 6

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.2. Виды познания

- •6.1.3. Структура познавательного процесса

- •6.1.4. Общенаучные методы познания

- •6.1.5. Общенаучные подходы к построению научного знания

- •6.1.6. Методология научного познания

- •6.1.7. Проблема истины в познании

- •6.2.1. Эмпирическая интерпретация

- •6.2.2. Конструктивные объекты

- •6.2.3. Логический язык эмпирической интерпретации

- •6.3.1. Структура математических теорий

- •6.3.2. Структура теорий опытных (эмпирических) наук

- •6.3.3. Научная теория как обобщенное идеальное отображение мира

- •6.4.1. Логическое уточнение понятия теории

- •6.4.2. Логические отношения между теориями

- •6.4.3. Сравнение теорий с помощью определений

- •6.5.1. Дедуктивно-номологическое объяснение

- •6.5.2. Рациональное объяснение

- •6.5.3. Интенциональное объяснение. Практический силлогизм

- •Глава 7

- •7.5.1. Тактика аргументации

- •7.5.2. Уловки и приемы аргументации

- •7.5.3. Моральный кодекс спора

4.9.3. Тождественно-истинные формулы логики предикатов

Напомним, что как

и в логике высказываний, формула, имеющая

на выходе только значения 1,

называется тождественно-истинной

формулой (логической тавтологией) и

обозначается с помощью специального

логического знака —![]()

Запись формулы

![]() говорит

о том, что формула А — тождественно-истинная

формула.

говорит

о том, что формула А — тождественно-истинная

формула.

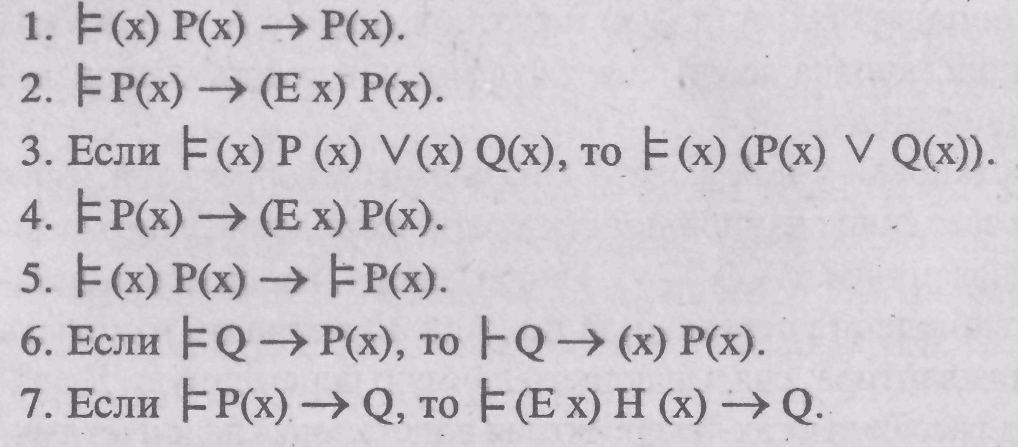

Такими же формулами логики предикатов будут следующие формулы:

4.9.4. Логическое следование

Понятие логического следствия, сформулированное для исчисления высказываний, распространяется и на исчисление предикатов.

Основное определение понятия логического следования для логики предикатов

Формула В есть

логические следствие формул А1,

А,., An,

что выражается следующей записью —![]() ,

если

,

если

и только если для каждого поля D формула В получает значение 1 каждый раз, как каждое значение А получает значение 1. Далее, если переменная х входит как свободная в какую-то формулу А, то при каждом приписывании значений формулам А для всех свободных вхождений х в поле D выбирается одно и то же значение, т.е., выбирая приписывание значений формулам А, такое х рассматривается как постоянная.

4.9.5. Естественный вывод в логике предикатов

Для того чтобы приступить к формулировке естественного вывода в логике предикатов, нужно определить операцию подстановки вместо предметных переменных.

Подстановкой в формулу А переменной у вместо перемен-

ной х называется замещение в А всех свободных вхождений х вхождениями у. Результат подстановки в формулу А мы обозначаем посредством А (х — у). Если х не входит свободно в А, то мы считаем, что А (х — у) совпадает с А. Очевидно, что если у совпадает с х, А (х — у) также совпадает с А, т. е. в этом случае подстановка не изменяет формулу, в которую производится подстановка.

Подстановка у в А вместо х называется корректной, если ни одно введенное данной подстановкой вхождение у не оказывается связанным в А (х — у). Иначе говоря, вводимое подстановкой вхождение переменной не должно попадать в область действия квантора, связьюающего данную переменную. В правильных рассуждениях некорректная подстановка недопустима, так как она может привести к ложным утверждениям.

Теперь мы уже в состоянии приступить к рассмотрению системы естественного вывода в логике предикатов (натурального вывода).

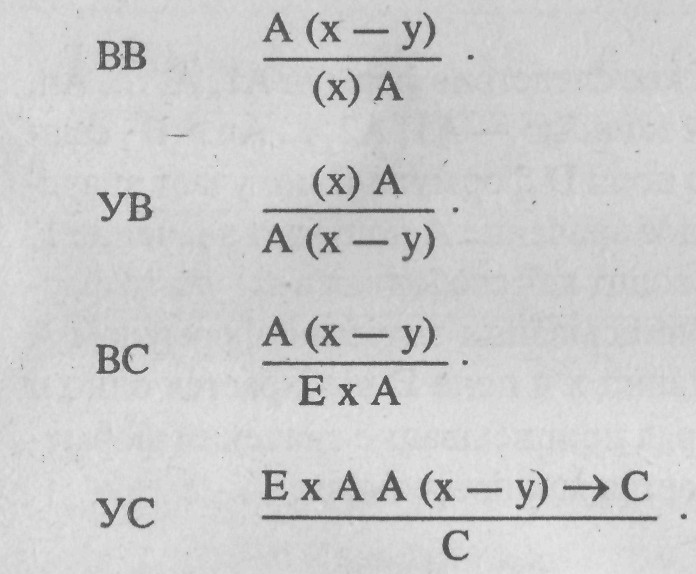

Ниже в схемах правил А, С — формулы, х, у — переменные, А (х — у) — результат корректной подстановки у в А вместо х:

Правило ВВ назьюается введением всеобщности, правило ВС — введением существования, и, наконец, правило УС — удаление существования. Можно заметить известную аналогию между ВВ, УВ и ВК, УК, с одной стороны, и ВС, УС и ВД, УД — с другой.

Переменная, обозначенная в схемах правил ВВ и УС по-

средством у, называется собственной переменной этих правил. При построении доказательств правила ВВ и УС применяются с ограничениями, относящимися к собственной переменной.

Ограничения на применение правил ВВ, УС

1. При построении доказательства правило ВВ применяется, если выполняются следующие условия: а) собственная переменная данного правила не входит свободно в формулы, написанные ранее в качестве допущений (в том числе и в качестве допущения косвенного доказательства); б) собственная переменная не входит свободно в формулу, обозначенную в схеме правила посредством (х) А (т. е. в заключение данного правила).

2. При построении доказательства правило УС применяется, если выполняются следующие условия: а) собственная переменная данного правила не входит свободно в формулы, ранее написанные в качестве допущений (в том числе и в качестве допущения косвенного доказательства); б) собственная переменная не входит свободно ни в формулу, обозначенную посредством Е хА, ни в формулу, обозначенную посредством С, в схеме правила УС (т. е. ни в лейую посылку, ни в заключение данного правила).

Правило УВ можно охарактеризовать как правило логического перехода от общего предложения к рассмотрению его частного случая.

Правило ВВ

Оно позволяет переходить от предложения, выражающего условие, к общему предложению, если от параметра данного условия не зависят: 1) ни допущения доказательства, 2) ни заключение данного правила. Поясним сначала существенность второго ограничения на применение правила ВВ. Так, логически некорректный (ошибочный) переход от истинного арифметического равенства у = у к ложной арифметической формуле А (х) (х=(у)), означающей, что любые числа равны между собой, объясняется, как нетрудно убедиться в том, что у, как собственная переменная данного правила, входит свободно в (х) (х= у), т. е. (х) (х= у) зависит от параметра у.

![]()

![]()

Правило УС

Правило УС связано

со следующим способом рассуждения.

Располагая предложением Е хА, утверждающим

существование предмета (объекта),

удовлетворяющего условию А, мы допускаем,

что таким объектом является, скажем,

объект, представленный параметром у,

от которого не зависят ни допущение

доказательства, ни предложение Е хА.

Затем, получив условное предложение

(импликацию)![]() где

С также не зависит от параметра у, мы с

помощью правила УС переходим к заключению

С.

где

С также не зависит от параметра у, мы с

помощью правила УС переходим к заключению

С.

Покажем, как строится доказательство формулы

![]()

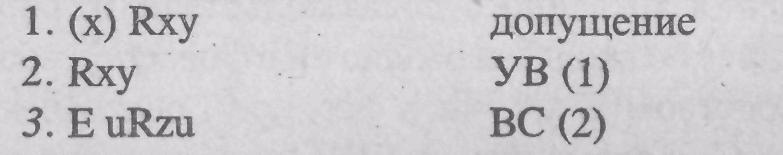

Сначала построим доказательство более простой формулы

![]()

Доказательство.

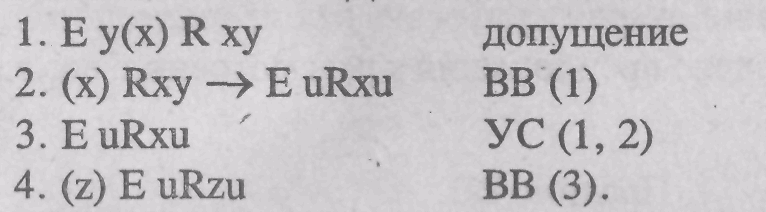

Окончательное доказательство приводится ниже: Доказательство.

Формула, написанная в строке 3, получается по УС из формул, написанных в строках 1 и 2. Обращаем внимание, что собственная переменная)' рассматриваемого применения УС удовлетворяет требуемым ограничениям: у не входит свободно в допущение и в левую посылку УС (там у связано) и не входит свободно в заключение УС.

Правило ВВ в этом доказательстве также применено корректно: собственная переменная х данного применения ВВ не входит свободно в допущение (там х связано) и в заключение ВВ.