- •Глава 1. История логики.

- •Глава 2. Предмет и значение теоретической логики.

- •Глава 3. Традиционная логика.

- •Глава 4. Символическая логика.

- •Глава 5. Неклассическая логика.

- •Глава 6. Логика и методология научного знания.

- •Глава 7. Практическая логика

- •Глава 1

- •1.1.1. Элементы логики у Парменида, Гераклита и Зенона

- •1.1.2. Логико-риторические проблемы у софистов

- •1.1.4. Логические идеи представителей мегарской школы

- •1.1.5. Логико-методологические идеи Платона

- •1.2.1. Методология Аристотеля

- •1.2.2. Учение о суждениях

- •1.2.3. Теория силлогизма

- •1.3.2. Логика эпикурейцев

- •1.3.3. Логика скептиков

- •1.4.1. Логические идеи Фомы Аквинского

- •1.4.2. Эпистемология Дунса Скота

- •1.4.3. Эпистемология и логика Уильяма Оккама

- •1.4.4. Основные средневековые типы логико-методологического мировоззрения

- •1.5.1. Логические идеи Пьера Рамэ

- •1.6.1. Принципы формально-логического рационализма

- •1.6.2. Новая философия Лейбница

- •1.6.3. Универсальная характеристика

- •1.6.4. Концепция о ясных и отчетливых понятиях

- •1.6.5. Определение понятия тождества и достаточного основания

- •1.7.1. Теория познания Канта

- •1.7.2. Аналитическое и синтетическое знание

- •1.7.3. Трансцендентальная логика

- •1.7.4. Чистые категории рассудка

- •1.8.1. Философская система Гегеля

- •1.8.2. Диалектическая логика Гегеля

- •Глава 2

- •2.1.1. Опыт и рассуждение в науке

- •2.1.2. Мышление как предмет изучения теоретической логики

- •2.1.3. Язык и мышление. Естественный и искусственный языки

- •2.2.1. Роль языка в мыслительных и речевых актах

- •2.2.2. Речевые акты и фреймы знания

- •2.2.3. Суждение, рассуждение, умозаключение

- •2.2.4. Структура рассуждения

- •2.3.1. Понятие закона мышления

- •2.3.2. Закон тождества

- •2.3.3. Закон противоречия

- •2.3.4. Формы противоречий

- •2.3.5. Закон исключенного третьего

- •2.3.6. Закон достаточного основания

- •2.4.1. Исторический метод

- •2.4.2. Аксиоматический метод

- •2.4.3. Метод формализации

- •2.4.4. Логический синтаксис и логическая семантика

- •2.4.5. Логические исчисления

- •Глава 3

- •3.1.1. Знак: смысл и значение

- •3.1.2. Дескриптивные и логические термины

- •3.1.3. Понятие как форма мышления

- •3.1.4. Объем и содержание понятия

- •3.1.5. Образование понятий

- •3.1.6. Виды понятий

- •3.1.7. Отношения понятий по объему

- •3.1.8. Отношения между понятиями по содержанию

- •3.2.1. Логическая структура суждения

- •3.2.2. Суждение и вопрос

- •3.2.3. Качественные и количественные характеристики суждений

- •3.2.4. Совместимые и несовместимые суждения. Логический квадрат

- •3.3.1. Определение как логическая операция

- •3.3.2. Виды определений

- •3.3.3. Правила корректных определений

- •3.3.4. Приемы, сходные с определением

- •3.3.5. Деление понятий

- •3.3.6. Виды и правила деления понятий

- •3.4.1. Природа и виды умозаключений

- •3.4.2. Умозаключение по логическому квадрату

- •3.4.3. Простой категорический силлогизм

- •3.4.4. Аксиома силлогизма

- •3.4.5. Правила силлогизма

- •3.4.6. Общая характеристика фигур силлогизма

- •3.4.7. Модусы фигур силлогизма

- •3.5.1. Непосредственное и опосредованное доказательство

- •3.5.2. Значение доказательств в науке

- •3.5.3. Строение и структура доказательства

- •3.5.4. Виды доказательств

- •3.5.5. Опровержение

- •3.5.6. Условия и правила, обеспечивающие эффективность доказательства. Основные ошибки

- •3.6.1. Природа индуктивного умозаключения

- •3.6.2. Понятие аналогии

- •3.6.4. Основные виды индукции и индуктивных умозаключений

- •3.6.5. Популярная и научная индукция

- •3.7.1. Специфика гипотезы

- •3.7.2. Виды гипотез

- •3.7.3. Основные этапы разработки гипотезы

- •3.7.4. Проверка гипотезы

- •Глава 4

- •4.1.1. Логические союзы

- •4.1.2. Язык логики высказываний

- •4.1.3. Понятие правильно построенного высказывания (ппв) определяется таким образом:

- •4.1.4. Понятие формулы логики высказываний

- •4.2.1. Семантическая таблица отрицания

- •4.2.2. Семантическая таблица конъюнкции

- •4.2.3. Семантическая таблица дизъюнкции

- •4.2.4. Семантическая таблица импликации

- •4.2.5. Семантическая таблица эквивалентности

- •4.3.1. Порядок логических действий

- •4.3.2. Табличный способ исчисления истинностных значений

- •4.4.1. Закон двойственности

- •4.4.2. Понятие самодвойственной формулы

- •4.4.3. Равносильные формулы

- •4.4.4. Свойства равносильности

- •4.5.1. Понятие тождественно-истинной формулы

- •4.5.2. Понятие тождественно-ложной формулы

- •4.5.3. Некоторые свойства тождественно-истинных формул:

- •4.6.1. Понятие нормальной формы

- •4.6.2. Процедура приведения к нормальной форме

- •4.6.3. Проблема разрешимости

- •4.8.1. Понятие логического вывода

- •4.8.2. Правила вывода

- •4.8.3. Правило построения прямого доказательства

- •4.8.4. Косвенное доказательство

- •4.8.5. Сильное (классическое) косвенное доказательство

- •4.8.6. Аксиоматическое представление логики высказываний

- •4.8.7. Полнота классического исчисления высказываний

- •4.9.2. Исчисление предикатов. Общезначимость

- •4.9.3. Тождественно-истинные формулы логики предикатов

- •4.9.4. Логическое следование

- •4.9.5. Естественный вывод в логике предикатов

- •4,9.6, Специфические законы логики предикатов

- •4.9.8. Свойства теорий первого порядка

- •4.9.9. Секвенции

- •Глава 5

- •5.1.1. Элементы модальной логики в античности

- •5.1.2. Понятия необходимости и возможности

- •5.1.3. Алетические модальные исчисления

- •5.1.4. Естественный вывод в алетических исчислениях

- •5.2.1. Анализ норм

- •5»2.2. Деонтические исчисления

- •5.3.1. Деонтическая система «Deontic»

- •5.3.2. Деонтическая система р

- •5.3.3. Деонтическая система sdl

- •5.3.4. Деонтическая система dt

- •5.3.5. Семейство деонтических систем 01 1— 01 4

- •5.4.1. Понятие деонтически возможного мира

- •5.4.3. Условия истинности деонтических формул

- •5.5.1. Оценки и нормы

- •5.5.2. Проблема истинности оценок

- •5.5.3. Логика оценок

- •Глава 6

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.2. Виды познания

- •6.1.3. Структура познавательного процесса

- •6.1.4. Общенаучные методы познания

- •6.1.5. Общенаучные подходы к построению научного знания

- •6.1.6. Методология научного познания

- •6.1.7. Проблема истины в познании

- •6.2.1. Эмпирическая интерпретация

- •6.2.2. Конструктивные объекты

- •6.2.3. Логический язык эмпирической интерпретации

- •6.3.1. Структура математических теорий

- •6.3.2. Структура теорий опытных (эмпирических) наук

- •6.3.3. Научная теория как обобщенное идеальное отображение мира

- •6.4.1. Логическое уточнение понятия теории

- •6.4.2. Логические отношения между теориями

- •6.4.3. Сравнение теорий с помощью определений

- •6.5.1. Дедуктивно-номологическое объяснение

- •6.5.2. Рациональное объяснение

- •6.5.3. Интенциональное объяснение. Практический силлогизм

- •Глава 7

- •7.5.1. Тактика аргументации

- •7.5.2. Уловки и приемы аргументации

- •7.5.3. Моральный кодекс спора

4.8.5. Сильное (классическое) косвенное доказательство

Сначала мы рассмотрим ситуацию, которая возникает, когда к описанной в предыдущем параграфе логической системе конструктивной логики добавляется еще одно правило следования, называемое «правилом двойного отрицания». Оно представлено следующей фигурой:

![]()

Новую логическую систему, полученную добавлением ДО к списку правил следования конструктивного исчисления высказываний из § 20, обозначим посредством N1.

Правило построения сильного косвенного доказательства.

Сильное косвенное доказательство формулы

![]()

строится согласно следующему предписанию. На любом шаге построения можно написать:

1) одну из формул Al, A2, ., An в качестве допущения;

1а) формулу![]() в

качестве допущения сильного косвенного

доказательства;

в

качестве допущения сильного косвенного

доказательства;

2) формулу, следующую из ранее написанных формул, по одному из правил логического следования;

3) ранее доказанную формулу.

Сильное косвенное доказательство формулы считается по-

строенным, если в соответствии с пунктами 1) — 3), включая и пункт 1а), получена последовательность формул, содержащая формулу ~ С, пару противоречащих формул и оканчивающаяся одной из формул данной пары.

Таким образом, выявляется следующая классификация доказательств в системе N. Доказательства подразделяются на прямые и косвенные, а последние в свою очередь делятся на квазисильные и сильные.

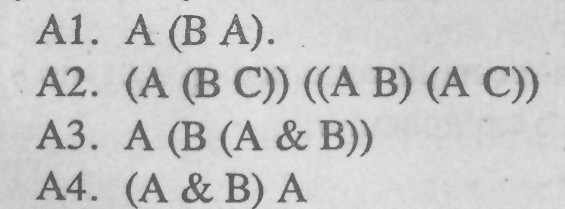

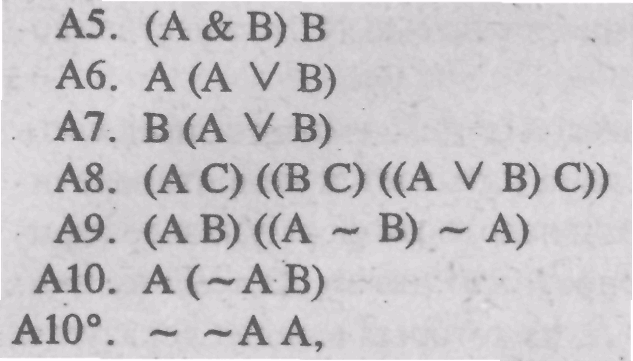

4.8.6. Аксиоматическое представление логики высказываний

В этом разделе мы познакомимся с новым видом логических исчислений. Логические системы такого вида называются исчислениями гильбертовского типа по имени немецкого ученого Д. Гильберта.

По сравнению с системами естественного вывода в исчислениях гильбертовского типа формальная структура доказательств (построенных без использования производных правил) существенно отличается от логического строения обычных рассуждений. Здесь не используется метод введения допущений в качестве основного правила, и доказательства теорем строятся как выводы из формул, принимаемых в качестве аксиом, логической системы.

При построении исчисления высказываний гильбертовского типа выбирают конечный запас логических тождеств или конечный запас эффективно определенных (например, с помощью формульных схем) типов логических тождеств в качестве аксиом и указывают правила, применяя которые можно получать из аксиом новые логические тождества в качестве теорем, или доказуемых формул, соответствующей логической системы.

В описываемой ниже

системе Н аксиомами являются

формулы следующих

видов:

следующих

видов:

а единственным правилом вывода служит МП.

Доказательство в системе Н формулы F строится согласно следующему предписанию.

На любом шаге построения можно написать:

1) одну из аксиом;

2) формулу, следующую из ранее написанных формул по правилу МП.

Доказательство формулы F считается построенным, если в соответствии с пунктами 1) — 2) получена последовательность формул, оканчивающаяся формулой F.

В системе F формула называется доказуемой формулой или логической теоремой, если можно построить доказательство данной формулы.

Так же как и в системе N, в системе Н вводится по определению.

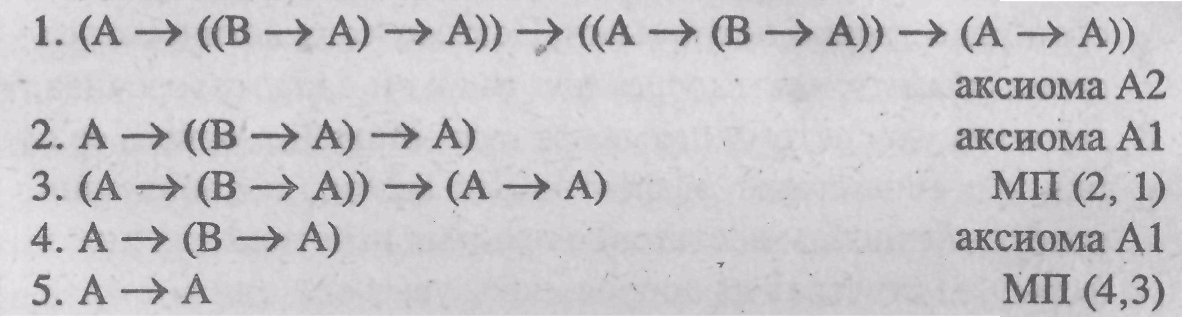

Рассмотрим пример

доказательства формулы вида.![]()

Доказательство.

Некоторые результаты соотношения разных логических систем.

1. Любое доказательство в системе N можно преобразовать в одноименное доказательство в системе Н.

2.

Системы![]() равнообъемны

(эквивалентны).

равнообъемны

(эквивалентны).

3. Если формула F доказуема в системе Н, то F тождественно-истинна.

4. Любая формула, доказуемая в системе N, тождественно-истинна.

5.

Непротиворечивость логической

системы можно определить следующим

образом: система называется непротиворечивой,

если в ней недоказуемы некоторая формула

и ее отрицание. Иначе говоря, в

непротиворечивой системе не найдется

пары формул Аи![]() из

которых каждая доказуема в данной

системе.

из

которых каждая доказуема в данной

системе.

6. Для

системы, в которой доказуема формула![]() сформулированный

критерий непротиворечивости эквивалентен

следующему: система называется

непротиворечивой, если существует хотя

бы одна формула, недоказуемая в данной

системе. Действительно, если бы в ней

можно было найти доказательства каких-то

формул Аи

сформулированный

критерий непротиворечивости эквивалентен

следующему: система называется

непротиворечивой, если существует хотя

бы одна формула, недоказуемая в данной

системе. Действительно, если бы в ней

можно было найти доказательства каких-то

формул Аи![]() то

с помощью МП мы на основании данной

формулы смогли бы построить доказательство

любой формулы В. Заметим, что для

логических систем, не содержащих знака

отрицания, применяется эта вторая форма

критерия непротиворечивости.

то

с помощью МП мы на основании данной

формулы смогли бы построить доказательство

любой формулы В. Заметим, что для

логических систем, не содержащих знака

отрицания, применяется эта вторая форма

критерия непротиворечивости.

7. Из свойства семантической корректности системы вытекает непротиворечивость данной системы. Действительно, если в логической системе доказуема какая-то пара формул А и ~ А, то данная система не является семантически корректной, так как формулы А и ~ А, очевидно, не могут быть обе тождественно-истинными. Поэтому если логическая система семантически корректна, то она и непротиворечива.

8. Логическую систему называют разрешимой теорией, если для нее существует эффективный метод, позволяющий конечным числом достаточно простых действий для любой формулы ответить на вопрос, доказуема она или нет в данной системе. Этот эффективный метод называют разрешающей процедурой, или разрешающим алгоритмом.

9. Из результатов проделанного рассмотрения систем Л^иЯ классической логики высказываний следует, что они являются разрешимыми теориями; при этом разрешающей процедурой для них служит табличный метод. Действительно, для любой предъявленной формулы мы в состоянии

построить ее таблицу. Если в результате построения таблицы будет установлено, что испытываемая формула тождественно-истинна, то по теореме о полноте она доказуема и можно эффективно построить ее доказательство. Если же окажется, что испытываемая формула не является тождественно-истинной, то по теореме о семантической корректности (теорема 5 настоящего параграфа) данная формула не доказуема.

10. Система Н — аксиоматическое представление логики высказываний, так же как и система N естественного вывода,

11.

Для системы Н можно доказать

теорему, устанавливающую допустимость

в ней правила эквивалентной замены.

(Формулы А, В называются эквивалентными,

если доказуема формула![]() Согласно

этому правилу, если формулы А, В

эквивалентны, то, заменив в какой-то

формуле F

одно или более вхождений А вхождением

В, мы получим некоторую формулу G,

эквивалентную первоначальной формуле

F.

Согласно

этому правилу, если формулы А, В

эквивалентны, то, заменив в какой-то

формуле F

одно или более вхождений А вхождением

В, мы получим некоторую формулу G,

эквивалентную первоначальной формуле

F.