- •Глава 1. История логики.

- •Глава 2. Предмет и значение теоретической логики.

- •Глава 3. Традиционная логика.

- •Глава 4. Символическая логика.

- •Глава 5. Неклассическая логика.

- •Глава 6. Логика и методология научного знания.

- •Глава 7. Практическая логика

- •Глава 1

- •1.1.1. Элементы логики у Парменида, Гераклита и Зенона

- •1.1.2. Логико-риторические проблемы у софистов

- •1.1.4. Логические идеи представителей мегарской школы

- •1.1.5. Логико-методологические идеи Платона

- •1.2.1. Методология Аристотеля

- •1.2.2. Учение о суждениях

- •1.2.3. Теория силлогизма

- •1.3.2. Логика эпикурейцев

- •1.3.3. Логика скептиков

- •1.4.1. Логические идеи Фомы Аквинского

- •1.4.2. Эпистемология Дунса Скота

- •1.4.3. Эпистемология и логика Уильяма Оккама

- •1.4.4. Основные средневековые типы логико-методологического мировоззрения

- •1.5.1. Логические идеи Пьера Рамэ

- •1.6.1. Принципы формально-логического рационализма

- •1.6.2. Новая философия Лейбница

- •1.6.3. Универсальная характеристика

- •1.6.4. Концепция о ясных и отчетливых понятиях

- •1.6.5. Определение понятия тождества и достаточного основания

- •1.7.1. Теория познания Канта

- •1.7.2. Аналитическое и синтетическое знание

- •1.7.3. Трансцендентальная логика

- •1.7.4. Чистые категории рассудка

- •1.8.1. Философская система Гегеля

- •1.8.2. Диалектическая логика Гегеля

- •Глава 2

- •2.1.1. Опыт и рассуждение в науке

- •2.1.2. Мышление как предмет изучения теоретической логики

- •2.1.3. Язык и мышление. Естественный и искусственный языки

- •2.2.1. Роль языка в мыслительных и речевых актах

- •2.2.2. Речевые акты и фреймы знания

- •2.2.3. Суждение, рассуждение, умозаключение

- •2.2.4. Структура рассуждения

- •2.3.1. Понятие закона мышления

- •2.3.2. Закон тождества

- •2.3.3. Закон противоречия

- •2.3.4. Формы противоречий

- •2.3.5. Закон исключенного третьего

- •2.3.6. Закон достаточного основания

- •2.4.1. Исторический метод

- •2.4.2. Аксиоматический метод

- •2.4.3. Метод формализации

- •2.4.4. Логический синтаксис и логическая семантика

- •2.4.5. Логические исчисления

- •Глава 3

- •3.1.1. Знак: смысл и значение

- •3.1.2. Дескриптивные и логические термины

- •3.1.3. Понятие как форма мышления

- •3.1.4. Объем и содержание понятия

- •3.1.5. Образование понятий

- •3.1.6. Виды понятий

- •3.1.7. Отношения понятий по объему

- •3.1.8. Отношения между понятиями по содержанию

- •3.2.1. Логическая структура суждения

- •3.2.2. Суждение и вопрос

- •3.2.3. Качественные и количественные характеристики суждений

- •3.2.4. Совместимые и несовместимые суждения. Логический квадрат

- •3.3.1. Определение как логическая операция

- •3.3.2. Виды определений

- •3.3.3. Правила корректных определений

- •3.3.4. Приемы, сходные с определением

- •3.3.5. Деление понятий

- •3.3.6. Виды и правила деления понятий

- •3.4.1. Природа и виды умозаключений

- •3.4.2. Умозаключение по логическому квадрату

- •3.4.3. Простой категорический силлогизм

- •3.4.4. Аксиома силлогизма

- •3.4.5. Правила силлогизма

- •3.4.6. Общая характеристика фигур силлогизма

- •3.4.7. Модусы фигур силлогизма

- •3.5.1. Непосредственное и опосредованное доказательство

- •3.5.2. Значение доказательств в науке

- •3.5.3. Строение и структура доказательства

- •3.5.4. Виды доказательств

- •3.5.5. Опровержение

- •3.5.6. Условия и правила, обеспечивающие эффективность доказательства. Основные ошибки

- •3.6.1. Природа индуктивного умозаключения

- •3.6.2. Понятие аналогии

- •3.6.4. Основные виды индукции и индуктивных умозаключений

- •3.6.5. Популярная и научная индукция

- •3.7.1. Специфика гипотезы

- •3.7.2. Виды гипотез

- •3.7.3. Основные этапы разработки гипотезы

- •3.7.4. Проверка гипотезы

- •Глава 4

- •4.1.1. Логические союзы

- •4.1.2. Язык логики высказываний

- •4.1.3. Понятие правильно построенного высказывания (ппв) определяется таким образом:

- •4.1.4. Понятие формулы логики высказываний

- •4.2.1. Семантическая таблица отрицания

- •4.2.2. Семантическая таблица конъюнкции

- •4.2.3. Семантическая таблица дизъюнкции

- •4.2.4. Семантическая таблица импликации

- •4.2.5. Семантическая таблица эквивалентности

- •4.3.1. Порядок логических действий

- •4.3.2. Табличный способ исчисления истинностных значений

- •4.4.1. Закон двойственности

- •4.4.2. Понятие самодвойственной формулы

- •4.4.3. Равносильные формулы

- •4.4.4. Свойства равносильности

- •4.5.1. Понятие тождественно-истинной формулы

- •4.5.2. Понятие тождественно-ложной формулы

- •4.5.3. Некоторые свойства тождественно-истинных формул:

- •4.6.1. Понятие нормальной формы

- •4.6.2. Процедура приведения к нормальной форме

- •4.6.3. Проблема разрешимости

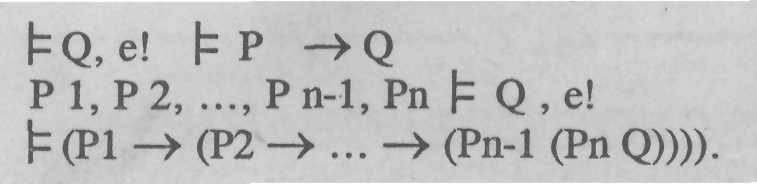

- •4.8.1. Понятие логического вывода

- •4.8.2. Правила вывода

- •4.8.3. Правило построения прямого доказательства

- •4.8.4. Косвенное доказательство

- •4.8.5. Сильное (классическое) косвенное доказательство

- •4.8.6. Аксиоматическое представление логики высказываний

- •4.8.7. Полнота классического исчисления высказываний

- •4.9.2. Исчисление предикатов. Общезначимость

- •4.9.3. Тождественно-истинные формулы логики предикатов

- •4.9.4. Логическое следование

- •4.9.5. Естественный вывод в логике предикатов

- •4,9.6, Специфические законы логики предикатов

- •4.9.8. Свойства теорий первого порядка

- •4.9.9. Секвенции

- •Глава 5

- •5.1.1. Элементы модальной логики в античности

- •5.1.2. Понятия необходимости и возможности

- •5.1.3. Алетические модальные исчисления

- •5.1.4. Естественный вывод в алетических исчислениях

- •5.2.1. Анализ норм

- •5»2.2. Деонтические исчисления

- •5.3.1. Деонтическая система «Deontic»

- •5.3.2. Деонтическая система р

- •5.3.3. Деонтическая система sdl

- •5.3.4. Деонтическая система dt

- •5.3.5. Семейство деонтических систем 01 1— 01 4

- •5.4.1. Понятие деонтически возможного мира

- •5.4.3. Условия истинности деонтических формул

- •5.5.1. Оценки и нормы

- •5.5.2. Проблема истинности оценок

- •5.5.3. Логика оценок

- •Глава 6

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.1. Логико-математические методы

- •6.1.2. Виды познания

- •6.1.3. Структура познавательного процесса

- •6.1.4. Общенаучные методы познания

- •6.1.5. Общенаучные подходы к построению научного знания

- •6.1.6. Методология научного познания

- •6.1.7. Проблема истины в познании

- •6.2.1. Эмпирическая интерпретация

- •6.2.2. Конструктивные объекты

- •6.2.3. Логический язык эмпирической интерпретации

- •6.3.1. Структура математических теорий

- •6.3.2. Структура теорий опытных (эмпирических) наук

- •6.3.3. Научная теория как обобщенное идеальное отображение мира

- •6.4.1. Логическое уточнение понятия теории

- •6.4.2. Логические отношения между теориями

- •6.4.3. Сравнение теорий с помощью определений

- •6.5.1. Дедуктивно-номологическое объяснение

- •6.5.2. Рациональное объяснение

- •6.5.3. Интенциональное объяснение. Практический силлогизм

- •Глава 7

- •7.5.1. Тактика аргументации

- •7.5.2. Уловки и приемы аргументации

- •7.5.3. Моральный кодекс спора

4.6.3. Проблема разрешимости

Каждая формула логики высказываний принадлежит к одному из трех следующих классов:

1 истинная при всех логических значениях своих переменных (тождественно-истинная формула или общезначимая формула);

2 ложная при всех логических значениях своих переменных (тождественно-ложная формула, или логическое противоречие, она же невыполнимая формула);

3 истинная формула при одних логических значениях и ложная при других (иногда истинная формула, или выполнимая формула).

Задача нахождения процедуры, которая позволяет для любой формулы выяснить, к какому из трех указанных классов она принадлежит, называется семантической процедурой разрешения для формул логики высказываний. В соответствии с этим процедура, позволяющая конечным числом простых действий решить проблему разрешения, называется разрешающей процедурой. Очевидно, что процесс построения по данной формуле отвечающей ей таблицы есть разрешающая процедура семантической проблемы разрешения для формул логики высказываний.

Однако использовать процесс построения таблицы практически удобно лишь в тех случаях, когда в формулу входит небольшое число переменных и она не очень длинная. Следует учитывать, что число строк в таблице быстро растет с увеличением числа входящих в формулу переменных. Например, при трех переменных число строк равно 8, при шести — 64, а при

десяти — уже 1024. Стремясь избежать построения громоздких таблиц, ищут другие, более удобные, разрешающие процедуры.

Заметим, что для того чтобы получить разрешающую процедуру, достаточно найти способ, позволяющий отличить тождественно-истинные формулы от всех остальных. В самом деле, если в результате применения такой процедуры к формуле А выясняется, что она тождественно-истинна, то проблема разрешения решена. Если же выясняется, что она не тождественно-истинна, то данную процедуру нужно применить к формуле ~ А. Если в результате ее применения к формуле ~А, выяснится, что ~ А тождественно-истинная формула, то значит, формула А тождественно-ложна. Если же ~ А так же как А не тождественно-истинна, — значит, формула А выполнимая, т. е. при одних значениях переменных она истинна, а при других ложна. Ниже описана формальная процедура, с помощью которой для любой формулы логики высказываний, не прибегая к построению таблицы, можно решить вопрос, тождественно-истинна она или нет.

Будем говорить, что некоторая пропозициональная переменная входит в формулу, приведенную к нормальной форме, регулярно, если она входит в нее одновременно с отрицанием и без отрицания. Если переменная входит в формулу, приведенную к нормальной форме, только с отрицанием или только без отрицания, то будем говорить, что она входит в формулу нерегулярно.

Разрешающая процедура заключается в следующем:

1) приводим формулу к нормальной форме;

2) в формуле, приведенной к нормальной форме, выделяем переменные, которые входят в нее нерегулярно;

3) вместо всех нерегулярно входящих переменных и отрицаний нерегулярно входящих переменных подставляем на всех местах, где они встречаются в нормальной форме, букву Л, т.е. подставляем Л вместо переменной или вместо отрицания переменной;

4) применяем правило замены по равносильностям ко всем подформулам получившейся формулы до тех пор, пока остаются поводы для его применения. В результате длина формулы будет сокращаться и могут понадобиться новые

нерегулярно входящие переменные. С ними поступаем таким же образом, т. е. согласно пунктам 3) и 4). Предусмотренные в пунктах. 2) — 4) преобразования повторяем до тех пор, пока не получим формулу, не содержащую нерегулярно входящих переменных;

5) рассматриваем следующие две формулы, которые получаются из формулы, не содержащей нерегулярно входящих переменных, если:

а) вместо одной из регулярно входящих переменных на всех местах подставить букву И и применить правило равносильной замены согласно равносильностям; ,

б) вместо той же самой переменной на всех местах подставить букву Л и применить правило равносильной замены согласно равносильностям.

К формулам а) и б), если это возможно, снова применяем пункты 2) — 4), а затем согласно п. 5) из формул а) и б) получаем соответственно формулы аа), аб) и ба), бб) и т. д. до тех пор, пока не исчерпаем возможности применения пунктов 2) — 5).

Если в результате применения данной процедуры к произвольной формуле А все заключительные формулы будут И, те формула А тождественно-истинная, если же хотя бы одна заключительная формула есть Л, то формула А не тождественно-истинная.

4.6.4. Конъюнктивная нормальная,

совершенная и сокращенная форма

Возникает вопрос, можно ли установить какую-нибудь закономерную связь между структурой формулы и ее семантикой, между ее логической формой и логическим содержанием? Оказывается, что такая связь существует, и можно указать простой метод, позволяющий по виду формулы, приведенной к некоторой стандартной форме, судить о том, тождественно-истинна она или нет.

Условимся называть элементарной дизъюнкцией формулу, которая имеет вид

А1 V А2 V . An.

Например, формула р V q V ~rVpV ~qVr — элементарная дизъюнкция.

![]()

Формула же (р V q) V г V р элементарной дизъюнкцией не является, так как ее первый дизъюнктивный член не есть ни переменная, ни отрицание переменной.

Наличие переменной и ее отрицания не только достаточное, но и необходимое условие тождественной истинности элементарной дизъюнкции. Действительно, допустим, что в элементарной дизъюнкции такой пары нет. Придадим каждой переменной, не стоящей под знаком отрицания, значение «ложь», а каждой переменной, стоящей под знаком отрицания, значение «истина». Тогда каждый из дизъюнктивных членов получает значение «ложь», а следовательно, вся элементарная дизъюнкция имеет значение «ложь» и не является тождественно-истинной формулой.

Определение. Формула логики высказываний имеет конъюнктивную нормальную форму (КНФ), если она имеет вид

В1&В2&.&Вn

где Bl, B2, ., Вn— элементарные дизъюнкции.

Любая формула логики высказываний в результате ряда равносильных замен может быть приведена к конъюнктивной нормальной форме. Формулу, равносильную данной и имеющую конъюнктивную нормальную форму, будем называть конъюнктивной нормальной формой данной формулы.

Для того чтобы формулу привести к КНФ, необходимо вначале с помощью известной процедуры привести ее к нормальной форме. Затем каждую подформулу вида (А & (В V С)) согласно равносильности (6) и каждую подформулу вида ((В & С) V А) согласно равносильности (6') заменить формулой ((А V В) & (А V С)).

Формула имеет КНФ, если она имеет нормальную форму и в ней нет подформул вида (А V (В & С)) и ((В & С) V А).

Формула, имеющая КНФ, тождественно-истинна тогда и только тогда, когда тождественно-истинны все ее конъюнктивные члены, т. е. когда каждая элементарная дизъюнкция содержит хотя бы одну пару дизъюнктов, из которых один есть некоторая переменная, а другой — ее отрицание.

Таким образом, по виду некоторой формулы в КНФ можно судить о том, тождественно-истинна она или нет.

Каждая не тождественно-истинная формула имеет КНФ, которая называется совершенной.

Определение. Совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ) некоторой формулы назьшается такая ее КНФ, которая удовлетворяет следующим условиям:

а) в ней нет двух одинаковых конъюнктивных членов (одинаковыми считаются такие конъюнктивные члены, которые поучаются один из другого в результате замены по равносильности (4));

б) ни в одном конъюнктивном члене нет двух одинаковых дизъюнктов;

в) ни в одном конъюнктивном члене нет таких двух дизъюнктов, из которых один есть переменная, а другой — отрицание этой переменной;

г) в каждом конъюнктивном члене содержатся все переменные данной формулы.

Для того чтобы привести формулу к СКНФ, необходимо:

1) известным уже способом привести ее к КНФ;

2) на основании равносильностей (2), (4) и (8) устранить из КНФ повторяющиеся конъюнкты, т. е. из всех имеющихся одинаковых конъюнктивных членов оставить один и вычеркнуть остальные;

3) на основании равносильностей (4) и (9) устранить все повторения в конъюнктивных членах КНФ, т. е. из всех имеющихся одинаковых дизъюнктов оставить один и вычеркнуть остальные;

4) на основании равносильностей (2), (4) и (47) устранить из КНФ те конъюнктивные члены, которые являются тождественно-истинными элементарными дизъюнкциями;

5) ко всем тем конъюнктивным членам, в которых отсутствует какая-нибудь из содержащихся в данной формуле переменных Е, на основании равносильности приписать знак дизъюнкции и вслед за ним тождественно-ложную конъюнкцию (Е & ~ Е), а затем применить правило замены по равносильности (6). Эту процедуру повторять до тех пор, пока не окажется, что в каждый конъюнктивный член входят все переменные, содержащиеся в данной формуле;

6) если в получившейся КНФ снова появились одинако-

вые конъюнктивные члены, то надо устранить повторения.

Сокращенной КНФ данной формулы называется такая ее КНФ, которая удовлетворяет следующим условиям:

а) ни в одном конъюнктивном члене нет двух одинаковых дизъюнктов;

б) ни в одном конъюнктивном члене нет таких двух дизъюнктов, из которых один есть переменная, а другой отрицание этой переменной;

в) нет таких пар конъюнктивных членов, что каждый дизъюнкт из одного имеется в другом, т.е., во-первых, нет двух одинаковых конъюнктивных членов, а во-вторых, нет таких двух конъюнктивных членов, из которых один поглощается другим;

г) если имеются такие два конъюнктивных члена, из которых один содержит некоторую переменную, а другой — ее отрицание (при условии, что другой переменной, для которой это же имеет место, в данных конъюнктах нет), то в той же КНФ имеется конъюнктивный член, который является элементарной дизъюнкцией, построенной из всех дизъюнктов данной пары, отличных от упомянутой переменной и ее отрицания.

Для того чтобы привести формулу к сокращенной КНФ, нужно:

1) привести ее к КНФ;

2) из всех одинаковых конъюнктивных членов КНФ оставить только один и в элементарных дизъюнкциях также устранить все повторения;

3) устранить из КНФ все тождественно-истинные конъюнктивные члены;

4) если среди конъюнктивных членов КНФ имеются два таких, что один содержит некоторую переменную, а другой — ее отрицание, то на основании закона выявления, т. е. равносильности (21), добавить новый конъюнктивный член, представляющий собой дизъюнкцию остальных дизъюнктов этих двух конъюнктивных членов, но лишь при условии, что новый конъюнктивный член не тождественно-истинный и отличается от уже имеющихся.

4.6.5. Дизъюнктивная нормальная,

совершенная и сокращенная форма

Формулы логики высказываний наряду с КНФ могут иметь дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ).

Условимся называть элементарной конъюнкцией формулу, которая имеет вид

![]()

Наличие переменной и ее отрицания не только достаточное, но и необходимое условие тождественной ложности элементарной конъюнкции. Действительно, допустим, что в элементарной конъюнкции такой пары нет. Придадим каждой переменной, не стоящей под знаком отрицания, логическое значение «истина», а каждой переменной, стоящей под знаком отрицания, — значение «ложь». Тогда каждый из конъюнктивных членов получает значение «истина», а значит, вся элементарная конъюнкция имеет значение «истина» и не является тождественно-ложной формулой.

Определение. Формула логики высказываний имеет дизъюнктивную нормальную форму, если она имеет вид

![]()

Например, формула![]() имеет дизъюнктивную нормальную форму.

имеет дизъюнктивную нормальную форму.

Любая формула логики высказываний в результате ряда равносильных замен может быть приведена к дизъюнктивной нормальной форме. Формулу, равносильную данной и имеющую дизъюнктивную нормальную форму, будем называть дизъюнктивной нормальной формой данной формулы.

Для того чтобы привести формулу к ДНФ, необходимо вначале привести ее к нормальной форме. Затем каждую подформулу вида (А & (В V С)) согласно равносильности (7) и каждую подформулу вида ((В V С) & А) согласно равносильности (7') заменить формулой ((А & В) V (А & С)).

Формула не единственным образом представима в ДНФ. Формула, имеющая ДНФ, тождественно-ложна тогда и только тогда, когда тождественно-ложны все ее дизъюнктивные члены, т. е. когда каждая элементарная конъюнкция содержит хотя

бы одну пару конъюнктов, из которых один есть некоторая переменная, а другой — ее отрицание. Таким образом, по виду некоторой формулы в КНФ можно судить о том, тождественно-ложна она или нет.

Каждая не тождественно-ложная формула имеет ДНФ, которая называется совершенной.

Определение. Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) некоторой формулы называется такая ее ДНФ, которая удовлетворяет следующим условиям:

а) в ней нет двух одинаковых дизъюнктивных членов (одинаковыми считаются такие дизъюнктивные члены, которые получаются один из другого в результате замены по равносильности (2));

б) ни в одном дизъюнктивном члене нет двух одинаковых конъюнктов;

в) ни в одном дизъюнктивном члене нет таких двух конъюнктов, из которых один есть переменная, а другой — отрицание этой переменной;

г) в каждом дизъюнктивном члене содержатся все переменные данной формулы.

Для того чтобы привести формулу к СНДФ, необходимо:

1) привести ее к ДНФ;

2) на основании равносильностей (2), (4) и (9) устранить из ДНФ повторяющиеся дизъюнкты, т. е. из всех имеющихся одинаковых дизъюнктов оставить один и вычеркнуть остальные;

3) на основании равносильностей (2) и (8) устранить все повторения в дизъюнктивных членах ДНФ, т. е. из всех имеющихся одинаковых конъюнктов оставить один и вычеркнуть остальные;

4) на основании равносильностей (2), (4) и (50) устранить из формулы те дизъюнктивные члены, которые являются тождественно-ложными элементарными конъюнкциями;

5) ко всем

тем

дизъюнктивным членам, в которых

отсутствует какая-нибудь из содержащихся

в данной формуле переменных Е, на

основании равносильности (47) приписать

знак конъюнкции, вслед за ним —

тождественно-истинную дизъюнкцию![]() и

применить правило замены по равносильности

(7). Эту процедуру повторять до тех пор,

и

применить правило замены по равносильности

(7). Эту процедуру повторять до тех пор,

пока не окажется, что в каждый дизъюнктивный член входят все переменные, содержащиеся в данной формуле; 6) если в получившейся ДНФ снова появились одинаковые дизъюнктивные члены, то надо устранить повторения. С помощью С ДНФ можно получить обзор всех гипотез данной формулы, которые имеют СДНФ. Но нас обычно интересуют лишь самые слабые гипотезы. С этой точки зрения представляют интерес так называемые простые гипотезы. Гипотеза А формулы В называется простой, если А есть элементарная конъюнкция, которая не тождественно-ложна, не содержит повторений и не поглощается никакой другой, более слабой, гипотезой формулы В такого же вида. Простые гипотезы данной формулы можно найти, приводя ее к сокращенной ДНФ. Определение. Сокращенной ДНФ данной формулы называется такая ее ДНФ, которая удовлетворяет следующим условиям:

а) ни в одном дизъюнктивном члене нет двух одинаковых конъюнктов;

б) ни в одном дизъюнктивном члене нет таких двух конъюнктов, из которых один есть переменная, а другой — отрицание этой переменной;

в) нет таких пар дизъюнктивных членов, что каждый конъюнкт из одного имеется в другом, т. е., во-первых, нет двух одинаковых дизъюнктивных членов, а во-вторых, нет таких двух дизъюнктивных членов, из которых один поглощается другим;

г) если имеются такие два дизъюнктивных члена, из которых один содержит некоторую переменную, а другой — ее отрицание (при условии, что другой переменной, для которой это же имеет место, в данных дизъюнктах нет), то в этой же ДНФ имеется дизъюнктивный член, который является элементарной конъюнкцией, построенной из всех конъюнктов данной пары, отличных от упомянутой переменной и ее отрицания.

Для того чтобы привести формулу к сокращенной ДНФ, нужно произвести следующие преобразования;

1) привести ее к ДНФ;

2) из всех одинаковых дизъюнктивных членов ДНФ оставить только один и в элементарных конъюнкциях тоже устранить все повторения;

3) устранить из ДНФ все тождественно-ложные дизъюнктивные члены;

4) если среди дизъюнктивных членов ДНФ имеются два таких, что один содержит некоторую переменную, а другой — ее отрицание, то на основании закона выявления, т.е. равносильности (22), добавить новый дизъюнктивный член, представляющий собой конъюнкцию остальных конъюнктов этих двух дизъюнктивных членов, но лишь при условии, что новый дизъюнктивный член не тождественно-ложный и отличается от всех уже имеющихся;

5) если в новых дизъюнктивных членах ДНФ имеются повторения, то устранить их;

6) если среди дизъюнктивных членов ДНФ имеются такие, которые поглощаются другими, то, применяя правило замены по равносильности (20), устранить все поглощаемые дизъюнктивные члены.

Получившаяся в результате формула есть сокращенная ДНФ данной формулы, каждый дизъюнкт которой — ее простая гипотеза. Таким образом, для того чтобы получить все простые гипотезы, т. е. найти те самые слабые допущения, при которых данная формула была бы их следствием, нужно привести формулу к сокращенной ДНФ.

4.7

ЛОГИЧЕСКОЕ СЛЕДОВАНИЕ

Пусть А1, А2. ., An и В — формулы, a El, Е2, ., Em — совокупность всех пропозициональных переменных, входящих по крайней мере в одну из них. Будем говорить, что формула В логически следует из формул А1, А2, ., An, если при всех тех логических значениях El, E2, ., Em, при которых формулы Al, A2, ., An истинны, она тоже истинна.

Для того чтобы проверить, выполняется ли это условие, можно выяснить, может ли формула

![]()

хотя бы при одном наборе логических значений переменных El, E2. ., Em, быть ложной. Если эта формула тождественно-истинна, то не существует такого набора логических значений ее переменных, при котором подформулы Al, A2. ., An истинны, а подформула В ложна. Таким образом, формула В логически следует из формул а1 , А2, ., An, если тождественно-истинная формула

![]()

Формула В называется в этом случае логическим следствием (заключением) формул Al, A2, ., An, а формулы Al, A2, ., An называются посылками формулы В.

Используя в качестве разрешающей процедуры процесс приведения формул к КНФ, можно для любой формулы В и любого списка формул Al, A2, ., An, решить логическую задачу: является В логическим следствием совокупности посылок Al, A2, . An, или нет?

Процедуру приведения формулы к СКНФ используют для решения задачи отыскания логических следствий данных посылок. Можно указать следующий метод систематического обзора следствий из любого числа посылок.

Связываем посылки знаком конъюнкции, и получившуюся формулу приводим к СКНФ. Каждый конъюнктивный член СКНФ, а также любая конъюнкция конъюнктивных членов являются следствием конъюнкции посылок,

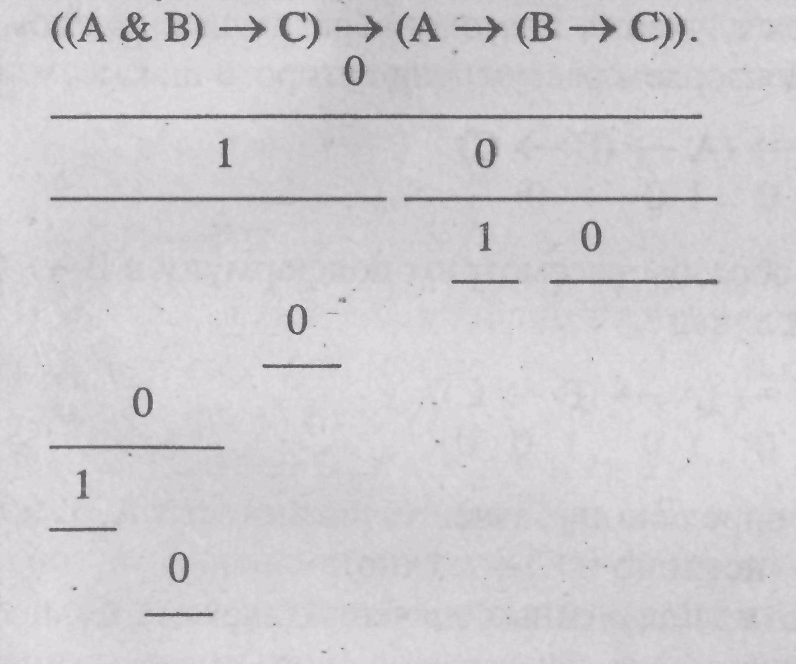

То, что метод полных таблиц истинности излишне громоздок (например, при четырех различных пропозициональных буквах, входящих в сложное высказывание, в таблице будет 16 строк, при пяти — 32 и т.д.), а также механичность расчетной работы заставляют искать его упрощений и повышения эффективности. В большинстве случаев нам необходимо дать ответ лишь на один вопрос — является данное высказывание общезначимым или нет. В этих целях предлагается метод сокращенных таблиц, в качестве начального предположения будет выступать то, что искомое высказывание не является общезначимым. Исходя из такого предположения, на основании таб-

лиц истинности определяют значения истинности пропозициональных букв (простых высказываний). Если обнаруживается, что одна и та же буква получает в результате противоположные значения истинности (что будет противоречить определению интерпретации), это будет означать, что исходное предположение неверно и, следовательно, искомое высказывание оказывается общезначимым. Проиллюстрируем это на примере сложного высказывания, разбирая ход рассуждений по шагам.

1. Предполагаем, что высказывание не является общезначимым, что обозначим символом «О» под главным знаком высказывания:

![]()

2. Такое высказывание представляет собой импликацию, а импликация ложна только в одном случае — когда антецедент истинен, а консеквент ложен, т.е.

![]()

3. В данном случае рассмотрение антецедента затруднено, поскольку это также импликация со значением «I» (что может быть в трех случаях), поэтому обратимся к ложному консеквенту. Повторяем рассуждение второго шага:

![]()

4. Аналогичным

образом рассмотрим подформулу в![]() консеквента, получая

консеквента, получая

![]()

Итак, мы уже определили значения истинности А, В и С (А — истинно, В — истинно и С — ложно).

5. Подставим одно из полученных значений (скажем, С), продолжая рассмотрение антецедента исходного высказывания:

![]()

6.

Поскольку![]() есть

истинная импликация, а С в ней ложно, то

ясно, что А & В не может быть истинным,

т.е.

есть

истинная импликация, а С в ней ложно, то

ясно, что А & В не может быть истинным,

т.е.

![]()

7. Подставим значение А, известное из ее второго вхождения в исходную формулу, в ее первое вхождение:

![]()

и рассмотрим подформулу А & В. Известно, что она ложна, а А истинно. По таблице истинности легко определить, что В в данном случае должно быть ложно:

![]()

В результате мы получили: В принимает значения как «истинно», так и «ложно», что противоречит определению интерпретации. Следовательно, наше первоначальное предположение неверно и данное высказывание является общезначимым.

Описание процедуры

занимает большее место, чем ее

реальное осуществление.

Объединим описание и получим:

осуществление.

Объединим описание и получим:

4.8

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫВОД В ЛОГИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ