- •С.В. Васильев, в.И. Недолугов основы измерений физических величин

- •Введение

- •Глава 1. Основы метрологии и измерительной техники

- •1.1. Измерение

- •1.1.1. Физическая величина

- •1.1.2. Виды средств измерений

- •1.1.3. Виды и методы измерений

- •1.2. Единство измерений

- •1.2.1. Единицы физических величин

- •1.2.2. Стандартизация

- •1.2.3. Эталоны

- •1.3. Точность измерений

- •1.3.1. Погрешность результата измерения

- •1.3.2. Погрешности средств измерений

- •1.3,3. Классы точности средств измерений

- •1.3.4. Основная и дополнительная погрешности

- •1.3.5. Методическая погрешность

- •1.3.6. Погрешность взаимодействия

- •1.3.7. Динамическая погрешность

- •1.3.8. Субъективная погрешность

- •1.4. Обработка результатов измерений

- •1.4.1. Обработка прямых измерений

- •1.4.2. Многократные прямые измерения

- •1.4.3. Обработка косвенных измерений

- •1.4.4. Расчет погрешности результата косвенного измерения

- •Глава 2. Аналоговые электроизмерительные приборы

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Электромеханические измерительные приборы

- •2.2.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •2.2.2. Приборы выпрямительной системы

- •2.2.3. Приборы термоэлектрической системы

- •2.2.4. Приборы электромагнитной системы

- •2.2.5. Приборы электродинамической системы

- •2.2.6. Электростатические вольтметры

- •2.2.7. Приборы индукционной системы

- •2.3. Электронные измерительные приборы

- •2.3.1. Электронные вольтметры переменного напряжения

- •2.3.2. Выпрямители (детекторы)

- •2.3.3. Особенности электронных измерительных приборов

- •2.4. Влияние формы сигнала на показания приборов

- •2.4.1. Сигнал без постоянной составляющей

- •2.4.2. Сигнал сумма переменной и постоянной составляющих

- •Глава 3. Электронно-лучевой осциллограф

- •3.1. Устройство электронно-лучевого осциллографа

- •3.1.1. Каналы вертикального и горизонтального отклонения

- •3.1.2. Электронно-лучевая трубка

- •3.1.3. Двухканальные электронно-лучевые осциллографы

- •3.2. Формирование изображений на экране электронно-лучевой трубки

- •3.2.1. Режим линейной развертки (режим y – t )

- •3.2.2. Режим y – X

- •3.2.3. Растровый режим (режим y – X – z)

- •3.3. Метрологий осциллографических измерений

- •3.3.1. Инструментальная погрешность

- •3.3.2. Погрешность взаимодействия

- •3.3.3. Субъективная погрешность

- •Глава 4. Аналоговые методы и средства регистрации

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Самопишущие приборы

- •1 Постоянным магнит; 2 ось; 3 катушка; 4 перо; 5 двигатель;

- •6 Бумага; 7 стрелка; 8 шкала

- •4.3. Светолучевые осциллографы

- •1 Источник света; 2 конденсор; 3 диафрагма; 4 зеркало; 5 постоянны

- •9 Зеркальный многогранник; 10 матовый экран

- •4.4. Измерительные магнитографы

- •4.5. Аналоговые запоминающие осциллографы

- •4.6. Сравнение возможностей аналоговых регистраторов

- •Глава 5. Цифровые измерительные приборы

- •5.1. Цифровые методы и средства измерений

- •5.1.1. Характеристики аналого-цифровых преобразователей

- •5.1.2. Методы аналого-цифрового преобразования

- •5.2. Цифровые частотомеры

- •5.2.1. Режим измерения частоты

- •5.2.2. Режим измерения периода

- •5.3. Цифровые вольтметры и мультиметры

- •5.3.1. Структура цифрового вольтметра

- •5.3.2. Структура цифрового мультиметра

- •5.4. Особенности выбора приборов

- •5.4.1. Выбор приборов по метрологическим характеристикам

- •5.4.2. Выбор диапазона измерения

- •Глава 6. Цифровая регистрация и анализ сигналов

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Цифровая измерительная регистрация

- •6.2.1. Устройство цифрового измерительного регистратора

- •6.2.2. Дискретизация, квантование и восстановление сигнала

- •6.2.3. Задание интервала регистрации

- •6.3. Цифровой анализ сигналов

- •6.3.1. Области анализа

- •6.3.2. Анализ во временной области

- •6.3.3. Анализ в частотной (спектральной) области

- •6.3.4. Вычисление параметров электропотребления

- •6.4. Характеристики типичных регистраторов/анализаторов

- •6.4.1. Регистраторы/анализаторы параметров электропотребления

- •6.4.2. Мини-логгеры

- •6.4.3. Компьютерные средства регистрации и анализа

- •Глава 7. Электрические измерения неэлектрических величин

- •7.1. Измерение температуры

- •7.1.1. Контактные методы и средства измерений

- •7.1.2. Бесконтактные методы и средства измерений

- •7.2. Измерение давления

- •7.2.1. Средства измерения давления

- •7.3. Измерение скорости движения потока вещества и его расхода

- •7.3.1. Основные понятия

- •7.3.2. Методы и средства измерения

- •Рекомендуемая литературы

- •Оглавление

- •Глава 1. Основы метрологии измерительной техники...…………………………………………………5

- •Глава 2. Аналоговые электроизмерительные приборы……………………………………...…………..35

- •Глава 3. Электронно-лучевой осциллограф……….70

- •Глава 4. Аналоговые методы и средства регистрации……………………………………….90

- •Глава 5. Цифровые измерительные приборы…………………103

- •Глава 6. Цифровая регистрация и анализ сигналов………………………………...…………..128

- •Глава 7. Электрические измерения неэлектрических величин…………………………………………..…..150

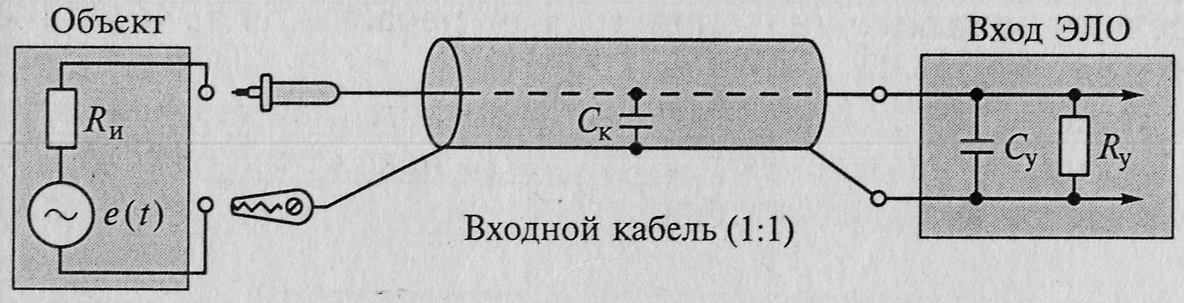

3.3.2. Погрешность взаимодействия

В осциллографических измерениях, как и в других измерениях, присутствует погрешность взаимодействия прибора с объектом исследования (ОИ) – источником сигнала, которая определяется соотношением выходного сопротивления источника и комплексного входного сопротивления (импеданса) ЭЛО. Так как осциллограф является измерителем напряжения, то чем больше его входное сопротивление по сравнению с выходным сопротивлением источника сигнала, тем лучше. А поскольку ЭЛО подключается к источнику сигнала с помощью входного соединительного кабеля, необходимо учитывать как входные параметры собственно прибора, так и параметры кабеля. При подключении ЭЛО к объекту исследования важное значение имеют правильный выбор входного кабеля, учет и согласование параметров источника сигнала, кабеля и собственно осциллографа.

Входные кабели (ВК) по своим возможностям делятся на пассивные и активные. Группа пассивных (не содержащих активных элементов) ВК – наиболее массовая группа и делится, в свою очередь, на кабели без деления (без уменьшения) входного сигнала (1:1) и кабели с делением сигнала (10:1; 100:1).

Самый простой пассивный ВК без деления сигнала (1:1) это по сути отрезок экранированного коаксиального (для уменьшения влияния внешних электромагнитных полей и создания определенного волнового сопротивления) кабеля с разъемом для подключения ко входу ЭЛО – с одной стороны, и контактами-щупами для подсоединения к ОИ – с другой. Такие ВК используются при исследовании сравнительно малых по амплитуде сигналов невысокой частоты, т.е. в тех случаях, когда значительная входная емкость (ограничивающая полосу пропускания) ЭЛО не приводит к серьезной погрешности взаимодействия. Схема подключения ВК приведена на рис. 53.

Коаксиальный кабель представляет собой распределенную электрическую емкость. Удельная емкость коаксиального кабеля обычно составляет (50... 100) пФ на 1 м, поэтому длина ВК имеет существенное значение, так как определяет емкостное сопротивление кабеля и, следовательно, общую входную емкость. Таким образом, общая входная емкость (с точки зрения источника сигнала) Свх равна сумме емкостей кабеля Ск и усилителя Су ЭЛО. Активное сопротивление кабеля пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением входного усилителя ЭЛО, и его можно не учитывать. Общее входное сопротивление с учетом ВК определяется параллельным соединением активного сопротивления входного усилителя Ry и суммарной входной емкости Свх. Строго говоря, необходимо также учитывать и емкость собственно контактов щупов (наконечников), подсоединяемых к ОИ. Типичное значение этой емкости – 2...5 пФ. Понятно, что чем меньше общая входная емкость и чем больше входное активное сопротивление, тем лучше, так как тем меньше будет погрешность взаимодействия и, следовательно, шире полоса частот пропускания.

Рис. 53. Подключение входного кабеля без деления (1:1)

Пассивные ВК с делением (ВКД) сигнала содержат дополнительную внутреннюю резистивно-емкостную цепь (резистор R и конденсатор С), обеспечивающую увеличение входного активного сопротивления и одновременно уменьшение входной емкости, т.е. расширение полосы частот исследуемых сигналов. Схема включения ВКД показана на рис. 54. При соединении ОИ с ЭЛО таким кабелем возникает делитель напряжения, верхнее плечо которого образовано суммарным комплексным сопротивлением резистивно-емкостной цепи кабеля (R и С), а нижнее – параллельным соединением емкостей кабеля Ск, усилителя Су и входного сопротивления Ry усилителя ЭЛО. На рис. 55 приведена эквивалентная схема подключения такого делителя.

Рис. 54. Подключение входного кабеля с делением

В этом случае входное активное сопротивление Rвх (с точки зрения ОИ) имеет вид

Rвх = R + Ry.

Рис. 55. Эквивалентная схема подключения кабеля с делением

Входная емкость Свх при этом образована последовательным соединением емкости конденсатора С резистивно-емкостной цепи ВКД и суммарной емкости параллельного соединения емкостей кабеля Ск и емкости усилителя Су:

Свх = C(Cк + Су) / (C + Cк + Су).

Таким образом, очевидно, что в данном случае суммарная входная емкость Свх заметно уменьшается.

Рассмотрим пример для ВКД с коэффициентом деления 10:1. Известны параметры ЭЛО и ВКД:

Ry = 1 МОм; Су = 50 пФ; Cк = 50 пФ; R = 9 МОм; С = 11 пФ.

Сумма емкостей кабеля Ск и усилителя ЭЛО Су:

Ск+ Су= 100 пФ.

Окончательные значения суммарных входного активного сопротивления Rвх и емкости Cвх (с точки зрения источника сигнала) равны соответственно:

Rвх = 10 МОм; Cвх = 10 пФ.

Таким образом, в результате применения такого кабеля получаем значительно лучшие входные параметры прибора и, как следствие, лучшие динамические характеристики. Хотя, надо отметить, что использование ВКД пропорционально снижает чувствительность измерения. Напряжение U2, поступающее на вход усилителя ЭЛО, в коэффициент деления раз меньше, чем измеряемое напряжение U1. В рассмотренном примере при постоянном (или низкочастотном) входном напряжении отношение U2/U1 = 10, т.е. чувствительность уменьшается в 10 раз.

Значение емкости конденсатора С ВКД можно изменять в небольших пределах для настройки частотных свойств делителя.

Если известны значения суммарных (с учетом соединительного кабеля любого типа) входного сопротивления и входной емкости, то погрешность взаимодействия вз для случая синусоидального сигнала оценивается следующим образом:

вз ≈ U [Rи /Rвх + 0,5(ωτ)2],

где U результат измерения амплитуды; Rи сопротивление источника сигнала; Rвх суммарное входное сопротивление ЭЛО; ω круговая частота сигнала; τ = Rи Свх (Свх суммарная входная емкость ЭЛО с кабелем).

Первое слагаемое в этой сумме характеризует значение погрешности при постоянном входном напряжении, а второе — при переменном напряжении определенной частоты ω = 2f.

Активные ВК содержат усилитель, который позволяет значительно повысить входное сопротивление ЭЛО и тем самым резко уменьшить погрешность взаимодействия.

Открытый и закрытый входы ЭЛО. В режиме так называемого открытого входа усилитель канала Y ЭЛО воспринимает любой сигнал пропорционально его мгновенным значениям.

Рис. 56. Режим открытого входа (а) и его АЧХ {б)

На рис. 56, а приведена эквивалентная схема входного каскада усилителя Y ЭЛО в режиме открытого входа, а на рис. 56, б показана АЧХ канала Y в этом режиме. В режиме открытого входа ЭЛО воспринимает сигналы в полосе частот от 0 до fв, Гц.

В режиме закрытого входа усилитель канала Y пропускает только переменную составляющую сигнала и игнорирует (не пропускает) постоянную составляющую. Представим себе сигнал u(t), который содержит постоянную U0 и переменную составляющие (рис. 57, а).

Рис. 57. Переход к режиму закрытого входа:

а входной сигнал; б увеличение постоянной составляющей U0; в увеличение переменной составляющей Um

Предположим, нас интересует только переменная составляющая (скажем, ее амплитуда Um) входного сигнала. Для того чтобы обстоятельно исследовать характер изменения и амплитуду только переменной составляющей, необходимо повысить чувствительность канала. Но в данном случае, в режиме открытого входа при соизмеримых значениях амплитуды Um переменной составляющей и постоянной составляющей U0, невозможно обеспечить требуемое изображение, так как простое увеличение чувствительности канала при такой сумме не дает желаемого результата изображение выходит за рамки экрана (рис. 57, б). Но если избавиться от постоянной составляющей U0, то можно увеличить до необходимого размера толъко переменную (интересующую нас) составляющую (рис. 57, в). Это возможно в режиме так называемого закрытого входа.

Рис. 58. Режим закрытого входа (а) и его АХЧ (б)

В режиме закрытого входа (рис. 58, а) на входе усилителя последовательно включается разделительный конденсатор Ср, который как раз и не пропускает постоянную составляющую входного сигнала. Амплитудно-частотная характеристика усилителя Y этом режиме показана на рис. 58, б. В режиме закрытого входа АЧХ имеет полосу частот, начинающуюся не с нуля, а с некоторой нижней частоты fн.

Рис. 59. Обозначения режимов открытого (а) и закрытого входов (б)

Условные обозначения режимов открытого и закрытого входов, которые наносятся на лицевые панели приборов, могут отличаться для разных приборов (рис. 59). На рис. 59, а приведены обозначения режима открытого входа, а на рис. 64, б режима закрытого входа.

Англоязычные аббревиатуры DC и АС в обозначениях раскрываются так: DC Direct Current напряжение постоянного тока; АС Alternating Current напряжение переменного тока.