- •Средства, регулирующие функции иммунной системы

- •Иммуномодуляторы (иммуностимуляторы)

- •Иммуносупрессоры (иммунодепрессоры)

- •Средства, подавляющие аллергические реакции

- •Антилибераторы гистамина и других посредников немедленных аллергических реакций

- •Противогистаминные антиаллергические средства

- •Противовоспалительные средства

- •Фармакология стероидных противовоспалительных средств (спвс)

- •Фармакология нестероидных противовоспалительных средств (нпвс)

- •Ингибиторы протеолиза

- •Фармакология местно действующих лекарственных веществ

Средства, подавляющие аллергические реакции

Из патофизилогии нужно помнить, что формирование аллергии протекает в три стадии:

- иммунологическая (при первом контакте с аллергеном происходит сенсибилизация организма)

- патохимическая (вторичный контакт с аллергеном приводит к высвобождению биологически активных веществ – гистамина, брадикинина и пр.)

- патофизиологическая (возникают нарушения в органах – развиваются отеки, гиперемия, в тяжелых случаях – анафилактический шок и т.д.)

Антилибераторы гистамина и других посредников немедленных аллергических реакций

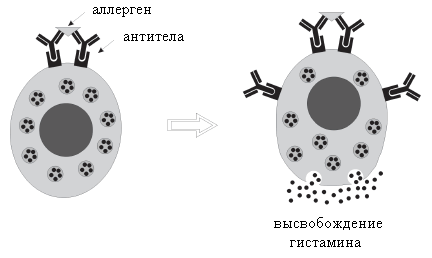

Механизм патохимической стадии аллергической реакции немедленного типа (АРНТ)

При повторном попадании антигена в организм человека он связывается с антителами, расположенными на поверхности тучных клеток и базофилов. Это приводит к высвобождению гистамина, запускающего патофизиологическую стадию аллергической реакции немедленного типа (см. ниже).

Лекарственные средства

1. Прямые и непрямые адреномиметики, оказывающие влияние на β2-адренорецепторы:

- эфедрина гидрохлорид (непрямой адреномиметик)

- адреналина гидрохлорид (смешанный адреномиметик)

- изадрин (β1, β2-адреномиметик)

- сальбутамол, фенотерол (β2-адреномиметики)

2. Ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ):

- эуфиллин

- кромолин-натрий

3. Глюкокортикоиды:

- гидрокортизон

- преднизолон

- метилпреднизолон

- дексаметазон

- беклометазон

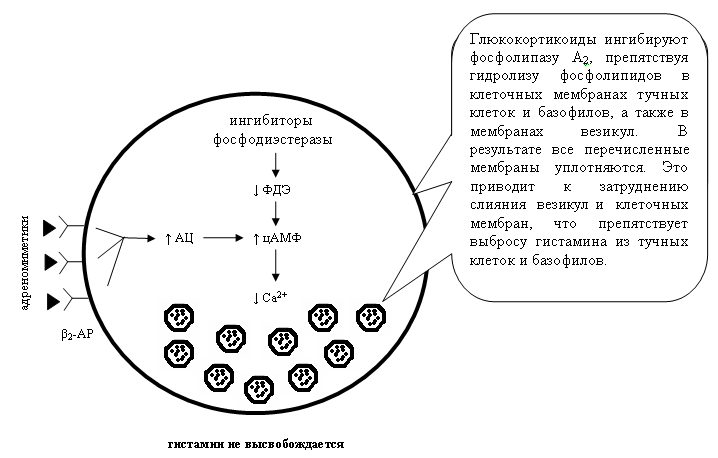

Механизм действия антилибераторов гистамина (рис. 1).

Адреномиметики активируют β2-адренорецепторы, что приводит к повышению активности аденилатциклазы (АЦ), которая, в свою очередь, образует из АТФ циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). В присутствии молекул цАМФ ионы Са2+ из цитоплазмы уходят в эндоплазматический ретикулум, в результате чего в цитоплазме снижается концентрация ионов Са2+.

Ранее мы уже говорили, что в цитоплазме

ионы Са2+ нужны для того, чтобы

везикулы слипались с клеточной мембраной

и высвобождали свое содержимое за

пределы клетки:

В нашем же случае за счет влияния адреномиметиков концентрация ионов Са2+ в цитоплазме упала. Это приводит к тому, что везикулы, содержащие гистамин, не могут слипаться с клеточной мембраной (рис. 1). В результате нарушается высвобождение гистамина из тучных клеток и базофилов, что ведет к торможению развития аллергической реакции.

Рис. 1. Механизм действия антилибераторов гистамина (объяснение в тексте). Сокращения на рисунке: β2-АР – бета-2-адренорецепторы, АЦ – аденилатциклаза, ФДЭ – фосфодиэстераза, цАМФ – циклический аденозинмонофосфат.

Ингибиторы фосфодиэстеразы, как следует из их названия, инактивируют фосфодиэстеразу – фермент, который в норме разрушает избыток цАМФ. Понятно, что в этих условиях цАМФ будет накапливаться в клетке. Повышение содержания цАМФ ведет к снижению концентрации ионов Са2+ в цитоплазме → далее развивается тот же механизм действия, что был у адреномиметиков (см. выше).

Глюкокортикоиды ингибируют фосфолипазу А2 – фермент, который находится в цитоплазме и межклеточной жидкости и гидролизует (разрушает) мембранные фосфолипиды. Если этот фермент будет инактивирован, в мембранах увеличивается содержание фосфолипидов, из-за чего повышается их вязкость и плотность. Вследствие инактивирования внутрицитоплазматической фосфолипазы А2 увеличивается плотность мембран везикул, а в результате инактивирования внеклеточной фосфолипазы А2 увеличивается плотность клеточных мембран. Когда две уплотненные мембраны – везикулярная и клеточная – пытаются слиться, у них ничего не получается. Таким образом, везикулы не слипаются с клеточной мембраной, и гистамин не может высвободиться из тучных клеток и базофилов.

Таким образом, все антилибераторы гистамина – адреномиметики, действующие на β2-адренорецепторы, ингибиторы ФДЭ и глюкокортикоиды – тормозят высвобождение гистамина из тучных клеток и базофилов.

Краткая характеристика препаратов

Все адреномиметики действуют быстро, кроме эфедрина гидрохлорида.

Из ингибиторов ФДЭ эуфиллин действует быстро, кромолин-натрий медленно.

Глюкокортикоиды действуют медленно. Лишь при внутривенном введении их действие можно рассматривать как быстрое (20 – 40 мин).

Показания к применению антилибераторов гистамина:

1. Типичные аллергические реакции, в основе которых лежит АРНТ – аллергический ринит и конъюнктивит, аллергическая крапивница, аллергический отек лица (отек Квинке), сенная лихорадка, сывороточная болезнь и т.д. (применяют все адреномиметики, кроме эфедрина (хотя эфедрин может быть использован для лечения аллергического ринита); эуфиллин).

2. Хронические аллергические реакции, в основе которых лежит АРНТ – бронхиальная астма (можно использовать все препараты).

3. Угрожающие жизни аллергические реакции, в основе которых лежит АРНТ – анафилактический шок (применяют адреналина гидрохлорид, все вышеперечисленные глюкокортикоиды, кроме беклометазона).

Внимание! Беклометазон относится к глюкокортикоидам местного действия. Соответственно, он не может быть применен системно для лечения анафилактического шока.