- •Общие свойства оснований и грунтовых вод Основные определения.

- •Несущая способность основания.

- •Промерзаемость грунта и глубина заложения фундаментов

- •Грунтовые воды.

- •Влияние грунтовых вод на устойчивость и прочность основания.

- •Агрессивность грунтовых вод.

- •Незыблемость основания.

- •Ф.10. Расчет оснований фундаментов мелкого заложения по деформациям ф.10.1. В чем заключается сущность расчета по деформациям?

- •Ф.10.2. На какие виды подразделяются деформации оснований и сооружений?

- •Ф.10.3. Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?

- •Ф.10.4. Как нормируются значения деформаций оснований?

- •Ф.10.5. Как определяются нормируемые (предельные) значения деформации основания?

- •Ф.10.6. Зависит ли величина предельной деформации основания от грунтовых условий?

- •Ф.10.7. Как проектировать здание или сооружение, если неизвестно предельное значение деформации основания?

- •Ф.10.8. Почему в таблице прил.4 сНиП [1] для элеваторов и дымовых труб не нормируется величина относительной разности осадок?

- •Ф.10.9. Какие методы рекомендуются для расчета осадок фундаментов?

- •Ф.10.10. Как рассчитать осадку основания методом послойного суммирования?

- •Ф.10.11. Как рассчитать осадку основания методом эквивалентного слоя грунта?

- •Ф.10.12. Как определяется осадка основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя?

- •Ф.10.13. Можно ли использовать формулу ф.Шлейхера для определения осадки основания?

- •Ф.10.14. Можно ли определить осадку при наличии областей сдвига под подошвой фундаментов?

- •Ф.10.15. Как можно учесть эффект разуплотнения грунта, возникающего при разработке котлована при расчете деформаций основания?

- •Ф.10.16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания?

- •Ф.10.17. Что такое условное расчетное сопротивление грунта r0и как оно определяется?

- •Ф.10.18. Почему расчетное сопротивление основания при прерывистых фундаментах больше, чем для ленточных фундаментов?

- •Ф.10.19. В каких случаях допускается увеличение расчетного сопротивления грунта?

- •Ф.10.20. Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании оснований по деформациям?

- •Ф.10.21. Как определить ширину подошвы центрально нагруженного фундамента?

- •Ф.10.22. Как определить ширину подошвы внецентренно нагруженного фундамента?

- •Ф.10.23. Влияют ли наличие нагрузки на полах промышленных зданий или пригрузки вблизи сооружения на давление под подошвой фундамента?

- •Ф.10.24. На что влияет наличие в основании слабого слоя грунта?

- •Ф.10.25. Какие основные конструктивные мероприятия уменьшают влияние неравномерных осадок сооружения?

- •Ф.10.26. Какие особые конструктивные решения могут быть приняты при строительстве разноэтажных зданий с пристройками?

Ф.10.4. Как нормируются значения деформаций оснований?

Расчет оснований по деформациям производится из условия совместной работы сооружения и основания. При этом совместная деформация оценивается следующими расчетными показателями, величины которых не должны превышать их нормируемых значений (см. Ф.5.6, Ф.5.7):

абсолютной осадкой основания отдельного фундамента s;

средней

осадкой основания сооружения

![]() ;

;

относительной неравномерностью осадок двух фундаментов s/L;

креном фундамента или сооружения в целом i;

относительными прогибом или выгибом f/L отношением стрелы прогиба или выгиба к длине однозначно изгибаемого участка сооружения;

кривизной изгибаемого участка сооружения 1/R;

относительным

углом закручивания сооружения

![]() ;

;

горизонтальным перемещением фундамента u.

Средняя осадка определяется по формуле

где si абсолютная осадка i-го фундамента с площадью подошвы Ai.

Ф.10.5. Как определяются нормируемые (предельные) значения деформации основания?

Предельные значения деформации основания определяются с использованием таблицы прил.4 СНиП [1], где приведены рекомендуемые значения: относительной разности осадок s/L, средней осадки основания и крена фундамента i. Эти значения получены на основании многолетних наблюдений за деформациями зданий и сооружений с различной конструктивной схемой (см. также вопрос Ф.10.7).

Ф.10.6. Зависит ли величина предельной деформации основания от грунтовых условий?

Предельные деформации основания не зависят от грунтовых условий строительной площадки, а зависят только от конструкции здания или сооружения и его фундаментов. Чем выше жесткость здания, тем выше допускаемые предельные значения деформаций основания. Если для производственных и жилых зданий с полным каркасом максимальная осадка равна 8 см, то для сооружений элеваторов из железобетонных конструкций на монолитной плите средняя осадка равна 40 см. Это объясняется тем, что элеваторы и дымовые трубы обладают большой способностью перераспределять усилия, возникающие при неравномерной деформации основания.

Ф.10.7. Как проектировать здание или сооружение, если неизвестно предельное значение деформации основания?

Согласно п.6 примечаний к таблице СНиП [1] (прил.4), где приведены предельные значения деформации основания, допускается принимать предельные значения деформаций основания на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Ф.10.8. Почему в таблице прил.4 сНиП [1] для элеваторов и дымовых труб не нормируется величина относительной разности осадок?

Это объясняется тем, что фундаментами подобных сооружений являются, как правило, сплошные железобетонные плиты, которые могут получить при неравномерном загружении и неоднородном основании только крен или равномерную осадку.

Ф.10.9. Какие методы рекомендуются для расчета осадок фундаментов?

Расчет деформации основания может быть выполнен с использованием как аналитических, так и численных методов расчета. К аналитическим методам относятся:

метод элементарного послойного суммирования. Методика расчета изложена в прил.2 СНиП [1];

метод эквивалентного слоя грунта Н.А.Цытовича (см. ч.1, М.9.5; М.9.15);

метод линейно-деформируемого слоя.

Численные методы расчета основаны на использовании линейных или нелинейных решений теории упругости и теории пластичности (см. также Ф.6.6).

Ф.10.10. Как рассчитать осадку основания методом послойного суммирования?

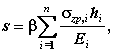

Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле

где

безразмерный коэффициент, принимаемый

равным 0,8;

![]()

среднее значение дополнительного

вертикального нормального напряжения

в i-м слое грунта, равное полусумме

указанных напряжений на верхней zi-1и

нижней zi границах слоя по

вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента; hi и

Ei

соответственно толщина и модуль

деформации i-го слоя грунта; n

число слоев, на которые разбита сжимаемая

толща основания.

среднее значение дополнительного

вертикального нормального напряжения

в i-м слое грунта, равное полусумме

указанных напряжений на верхней zi-1и

нижней zi границах слоя по

вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента; hi и

Ei

соответственно толщина и модуль

деформации i-го слоя грунта; n

число слоев, на которые разбита сжимаемая

толща основания.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис.Ф.10.10.

|

Рис.Ф.10.10. Схема распределения вертикальных напряжений: DL отметка планировки; NL отметка поверхности природного рельефа; FL отметка подошвы фундамента;WL уровень подземных вод; ВС - нижняя граница сжимаемой толщи |

Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента zp по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяются по формуле

![]()

где

коэффициент, принимаемый в зависимости

от формы подошвы фундамента и относительной

глубины

![]() ;

p0

дополнительное вертикальное давление

на основание, определяемое из выражения

;

p0

дополнительное вертикальное давление

на основание, определяемое из выражения

![]() ;

p среднее

давление под подошвой фундамента;

;

p среднее

давление под подошвой фундамента;![]() вертикальное

напряжение от собственного веса грунта

на уровне подошвы фундамента (при

планировке срезкой принимается

=

d, при

отсутствии планировки и планировке

подсыпкой

=

dn, где

удельный вес грунта,

расположенного выше подошвы; d и dn

глубина заложения

фундамента соответственно от уровня

планировки DL и природного рельефа

NL.

вертикальное

напряжение от собственного веса грунта

на уровне подошвы фундамента (при

планировке срезкой принимается

=

d, при

отсутствии планировки и планировке

подсыпкой

=

dn, где

удельный вес грунта,

расположенного выше подошвы; d и dn

глубина заложения

фундамента соответственно от уровня

планировки DL и природного рельефа

NL.

При подсчете осадок основание разбивается на отдельные элементарные слои, сжатие которых определяется от дополнительного вертикального нормального напряжения zp, действующего по оси фундамента в середине рассматриваемого слоя.

Суммирование по формуле проводится в пределах сжимаемой толщи основания Hc, нижняя граница которой определяется равенством zp=0,2 zg. Если найденная нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации E 5МПа, то нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия zp=0,1 zg (см.также М.9.5-9.10 и [1]).