- •Раздел 2. Методы выявления и измерения предпочтений лица, принимающего решения (лпр) Введение

- •2.1. Предпочтения и их свойства

- •Способы выражения предпочтений

- •Отношения

- •Нечеткие отношения

- •1, Если (d, d') r. Оценивание предпочтений. Отношения предпочтения и их свойства

- •Нечеткие отношения предпочтения и их свойства

- •Функция эффективности

- •2.2. Выявление и измерение предпочтений методами экспертного оценивания

- •2.3. Организация и проведение экспертизы

- •2.4. Построение группового отношения предпочтения на основе индивидуальных предпочтений

- •2.5. Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла и Спирмена

- •2.6. Оценка согласованности мнений экспертов

- •2.7. Обработка и анализ балльных и точечных оценок. Обработка и анализ попарных сравнений. Определение коэффициентов относительной важности

- •Обработка и анализ попарных сравнений

- •Определение коэффициентов относительной важности

2.3. Организация и проведение экспертизы

Под организацией экспертного оценивания понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, определяющих цель работы, условия и способы ее проведения, обеспечение процесса экспертного оценивания, права и обязанности привлекаемых лиц.

Задачу на проведение экспертного оценивания ставит ЛПР (заказчик). Задачу оформляют в виде руководящего документа — решения на проведение экспертного оценивания. Для подготовки решения и руководства всей дальнейшей работой назначают руководителя экспертизы, который определяет состав группы управления.

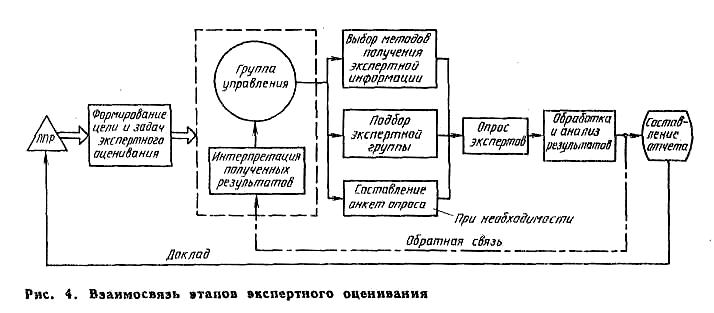

Условно можно выделить следующие основные этапы проведения экспертного оценивания:

формирование цели и задач оценивания;

формирование группы управления и оформление решения на проведение оценивания;

выбор метода получения экспертной информации и способа ее обработки;

подбор экспертной группы и формирование при необходимости анкет опроса;

опрос экспертов (экспертиза);

обработка и анализ результатов экспертизы;

интерпретация полученных результатов;

составление отчета.

Этап интерпретации полученных результатов необходим для организации обратной связи в процессе экспертного оценивания. Обратную связь с экспертами группа управления осуществляет либо методом Дельфи, либо методом совещаний с обсуждением результатов анонимных опросов. Взаимосвязь указанных этапов представлена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Взаимосвязь этапов экспертного оценивания

Этап формирования цели и задач экспертного оценивания является основным, так как от него зависит надежность получаемого результата и его прагматическая ценность. Формирование цели и задач экспертного оценивания во многом определяется существом решаемой проблемы. Должны быть учтены: надежность и полнота имеющейся исходной информации, требуемая форма представления результатов (качественная или количественная), возможные области использования полученной информации, сроки ее представления, наличие имеющихся ресурсов и возможность привлечения специалистов других отраслей знания.

На группу управления возлагается не только вся организационно-плановая работа по обеспечению благоприятных условий для эффективной творческой деятельности экспертов, но и аналитическая работа по подбору экспертной группы, определению методов получения и обработки информации, составлению анкет опросов, содержательной интерпретации получаемых результатов. Для решения этих задач необходимо включить в группу управления высококвалифицированных коммуникабельных специалистов как в области рассматриваемой проблемы, так и в других областях — математики, психологии, социологии.

Экспертную группу обычно подбирают в несколько этапов. Вначале устанавливают отрасли знаний, так или иначе связанные с рассматриваемой проблемой. Затем намечают список «потенциальных» экспертов, которые по своим профессиональным качествам компетентны в этих областях знаний. Такой предварительный отбор проводится на основе легкодоступной информации о профессиональной подготовке кандидата — должность, ученое звание и степень, стаж практической деятельности, число публикаций, участие в других экспертизах. При этом желательно, чтобы кандидат в экспертную группу имел широкий общий кругозор и эрудицию. Сама группа не должна по возможности состоять из представителей одной отрасли или одной узкой специальности, чтобы исключить влияние ведомственных интересов на цели экспертизы и не сделать получаемые результаты тенденциозными. Если предполагается использовать в экспертизе метод комиссий или другой метод открытых опросов, то состав группы экспертов должен быть однородным, чтобы исключить «давление авторитетом». Первоначально намеченный список кандидатов подвергается дальнейшему анализу для решения вопроса о численном составе экспертной группы, который зависит от ограничений финансового, временного и организационного характера. В окончательный список экспертной группы включают тех кандидатов, которые являются наиболее компетентными.

Компетентность эксперта есть степень его квалификации в определенной области знаний. Она определяется посредством анализа его профессиональной деятельности, широты кругозора по перспективам развития рассматриваемой проблемы.

В зависимости от профессиональной подготовки эксперта (должность, ученое звание, степень) ему приписывают определенный балл. В табл. 2 в качестве примера приведена оценка профессиональных качеств эксперта, работающего в научно-исследовательской организации. Такая информация позволяет предварительно отобрать и ранжировать кандидатов по их компетентности.

В практике экспертного оценивания широко используют оценку компетентности эксперта методами самооценки и взаимной оценки. В первом случае компетентность эксперта оценивают коэффициентом k (0 ≤ k ≤ 1), который определяют на основе суждений эксперта о степени своей информативности по решаемой проблеме (коэффициент kи) и степени аргументации своих мнений (коэффициент kа): к = 0,5 {kи + kа).

Таблица 2. Оценки (в баллах) профессиональных качеств экспертов

Коэффициент информативности kи получают на основе самооценки эксперта по десятибалльной шкале, как

![]()

где Хи — балл, выставленный экспертом.

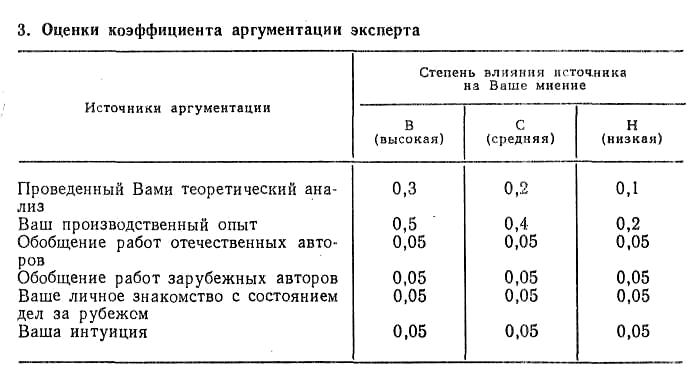

Таблица 3. Оценки коэффициента аргументации эксперта

Значение коэффициента ka определяют следующим образом. Эксперту предъявляют таблицу 3 без цифр, в которой он отмечает, какой источник им оценивается по соответствующим градациям: В, С, Н. Группа управления переводит отметки эксперта в шкалу эталонной таблицы и вычисляет коэффициент ka путем суммирования цифр, соответствующих позициям таблицы, отмеченным экспертом.

Другой метод заключается в вычислении коэффициентов компетентности на основе матриц, составленных по результатам взаимной оценки экспертов. Каждый участник должен оценить объем и качество знаний других кандидатов по вопросам анкеты. При составлении анкет по этому методу необходимо заранее выявлять возможные цели экспертов, противоречащие целям экспертизы, то есть исключать те причины, которые могут побудить эксперта сознательно искажать оценки знаний других кандидатов. Использовать этот метод можно, если кандидаты знают друг друга по совместной деятельности.

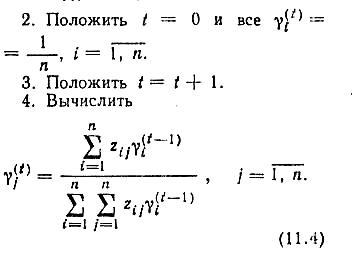

Одной из эффективных модификаций метода взаимной оценки, которая позволяет не только оценить компетентность уже отобранных кандидатов, но и одновременно выявить возможно полное множество специалистов по рассматриваемой проблеме и сформировать их список, является следующая процедура. Членам группы управления предлагается высказать свое мнение о включении кандидатов в группу экспертов. Названных новых лиц просят, в свою очередь, сделать то же самое. Проведя несколько туров такого опроса, составляют удовлетворительный по полноте список . кандидатов. По результатам опроса составляется матрица смежности, элементами которой являются единицы или нули в зависимости от того, высказался ли кандидат с номером (в пользу включения в группу кандидата с номером i или нет соответственно (i — номер строки матрицы смежности, j— номер столбца). После определения матрицы Z = ||zji||, i, j = 1, n вычисляют коэффициенты компетентности кандидатов γ1 по следующему алгоритму.

Алгоритм 1

Задать критерий останова и требуемую точность в вычислениях γ1, i= 1, n

Положить

и все

и все

.

.Положить

.

.Вычислить:

(2.4)

5. Проверить условие

![]() .

Если условие выполняется, то перейти

к п. 6, иначе — к п. 3.

.

Если условие выполняется, то перейти

к п. 6, иначе — к п. 3.

6. Прекратить

вычисления. Полученные

![]() принять в качестве коэффициентов

компетентности

принять в качестве коэффициентов

компетентности

![]() .

.

В этом алгоритме

критерием останова является условие

п. 5. Обычно величину е выбирают на

один - два порядка меньше величины

![]() .

Иногда в качестве критерия останова

используют условие t

= ttp

(обычно ttp

выбирают в диапазоне 3—5, что обусловлено

быстрой сходимостью процесса).

Содержательный смысл алгоритма состоит

в том, что на первой итерации (t

= 1) подсчитывают отношение суммы

«голосов», поданных за кандидата с

номером i,

к общему числу всех «голосов» (сумма

единиц в матрице смежности). На последующих

итерациях (t

> 1) голоса «взвешиваются» коэффициентами

компетентности кандидатов

.

Иногда в качестве критерия останова

используют условие t

= ttp

(обычно ttp

выбирают в диапазоне 3—5, что обусловлено

быстрой сходимостью процесса).

Содержательный смысл алгоритма состоит

в том, что на первой итерации (t

= 1) подсчитывают отношение суммы

«голосов», поданных за кандидата с

номером i,

к общему числу всех «голосов» (сумма

единиц в матрице смежности). На последующих

итерациях (t

> 1) голоса «взвешиваются» коэффициентами

компетентности кандидатов

![]() ,

вычисленными на предыдущей итерации.

,

вычисленными на предыдущей итерации.

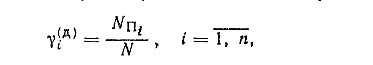

Третий метод оценки компетентности кандидатов состоит в проверке достоверности их суждений по результатам контрольных экспертиз. Контрольная экспертиза предусматривает опрос экспертов по тем вопросам, для которых уже известны достоверные ответы, неизвестные заранее участникам. При этом необходимо, чтобы эти вопросы были связаны с рассматриваемой проблемой и информационно обеспечены настолько, чтобы эксперт мог дать по ним числовую оценку в заданной шкале. Коэффициент (достоверности) в этом случае определяется как отношение числа вопросов, на которые эксперт дал правильные ответы, к общему числу поставленных вопросов:

где Nпi; — число правильных ответов 1-го эксперта;

N — общее число поставленных вопросов.

Этот показатель характеризует эксперта как «измерительный прибор».

Контрольная экспертиза для оценки компетентности экспертов может использоваться даже тогда, когда не известны достоверные ответы на поставленные вопросы. В этом случае используют подход, основанный на обработке нормированных балльных оценок. По этой методике сначала полагают, что все эксперты равно компетентны. Затем вычисляют средний нормированный балл каждого из оцениваемых элементов по индивидуальным оценкам экспертов и взвешенную сумму оценок каждого из экспертов. В качестве весовых коэффициентов используют полученные средние оценки элементов. Вычисленные оценки нормируются их суммой и используются в качестве уточненных значений коэффициентов компетентности. Смысл этой операции состоит в том, что для эксперта, оценки которого ближе к среднегрупповым, коэффициент его компетентности увеличивается. Такая процедура может повторяться неоднократно в ходе контрольных экспертиз.

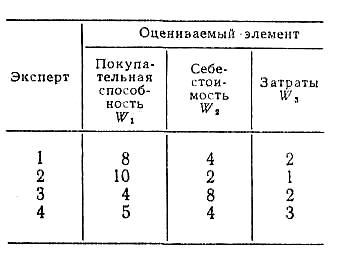

Пример 2.5. Четыре эксперта, оценивая относительную важность покупательной способности, себестоимости и затрат в проблеме повышения рентабельности предприятия (см. пример 2.3) в десятибалльной шкале, дали следующие оценки:

Для всех экспертов коэффициент компетентности полагаем равным 0,25. Таблица соответствующих нормированных балльных оценок, определяемых как отношение баллов по каждому из оцениваемых элементов к их суммарным баллам, выставленным каждым из экспертов, имеет вид

При этом средние

баллы, приходящиеся на оцениваемые

элементы, составляют

![]() (0,57 + 0,77 + 0,29 + 0,42) = 0,51 для Wl

, 0,34 для W1

и 0,15 для W3.

Взвешенные суммы относительных балльных

оценок экспертов составляют для

первого эксперта 0,57 X

0,51 + 0,29 X

0,34 + 0,14 X

0,15 = 0,41; для второго эксперта 0,45; для

третьего 0,31; для четвертого 0,36. Сумма

полученных взвешенных суммарных оценок

определится величиной 0,41 + 0,45 + 0,31 +

0,36 = 1,53, а уточненные коэффициенты у

компетентности экспертов будут

равны: 0,41 : 1,53 = = 0,26 — для первого; 0,3 —

для второго; 0,2 — для третьего и 0,24 —

для четвертого.

(0,57 + 0,77 + 0,29 + 0,42) = 0,51 для Wl

, 0,34 для W1

и 0,15 для W3.

Взвешенные суммы относительных балльных

оценок экспертов составляют для

первого эксперта 0,57 X

0,51 + 0,29 X

0,34 + 0,14 X

0,15 = 0,41; для второго эксперта 0,45; для

третьего 0,31; для четвертого 0,36. Сумма

полученных взвешенных суммарных оценок

определится величиной 0,41 + 0,45 + 0,31 +

0,36 = 1,53, а уточненные коэффициенты у

компетентности экспертов будут

равны: 0,41 : 1,53 = = 0,26 — для первого; 0,3 —

для второго; 0,2 — для третьего и 0,24 —

для четвертого.

Использование указанных методов отбора кандидатов в экспертную группу обеспечивает более высокую надежность экспертизы, чем волюнтаристское назначение экспертов.