- •Лабораторное занятие №1. Тема: Основные принципы строения мозга.

- •Теоретическая часть:

- •Практическая часть.

- •1 Уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

- •1 Система 2 система 3 система

- •Лабораторное занятие №2. Тема: Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.

- •Теоретическая часть:

- •Практическая часть.

- •Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме (таблица 1, приложение 2).

- •Программированный контроль знаний.

- •Лабораторное занятие №3. Тема: Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. Зрительные агнозии.

- •1.Теоретическая часть:

- •2. Практическая часть.

- •2. 1. Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме (таблица 1, приложение 3. 1).

- •1. Предварительные замечания по проблеме исследования высших зрительных функций.

- •2. Исследование зрительного восприятия предметов и изображений.

- •3. Исследование ориентировки в пространстве.

- •4. Исследование пространственного мышления.

- •Лабораторное занятие №4. Тема: Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы. Тактильные агнозии.

- •1. Теоретическая часть:

- •2. Практическая часть.

- •2. 1. Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме (таблица 1, приложение 4. 1, 1. 2.)

- •4.Рецепторные аппараты кожи соотносятся с чувствительностью, за которую он отвечает следующим образом:

- •8.Соответствие между типом волокна и видом чуствительности, которую оно проводит:

- •Приложение 4. 1. Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-кинестетические расстройства.

- •Лабораторное занятие №5. Тема: Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые агнозии.

- •1. Теоретическая часть:

- •2. Практическая часть.

- •2. 1. Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме (таблица 1, приложение 5 1, 5 2)

- •3. Существует следующее соответствие между физическими параметрами звука и физиологических параметров слуховых ощущений:

- •11. Соответствие между уровнем слухового анализатора симптомом его поражения:

- •Лабораторное занятие №6. Тема: Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий.

- •1. Теоретическая часть:

- •2. Практическая часть.

- •2. 1. Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме (таблица 1, приложение 6. 1, 6. 2)

- •3. Уровни регуляции и регулируемые ими движения соотносятся следующим образом:

1. Предварительные замечания по проблеме исследования высших зрительных функций.

Исследование высших зрительных функций является важным разделом клинико-психологического исследования, посвященного задачам топической диагностики мозговых поражений. Оно дает возможность установить не только состояние корковых отделов зрительного анализатора, но иногда констатировать нарушения, которые далеко выходят за его пределы, но все же отражаются на процессах зрительного анализа и синтеза.

Анализу высших зрительных функций всегда должно предшествовать более тщательное исследование таких элементарных сторон зрения, как его острота, состояние цветного зрения, сохранность полей зрения и, наконец, особенности зрительной адаптации.

2. Исследование зрительного восприятия предметов и изображений.

Исследование восприятия предметов и их изображений и анализ нарушений, возникающих в случаях оптической агнозии, является одной из наиболее важных сторон изучения высших зрительных функций.

Зрительно воспринимаемый предмет или его изображение, как правило, является комплексным зрительным раздражителем, для правильного восприятия которого необходим ряд условий (рассматривание объекта, выделение его существенных (сигнальных) признаков, установление отношений этих признаков и синтез в известные группы, которые определяют конечное восприятие зрительного объекта). Так же к этим условиям относится торможение признаков, которые могут обладать известной оптической интенсивностью, но не имеют существенного (сигнального) значения, и коррекция тех ошибок, которые могут возникать при преждевременной (не основанной на тщательном оптическом анализе и синтезе отдельных признаков) оценке предметов или изображений.

Чем сложнее по своей зрительной структуре предмет или его изображение и чем меньше он упрочен в предшествующем опыте, тем более сложный и развернутый характер носит процесс зрительного анализа и синтеза, который лежит в основе его восприятия.

Исследование зрительного восприятия предметов или изображений должно быть построено таким образом, чтобы оно могло обеспечивать оптимальные возможности качественного анализа результатов. Обычно оно начинается с предъявления больному предметов или их четких изображений, причем больному предлагают (без ограничения времени) внимательно рассмотреть и назвать их. При нарушении речи название может быть заменено другим способом, показывающим, что больной действительно узнал предмет.

2 фаза исследования, к которой нужно перейти, если первая фаза не обнаружит сколько-нибудь заметных нарушений, заключается в предъявлении больному сложных или недостаточно четких изображений предметов. Сюда могут быть включены изображения, допускающие множественное толкование. Сюда же относятся контурные или силуэтные изображения, так же как и изображения, сделанные крапом или стилизованные изображения, восприятие которых может представить известные трудности. Особенно пригодными могут быть контурные стилизованные изображения, создающие тенденцию оценить изображение как разновидность «письма».

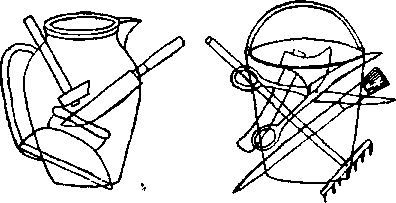

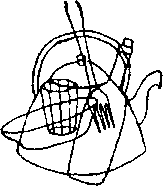

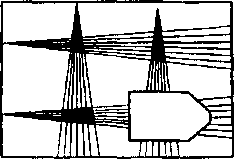

3 фазой исследования служит предъявление больному перечеркнутых наложенных друг на друга изображений (прием, введенный Поппельрейтером, 1917 - 1918). В этих условиях зрительное восприятие предмета затрудняется необходимостью выделить нужное изображение, отделить его от посторонних элементов фона или раздельно воспринять контуры нескольких фигур, наложенных друг на друга. На рис 8 и 9 приводятся образцы таких изображений

Рис 8 Перечеркнутые фигуры для исследования зрительного восприятия

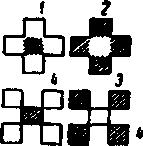

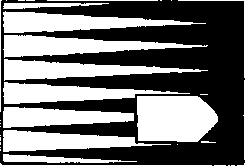

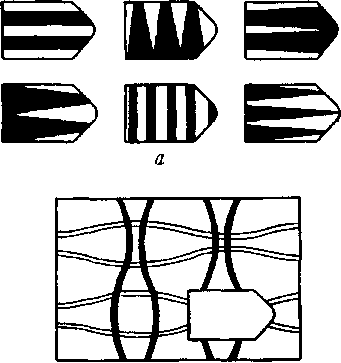

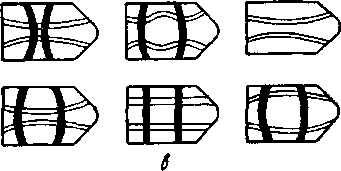

Последняя и наиболее сложная фаза исследования активного зрительного восприятия заключается в предложении больному выделить фигуру, замаскированную в другой более сложной структуре (такие фигуры были введены в психологическое исследование Готтшальдтом) (рис 10), или же выделить из однородной сетки (например, из шахматной доски) заданную фигуру (например, крест с белым или черным центром, прямоугольник и т д), которую больной должен себе ярко представить и которую должен выделить, обводя пальцем контур этой фигуры. Схема такого опыта дается на рис 11

Рис. 9. Наложенные друг на друга фигуры для исследования зрительного восприятия (по Поппельрейтеру, с изменением)

![]()

Доска

Фи кура дм выделения из доспи

Рис 120 Замаскированные зрительные структуры (по Готтшальлту))

Рис 121 Опыт с выделением фигуры на шахматной доске

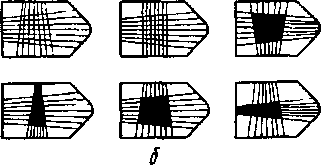

Специальную серию составляют опыты, при которых больной должен не только различить определенную зрительную структуру, но отдифференцировать ее от другой, а в отдельных случаях и уловить сложный принцип, по которому эта структура построена. Примером такого исследования являются известные пробы Равена (рис 12), при которых больному дается структура с известным зрительным пропуском, который он должен заполнить, отобрав из нескольких предлагаемых вставок ту, которая подходит к данной структуре. В различных по трудности пробах нужная вставка должна быть дифференцирована от зрительно близких, но не обладающих соответствующим комплексом признаков. Решение этой задачи требует сложной аналитико-синтетической деятельности. Данная проба является одной из наиболее сложных, но вместе с тем и обеспечивающих наиболее богатые возможности для анализа.

Все предлагаемые больному фигуры даются ему без ограничения времени, и он может рассматривать их столько, сколько ему нужно для того, чтобы узнать данную фигуру, нередко уже самый процесс рассматривания фигуры, те предположения, которые больной делает, и заключения о значении фигуры, к которым он в конечном счете приходит, дают ценный материал для анализа особенностей его предметного восприятия. В тех случаях, когда такое исследование не обнаруживает сколько-нибудь заметных дефектов, возможно применение специальных «сенсибилизированных» приемов. В этих случаях фигура может демонстрироваться больному лишь на короткий срок. Сенсибилизирующее значение имеет также и предъявление фигуры или изображения в неправильном положении В качестве облегчающих приемов может быть использовано предложение больному обводить контур фигуры пальцем или когда больному даются наводящие вопросы, часть из которых подсказывает правильное значение фигуры, или, наконец, когда исследующий указывает на какой-либо существенный признак, тем самым помогая найти правильное значение изображения.

Специальную форму опыта с изучением нарушения оптического гнозиса представляют опыты с узнаванием портретов знакомых лиц или с нахождением данного изображения лица среди многих незнакомых

Опыты с анализом зрительного восприятия предметов и изображений обнаруживают характер тех изменений, которые наступают в оптическом гнозисе при очаговых поражениях мозга