- •1 Ая и 2 ая сигнальные системы. Развитие в онтогенезе.

- •Белки, их функции, потребность детского организма в белке.

- •Близорукость, причины возникновения. Профилактика близорукости.

- •Профилактика близорукости

- •Метод Брегг в борьбе с близорукостью

- •Комплекс витаминов и микроэлементов, необходимых для восстановления зрения

- •Большой и малый круги кровообращения. Возрастные особенности строения сосудов.

- •Ветряная оспа, этиология, лечение, профилактика.

- •Принципы профилактики ветрянки

- •Вирусный гепатит, этиология, лечение, профилактика.

- •Витамины. Гипервитаминоз и авитаминозы у детей.

- •Воспитание правильной осанки и предупреждение плоскостопия !!!!!!!!!!!

- •Гипофиз строение и функции

- •Гормоны поджелудочной железы.

- •Дифтерия, особенности проявления у детей. Первая помощь.

- •Естественное вскармливание детей 1 ого года жизни

- •Жиры, их роль в обмене веществ. Потребность детского организма в жирах.

- •Закаливание организма, его значение. Формы закаливания. !!!!!!!!!!!

- •Зрительная сенсорная система. Механизм свето – и цветовосприятия.

- •Иммунитет, формы иммунитета. Особенности развития иммунной системы детей.

- •Кора больших полушарий. Анатомическая и функциональная организация коры больших полушарий у детей.

- •3 Лобная зона

- •Корь, этиология, лечение, профилактика.

- •Неврозы у детей, механизм возникновения и особенности развития. !!!!!!!!

- •Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы. Механизмы возникновения возбуждения.

- •Обзор органов системы дыхания. Особенности системы дыхания у детей.

- •Обзор органов системы кровообращения. Особенности развития кровеносной системы у детей. Дополнить

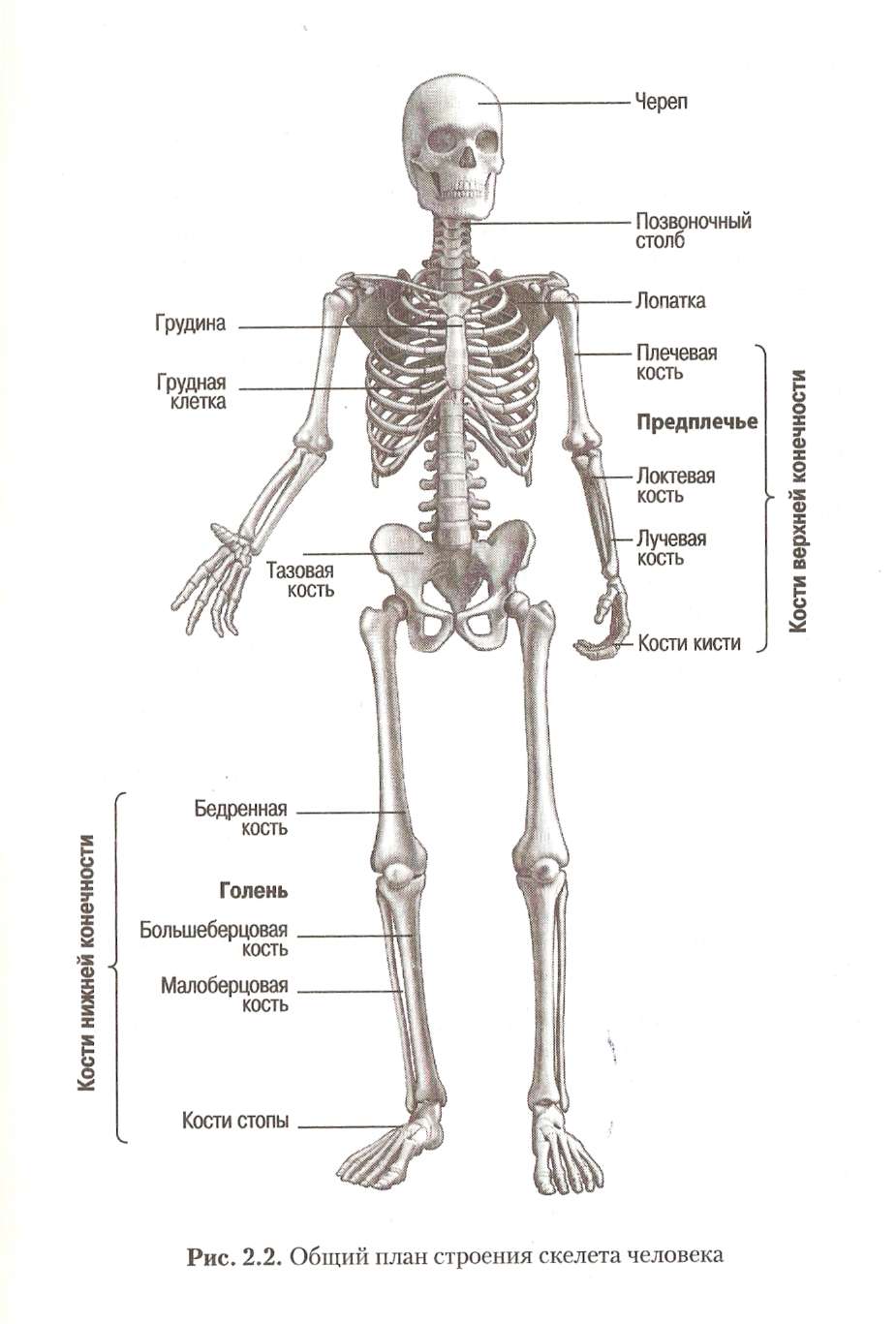

- •Общий обзор скелета человека. Его формирование в онтогенезе.

- •Общий обзор строения симпатической и парасимпатической нервной системы. Возрастные особенности развития вегетативной нервной системы.

- •Коклюш, этиология, лечение, профилактика.

- •Определение рефлекса. Классификация рефлексов.

- •Организация питания в доу.

- •Первая медицинская помощь при переломах костей и ушибах.

- •Пищеварение в ротовой полости и в желудке у детей.

- •Пищеварительная система. Особенности развития у детей.

- •Полиомиелит, этиология, лечение, профилактика.

- •Представление о железах внутренней секреции и гормонах. Специфика желез внутренней секреции у детей.

- •Рахит, этиология, лечение, профилактика.

- •Ревматизм, этиология лечение, профилактика.

- •Режим дня и здоровье детей дошкольного возраста.

- •Сахарный диабет, этиология, лечение, профилактика.

- •Скарлатина, этиология, лечение, профилактика.

- •Слуховая сенсорная система. Механизмы восприятия звука. Особенности онтогенеза.

- •Сон как функциональное состояние мозга. Структура сна. Специфика сна у детей разных возрастов.

- •Строение и функции мозжечка.

- •Строение костей, рост костей. Типы соединения костей.

- •Типологические особенности внд человека, формирование в онтогенезе.

- •Туберкулёз, этиология, лечение, профилактика.

- •Углеводы. Значение для обмена веществ. Потребность детского организма в углеводах.

- •Учение о внд . Роль и.П. Павлова и и.М. Сеченова в создании учения о внд.

- •Функциональная асимметрия мозга. Формы ее проявления.

- •Эмоции, механизмы возникновения и особенности проявления у детей. Эмоциональный стресс.

- •Энцефалит, этиология, лечение, профилактика.

- •Эпидемиология и профилактика вич – инфекции (спиДа)

- •Эпидемический паротит (свинка). Особенности проявления у детей, профилактика, возможные осложнения.

Строение и функции мозжечка.

У мозжечка различают два полушария и непарную серединную филогенетически старую часть – червь. Поверхность полушарий и червя разделяют борозды, между которыми расположены листки ( извилины).

Каждый листок (извилина) мозжечка представляет собой тонкую прослойку белого вещества, покрытого корой (серым веществом). В коре различают 3 слоя: наружный - молекулярный, средний - слой грушевидных нейронов (ганглионарный), внутренний зернистый. В молекулярном и зернистом слоях залегают в основном мелкие нейроны. Крупные грушевидные нейроны (клетки Пуркинье) — это эфферентные нейроны коры мозжечка.

По аксонам эфферентных нейронов нервные импульсы направляются к нейронам ядер мозжечка и к таламусу, а дендриды располагаются в молекулярном слое. Остальные нейроны – вставочные (передают импульсы грушевидным нейронам). К нейронам коры мозжечка импульсы направляются по 3 системам волокон (афферентных):

От нижних олив продолговатого мозга, оплетают дендриды клеток Пуркинье, формируя на них синапсы.

От ядер моста к клеткам зернистого слоя

В кору мозжечка от клеток голубого пятна покрышки моста.

Они изменяют возбудимость нейронов коры мозжечка. Аксоны клеток Пуркинье могут вызвать торможение нейронов ядер мозжечка. Следовательнодеятельность нейронов коры мозжечка сводится к торможению функций ядер мозжечка.

В толще белого вещества имеются скопления серого — парные ядра. Самое крупное - зубчатое ядро расположено в пределах полушария мозжечка; медиальнее его- пробковидное, еще медиальнее - шаровидное, наиболее медиально находится ядро шатра. Аксоны нейронов ядра шатра идут к вестибулярному ядру Дейтерса и к ретикулярной формации продолговатого мозга и моста. Аксоны пробковидного и шаровидного ядер - к красному ядру среднего мозга и в таламус. Аксоны зубчатого ядра – в таламус.

Афферентные и эфферентные волокна, связывающие мозжечок с другими отделами головного мозга, образуют 3 пары мозжечковых ножек. Нижние ножки мозжечка соединяют мозжечок с продолговатым мозгом, средние – с мостом, верхние – с четверохолмием.

Функциональное значение мозжечка заключается в : 1) регуляции мышечного тонуса и положения тела 2) координации движений 3) координации быстрых движений (по команде) 4) поддержании равновесия тела.

Поражения мозжечка приводят к нарушению тонуса мышц, равновесия, неспособности к выполнению сложных и тонких движений, изменению речи и почерка.

Строение костей, рост костей. Типы соединения костей.

Кости состоят из костной ткани, которая по химическому составу включает органические и неорганические вещества. Неорганические вещества составляют 65—70 % сухой массы кости, органические, представленные оссеином — 30—35 %.

Среди неорганических веществ в скелете взрослого человека содержится около 1200 г Са, 530 г Р, 11 г Mg. На костную ткань приходится 99 % Са, 87 % Р и 58 % Mg от общего их количества, имеющегося в организме. Минеральные вещества кости представлены в основном кристаллами гидрооксиапатита.

Помимо Са, Р, Mg, кость имеет более 30 других различных элементов. Содержание их в костной ткани очень невелико (до 0,001 %), поэтому они получили название микроэлементов. К ним относятся Al, F, Se, Zn, Си, Ва и др. Все микроэлементы необходимы для нормального функционирования костной ткани. Так, например, недостаток меди влечет за собой искривление и ломкость костей.

Костная ткань содержит около 70 % лимонной кислоты от общего количества ее, имеющегося в организме. Она обладает способностью растворять соли кальция. От этого зависит ее влияние на процессы формирования и рассасывания костной ткани.

Органическое вещество костей составляет в основном (95 %) фибриллярный белок — коллаген. Кроме него к органическим веществам скелета относятся, углеводы и нуклеиновые кислоты. Удаление из костей путем прокаливания на огне органического вещества делает их очень хрупкими, а удаление неорганического (выдерживание в кислоте) — мягкими.

По форме различают длинные, широкие, короткие и смешанные кости. Примером длинных костей являются кости плеча, предплечья, бедра и голени. В этих костях среднюю часть называют диафизом, концы — эпифизами. Кости мозгового черепа, лопатка — пример широких костей. К коротким костям относят кости запястья, предплюсны. Кость, лежащая в основании черепа — клиновидная, или основная — смешанная.

Костная ткань, являясь одним из видов соединительной ткани, состоит из клеток и межклеточного вещества. Различают три вида клеток костной ткани: остеоциты, остеобласты и остеокласты. Основную массу клеток костной ткани составляют остеоциты. Они расположены в особых костных полостях, имеют отросчатую форму, и выполняют функцию образования и поддержания постоянства межклеточного вещества. Остеобласты — это молодые клетки, формирующие костную ткань как во время роста костей, так и в период восстановления кости после ее повреждения. Эти клетки располагаются во внутреннем слое надкостницы и для них характерна высокая активность синтеза органических веществ. Остеокласты — крупные, многоядерные клетки, расположенные в надкостнице и участвующие в разрушении межклеточного вещества хрящевой и костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного вещества, в котором находятся коллагеновые или оссеиновые волокна и неорганические соли.

Различают два вида костной ткани — пластинчатую, или тонковолокнистую, и грубоволокнистую. В пластинчатой костной ткани оссеиновые волокна располагаются параллельно друг другу, и образуют тонкие костные пластинки, между которыми располагаются остеоциты. В грубоволокнистой костной ткани оссеиновые волокна располагаются беспорядочно. Каждая кость снаружи одета надкостницей, образованной соединительной тканью, в которой располагаются остеобласты и остеокласты, обеспечивающие рост и регенерацию костной ткани. Под надкостницей располагается компактное вещество, в котором костные пластинки прилежат друг к другу. Под компактным веществом располагается губчатое вещество, образованное костными балками, анастамозирующими между собой. Полости межу балками заполнены костным мозгом. Губчатое вещество находится в эпифизах длинных трубчатых костей, в коротких костях, в некоторых смешанных и плоских.

Кости пронизаны тонкими питательными костными каналами, которые анастамозируют между собой и в которых располагаются сосуды и нервы.

В онтогенезе человека большинство костей скелета последовательно проходит три стадии в своем развитии. Это перепончатая, хрящевая и костная стадии. Минуют хрящевую стадию так называемые покровные кости (кости свода черепа, лица, ключица).

Вначале скелет человека представлен эмбриональной соединительной тканью — мезенхимой, которая на месте будущих костей уплотняется (перепончатая стадия развития скелета). Там, где будут покровные кости, в перепончатом скелете появляются одна или несколько точек окостенения. Эти островки костных клеток, образовавшихся из мезенхимы, разрастаются в стороны и формируют покровные кости. Такое развитие костей непосредственно из мезенхимы, в своем развитии минующих хрящевую стадию, получило название прямого остеогенеза, или эндесмального способа образования кости (от греч. — связка, ткань). Образовавшиеся таким образом кости называют первичными костями.

Кости туловища, конечностей проходят все три стадии своего развития — перепончатую, хрящевую, костную. Вначале в эмбриональной соединительной ткани (мезенхиме) перепончатого скелета на второй неделе развития появляются хрящевые зачатки будущих костей (хрящевая стадия развития скелета). Затем, начиная с восьмой недели внутриутробной жизни, хрящевая ткань на месте будущих костей начинает замещаться костной тканью. Первые костные клетки, точки окостенения появляются в диафизах трубчатых костей.

Перихондралъное окостенение заключается в том, что надхрящница постепенно превращается в надкостницу. Внутренний слой надхрящницы начинает продуцировать не хрящевые, а молодые костные клетки — остеобласты. Они накладываются на хрящевую модель и образуют костную манжетку, которая постепенно замещает разрушающийся под нею хрящ.

Периосталъное окостенение (образование кости) наблюдается тогда, когда сформировавшаяся надкостница продуцирует молодые костные клетки, которые методом аппозиции накладываются на лежащую под ними кость. Таким способом костная пластинка компактного вещества постепенно утолщается.

Энхондральное окостенение имеет место, когда костная ткань образуется внутри хряща. В хрящ из надкостницы прорастают кровеносные сосуды и соединительная ткань. Хрящ в этих местах начинает разрушаться. Часть клеток проросшей в хрящ соединительной ткани превращается в остеогенные клетки, которые разрастаются в виде тяжей, формирующих в глубине кости ее губчатое вещество.

Диафизы трубчатых костей окостеневают во внутриутробном периоде. Появившиеся в них точки окостенения называют первичными. Эпифизы трубчатых костей начинают окостеневать или перед самым рождением, или уже во внеутробном периоде жизни человека. Такие точки, образовавшиеся в хрящевых эпифизах, получили название вторичных точек окостенения. Костное вещество эпифизов образуется энхондральным, перихондральным и периостальным способами. Однако на границе эпифизов с диафизом довольно долго сохраняется хрящевая пластинка (эпифизарная), которая замещается костной тканью в 16—24 года, и эпифизы срастаются с диафизами. За счет эпифизарной пластинки трубчатые кости растут в длину. После замещения этих пластинок костной тканью рост костей в длину прекращается.

Окостенение начинается во внутриутробном периоде развития, когда появляются первичные ядра окостенения. Значительно большее число ядер окостенения возникает после рождения ребенка. Эти ядра называют вторичными. Всего за время развития в скелете человека формируется 806 ядер окостенения. Только в черепе почти все ядра окостенения появляются во внутриутробном периоде развития. Во всех же остальных частях скелета число вторичных ядер больше числа первичных. У взрослого число костей значительно меньше, чем у подростка 14 лет: у взрослого — 206, в 14 лет — 356. Отсюда следует, что и после 14 лет продолжается срастание костей.

Кость новорожденного характеризуется большим количеством хрящевой ткани, большой толщиной надкостницы, богатой сосудистой сетью, неправильным расположением гаверсовых каналов. Кристаллы апатита имеют очень малый размер, диаметр коллагеновых волокон невелик. Вновь сформированная костная ткань богата водой. Неорганическое вещество кости составляет лишь половину ее массы. Все это делает кость менее плотной, порозной, более упругой, эластичной и гибкой.

Соединения костей. Различают несколько типов соединения костей: непрерывные, соединения с помощью суставов и полусуставов.

Непрерывные соединения — синартроз — характеризуются тем, что кости неподвижно (или почти неподвижно) соединены между собой с помощью соединительной ткани, хряща или костной ткани (швы черепа, соединения крестцовых позвонков). Сустав — диартроз — образуется сочленением двух или большего количества костей. В суставе поверхности сочленяющихся костей имеют форму, обеспечивающую их наилучшее совпадение. Так, головке одной кости соответствует впадина другой. Движение происходит за счет вращения суставных поверхностей относительно друг друга. В большинстве суставов возможно движение в нескольких плоскостях, т. е. движение в них имеет несколько степеней свободы. К краям суставных поверхностей прикреплена суставная сумка. Пространство между нею и суставными поверхностями костей называется суставной полостью. В ней находится небольшое количество жидкости, облегчающее скольжение суставных поверхностей. Большинство соединений костей осуществляется по этому принципу (плечевой сустав, тазобедренный, голеностопный и т. д.).

В полусуставе хрящевая прокладка между костями имеет полость, а суставная сумка отсутствует (соединение лонных костей).

Обшая характеристика костей

Важнейшей функцией человека, так же как и всех животных, является движение в виде перемещения в пространстве. Эту функцию реализует опорно-двигательный аппарат. Движение осуществляется при обязательном участии костей скелета, выполняющих функцию рычагов, а также скелетных мышц, приводящих кости и скелет в целом в движение, в результате чего происходит изменение положения тела человека в пространстве. Кроме того, у костей имеется еще одна биологически важная функция — участие в минеральном обмене веществ, так как кости являются депо фосфора, кальция и железа. Кости составляют костный каркас, защищающий многие органы и системы органов от механических повреждений (череп — для головного мозга, грудная клетка — для сердца и легких, таз — для мочевого пузыря, прямой кишки и у женщин матки).

Костная система состоит из костей, которые, будучи соединенными между собой, образуют скелет. Скелет — твердая опора человеческого тела. Благодаря специальным соединениям — суставам — кости могут перемещаться относительно друг друга. Движение костей происходит в результате сокращения мышц, которые к ним прикрепля

с помощью связок и сухожилий. Скелет построен из плотных тканей; содержащийся в костях основной запас минеральных веществ обеспечивает их механическую прочность. Кроме того, в костной ткани есть органическое вещество, которое сохраняется в ней после минерализации ее основных клеток — остеобластов. В живом организме кость имеет в составе около 50 % воды, 28 % органических веществ (в том

числе 16 % жиров) и 22 % неорганических веществ. Состав кости претерпевает определенные возрастные изменения: у детей преобладает органическое вещество, что придает детским костям упругость, а скелету — высокую гибкость. С возрастом органическое вещество все больше заменяется минеральными компонентами, и у пожилых людей фиксируются хрупкость и ломкость костей.

В губчатых костях, эпифизах трубчатых костей взрослого человека находятся красный костный мозг, который вырабатывает форменные элементы крови, и желтый костный мозг, представляющий собой депо липидов. У новорожденных детей практически вся полость кости заполнена красным костным мозгом, поэтому у них выработка красных кровяных телец имеет высокую интенсивность.

Снаружи кости покрыты слоем плотной соединительной ткани — надкостницей, которая является тонкой соединительной пластинкой, богатой кровеносными и лимфатическими сосудами и нервами. Надкостница имеет два слоя: наружный и внутренний. Внутренний слой, ростковый и костеобразующий, непосредственно присоединяется к костной ткани и формирует молодые клетки (ост еобласты), которые располагаются на поверхности кости. Благодаря костеобразующим свойствам надкостницы кости растут в толщину. Эта важнейшая функция надкостницы играет особую роль в детстве и подростковом возрасте, когда происходит основное формирование опорно-двигательного аппарата.

Типы соединения костей

В зависимости от подвижности отдельных звеньев скелета кости в теле человека соединяются между собой тремя способами: подвижным, неподвижным, полуподвижным.

Неподвижные соединения образуются с помощью различных видов соединительной ткани (фиброзные связки, хрящевые соединения), а также посредством костной ткани. Фиброзные связки служат в основном для укрепления различных соединений костей. Построены связки из плотной соединительной ткани, богатой коллагеновыми волокнами, но встречаются и связки, которые содержат значительное количество эластических волокон. Эти связки менее крепкие, чем фиброзные соединения, но обладают большей гибкостью. К фиброзным соединениям относятся также швы черепа (то есть соединения костей черепа). Они характеризуются тем, что между двумя смежными костями есть небольшая прослойка соединительной ткани

С возрастом происходит замещение соединительной ткани швов костной тканью фиброзного соединения.

Хрящевые соединения — хрящевые прослойки между костями. Они обладают значительной прочностью и упругостью, благодаря этому могут выполнять функции рессорного характера. Подвижность этого вида соединений невелика и зависит от высоты хрящевой прослойки: чем она больше, тем больше подвижность, и наоборот.

Ведущим видом хрящей в организме человека является гиалиновый. Гиалиновые хрящевые соединения обладают большой упругостью и меньшей крепостью. Примером могут служить эпифизарные хрящи, находящиеся между телами и концами трубчатых костей в период их роста и в дальнейшем замещаемые костной тканью. В результате замещения в синхондрозах (хрящевых соединениях) хрящевой ткани костной синхондроз превращается в синостоз. Так происходит замещение костной тканью эпифизарных хрящей, и эпифизы срастаются с диафизом в трубчатых костях.

Подвижные соединения называются суставами. В суставе различают суставные поверхности костей, суставную капсулу (сумку), суставную полость. В суставной капсуле находится суставная жидкость, она уменьшает трение и способствует скольжению головки кости.

В зависимости от строения и функций суставы различают:

по форме суставных поверхностей сочленяющихся костей;

по числу осей вращения;

по сложности строения.

По форме суставных поверхностей выделяют шаровидные, блоковидные, плоские суставы; по числу осей вращения — трехосные, двухосные, одноосные; по сложности строения — простые и сложные.

Шаровидные суставы — наиболее подвижные соединения. Имеют три взаимно перпендикулярные оси вращения: сагиттальную (движение вдоль вертикальной оси тела), фронтальную (отведение, приведение), поперечную (вращение). Для них-возможны круговые движения. К таким суставам относятся тазобедренный и плечевой.

Блоковидные суставы имеют одну ось вращения. К ним относятся межфаланговые суставы пальцев. В блоковидном суставе возможны два движения: сгибание и разгибание. Среди блоковидных суставов выделяют цилиндрические, винтообразные, мыщелковые. К последним относится коленный сустав, который содержит дополнительное костное образование — коленную чашечку. Цилиндрические суставы обеспечивают возможные повороты внутрь и наружу (лучелоктевой сустав) или направо и налево (атлантоосевой сустав черепа). К винтообразным относится голеностопный сустав. Плоские суставы характеризуются тем, что в них нет определенных осей вращения и их суставная поверхность по форме приближается к плоским. Движения в этих суставах ограниченны. Примером являются соединения костей запястья или костей предплюсны.

Полуподвижные соединения — это соединения костей с хрящевыми прокладками, внутри которых имеется полость (позвоночный столб).