- •У пациентов наблюдаются:

- •Первая помощь человеку, пораженному электрическим током

- •2. Отравления средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, неизвестным ядом.

- •Симптомы отравления лекарствами.

- •Первая помощь при отравлении лекарствами.

- •3. Отравления угарным газом.

- •Признаки отравления угарным газом:

Занятие 2 «Опасности в быту»

1. Поражение электрическим током.

Электротравма

- повреждение, возникающее в результате

прохождения электрического тока через

ткани, от места входа до места его выхода.

Электротравма

- повреждение, возникающее в результате

прохождения электрического тока через

ткани, от места входа до места его выхода.

Факторы, определяющие тяжесть действия электрического тока:

* сила электрического тока,

* напряжение тока,

* род тока (переменный или постоянный),

* тип ткани, через которые проходит электрический ток (электрическая дуга),

* общая сопротивляемость тела пострадавшего (состояние здоровья),

* индивидуальные особенности организма в момент действия электрического тока,

* условия, при которых происходит травма (влажная одежда, руки, наличие воды, осадков),

* длительность воздействия тока.

Постоянный ток менее опасен, чем переменный. Действие переменного тока на организм зависит от его частоты: так, низкочастотные токи (50–60 Гц) более опасны, чем высокочастотные. Наиболее опасен для человека электрический ток в диапазоне частот в 20-100 Гц. Однако наибольшее значение имеют сила и напряжение электрического тока. Порог восприятия уровня силы постоянного тока, входящего в тело, составляет 5–10 мА, порог восприятия используемого в быту переменного тока (60 Гц) - 1–10 мА. При токе 10–15 мА человек не может оторвать руки от электропроводов. Ток силой 0,05–0,1 А (50-100 мА) признается смертельным, хотя в отдельных случаях смерть может наступать и при меньшей силе.

Различают поражения электрическим током низкого и высокого напряжения, а также поражение атмосферным электричеством (молнией). Низким считается напряжение до 1000 вольт, высоким - более 1000. Следует отметить, что поражение током высокого напряжения может происходить и без непосредственного контакта с источником электроэнергии в результате действия шагового напряжения или вольтовой дуги. Под термином «шаговое напряжение» понимают разность напряжения между двумя точками земли, находящимися на расстоянии шага (обычно 0,8 м). Оно возникает в результате электризации земли случайно упавшим или проложенным в земле проводником с высоким напряжением тока или же может наблюдаться во время вхождения в землю разряда атмосферного электричества (молнии). Под термином «вольтова дуга» подразумевают перемещение электрического заряда по воздуху на расстояние от нескольких сантиметров до метра от источника тока с высоким напряжением в несколько киловольт. Возникающие при этом локальные ожоги ограничены, но распространяются на большую глубину. Образованию дугового контакта способствует повышенная влажность воздуха.

Низковольтные ожоги - преимущественно бытовые. Электрический ток низкого напряжения обычно проходит с учетом пути наименьшего сопротивления, то есть по тканям, обладающим низким сопротивлением, которые располагаются в порядке, описанном ниже.

Высоковольтные ожоги чаще возникают на производстве (при установке аппаратов, контактах с высоковольтными линиями и т.п.), являются, как правило, более тяжелыми, нередко сочетаются с механической травмой и ожогами пламенем от горящей одежды и располагающихся рядом предметов. Ток высокого напряжения распространяется по кратчайшему пути, вызывая значительно более тяжелые повреждения. Часто развивается ожоговая болезнь. Характерны сочетанные и комбинированные поражения магистральных сосудов с некрозом мышечных массивов, повреждения внутренних органов. Общее действие тока на организм наблюдается у большинства пациентов. Летальные исходы, как правило, возникают именно в результате высоковольтных поражений.

Наряду с силой и напряжением тока большое значение имеет путь его прохождения от точки входа до точки выхода. Путь тока через тело называют петлей тока. Наиболее опасным вариантом считается так называемая полная петля (две руки - две ноги): в этом случае ток неизбежно проходит через сердце, что может вызвать нарушение его работы вплоть до остановки. Прохождение электрического тока по различным путям в некоторой степени условно. Даже при одной и той же петле ток в организме может продвигаться по ряду параллельных проводников с различным сопротивлением и ответвлениями. Сопротивление тканей существенно варьирует и связано с удельным весом жидкости, присутствующей в них. Так, наименьшим сопротивлением обладают нервная система, кровь, слизистые оболочки и мышцы. Среднее сопротивление имеет сухая кожа. Высокое сопротивление свойственно хрящевой и жировой ткани, костям. Следует отметить, что сопротивление может меняться в зависимости от объективных обстоятельств: например, сухая и утолщенная кожа людей, занимающихся ручным трудом, оказывает значительно большее сопротивление по сравнению с влажной и тонкой кожей.

Важное значение имеет продолжительность контакта пострадавшего с источником электроэнергии. Так, при воздействии тока высокого напряжения потерпевший может быть сразу же отброшен за счет резкого сокращения мышц. Вместе с тем при более низком напряжении спазм мышц может спровоцировать длительный захват проводника руками. Чем продолжительнее действие тока, тем тяжелее поражение и больше вероятность летального исхода.

Наряду с характеристиками самого электричества следует учитывать и некоторые другие факторы. Так, во влажных и сырых помещениях (бани, ванные, землянки и т.п.) проводимость электричества существенно увеличивается. Исход электротравм, в то же время, во многом зависит от состояния организма в момент поражения и возраста пострадавшего.

Поражение электрическим током организма может быть в виде электрического удара или электрической травмы. Наибольшую опасность представляют электрические удары. При этом поражаются внутренние органы организма: происходит судорожное сокращение мышц, нарушается сердечный ритм, происходит остановка дыхания, сердца. При электрической травме наблюдаются местные поражения тела: электрические ожоги (тепловое действие тока напряжением выше 1000В), электрометаллизация кожи (проникновение в глубь кожи мельчайших частиц металла), электрические знаки (поражение кожного покрова в виде округлых пятен серого или бело-желтого цвета при плотном контакте с токоведущими частями), электроофтальмия (ослабление зрения и слепота в результате воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги на роговицу и конъюнктиву глаза).

Проходя через тело человека, эл. ток оказывает на него термическое (перегрев и функциональное расстройство органов на пути прохождения тока), механическое (разрыв тканей, расслоение, ударное действие испарения жидкости из тканей организма), электролитическое (электролиз жидкости в тканях организма, изменение состава крови) и биологическое воздействие (раздражение и перевозбуждение нервной системы).

Общие явления при поражении электрическим током обусловлены нарушениями деятельности ЦНС, органов дыхания и кровообращения.

Симптомы (признаки) поражения электрическим током:

* Визуальными признаками поражения электрическим током являются «знаки тока», расположенные в местах входа и выхода электрического заряда.

У пациентов наблюдаются:

1. Нарушение сознания

Двигательное возбуждении, судороги

Ретроградная амнезия (отсутствуют воспоминания предшествующие электротравме)

Головная боль

Слабость

Светобоязнь

Чувство страха

Нарушение работы сердца, дыхания, ЦНС.

Выделяют 4 стадии поражения электрическим током:

1) легкая электротравма - судорожное сокращение мышц без потери сознания;

2) электротравма средней тяжести - судорожное сокращение мышц и потеря сознания, ЭКГ в норме;

3) тяжелая электротравма - потеря сознания и нарушение сердечной и дыхательной деятельности;

4) крайне тяжелая электротравма - клиническая смерть.

Основными причинами смертельных исходов при электротравме принято считать остановки сердца - чаще вследствие фибрилляции, остановки дыхания из-за паралича дыхательного центра, шока, а также вследствие комбинации указанных причин.

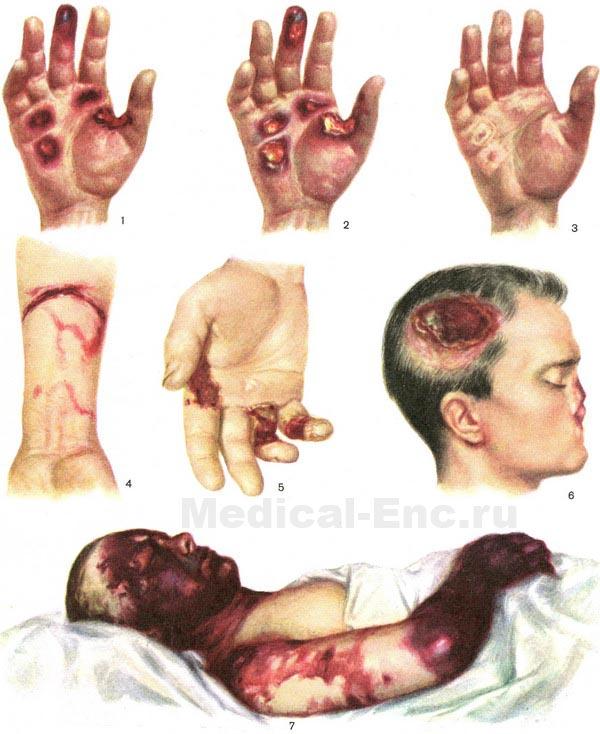

Электротравма. Рис. 1-3. Контактная электротравма при нарушении изоляции электрического утюга (220 в). Знаки тока.

Рис. 1. До лечения.

Рис. 2. В период лечения.

Рис. 3. После заживления.

Рис. 4. Контактная электротравма (220 в). Знаки тока на предплечье.

Рис. 5. Знаки тока при электротравме от вилки провода (220 в).

Рис. 6. Контактная электротравма лица и волосистой части головы с поражением кости.

Рис. 7. Ожог электрической дугой лица, шеи и верхней конечности при ремонте электроустановки под напряжением (380 в).

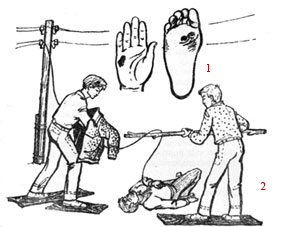

Первая помощь человеку, пораженному электрическим током

* Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока. Сделать это можно с помощью выключателя, рубильника, штепсельного разъема, путем вывертывания пробок, отключения пакетных или автоматических выключателей в щитке. Если это невозможно – перережьте или перерубите каждый провод в отдельности ножницами или другими режущими инструментами (топором) с рукоятками из изолирующего материала.

Если это невозможно, то пострадавшего следует отделить от токоведущих частей:

– путем отбрасывания провода сухой палкой или доской;

– оттаскивания пострадавшего за одежду одной рукой, обернутой сухой материей или надев диэлектрические перчатками.

Подходить к пораженному следует мелкими шагами (для предупреждения «шаговой электротравмы»).

* Вызвать бригаду скорой помощи.

* Уложить пострадавшего на спину, провести

первичный осмотр (наличие признаков

жизни: сознания, дыхания, пульса). При

отсутствии пульса провести прекардиальный

удар (удар по грудине) если пульс

не появляется, немедленно приступить

к СЛР (непрямому массажу сердца и

искусственной вентиляции легких в

соотношении 30:2).

Уложить пострадавшего на спину, провести

первичный осмотр (наличие признаков

жизни: сознания, дыхания, пульса). При

отсутствии пульса провести прекардиальный

удар (удар по грудине) если пульс

не появляется, немедленно приступить

к СЛР (непрямому массажу сердца и

искусственной вентиляции легких в

соотношении 30:2).

* При сохраненном пульсе при отсутствии дыхания проводится искусственная вентиляция легких (12-16 вдуваний в минуту).

* При отсутствии сознания и наличии дыхания и пульса уложить пострадавшего на бок во избежание западения языка.

* При сохраненном сознании создать покой, на раны наложить стерильные салфетки, укрыть пострадавшего, при необходимости дать обезболивающие средства, питье.

Нельзя закапывать пострадавшего в землю, это может стоить ему жизни. Во-первых, теряется время, необходимое для оказания первой помощи; во-вторых, когда появляется естественное дыхание, пострадавший не может расправить грудную клетку и погибает. Никакой практической пользы этот метод не несет, он основан на предрассудках и незнании.