- •Автор – преподаватель Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала сгупс а.А. Кабанова

- •Введение

- •Техника безопасности

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Практическое занятие №2 Расширение пределов измерения

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок проведения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок проведения работы

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Практическое занятие № 11 Исследование работы генератора звуковых частот

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Практическое занятие № 12 Исследование генератора стандартных сигналов

- •Краткие теоретические сведения

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчёта

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Список используемых источников информации

- •Котур в.И., Скомская м.А., Храмова н.Н. Электрические измерения и электроизмерительная техника : Учебник для техникумов. – м. : Энергоатомиздат, 1986 содержание

- •210407 «Эксплуатация средств связи»

- •Автор – преподаватель Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала сгупс а.А. Кабанова

- •Введение

- •Техника безопасности

- •Методические указания к проведению работ практическое занятие №1 Поверка амперметров и вольтметров. Расчет погрешности. Расширение пределов измерения

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Практическое занятие № 3 Измерение параметров цепей различными методами

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы

- •Список используемых источников информации

- •Котур в.И., Скомская м.А., Храмова н.Н. Электрические измерения и электроизмерительная техника : Учебник для техникумов. – м. : Энергоатомиздат, 1986 содержание

Порядок выполнения работы

Изучить устройство, принцип действия и назначение функциональных узлов генератора звуковых частот

Изучить расположение органов управления и их назначение на лицевой панели генератора

Включить прибор и произвести его калибровку и настройку

Получить на генераторе сигналы с заданными параметрами и отследить их изображение на осциллографе

Содержание отчета

Принципиальная схема генератора с назначением основных узлов

Рисунок лицевой панели генератора с назначением органов управления

Пункты порядка включения и настройки генератора

Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Для чего служит звуковой генератор, и что он вырабатывает?

Что такое аттенюатор, и каково его устройство и назначение?

Для чего в звуковом генераторе ставится внутренняя нагрузка? В каких случаях она включается, а в каких нет?

Приведите блок-схему звукового генератора и объясните назначение каждого блока.

Какова область применения генераторов звуковых частот?

Практическое занятие № 12 Исследование генератора стандартных сигналов

Цель: изучить назначение, устройство и принцип действия генератора специальных сигналов. Получить практические навыки по настройке и использованию генераторов

Оборудование: генератор стандартных сигналов, осциллограф

Краткие теоретические сведения

При тестировании различных систем их разработчики должны исследовать поведение системы при подаче на ее вход как стандартных сигналов, так и сигналов, имеющих различные отклонения от нормы. В реальных условиях работы на систему могут действовать помехи, искажающие форму сигнала, и разработчику необходимо знать, как поведет себя устройство при тех или иных искажениях. Для этого ему необходимо либо моделировать помеху при прохождении стандартного сигнала, либо подать на вход искаженный сигнал, полученный при помощи генератора сигналов специальной формы (ГСС). Первый путь гораздо длительнее и дороже, поэтому чаще всего используется второй путь.

Генераторы сигналов специальной формы используются также в случаях, когда для отладки и испытания устройств нужно подавать на их вход сигналы нестандартной формы, получение которых без использования таких генераторов крайне затруднено.

В основе построения ГСПФ лежит синтез аналогового сигнала по его образу, записанному в ОЗУ генератора. Типовая структура ГСПФ представлена на рис. 12.1.

Рисунок 12.1 Типовая структура генератора сигналов специальной формы

Генератор фазового угла (ГФУ) генерирует периодическую линейно нарастающую последовательность адресов ячеек ОЗУ (фазу сигнала). Крутизна нарастания последовательности зависит от частоты, задаваемой блоком управления (БУ).

В соответствии с изменением адресов на входе ОЗУ, меняются и данные на его выходе. Последовательность выдаваемых данных образует цифровой образ генерируемого сигнала. Он преобразуется в аналоговую форму при помощи цифро-аналогового преобразователя, затем сигнал ослабляется в соответствии с заданной амплитудой, и в него вводится нужное постоянное смещение. После усиления получается выходной сигнал нужной формы, частоты, амплитуды, с требуемым постоянным смещением.

Частота генерируемого сигнала 0,0001…22000 Гц

Амплитуда выходного сигнала 0…10 В

Постоянное смещение выходного сигнала -5…+5 В

Выходной ток до 100 мА

Количество отсчетов на период 8192

Температурная относительная нестабильность частоты менее 10-5 1/ °С

Долговременная относительная нестабильность частоты менее 10-5 1/1000 ч

Точность установки частоты 7*10-6 Гц

Напряжение питания 10…12 В

Потребляемая без нагрузки мощность 0,9 Вт

Габаритные размеры платы генератора 125x100x15 мм

Программно-аппаратный комплекс генерации сигналов произвольной формы состоит из собственно генератора, подключаемого к ЭВМ через последовательный порт RS-232C, и программы управления генератором, работающей под Windows 95/98, Windows NT 4.0.

Аппаратная часть выполнена в соответствии со структурой, приведенной на рис. 1. Единственное отличие состоит в том, что блок управления разработанного генератора подключен через блок сопряжения к ЭВМ. Из ЭВМ при помощи программы управления задаются форма и другие параметры сигнала.

Блок управления генератором построен на базе микроконтроллера AT89C52. Он принимает от ЭВМ команды изменения параметров сигнала и выдает соответствующие команды другим блокам генератора. Кроме того, генератор имеет SPI-подобный интерфейс для подключения управляющего устройства, отличного от ЭВМ. Наличие такого интерфейса позволит использовать генератор в составе мобильного компактного комплекса для снятия частотных характеристик, разработка которого ведется в настоящий момент. Блок управления принимает и устанавливает частоту, смещение и амплитуду сигнала. Данные о форме выходного напряжения также проходят через блок управления. Стандартные формы (пила, меандр, белый шум и синусоида) рассчитываются непосредственно микроконтроллером.

Усилитель сигнала построен на малошумящем операционном усилителе MAX427 и позволяет получить выходной ток до 100 мА.

ЦАП постоянного смещения AD7943 – умножающий 12-разрядный ЦАП с последовательным вводом данных, позволяющий получить смещение сигнала в диапазоне от –5 В до +5 В с дискретностью 2,44 мВ.

ЦАП амплитуды AD7943 – умножающий 12-разрядный ЦАП с последовательным вводом данных. Позволяет задавать амплитуду выходного сигнала в диапазоне от 0 до 10 В с дискретностью 2,44 мВ.

ЦАП MX565A – быстродействующий 12-разрядный ЦАП с параллельным вводом данных. Время установления с точностью до половины младшего разряда не более 250 нс.

ОЗУ UM6264 содержит цифровой образ формы. Форма хранится в виде 8192 12-разрядных отсчетов. Это позволяет получить выходной сигнал достаточно высокого качества.

Порядок выполнения работы

Изучить устройство, принцип действия и назначение функциональных узлов генератора сигналов специальной формы

Изучить расположение органов управления и их назначение на лицевой панели генератора

Включить прибор и произвести его калибровку и настройку

Получить на генераторе сигналы с заданными параметрами и отследить их изображение на осциллографе

Содержание отчета

Принципиальная схема генератора с назначением основных узлов

Рисунок лицевой панели генератора с назначением органов управления

Пункты порядка включения и настройки генератора

Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Приведите классификацию измерительных генераторов

Почему генераторы RC-типа получили большее распространение, чем LC?

Приведите общую структурную схему генератора.

Для чего применяется ГСС?

Какие примерные диапазоны частоты и напряжения у широко распространенных ГСС?

Приведите блок-схему ГСС.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Исследование генератора импульсных сигналов

Цель: изучить назначение, устройство и принцип действия генератора импульсных сигналов. Получить практические навыки по настройке и использованию генераторов

Оборудование: генератор импульсных сигналов, осциллограф

Краткие теоретические сведения

Генераторы импульсов являются источниками одиночных или периодических видеоимпульсных сигналов, параметры которых известны с заданной точностью. Основная форма сигнала – прямоугольная.

В зависимости от выходной последовательности основных импульсов генераторы импульсных сигналов делятся на генераторы:

– одинарных импульсов;

– парных импульсов;

– кодовых пакетов;

– кодовых комбинаций;

– псевдослучайных последовательностей импульсов с программным и ручным управлением параметрами.

По числу каналов генераторы подразделяются на одноканальные и многоканальные.

Основными параметрами прямоугольных импульсов являются

а) параметры импульсов и их последовательностей:

– длительность импульса;

– амплитуда импульса;

– частота (или период) повторения импульсов (у генераторов одинарных импульсов) или пар импульсов (у генераторов парных импульсов);

– временной сдвиг основного импульса относительно синхроимпульса;

– временной сдвиг второго импульса пары относительно синхроимпульса (режим формирования парных импульсов);

б) параметры искажений основных импульсов:

– длительность фронта и среза импульса;

– выброс на вершине и в паузе;

– неравномерность вершины импульса.

В зависимости от того, для какого основного параметра нормируется погрешность, генераторы импульсов делятся на группы назначения. Устанавливаются следующие группы назначения:

· U – с нормированной погрешностью амплитуды;

· t – с нормированной погрешностью длительности импульса;

· F – с нормированной погрешностью частоты иди периода повторения импульсов или пар импульсов;

· D – с нормированной погрешностью временного сдвига импульсов;

· O – с нормированной погрешностью всех параметров, перечисленных выше.

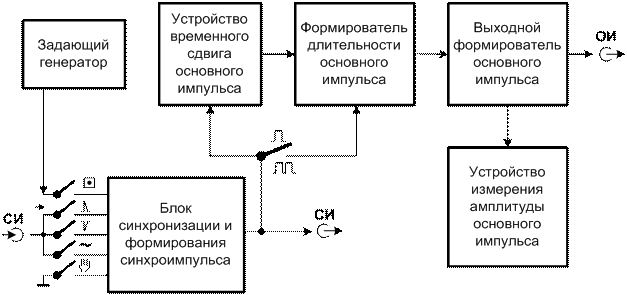

Структурная схема одноканального генератора импульсов приведена на рис. 13.1. Выходная последовательность импульсов с заданными параметрами формируется на выходе ОИ. Ее будем называть последовательностью основных импульсов. Кроме этой последовательности, на выходе СИ формируется другая последовательность импульсов – синхроимпульсов.

Возможны три режима запуска генератора импульсов: внутренний, внешний, разовый. Использование первых двух режимов обеспечивают формирование на выходе генератора периодических импульсных последовательностей, третьего – формирование только одного (пары) импульса.

Рисунок 13.1 Структурная схема одноканального генератора импульсов

При внутреннем запуске верхний ключ на входе блока синхронизации, обозначенный квадратом с точкой, замкнут, остальные разомкнуты. К блоку синхронизации будет подключен задающий (внутренний) генератор.

Режим внешней синхронизации устанавливается при нажатии соответствующего ключа с обозначением импульса положительной полярности, отрицательной полярности или синусоиды. В этом случае задающий генератор отключается, а на вход СИ блока синхронизации должен быть подан сигнал от внешнего генератора, например, аналогичного генератора импульсов.

Форма сигнала, поступающего от внутреннего или внешнего генератора, может быть синусоидальной (рис. 13.2, а) или импульсной (рис. 13.2, б). Частота колебаний этого сигнала определяет частоту (период Т) повторения основных импульсов и импульсов синхронизации.

Блок синхронизации преобразует сигналы, поступающие на его вход, в последовательность коротких импульсов (рис. 13.2, в, е), частота следования которых равна частоте входного сигнала.

При этом из напряжения от внешнего генератора короткие импульсы формируются:

– по фронту импульса положительной полярности,

– по фронту импульса отрицательной полярности,

– по перепаду напряжения синусоидальной формы.

Формирование только одного периода выходного сигнала осуществляется путем кратковременного нажатия кнопки ручного запуска на входе блока синхронизации, обозначенной в виде руки.

Импульсы с выхода блока синхронизации используются для формирования основных импульсов, а также поступают на выход синхроимпульсов СИ для синхронизации внешних устройств, например, генераторов, осциллографов.

Рисунок 13.2 Временные диаграммы работы генератора импульсов

Рассмотрим

режим формирования последовательности

одиночных импульсов. Этот режим

устанавливается переводом ключа на

выходе блока синхронизации в верхнее

положение, обозначенное одиночным

импульсом. Импульс с выхода блока

синхронизации (рис. 13.2, в) поступает

на устройство временного сдвига, которое

задерживает появление этого импульса

на своем выходе (рис. 13.2, г, ж) на

время

![]() .

Момент появления импульса на выходе

устройства временного сдвига (или, что

то же самое, на входе формирователя

длительности импульса) определяет

момент появления основного импульса

на выходе генератора (рис. 13.2, д).

.

Момент появления импульса на выходе

устройства временного сдвига (или, что

то же самое, на входе формирователя

длительности импульса) определяет

момент появления основного импульса

на выходе генератора (рис. 13.2, д).

В режиме формирования парных импульсов (ключ на выходе блока синхронизации установлен в нижнем положении с обозначением пары импульсов) импульс с выхода блока синхронизации поступает на устройство временного сдвига и на формирователь длительности основного импульса. Таким образом, на формирователь длительности импульса поступит два запускающих импульса. По первому импульсу (рис. 13.2, е) будет сформирован первый основной импульс пары (рис. 13.2, и), по второму (рис. 13.2, ж), задержанному относительно первого – второй основной импульс пары.

Таким образом, устройство временного сдвига в режиме формирования последовательности одиночных импульсов обеспечивает появление основного импульса на выходе ОИ относительно синхроимпульса на выходе СИ, в режиме формирования последовательности парных импульсов – задержку второго основного импульса пары относительно синхроимпульса.

Надо

помнить, что значение временного сдвига

не должно превышать при формировании

последовательности одиночных импульсов

периода основных импульсов. При

формировании последовательности парных

импульсов величина

должна

принимать значения в пределах

![]() .

.

Устройство формирования длительности основного импульса обеспечивает формирование основных импульсов необходимой регулируемой длительности. Иногда регулируются также длительность фронта и среза.

Выходной формирователь обеспечивает требуемую (регулируемую) амплитуду основных импульсов на выходе, изменение их полярности и согласование устройства формирования длительности основного импульса и нагрузки.

Контроль установленного значения амплитуды основных импульсов на выходе осуществляется с помощью устройства измерения амплитуды, которое обычно представляет собой амплитудный вольтметр.

С помощью аттенюатора в схеме выходного формирователя осуществляется уменьшение установленной амплитуды импульсов в необходимое число раз. Обычно аттенюатор позволяет ослабить сигнал до 40–50 дБ, а в некоторых генераторах – до 100 дБ.

Одним из важных параметров генераторов импульсов является выходное сопротивление, которое может составлять 50, 75, 500 и 1000 Ом, что должно учитываться при подборе их нагрузки во избежание искажения формы импульсов.

Двухканальный генератор имеет общие для каждого канала задающий генератор и блок синхронизации и раздельные устройства формирования временного сдвига, формирователи длительности импульса и его амплитуды.

Кроме того, двухканальный генератор импульсов можно создать с использованием двух рассмотренных выше одноканальных генераторов. Для этого первый генератор работает в режиме внутреннего запуска. Синхроимпульс первого генератора подается на вход СИ второго генератора, включенного в режим внешнего запуска. Таким образом, оба генератора будут работать от одного задающего генератора, т. е. синхронно. Схемы регулируемых задержек, имеющихся в обоих каналах, позволяют регулировать временной сдвиг между выходными импульсами первого и второго каналов.

Диапазон основных технических характеристик импульсных генераторов: длительность импульсов – от долей наносекунд до единиц секунд, частота повторения – от сотых долей герца до сотен мегагерц, амплитуда импульса – от долей вольта до десятков вольт, погрешность установки параметров импульсных сигналов в большинстве моделей 10 %, у некоторых прецизионных генераторов 10–2–10–4 % по временным параметрам.

Конструкция генератора Г5-56

Конструктивно генератор выполнен в корпусе "Надел-75". На передней панели генератора расположены следующие органы управления (рис. 2.4):

· тумблер СЕТЬ – для включения напряжения питания;

· группа органов управления, объединенных названием ЗАПУСК, куда входят:

а)

гнездо «

![]() »

– для подачи сигналов внешнего запуска;

»

– для подачи сигналов внешнего запуска;

б)

гнездо «

![]() »

– с которого снимается синхроимпульс;

»

– с которого снимается синхроимпульс;

в) переключатель на 6 положений, обеспечивающий следующие режимы по запуску:

«~» – режим внешнего запуска генератора синусоидальным напряжением;

«

![]() »

– режим внешнего запуска генератора

импульсами положительной полярности;

»

– режим внешнего запуска генератора

импульсами положительной полярности;

«

![]() »

– режим внешнего запуска генератора

импульсами отрицательной полярности;

»

– режим внешнего запуска генератора

импульсами отрицательной полярности;

«

![]() »

– режим внутреннего запуска

генератора;

»

– режим внутреннего запуска

генератора;

Рисунок 13.3 Лицевая панель двухканального генератора Г5-56

«

![]() »

– режим разового пуска;

»

– режим разового пуска;

кнопка « » – разовый механический пуск. При нажатии кнопки на выходе генератора формируется один или пара импульсов с заданной длительностью и амплитудой;

·

группа органов управления, объединенных

под названием ПЕРИОД

![]() .

В группу входят:

.

В группу входят:

а) переключатель на 10 положений от 1 до 10 через 1;

б) переключатель на 10 положений от 0 до 0,9 через 0,1;

в)

ручка «

![]() »

для плавной регулировки периода;

»

для плавной регулировки периода;

г) переключатель с гравировкой «10–1», «1», «102», «103», «104», «105»;

· группа органов управления, объединенных названием ВРЕМЕННОЙ СДВИГ (I и II каналов) и длительность (I и II каналов), куда входят:

а) аналогичные периоду переключатели для дискретной установки параметров;

б) ручки с гравировкой « » – для плавной регулировки параметров;

в)

тумблеры «

![]() »

– «

»

– «

![]() »,

позволяющие выбирать режим формирования

парных или одиночных импульсов.

»,

позволяющие выбирать режим формирования

парных или одиночных импульсов.

Отсчет величины установленного периода, временного сдвига или длительности производится следующим образом: к показаниям переключателя от 1 до 10 следует прибавить показания переключателя от 0 до 0,9 и полученное значение умножить на показание переключателя 10–1–105.

Полученное значение будет иметь размерность « ». Ручка « » при этом должна быть повернута против часовой стрелки до характерного щелчка;

·

группа

органов управления, объединенных

названием амплитуда

![]() (I

и II

каналов), куда входят:

(I

и II

каналов), куда входят:

а) переключатели полярности и вида основных импульсов на 4 положения:

«

![]() »

– положительный опрокинутый импульс;

»

– положительный опрокинутый импульс;

«

![]() »

– отрицательный нормальный импульс;

»

– отрицательный нормальный импульс;

«

![]() »

– положительный нормальный импульс;

»

– положительный нормальный импульс;

«

![]() »

– отрицательный опрокинутый импульс.

»

– отрицательный опрокинутый импульс.

Черта под импульсом или над импульсом – это ось времени;

б) переключатели установки амплитуды импульса с градуировкой от 1 до 10 В через 1В и от 0 до 0,9 В через 0,1В;

в) ручка « » для плавного изменения амплитуды в пределах 0,1 В в сторону увеличения.

Отсчет установленной величины амплитуды импульса производится путем суммирования показаний переключателей от 1 до 10 В и от 0 до 0,9 В. Ручка « » при этом должна быть повернута против часовой стрелки до характерного щелчка.

Порядок выполнения работы

Изучить устройство, принцип действия и назначение функциональных узлов генератора импульсных сигналов

Изучить расположение органов управления и их назначение на лицевой панели генератора

Включить прибор и произвести его калибровку и настройку

Получить на генераторе сигналы с заданными параметрами и отследить их изображение на осциллографе

Содержание отчета

Принципиальная схема генератора с назначением основных узлов

Рисунок лицевой панели генератора с назначением органов управления

Пункты порядка включения и настройки генератора

Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Для каких целей применяется генератор импульсов?

Какой формы и сколько сигналов вырабатывает генератор импульсов?

Представьте блок-схему генератора импульсов с назначением блоков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14

Измерение параметров цепей методом амперметра-вольтметра

Цель работы: Изучить метод вольтметра-амперметра для измерения сопротивлений на постоянном токе. Приобрести навыки в проведении измерений сопротивлений резисторов указанным методом, Экспериментально проверить точность метода путём сопоставления результатов измерений с номинальными значениями сопротивлений резисторов. Приобрести навыки количественной оценки точности результатов измерений и расчётов.

Оборудование: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, амперметр, вольтметр