- •Энергетические показатели трансформатора.

- •4. Моменты асинхронного двигателя.

- •5. Поясните устройство и принцип действия генератора и дв-ля постоянного тока. Назначение и устройство коллектора в машинах постоянного тока (покажите принцип выпрямления эдс).

- •6. Способы регулирования активной и реактивной мощности синхронной машины

- •7. Понятие об электроприводе, как электромеханической системе.

- •9. Система генератор – двигатель (гд).

- •10. Система тиристорный преобразователь – двигатель (тп – д).

- •11. Частотное управление асинхронными двигателями.

- •Законы частотного регулирования

- •Статические механические характеристики ад при частотном управлении.

- •12. Энергетические ресурсы.

- •Доказанные запасы первичных энергоресурсов (пэр) в мире

- •13. Теплоэлектропроизводящие установки.

- •14. Паровые котельные установки.

- •15. Водогрейные котельные установки.

- •16. Тепловые сети и теплообменники.

- •17. Теплопотребление.

- •18. Холодильные машины, тепловые насосы.

- •19. Общая структура водоснабжения промышленного предприятия.

- •20. Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.

- •22. Автоматизированные системы контроля и учёта энергопотребления (аскуэ)

- •24. Общий подход к проектированию суим. Осн.Этапы исследования и проектирования суим. Стадии проектирования, регламентированные госТом.

- •25. Регуляторы суим.

- •1. Пропорциональный регулятор (п-регулятор).

- •2. Интегральный регулятор (и-регулятор).

- •3. Дифференциальный регулятор (д-регулятор).

- •4. Пропорционально-интегральный регулятор (пи-регулятор).

- •6. Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (пид-регулятор).

- •26. Виды сп в зависимости от параметров питающей сети и типа приводного электродвигателя.

- •27. Однофазные и трехфазные схемы включения вентилей. Достоинства и недостатки.

- •28. Угол управления выпрямителем, угол управления инвертором, угол коммутации.

24. Общий подход к проектированию суим. Осн.Этапы исследования и проектирования суим. Стадии проектирования, регламентированные госТом.

Проектированию СУИМ всегда предшествует научно-исследовательская работа (НИР) и ОКР (опытно-конструкторская работа).

Предпроектная НИР и ОКР состоит из синтеза и анализа.

В этап синтеза входит:

Математическое описание ОУ (определение структуры и пар-ров ОУ, наиболее существенно влияющих на его статические и динамические хар-ки).

Формулирование критерия качества упр-ия (быстродействие рег-ия, точность, время рег-ия, время нарастания рег-ия, перерег-ие и т. п.)

Структурный анализ.

Параметрический синтез. Параметрическая декомпозиция ОУ. Выделение БПВ, МПВ, ЭПВ. Расчет пар-ров рег-ров и корректирующих звеньев.

Анализ синтезированной СУИМ:

- математическое моделирование (цифровое, аналоговое, цифро-аналоговое);

- полунатурное моделирование (симбиоз математической модели и физ. установки);

- натурное моделирование (с применением моделей-макетов на основе применения критериев подобия модели и объекта, критериальных уравнений);

- экспериментальные исследования опытных образцов СУ ЭП.

В основе проектирования СУИМ лежит системный подход (от общего к частному).

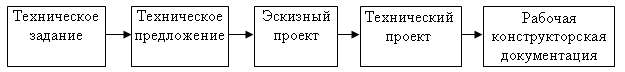

Стадии проектирования, регламентированные ГОСТом

При разработке СУИМ проектировщик должен руководствоваться: ГОСТ; ОСТ; СП – стандартами предприятий; СНиП; ПУЭ и др.

Формулирование технического задания.

ТЗ разрабатывают на основе исходных требований заказчика.

На основе ТЗ составляется Договор на выполнение НИР и ОКР. Приложением к Договору являются соглашение о договорной цене и калькуляция затрат.

Стадия технического предложения.

В технич. предложении формулируются варианты решения задач оптимизации и указываются ориентировочные цены.

Стадия эскизной разработки.

Она содержит: предварительные разработки функц. структуры системы, синтез основных алгоритмов контроля и упр-ия и их экспериментальную проверку. Выбираются технические средства СУ ЭП и дается обоснование выбора, осуществляется сравнительный анализ разрабатываемой системы и ее известных аналогов.

Стадия технического проектирования.

ТП должен содержать окончательные технич. решения, дающие полное представление об устр-ве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации.

Стадия разработки рабочей конструкторской документации.

Разработка конструкторских документов, к-е предназначены для изготовления и испытания опытного образца изделия, изготовления и испытания установочной серии.

Внедрение и сопровождение

25. Регуляторы суим.

Регуляторы и корректирующие звенья составляют основу устройства управления исполнительными механизмами и призваны скорректировать статические и динамические свойства СУИМ в соответствие с требованиями к качеству управления.

Независимо от технологического назначения регуляторов (регуляторов скорости, положения рабочего органа, давления, уровня, температуры и т.д.) все они подразделяются на 2 больших класса:

– параметрические регуляторы класса «вход/выход» (П-, ПИ-, ПИД- и т.п. регуляторы, где буквами П, И, Д обозначены соответственно пропорциональная, интегральная и дифференциальная компоненты управления – параметры регуляторов);

– регуляторы состояния (апериодические, модальные и т.п.). В отличие от регуляторов 1-го класса они контролируют все состояние системы, либо ее некоторой части, т.е. имеют обратные связи по полному либо усеченному вектору состояния системы.

В зависимости от применяемой аппаратной базы регуляторы могут быть аналоговыми (на операционных усилителях), цифровыми (на микропроцессорах), релейными или релейно-импульсными (на контактных и бесконтактных реле, микропроцессорах).

Регулятор класса «вход/выход» на функциональных схемах СУИМ обозначается в виде переходной функции, которую имеет данный регулятор, например в виде, приведенном на рис. 4.21, а.

Обозначения на схеме:

Хвх – входной сигнал – сигнал ошибки регулирования той или иной координаты СУИМ;

Увых – выходной сигнал регулятора.

Рис. 4.21. Функциональные схемы регуляторов СУИМ

Регуляторы состояния (рис. 4.21, б), в отличие от регуляторов класса «вход/выход» имеют как минимум одно входное задающее воздействие и обратную связь по вектору состояния. Такие регуляторы состояния являются скалярными. В общем случае они являются векторными, имеют несколько задающих воздействий и могут иметь входные воздействия, компенсирующие внешние возмущения.

Обозначения на схеме:

Xз – вектор задающих воздействий, Xз = хз1 хз2 ... хзk T;

X – вектор (полный или усеченный) состояния; X = х1 х2 ... хn T;

Yвых – вектор выходных воздействий регулятора; Yвых = у1 у2 ... уmT;

F – вектор возмущающих воздействий; F = f1 f2 ... fd T.

При k = m = 1 векторный регулятор состояния преобразуется в скалярный регулятор.

Регуляторы состояния в СУИМ применяются крайне редко. Как правило, современные СУИМ оснащены ПИ, ПИД или ПДД регуляторами (аналоговыми, цифровыми или релейно-импульсными).

Рассмотрим наиболее часто применяемые в СУИМ параметрически оптимизируемые аналоговые регуляторы класса «вход/выход».

Их можно представить в виде усилительного звена - операционного усилителя (рис 4.22).

Рис. 4.22. Функциональная схема регулятора класса «вход/выход»

Обозначения на схеме:

A1 – операционный усилитель;

Zвх, Z0 – комплексные сопротивления во входной цепи и в цепи обратной связи операционного усилителя.

Математическую модель таких регуляторов чаще всего представляют либо в виде передаточной функции (структурной схемы), либо в виде дифференциальных уравнений (переходной функции). Входной сигнал представляет собой разность между задающим сигналом и сигналом обратной связи по регулируемой координате (сигнал ошибки регулирования). Обратная связь всегда отрицательна. У операционного усилителя задействован инверсный вход, а значит, выходной сигнал операционного усилителя всегда будет противоположен по знаку сигналу ошибки.

При математическом описании регуляторов применим следующую последовательность: принципиальная схема регулятора – передаточная функция – переходная характеристика – переходный процесс – изображение блок-схемы регулятора (функциональной схемы).