- •Предисловие

- •Историография и источники по истории казахстана XVIII- начала XX вв.

- •1. Историография казахстана (XVIII- начало XX веков)

- •2. Проблемы истории казахстана XVIII -начала XX вв. В западной историографии

- •3. Казахские источники по истории XVIII - начала XX вв.

- •1. Внутриполитическая обстановка. Приход к власти абулхаир-хана

- •2. Казахско-ойратские отношения

- •3. Взаимоотношения с россией

- •4. Казахско-башкирские отношения

- •1. Усиление борьбы казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII века

- •2. Начало отечественной войны (Годы Великого бедствия - «Актабан шубырынды, Алкакол сулама»)

- •3. Организация всенародного отпора джунгарской агрессии. Батыры

- •Начало присоединения казахстана к россии (30-40-е годы XVIII в.)

- •1. Создание крепостей в прииртышье как начало военно-колониальных акций царизма в казахстане

- •2. Принятие казахами младшего и среднего жузов российского подданства

- •3. Казахско-ойратские отношения в 40-х гг. XVIII в. И политика россии в регионе

- •1. Хозяйство казахов

- •2. Внешняя торговля

- •3. Социальная стратификация

- •3. Национально-освободительное движение под руководством сырыма датова

- •4. Образование букеевского ханства

- •2. Внутренняя и внешняя политика хана абылая

- •3. Политика вое1шо-администр ативных органов сибирского ведомства в центральных и восточных регионах казахстана в 50-70-е гг. Хуш века

- •4. «Пыльный поход». - финал двухсотлетней войны

- •5. Историческое значение победы казахского народа в борьбе с джунгарской агрессией

- •6. Политическая ситуация на территории среднего

- •1. Казахи в составе ташкентского владения (80-е гг. XVIII в. - начало XIX в.)

- •2. Военная экспансия кокандского и хивинского

- •3. Распространение влияния российской империи в жетысу в 20-е гг. XIX в.

- •Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

- •1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

- •2. Развитие военной колонизации. Казачьи войска в казахстане во второй четверти XIX в.

- •3. Введение новой системы административно-территориального устройства. Создание местных органов исполнительной власти империи

- •1. Оппозиция царским реформам в среднем жузе

- •4. Народно-освободительная борьба под предводительством хана кенесары (1837-1847 гг.)

- •1. Южный казахстан во внешнеполитической стратегии россии и англии на среднем востоке

- •2. Образование сырдарьинской военной линии россии

- •3. Военная экспансия царизма в южном казахстане.

- •4. Национально-освободительная борьба

- •1. Материальная культура казахов в XVIII-XIX вв.

- •2. Традиции бытовой и обрядовой культуры

- •3. Казахская литература XVIII - первой трети XIX веков

- •4. Музыкальное искусство

- •1. Военно-политические мотивы и подготовка проведения реформы 1867-1868 годов

- •2. Восстание казахов в уральской, тургайской областях в 1868-1869 гг. И на мангышлаке в 1870 г.

- •3. Аграрная политика самодержавия.

- •4. Административно-территориальное и судебное устройство в казахстане в конце XIX 8.

- •5. Усиление военного присутствия в регионе

- •6. Административно-политические реформы 60-90-х годов XIX в. В казахстане

- •I. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники формирования, состав

- •2. Казахский аул

- •3. Жатаки (отходничество)

- •4. Переселенческая деревня

- •5. Переселение уйгуров и дунган. Развитие земледелия в жетысу

- •6. Торговля. Ярмарки. Промыслы. Промышленность

- •Глава третья культура казахстана во второй половине XIX в.

- •1. Народное образование

- •2. Просветительское движение среди казахского народа ч. Валиханова, и. Алтынсарина, а. Кунанбаева

- •3. Казахская литература в XIX веке. Акыны и композиторы

- •4. Деятельность краеведческих и научно-исследовательских организаций. Печать

- •1. Население края в начале века

- •2. Развитие промышленности

- •4. Формирование рабочих кадров

- •5. Система землепользования и обострение аграрного вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ

- •Г л а в а пятая

- •1. Активизация политической жизни в казахстане в начале XX века

- •2. Казахстан накануне первой мировой войны

- •3. Казахстан в годы первой мировой войны

- •5. Австро-венгерские и германские военнопленные в казахстане

- •6. Февральская революция в казахстане

- •1. Народное образование

- •2. Деятельность научных учреждений и обществ

- •3. Периодическая печать казахстана

- •4. Казахская литература начала XX века

4. Казахская литература начала XX века

Революционное движение начала XX века в России сказалось на положении национальных окраин, в том числе и Казахстана. Немногочисленная национальная интеллигенция, воспользовавшись этой ситуацией, начала борьбу за независимость и свободу, за пробуждение народа от векового сна, за избавление от двойного гнета: колониального ига царизма и местного патриархально-родового насилия. Интеллигенция выводила народ на дорогу независимости, агитировала за овладевание знаниями, наукой, искусством. В этом процессе не последнюю роль играла казахская литература, вносившая свой вклад в отображение жизни казахского народа и защиты его интересов. Передовая часть казахских писателей и поэтов, продолжая просветительские, демократические традиции Абая, пыталась увязать их с идеей борьбы с колониализмом. Революционно-демократическая направленность литературно-творческой, общественно-политической деятельности Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова, стоявших во главе национального движения, очевидна. Они придавали особую значимость национально-освободительной идее не только в творческой, но и в своей общественно-политической деятельности. Тому подтверждением является их участие во всенародной революции 1905 года, требование независимости казахов на съезде конституционно-демократической партии, целенаправленное развитие этой идеи на страницах газеты «Казах» (1913-1918 гг.), а также попытка создания после падения царизма Алашской автономии.

Ахмет Байтурсынов (1873—1937 гг.) - поэт, обогативший казахскую литературу начала XX века идеей борьбы за свободу и независимость. Его поэтический сборник «Маса» (Оренбург, 1911 г.) посвящен тяжелому, бесправному положению народа, его освобождению от колониализма, отсталости в развитии, невежеству, с другой стороны, произведение являет собой призыв к знаниям, науке, культуре. Велико стремление поэта пробудить у соотечественников чувство высокой гражданственности. Если в строках:

Как гуси перелетные, мы

Искали в Сахаре прохлады пристанища.

Вокруг бушевал камышовый пожар,

Возможно ли скрыться от огненных жал?

(подстрочный перевод)

описывается беспросветное положение народа, изнывающего от колониального ига, то в следующих строках:

Мы словно в лодке без весел

В море широком без края.

Подует ветер, волны взметнутся.

И плывем мы, ориентир теряя.

(подстрочный перевод)

очевидно, что без независимости и свободы будущее нации призрачно, неопределенно.

Назвав свой сборник «Маса» (что в переводе означает - «Комар»), поэт вложил в название определенный смысл, стремясь разбудить «спящий» народ, назойливо и беспрестанно жужжа, как комар.

О, казахи, мой народ.

Тяжела жизнь,

Но не сломлен ты

Расхищен скот.

Проснись, открой глаза.

Неужель не выспался?

Да и время ли спать?

(подстрочный перевод)

Книга А. Байтурсынова «Сорок басен» («Кырык, мысал») (Петербург, 1909 г.) является сборником произведений, созданных по образцу крыловс-

ких басен. Взяв за основу сюжеты басен Крылова, Байтурсынов вольным переводом создал оригинальные казахские басни, наполнив их примерами из казахской жизни. В баснях высмеиваются пороки, распространенные среди казахов, осуждается социальная несправедливость.

Ахмет Байтурсынов - реформатор казахского языка. Им создан алфавит на основе арабской графики. Начатая в 1912 году, эта работа была официально принята в 1924 году как «Жана емле» («Новое правило»). Байтур-сыновым написан учебник «Оку к.уралы» («Чтение») (1912 г.) и «Tin кура-лы» («Учебник по языку»), состоящие из 3 частей: фонетика, морфология, синтаксис. Учебники Байтурсынова являлись новшеством не только для казахов, но и всего тюркоязычного мира. Позднее он выпустил книги методического характера «Баяншы» (1920 г.), «Тш жумсар» (1925 г.). Первая работа по литературоведению «Эдебиет таныткыш» (1926 г.) также принадлежит Байтурсынову.

Миржакып Дулатов (1885-1935 гг.) - соратник Ахмета, прошедший рядом с ним и в годы борьбы за свободу народа, и на литературном поприще. Его сборник «Оян, казак!» («Проснись, казах!» Казань, 1909 г.) — одно из первых произведений, где поднимается остро проблема судьбы народа. Влияя на умы и сердца своих читателей, он обращает их внимание на ответственность каждой отдельной личности перед народом. Раскрывая негативные стороны жизни современного ему казахского общества, М. Дулатов призывает соотечественников к новой жизни, призывает учиться хорошему у других народов, ратует за науку, образование, равноправие женщин:

Не сворачивай с пути

Свободы, равенства и братства

Если будешь этому верен,

Твой долг человеческий ясен.

(подстрочный перевод)

— в этих строках не только гуманистическая позиция Миржакыпа, здесь верность своей жизненной программе («свобода», «братство», «равенство»).

«Оян, казак!» со времени своего выхода в свет была воспринята как книга, направленная против колониализма, тираж ее был уничтожен, а автор подвергся гонениям и неоднократно заключался в тюрьму. Однако это не сломило поэта, он так же активно продолжал свою литературно-публицистическую деятельность. В этот период он издает роман «Несчастная Жамал» (Оренбург, 1910 г.), сборники произведений «Азамат» (Оренбург, 1913 г.), «Терме» (Оренбург, 1915 г.). С 1913 года он, постоянно проживая в Оренбурге, вместе с Ахметом Байтурсыновым издает газету «Казах».

«Несчастная Жамал» - первый по времени создания казахский роман. В нем описывается тяжелая судьба девушки Жамал, ставшей жертвой патриархально-родовых обычаев и предрассудков. Вместе с тем, в романе показан конфликт наступающего нового с отмирающим старым, столкновения взглядов молодого поколения с радетелями вековых устоев. Привлекателен роман и раскрытием процесса зарождения свободолюбивых идей у молодежи.

М. Дулатовым переведен ряд произведений из русской и европейской классики (Пушкин, Лермонтов, Шиллер, Тукай). Неоценим вклад Дулатова и в развитие казахской публицистики.

Поэтом, внесшим огромный вклад в л ело независимости, развитие народа по пути прогресса и культуры является Сул-танмахмут Торайгыров (1893-1920 гг.). Им написаны произведения острой критической направленности, повествующие о несправедливой жизни, бичующие невежество и темноту. По Торайгырову, народ сам творит свою судьбу, ему необходимо для этого очнуться от сна, идти вперед и развиваться как другие народы. Проявляя солидарность с братьями по борьбе с колониализмом, С. Торайгыров в поэме «Та-ныстыру» («Знакомство», 1918 г.) называет Дулатова, Байтурсынова, Букейханова. «солнцем», «зарей», «луной». Султанмахмут обогатил казахскую литературу с точки зрения ее художественно-эстетического развития. Наряду с этим, им немало сделано для формирования и развития новых для казахской литературы жанров. Его романы в стихах «Красавица Камар», «Кто виноват?», поэмы «Заблудшая жизнь», «Бедняк», лирические стихотворения, публицистические, критические статьи раскрывают собой многоплановость и разносторонность его художественных исканий.

Выйдя из рамок агитационно-призывных стихов, он создал прекрасные по глубине и художественности лирические стихи о природе и внутреннем мире человека. В крупных его произведениях фигурирует образ героя, воплощающего в себе новые общественные взгляды. Поэту удалось обнажить остросоциальные проблемы развития казахского общества, которое все еще оставалось в путах феодально-патриархальных устоев, прозябало в темноте и невежестве («Кто виноват?»). Его поэмы, построенные на философском осмыслении времени, эпохи, явились яркими и новыми образцами жанра лири-ко-публицистической поэмы. Высокие образцы реалистического искусства, заложенные в казахской литературе Абаем, мы находим в творчестве Султанмахмута.

Особую значимость в развитии критического направления казахской литературы, возвышении идей просветительства посредством художественных средств сыграло творчество Сабита Донентаева (1894-1933 гг.), Мухамсд-жана Сералина (1872-1939 гг.), Спандияра Кубеева (1878-1956 гг.), Бекета Утетилеуова (1883-1949 гг.), Арипа Танирбергенова(1856-1924 гг.), Гума-ра Карашева (1876-1921 гг.), Турмагамбета Изтлеуова (1882-1939 гг.), Бернияза Кулеева (1899-1923 гг.), Нармамбета Орманбетова (1870-1918 гг.) и других.

Развивая и обогащая поэтическое мастерство, они внесли огромный вклад в художественное осмысление эпохи. Если С. Донентаев развил жанр стихотворений с небольшим сюжетом и басен, то С. Кубеев стремился отобразить правду жизни в лирических произведениях. Творчество С. Кубеева и Б. Утетилеуова было тесно переплетено с педагогической деятельностью: оба они учительствовали в аульных мекте-бах. Широко используя литературу в воспитании детей, писатели создали ряд произведений нового идейного содержания. Так родились роман «Калым», повести и стихотворения, предназначенные детям, С. Кубеева. С. Кубеев и Б. Утети-леуов перевели немало произведений русской классики.

М. Сералин внес вклад не только в развитие казахской литературы, но и в развитие современной ему журналистики. Издававшийся им и его собратьями по перу журнал «Айкап»( 1911—1915 гг.) четко и определенно поддерживал просветительскую и демократическую направленность казахской литературы. Сералиным написаны поэмы, переведен «Шахнаме» («Рустам—Зураб») Фирдоуси.

В своих публицистических произведениях на страницах «Айкап» М. Сералин, подвергая критике патриархальные устои, особое внимание уделял просвещению народа, его устремлению вперед, проблеме перехода казахов к оседлому образу жизни. Определенные художественные решения мы видим в произведениях Г. Карашева и Н. Орманбетова, где широко раскрыты суть колониализма, двойственность политики управления народом, отсталость жизни казахского общества. Автор нескольких книг («Бала тулпар», «Кар-лыгаш», «Агатулпар», «Турымтай» и др.) и философских раздумий, Гумар Карашев выступил как яркий, своеобразный поэт, просветитель-философ, как художник, верный традициям шариата и чести. Он с надеждой встретил Февральскую революцию и движение «Алаш», веря в свободу и независимость своего народа, позднее проявил солидарность с Советской властью. Нармамбет же в стихах («Сары-Арка», «Заман» и др.) рисовал тяжелую жизнь народа, особенно проявившуюся вследствие переселенческой политики царизма, когда казахи стали лишаться лучших земель и откочевывать из родных мест.

Казахские поэты-писатели начала XX века по своей ориентации и худо-

жественным исканиям далеко неравнозначны. Насколько множество талантов, настолько они различны. Многих из них объединяли революционно-демократическая и просветительско-демократическая идеи. Все, кто придерживался этого направления, пытались освоить передовые идеи литературы прогрессивных народов. Вместе с тем, была целая группа поэтов, творивших в чисто национальной традиции, используя опыт демократической литературы Востока. Они также критиковали невежество, несправедливость власть имущих, колониальную политику царизма, однако им не виделись пути выхода из этого тупика, решение они находили в возврате к прошлым «лучшим» временам. К этому ряду поэтов можно отнести Машхура Жусупа Копеева (1858—1931 гг.), Нуржана Наушабаева (1859-1919 гг.), Макыша Калтаева (1869-1916 гг.). Их реалистические произведения помогают понять нам правду той эпохи. Книга М. Ж. Копеева «Кому принадлежит Сары-Арка?» (Казань, 1907 г.) была конфискована, а ее издатель подвергся крупному штрафу. В наследии М. Ж. Копеева сохранились рукописи, состоящие из собранных им произведений устного народного творчества и творений казахских поэтов. Поэзия Н. Наушабаева состоит в основном из терме, где превалируют назидания и наставления. В творчестве М. Калтаева, несмотря на широкое освещение жизни и эпохи, все же недостает художественности изображения.

Другая группа казахских поэтов уделяла особое внимание даста-нам и хисса, сложенным под влиянием сюжетов народных произведений, а также творений Востока. К ним можно отнести Жусипбека Шайхиисламулы (1854-1936 гг.), Шади Жангирулы (1855-1933 гг.), Акылбека Сабаулы (1880-1919 гг.). Все они имели прекрасное образование и были знатоками арабо-персидской литературы, досконально знали богатейший фольклор народа. Свои произведения они издавали то как «дастан», то как «хисса» в типографиях Казани, с которыми были в тесной связи. Через эти произведения в начале XX века хисса получила широкое распространение среди народа. В этом не последнюю роль сыграли интересные сюжеты, важность описываемых исторических событий. Среди этих произведений «Кыз Жи-бек», «Мунлик-Зарлык», «Сейфуль-Малик», «Касым-Жомарт», •Юрка—Кульше», «Харон ар Рашид», «Камар заман», «Бозжигит», «Тахир-Зухра», «Назым» и другие. Хотя они были написаны на различные темы (любовь, справедливость, вера и т.д.), их связывала любовь к человечеству. Некоторые из них неоднократно переиздавальсь.

Были и поэты, писавшие об исторических событиях в жизни народа и пытавшиеся дать им народную оценку. Здесь уместно вспомнить поэму Ыгылмана Шорекова (1871-1932 гг.) «Исатай-Махамбет». Автор не стремится детально следовать хронологии исторических событий, а старается раскрыть образ батыра Исатая и его друга Махамбета. Останавливаясь лишь на основных этапах восстания, автор сумел раскрыть истинные его причины, показать непререкаемый авторитет Исатая в разрешении межродовых конфликтов, бесстрашие батыра в его стычках с Жангир-ханом.

В рассматриваемый период заметное место занимает творчество акынов-музыкантов, продолжавших традиции казахской литературы и культуры. В условиях отсутствия театров, концертных залов, поэты-музыканты внесли огромную лепту в развитие духовной культуры народа, обогащению его театрального и музыкального искусства. Придерживаясь традиций творчества Биржана, Ахан-сере, Мухита, поэты-музыканты Жаяу Муса Байжану-лы (1835-1929 гг.), Балуан Шолак Бай-мырзаулы (1864-1919 гг.), Мади Бапи-улы (1880-1921 гг.), Майра Уаликызы (1896-1926 гг.), Иманжусип Кутпаулы (1863-1929 гг.), Асет Найманбайулы (1867-1923 гг.), Укили Ибрай Сандыбай-улы (1856-1932 гг.), Кенен Азербаев (1884—1976 гг.) и другие создавали новые, демократической направленности, песни и жыры. Их значительные произведения воспевали красоту жизни, способствовали формированию у слушателей высоких эстетических чувств. Вместе с тем, и в этих творениях затрагивались проблемы социально несправедливого обустройства общества, слышались призывы к освобождению от колониального ига. Жаяу Муса, Балуан Шолак, Мади, Иманжусип, Укили Ибрай на себе испытали притеснения и гонения царских властей. Деятельность поэтов-музыкантов, безусловно, способствовала развитию подлинно народного песенного творчества. Ими созданы такие классические произведения, как «Жаяу Муса», «Кау-лалу», «Галия», «Каракесек», «Майра», «Иманжусип», «Гакку», «Бозторгай», «Кокшолак». Наследие поэтов-музыкантов огромно и многогранно. Здесь можно встретить лирические песни и дастаны, а некоторые поэты, такие как Асет, Кенен - участвовали в айтысах.

Особенностью развития казахской литературы начала XX века является его связь с литературами других народов. Историческая обстановка способствовала усилению не только обшественно-эко-номических связей, но активизировала процесс общения в сфере духовной культуры. В этом движении немалую роль сыграла казахская периодическая печать, начало которой положили газеты «Туркестан уалаятыныц газет!» (1870—1882 гг.) и «Дала уалаятыньщ газеті» (1888-1902 гг.). На их страницах печатались переводы из русской литературы и мировой классики. Продолжая переводческие традиции Абая, А. Танирбергенов и А. Найманбаев опубликовали отрывки из «Евгения Онегина» А. Пушкина, создавали на подобные сюжеты свои произведения. Увидели свет книги «Капитанская дочка» (перевел М. Бекимов, 1903 г.) и «Дубровский» (перевел Ш. Кудай-бердиев, 1912 г.), а также «Сорок басен» А. Байтурсынова (1909 г.) и «Образцовое воспитание» С. Кубеева (1910 г.), Б. Утетилеуовым были переведены произведения Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Плещеева, Крылова. Большое место на страницах журнала «Аи-

кап» и газеты «Казах» занимали переводы из русской, восточной и западноевропейской литератур. Среди них можно назвать «Рустем-Зураб» (из «Шахнаме» Фирдоуси - перевел М. Сералин), «Шильон-ский узник» Д. Байрона (перевел А. Галимов), отрывки из «Тысяча и одной ночи*, рассказов Л. Толстого и А. Чехова. Таким образом, была открыта широкая дорога для освоения художественного опыта мировой классической литературы. На развитие казахской литературы начала века существенное влияние оказало национально-освободительное движение 1916 года. Причиной восстания послужил царский указ о мобилизации казахов на тыловые работы. Изнывающий под бременем колонизаторского ига народ, потеряв всякую надежду на улучшение жизни, выступил против своих правителей. Восставший народ, которым руководили такие народные батыры, как Амангельды, Бекболат, стал расправляться с представителями власти. Однако стихийно начавшееся восстание, не имея организованного центра руководства, вскоре пошло на убыль, а царские солдаты еще долго бесчинствовали. Народная литература сохранила множество произведений об этом восстании. В них повествовалось о тяжелой судьбе народа, о притеснении царизма, о борьбе за свободу, о героизме восставшего люда и его предводителей. Среди авторов этих произведений можно назвать Сата Есенбаева, Кудери, Омара Шипина, Тулеу Кобдикова, Бузаубекова, Ису Даукебаева, непосредственных участников освободительного движения, испытавших все трудности и перипетии этой борьбы. Поэты Омар и Кудери создали жыры (исторические песни) о легендарном Амангельды, Иса - о Бекболате. Названные произведения заняли достойное место в истории казахской литературы. Их особенностью явились новые образы народных героев, конкретные исторические события, проблематика.

Некоторые исторические песни периода национально-освободительного движения 1916 года посвящены описанию жизни жигитов, призванных по царскому указу. В дастане «Прием» Биржана Берденова рассказывается о жизни жигитов в родном ауле, о непривычном для них пребывании на чужой земле, о несправедливом характере империалистической войны, о нарастании недовольства правлением царя и распространении идей по его свержению и, наконец, смещению царя с трона. Встречаются также произведения, написанные в форме писем жигитов с фронта и ответов на них. Народная поэзия, рожденная 1916 годом, наполнила новым содержанием и обогатила народно-демократическую направленность казахской литературы начала XX века.

Положение казахского народа при колониальной системе правления продолжало оставаться центральной проблемой в развитии литературы последующего периода. Пришедшие в этот период в литературу молодые таланты, такие как М. Жумабаев, С. Сейфуллин, Б. Майлин и другие, стали публиковать свои первые произведения, продолжая демократическо-просветительские традиции, обогащая ее идеями свободы.

Казахская литература начала XX века явилась художественной летописью о правде жизни народа данной исторической эпохи.

5. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Изменения, происходившие в социально-экономическом и политическом развитии Казахстана во второй половине XIX — начале XX вв. оказывали глубокое воздействие на духовную жизнь казахского народа. Политическая, экономическая экспансии сопровождались принудительным навязыванием культуры поработителя.

Реакционная политика царизма наиболее отчетливо прослеживается в области народного образования. Игнорируя интересы и права казахского народа, царизм сдерживал его духовное развитие.

Коренные изменения в социально-экономической и политической жизни Казахстана рассматриваемого периода привели к существенным преобразованиям в общественном сознании казахского общества. Такие значительные перемены обусловили пробуждение национального самосознания, определили формирование новых идей, мыслей, взглядов в казахском обществе. В культурном плане новизна эпохи выражалась прежде всего в том, что происходило усвоение, сначала представителями социальной верхушки, узким слоем людей европейской культуры, новых ценностей.

Путь становления национальной интеллигенции не был однозначным, являл собой сложный и длительный процесс. Ход его тормозился условиями колониального режима, дискриминационной политикой царизма в отношении покоренных народов. Это обстоятельство несомненно отражалось на количественном росте специалистов как в области народного хозяйства, так и культуры. Тем не менее, конец XIX - начало XX вв. является новым этапом в развитии интеллектуальных сил народа.

До революции в Казахстане начальное образование можно было получить, обучаясь либо в мусульманских мектебах и медресе, либо в «русско-киргизских», «туземных», аульных школах. Мусульманские мекте-бы и медресе являлись основными, а вплоть до начала колонизации Россией и единственными звеньями системы образования и воспитания детей коренных национальностей. Стоит отметить, что хотя основным предназначением этих мектебов и медресе было религиозное образование, в их учебных программах существенное место занимали и светские предметы. Эти мектебы и медресе, при всем несовершенстве методов обучения и воспитания, служили интересам не только церкви, но и общества, государства. Учебные программы медресе включали в себя следующие циклы предметов: 1. Арабский язык, грамматика, морфология, синтаксис, этимология, арабская риторика, арабская история, наука о чтении Корана и культура научных дискуссий. 2. Богословие и законоведение - содержание и знание Корана, право, религиозные установления, учение о порядке раздела наследства, основы законоведения. 3. Философия, логика, математика, география, астрономия, химия и естественные науки.130

В колониальный период, особенно в конце XIX - начале XX вв. власти, на словах заявляя о невмешательстве в жизнь мусульманских мектебов, посредством расширения сети русско-туземных школ и других мер, добивались того, что численность детей в мектебах сокращалась. Царское правительство предприняло активные меры по нейтрализации деятельности новометодных мусульманских школ, которые рассматривались как бастионы по распространению идей панисламизма и пантюркизма в среде казахского населения.

Как духовная школа, мусульманские учебные заведения должны были подчиняться только духовным учреждениям, а потому о слиянии мек-тебов со светскими школами не могло быть и речи. Однако в 1874 г. мусульманские школы Казахстана были подчинены Министерству народного просвещения. На этом имперское правительство не останавливается и в 1876 г. предпринимает другой русификаторский бросок в сторону мусульманских школ - введение русских классов.131 Снабженная официальным мандатом Министерства народного просвещения, русская администрация активно приступила к введению русских классов при мусульманских школах, что явно импонировало широкому кругу колониальной администрации, считавшей, что русские классы при мусульманских школах необходимы как сеятели зерен русской государственности. «Киргиз, хотя и кочевник, хотя он и магометанин, но должен знать русский язык, потому что это язык государственный и на нем совершается делопроизводство в правительственных и судебных местах. Следовательно, изучение русского языка полезно для всякого киргиза».132

Для мусульманских учебных заведений существовали жесткие требования, нарушения которых неукоснительно преследовались колониальной администрацией. Но, несмотря на это, число мектебов и медресе на территории Казахстана неуклонно росло, так как количество желающих обучаться не уменьшалось, а увеличивалось.

После окончания учебы в традиционных мектебах казахи направляли своих детей для продолжения учебы в такие крупные медресе, как «Галия» в Уфе; «Хусаиния» в Оренбурге; «Расулия», «Уазифа» в Троицке, где обучали шакирдов по новому методу.

В медресе «Галия» по сравнению с другими обучали следующим предметам: восточные языки, логика, философия, история, математика, география, русский язык, физиология человека. Организатором медресе «Галия», ее мударисом был Зия Камали (Парвизетдин) Камалатдинов. Благодаря крупным материальным ассигнованиям Салимгерея Жанторина, Садретдина Хазирова, Сабыржана Шамгу-лова стало возможным открытие медресе «Галия». В стенах этого медресе обучалось более 300 казахских детей.133 Среди них - известные казахские писатели Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, педагог-акын Тайыр Жомартбаев, Мухамедгали Оразаев, Ныгман Мана-ев, Жиенгали Тлепбергенов, Манан Турганбаев, Габулхамит Каиров, Абдрахман Султанов и др.

Воспитанники медресе находились под влиянием передовых демократических идей. Они выступали против старых методов преподавания, косности и невежества. Среди шакирдов были популярны идеи национального возрождения, изучения своей истории, литературы, языка. Шакирды-казахи медресе «Галия» начали выпускать с 1915 г. рукописный журнал «Садак» с целью приобщения шакирдов к литературе.134 Журнал «Садак» был еженедельным, редакторами его стали Б. Майлин и Ж. Тлепбергенов, учившиеся в те годы в медресе. Татарский писатель Г. Ибрагимов, работавший в 1915 г. в медресе «Галия», горячо поддержал начинания казахских шакирдов. Вопрос о журнале «Садак» Г. Ибрагимов превратил в проблему развития казахского литературного языка, создания национального алфавита, выпуска учебников на родном языке. «Все эти приезжие внушают киргизам, что русско-туземные школы излишни, так как русскому языку можно научиться и у них с помощью татарских учебников-самоучителей, а прочие предметы могут преподаваться на тюркском языке. Кроме того, они привозят и распространяют среди киргиз изданные на чисто киргизском языке вредного направления брошюры, отпечатанные в Уфе. Из числа брошюр известны «Оян, казах», «Тур, казах» и сборник басен «Маса», в означенных изданиях говорится о тяжелом бесправном положении киргиз (казахов), затрагивается аграрный вопрос, с указанием на уменьшение количества земли, находящейся в пользовании киргиз».135

Летом шакирды медресе выезжали в казахские степи, где работали учителями, что сильно беспокоило русскую администрацию. «В Сырда-рьинскую и другие области Туркестанского края в течение нескольких последних лет на летнее вакансионное время выезжают молодые «муда-рисы» из татарского медресе «Галия» в г. Уфе и открывают летучие юрты-школы для местного киргизского населения. Обучение в этих школах открывается без всякого разрешения, ведется по натуральному методу, но далеко не в интересах русской государственности», - отмечалось в секретном циркуляре от 1 февраля 1913 г.136

В результате практической деятельности шакирды медресе «Галия» издали для казахских детей «Букварь или облегченное обучение».

В январе 1913 г. в газете «Казах» опубликовано письмо казахских учеников медресе «Галия», в котором отмечалось, что они на свои средства издали книги и желающие могут приобрести их в издательстве газеты «Казах».137 Миржакып Дулатов обратился с призывом к соотечественникам, образованным и состоятельным людям, помочь материально медресе «Галия», давшее, за время своего существования, образование многим казахским детям.138

Известное медресе «Хусаиния» в Оренбурге было основано татарским купцом первой гильдии Хусаиновым. Шакирды-казахи из медресе «Хусаиния» при участии некоторых преподавателей основали «Общество по изучению казахского языка», целью которого было - издание памятников казахской литературы, составление учебников для мектебов, книг на казахском языке, содействие изданиям будущих газет на казахском языке.139

Царское правительство расценивало такие учебные заведения как враждебные и всеми силами стремилось ограничить их влияние на тюрко-язычные народы. Министр внутренних дел в секретном письме от 12 декабря 1911 г. губернатору области отмечал: «Считаю необходимым обратить Ваше внимание, что некоторые из находящихся в России мусульманских духовно-учебных заведений, например, так называемое ново-методное медресе Галеевское в г. Казани, Хусаиновское в Оренбурге и медресе «Галия» при мечети второго прихода в г. Уфе, как показывает опыт, выпускают, благодаря сложившемуся в этих училищах общему направлению, мулл, надлежащая благонадежность которых не может считаться в достаточной мере обеспеченной».140

Царское правительство считало, что просвешение казахского народа достаточно ограничить начальным образованием, т.е. знанием русского языка и элементарных действий арифметики, а в распространении среднего, а тем более высшего образования оно не было заинтересовано. Этим объясняется стремление русской администрации привлечь детей казахов именно в начальные учебные заведения. Начальные русско-казахские и русские школы Министерства народного просвещения в условиях развивающегося капиталистического хозяйства второй половины XIX в. не могли удовлетворить потребности хозяйственной жизни страны. Во 2-й половине XIX в. назрела необходимость в создании учебных заведений более высокого уровня. В связи с этим начали функционировать городские училища, средние школы (гимназии), профессиональные школы.

На территории Казахстана функционировали гимназии: с 1876 г. в г. Верном и Уральске - мужские гимназии; в 1871 г. были открыты женские гимназии в Уральске и Семипалатинске. Существовавшая высокая плата за обучение в средних школах делала их недоступными для основного населения.

Профессиональные школы на территории Казахстана были трех типов: педагогические, сельскохозяйственные и ремесленные. Во второй половине XIX в. для казахских учащихся были открыты интернаты, целью которых было приучение воспитанников к обиходу и образу жизни оседлого русского человека и более успешному изучению русского языка. Однако, к глубокому сожалению русских властей, такие интернаты не оправдали надежд. Основная цель низших сельскохозяйственных школ - распространение в кочевом казахском обществе земледельческих знаний. Сельскохозяйственные школы должны были вселить в сознание казаха «преимущества» оседлого быта перед кочевым образом жизни.

Царское правительство стремилось создать для себя опору в среде казахского населения, подготовить надежные кадры для административного аппарата, а также просветительской деятельности в духе русификации. Такая реакционная политика русских властей приводила к тому, что в течение всего колониального периода в Казахстане не было открыто ни одного высшего учебного заведения. Доступ казахских детей в средние учебные заведения старательно блокировался колониальными властями. Стремление отгородить казахских детей от среднего и тем более высшего образования был вызван боязнью роста национального самосознания и подъема национально-освободительного движения казахского народа против колониального режима, а также недопустимостью появления национальной интеллигенции.

Отсутствие национальных средних учебных заведений в дореволюционном Казахстане вынуждало казахов отдавать своих детей в русские учебные заведения, в учебном процессе которых ретранслировалась русская культура и господствовал русский язык. Вместе с тем нельзя забывать о том, что через русские учебные заведения прошли многие прогрессивные деятели дореволюционного Казахстана.

Первым средним учебным заведением, в котором был открыт доступ для детей инородцев, было Оренбургское Неплюевское военное училище

(1825 г.), переименованное затем в Оренбургский кадетский корпус. С 1825 по 1866 гг. Оренбургский кадетский корпус окончили 35 казахов.141 В числе первых воспитанников кадетского корпуса были султан М. Таукин — активный член РГО и Казанского музея древностей и этнографии, С. Жантю-рин - член комиссии для выработки правил об устройстве учительских школ для инородцев Оренбургского края.142 Выпускником кадетского корпуса был М. С. Бабажанов — первый казахский ученый, награжденный серебряной медалью РГО за «содействие трудом отделения этнографии и, между прочим, доставление статьей о быте киргизов (казахов) и разных этнографических предметов».143

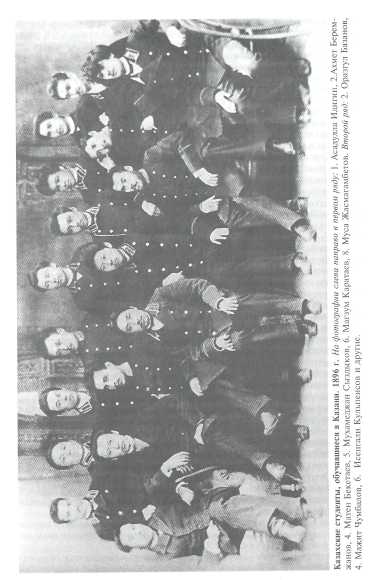

Одним из учебных заведений, где обучались казахи, была Оренбургская гимназия, в которой с 1868 г. по 1892 гг. обучалось 52 казахских стипендиата, аттестат зрелости получило 10 человек.144 Из них Сейтмухамет Суюнша-лиев окончил гимназию в 1877 г.; Ахмед Беремжанов в 1891 г. был награжден за успехи в учебе серебряной медалью. Многие воспитанники Оренбургской гимназии продолжили свое образование в Казанском университете. До 70-х гг. XIX в. казахов, обучавшихся в Казанском университете, были единицы. Лишь с принятием Устава университета 1863 г. мусульмане, окончившие курс в гимназиях, получили право поступать в Казанский университет.

В Казанском университете с 70-х г. XIX в. до 1917 г. училось 25 казахов, из них 16 человек обучалось на юридическом факультете, остальные - на медицинском.

Одним из первых казахов, окончивших медицинский факультет Казанского университета в 1877 г., был Мухамеджан Карабаев. По его окончании он работал врачом в Кустанае, Актюбинском, Иргизском уездах Тургайс-кой области. В отчете по медицинской части в 1892 г. М. Карабаев критиковал царскую политику в области медицинского обслуживания, за что попал в немилость оренбургской администрации и был вынужден переехать на непродолжительное время в Самару. Затем, работая врачом в Иргизском уезде, активно участвовал в общественной жизни края. В 1895 г. он был избран действительным членом Тургайского комитета, совместно с русскими врачами боролся за коренное изменение медицинского обслуживания и подготовку медицинских кадров из числа казахского населения.

Также медицинский факультет Казанского университета окончил в 1903 г. первый чумолог дореволюционного Казахстана М. М. Чумбалов, в 1895 г. - Ахмед Беремжанов, в 1904 г. — А. Б. Алдияров; Санкт-Петербургскую медицинскую академию — Н. Ипмагамбетов. Они много сделали для организации медицинского обслуживания казахского населения, а также принимали активное участие в общественной жизни Казахстана. Казанский университет сыграл большую роль в формировании первых кадров национальной интеллигенции.

Первыми выпускниками Казанского ветеринарного института среди казахов были Мухамед Актанов, Исенгали Кульпеисов.

А. Букейханов получил высшее образование в Петербургском лесном институте (1890-1894 гг.), в эти же годы он занимался экстерном на юридическом факультете Петербургского университета.

Юридический факультет Петербургского университета окончили Ж. Акпаев, Б. Каратаев, С. Аманжолов, М. Чокаев. Юридический

факультет Московского университета окончили С. Аппасов, братья Батырхаир и Абдилькарим Ниязовы, С. Нурлыханов и др.

В 1904 г. Петербургский институт железнодорожного транспорта им. Императора Александра I окончил М. Тынышпаев.

Халел Досмухамедов получил высшее медицинское образование и был почетным членом Петербургской академии медицинских наук. В 1895 г. С. Саботаев после окончания Верненской гимназии поступил в Московский Лазаревский институт восточных языков. Получили возможность учиться в вузах Российской империи и другие выпускники Верненской гимназии: Т. Есенкулов - ветеринарный врач, И. Дуйсен-баев, Ж. Жалыкбаев, И. Жаксылыков.

С золотой медалью окончил Семипалатинскую гимназию, затем Томский технологический институт А. Ермеков.

Таким образом, учебные заведения России способствовали расширению круга образованных людей, формированию у каждого народа своей национальной интеллигенции еще в дореволюционное время - во второй половине XIX - начале XX вв.

На культурную жизнь Казахстана оказал большое влияние Казанский университет, являвшийся очагом демократической культуры, центром развития просвещения. Учеба оказала положительное влияние на формирование в обществе научных взглядов на национальный язык и литературу, воспитывала молодежь в духе дружбы народов. Процесс создания системы народного образования был сложным и, несмотря на свой ограниченный характер, имел важное значение для формирования первых кадров национальной интеллигенции.

Казахи-выпускники учебных заведений России, возвращаясь в родные аулы и города, передавали свои знания, просветительский дух своим землякам. Вопреки ожиданиям колонизаторов, лучшая часть новой интеллигенции встала на защиту интересов родного народа, пройдя через мучительные духовные поиски, она выступила против духовного порабощения и возглавила освободительное движение.

Как свидетельствует исторический опыт, в периоды резких социальных перемен всегда отличалась значительной активностью, самостоятельными инициативами интеллигенция. Интеллигенция, обладая обостренными социальными, интеллектуальными и нравственными чувствами, поднимает вопросы о положении личности в обществе, об отношении ее к сознанию.

Главная заслуга казахской интеллигенции заключалась в том, что она вовремя разглядела начало этапа всероссийского развития, занялась поисками средств приведения в движение и казахского общества, используя для этого социальные и политические свободы, предоставленные первой русской революцией, стремилась вызволить народ из патриархально-родовой отсталости, освободить от царского гнета, указать ему пути знания и прогресса, приобретения государственной независимости. Несомненно, это был путь трудной борьбы, сложных конфликтов и поисков. И на этом пути наряду с достижениями, конечно, были и ошибки, и заблуждения. Однако порождены они были не злоумышлением по отношению к своему народу, как это трактовалось впоследствии сталинской идеологией, а естественными трудностями борьбы за облегчение жизни своего народа. Главную благородную цель казахской интеллигенции - служение народу - ясно излагал в своем письме из Бутырской тюрьмы один из лидеров «Алаш» Миржакып Дулатов: «Я считал своим долгом помочь своему порабощенному, угнетенному народу вырваться из этого рабского положения... Не думаю, что смог вовремя предвидеть события в политической сфере, то что преподносят сейчас как борьбу против советской власти, всего лишь мое желание видеть казахскую нацию самостоятельной, независимой, счастливой».145

Передовая казахская интеллигенция начала XX в. считала главным в своей политической деятельности защиту как национальных, так и общечеловеческих ценностей. Она стремилась помочь своему народу в борьбе за независимость и освобождение от колониального рабства, боролась за такие общечеловеческие ценности, как право каждого человека и каждого народа на свою личную свободу и свободный доступ к достижениям и завоеваниям всей человеческой культуры. С этой целью казахская интеллигенция, начиная с 1905 г., развивает бурную деятельность в степи.

Лидеры казахской интеллигенции понимали, что для политического просвещения народа необходимо разбудить в нем стремление к знаниям, преодолеть безграмотность. Можно сказать, что вся деятельность казахской интеллигенции была посвящена этой цели. Со страниц национальных газет «Казах», «Казахстан», журналов «Айкап», «Сары-Арка», «Абай» и др. она выступала с призывами к казахскому народу овладевать знаниями, ибо только они (знания) откроют путь к цивилизованному миру, помогут сохранить казахов как нацию. Особо выделялось развитие языка и литературы. Большинство статей по проблемам развития казахского языка и литературы принадлежат А. Байтурсынову -первому талантливому реформатору казахского алфавита на основе арабской графики, автору трудов «Новый алфавите (1912 г.), «Оку кұралы» (1912 г.), «Тш к.¥ралы» (1914 г.), считавшихся новаторскими не только в казахском языкознании, но и во всем научном тюркологическом мире. В своих трудах на страницах «Казах» А. Байтурсынов подчеркивал важность обучения детей в школах и медресе. Излагая свои соображения о проблемах обучения в казахских и русских школах, он настаивает на обязательном двухгодичном обучении детей на казахском языке, считая, что «начальные школы должны быть в миссионерской политике, т.е. каждый народ должен иметь право на свой язык, письменность и религию».146 Вместе с тем( он отмечает необходимость обучения и русской грамоте.

Значительное место в деятельности казахской интеллигенции начала XX в. занимали правовые проблемы, поскольку действовавшее царское законодательство грубо нарушало, ущемляло права кочевого народа, что вызывало его естественный протест. Обладая полной информацией о бедственном положении своего народа на его исконных землях, они пытались донести до царского правительства информацию о социальных потребностях казахского народа, защитить его правовые интересы. Многие из них имели специальную юридическую подготовку, что позволяло им расширить правовые знания широких масс, обогатить и углубить их правовые знания. Центральное место в правовой деятельности лидеров казахской интеллигенции М. Тынышпаева, Ж. Акпаева, А. Ермекова, А. Байтурсынова, М. Дулатова занимал вопрос о земле. В своих научных и публицистических статьях, различных обращениях к царским властям они подвергали справедливой критике законодательные нормы царского правительства, не отвечающие жизненным условиям казахского народа.

Казахская интеллигенция выразила свое недовольство беззаконием, распространившимся на духовную сферу казахского общества. Согласно «Временному положению об управлении казахской степью», утвержденному в 1891 г., казахи в духовном и религиозном отношении были подчинены министру внутренних дел, что являлось грубым вмешательством в религиозные дела казахов. В степи начали закрываться мечети и молитвенные дома, запрещалось преподавание Корана в учебных заведениях. В то же время царское правительство оказывало активное содействие распространению в степи христианства, создавая условия для деятельности миссионеров. Притеснениям подвергся и национальный язык казахского народа. Как писал семипалатинский губернатор в 1910 г., «на происходивших киргизских выборах впервые предъявлено требование, чтобы лица, баллотирующиеся на должности волостных управителей и кандидатов к ним, знали бы русский разговорный язык».147 Это было началом вытеснения казахского языка.

Губернаторами, уездными начальниками и мировыми судьями назначались люди, которые «...не знают киргизского языка и не считают нужным знакомиться с нравами и обычаями»,I48 а образованные казахи, способные служить переводчиками, назначались на должности, исполнение служебных обязанностей которых, часто не имело ничего общего с интересами кочевого населения,149 в результате чего страдали в первую очередь бедняки-шаруа. Таким образом, можно сказать, что правовая идеология царской России есть следствие политической идеологии, направленной на конечную цель - превратить Казахстан в бесправную колонию. К началу XX в. цель царизма была достигнута: Казахстан превратился в официальную колонию, что было законодательно закреплено Положением об управлении степными областями, принятым в 1891 г.

Царские чиновники не были заинтересованы в том, чтобы представители казахского народа приобщались к мировой культуре. Но меры, направленные на препятствие к приобщению народа к науке и культуре, не принесли желаемых результатов. Растущая потребность казахского народа к получению образования вынудила царское правительство открыть ряд учебных заведений в Оренбурге, Омске, Уральске, Семипалатинске, Верном и других городах, в которых обучались казахи, получая знания в объеме начальной и средней школы. Царизм был вынужден допустить «инородцев» в средние и высшие учебные заведения. Дети казахов, как отмечалось выше, получали образование в Казанском, Томском, Петербургском, Московском университетах, технических и медицинских вузах. Именно из этого поколения к началу XX в. сформировалась блестящая плеяда казахской интеллигенции, сыгравшая огромную роль в пробуждении своего народа. Они мечтали видеть свой народ свободным от колониального ига, цивилизованным, самостоятельным и независимым. Представители казахской интеллигенции критиковали царские власти за нежелание развивать образование в степи более интенсивно, а сами стремились создать предпосылки формирования отечественной науки. Казахская интеллигенция с помощью научных статей, выступлений старалась пропагандировать достижения науки в цивилизованных странах, доказывая ее необходимость, огромную силу, способную коренным образом изменить общество. Надо отметить, что их старания не прошли бесследно. Казахская интеллигенция в начале XX в. состояла из врачей, политиков, судей, поэтов, этот период ознаменован появлением первых казахских ученых — А. Байтурсынова, М. Дулатова, А. Букейханова и др., сделавших огромный вклад для становления отечественной науки. Научными исследованиями занимались и М. Тынышпаев, А. Ермеков, X. Досмуха-медов и др. Нельзя отрицать, что бурное развитие казахстанской науки произошло в годы советской власти, но фундамент был заложен именно в начале XX в. талантливыми молодыми представителями казахской интеллигенции.

Таким образом, общественное сознание Казахстана рассматриваемого периода (конец XIX - начало XX вв.) было неоднозначным, представляло собой сложное явление, находившееся на перепутье истории, впрочем как и общество в целом. Непримиримая борьба шла между идеологией шовинистического колониализма и идеологией свободы и независимости. Идеи, активно распространяемые казахской интеллигенцией, способствовали пробуждению казахского общества, оказывали влияние на правосознание, нравственность казахского народа.

1 Алекторов А. Очерк народного образования в Тургайской области. Летопись 1844-1898 гг., вып. 3. Оренбург, 1900, с. 45.

2 Кауфманский сборник. Ташкент, 1910, с. 140.

3 Остроумов Н. П. Отчет Туркестанской учительской семинарии за XXV лет ее существования. Ташкент, 1904, с. 25.

4 СембаевА. И., ХрапченковГ. М. Очерки по истории школ Казахстана (1900—1917 гг.). А., 1972, с. 27, 69.

5 Отчет по ревизии Туркестанского края. Учебное дело. СПб., 1910, с. 84,

6 Там же, с. 84.

7 Журнал I и II Совещания по народному образованию при Оренбургской губернии и Земской управе. Оренбург, 1905, с. 26.

8 Головачев П. Сибирь: природа, люди и жизнь. М., 1902, с. 142.

9 Краснов А. Я Очерки быта семиреченских казахов //Известия Русского географического общества, т. 23, 1887, с. 463.

10 Там же, с. 464.

11 ЦГА РК, ф. 27, оп. 1, д. 35, л. 220-221.

12ЦГАРУз.,ф. 1,оп. 19,д.3,с. 14.

13 Ильминсшй Н. И. Письма к обер-прокурору К. Л. Победоносцеву. Казань, 1895, с. 63.

14 Журнал Междуведомственного Совещания о постановке школьного образования среди инородческого, инославного и иноверного населения. СПб., 1912, с. 181.

15 ЦГА РК, ф. 90, оп. 1, д. 487, л. 100.

16 Там же, л. 101.

17 Гад же, л. 100.

18 Там же, д. 489, л. 92.

19 Там же, й. 773, л. 26.

20 Там же, л. 13.

21 Новый метод в мусульманских мектебах //Русский Туркестан, 1905, с. 199, 200.

22 Н. И. Ильминский. Письма к обер-прокурору К. Л. Победоносцеву, с. 195.

23 ЦГА РК, ф. 90, on. I, д. 754, л. 31.

24 Там же, ф. 59, оп. 1, д. 155, л. 2.

25Там же, ф. 27, оп. 1, 70, л. 89, 91, 104.

26 Там же, ф. 59, оп. 1, д. 239, л. 16.

27 Там же, л. 17.

28 АГО РФ, ф. 30, оп. 1, д. 52, л. 12.

29 ЦГА РК, ф. 15, on. I, д. 523, л. 4.

30 Там же, с. 20.

31ЦГАРК,ф. 15, оп. 1, д. 531, л. 4.

32 ГАОрО, ф. 94, оп. 1, д. 2, л. об.

33 Там же, л. 27.

34 ГАОмО, ф. 86, оп. I, д. 86, л. 100.

35 Там же, д. 35, л. 10 об.

36 Там же, д. 85, л. 45.

37 ЦГА РК, ф. 44, оп. 1, д. 48528, л. 20.

38 Инструкция для исследования характера и распространения летучих песков. СПб., 1888, с. П.

39 Инструкция для определения высот с помощью барометрических наблюдений. СПб., 1891, с. I.

40 Программа для собирания народных юридических обычаев. СПб., 1889.

41 Там же, с. 1.

42 Там же, с. 9.

43 Живая старина, т. XXIII, вып. I-II. 1914; Живая старина, т. XXIV, вып. III, 1915.

44 Инструкция к составлению племенных карт. Пг., 1917, с. 2.

45 Инструкция для сбора этнографических материалов. СПб., 1912.

46 Колесник С. 3. Научно-организационная деятельность географического общества и ее главные формы /Географическое общество за 125 лет. Л., 1970, с. 19.

47 ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 2871, л. 2-2 об.

48 ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 287, л. 7.

49 Отчет экспедиции 1892 г. в Зауральские степи Уральской области и Усть-Урт, снаряженные Обществом Рязанско-Уральской железной дороги и Геологического комитета под началом С. Н. Никитина. СПб., 1893, с. 108.

50 Берг Л. С, Игнатов П. Г. Соленые озера Селети-Денгиз, Теке и Кизыл-Как Омского уезда. Записки Западно-Сибирского отдела РГО, № 28, 1901.

51 ЦГА РУз., ф. 69, оп. 1,д. 7, л. 17 об.

52Донцова 3. Н. Л. С. Берг и Туркестанский отдел Русского Географического общества / Памяти академика Л. С. Берга. П.-Л., 1995, с. 7.

53 ЦГА РУз., ф. 69, оп. 1, д. 73, л. 29.

54 Сапожников В. В. Очерки Семиречья, ч. I, Джунгарские степи, Балхаш. Иссык-Куль, Центральный Тянь-Шань //Известия Томского университета, кн. 26, 1903, с. 18.

55 ЦГА РУз., ф. 69, оп. 1,д. 13,л. 43.

56 Казахстанская правда, 28 декабря 1989 г.

57 ГАОмО, ф. 86, оп. 1,д. 115, л. 159.

58 Галиев В. 3. Ссыльные революционеры в Казахстане. А., 1978, с. 73.

59 ГАОмО, ф. 86, оп. 1,д. 112, л. 161.

60 ЦГА РК, ф. 64, on. 1, д. 5287, л. 86-127.

61 Макарихин В. П. Губернские ученые, архивные комиссии и их роль в развитии общественно-исторической мысли России в конце XIX — нач. XX вв. //История СССР. 1989, № 1,с. 161.

62 Протокол заседания Оренбургской УАК. от 5 октября 1898 г, //Оренбургский листок, Оренбург, 1898, № 44.

63 Тра А. Отчет о состоянии и деятельности ОУАК за 1913 г. //Труды ОУАК. Оренбург, 1916, вып. 33, с. 12.

64 Каапанье И. А. Древности Киргизской степи и Оренбургского края /ДГруды ОУАК. Оренбург, вып. 2. 1910, с. 10.

65 Лунин Б. В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Ташкент, 1962, с. 72.

66 Там же, с. 79.

67 КлеменцД. А. Местные музеи и их значение в провинциальной жизни//Сибирский сборник, 1893, вып. 2, с. 2.

68 Рынков К. Систематический каталог коллекций музея Семипалатинского подотдела. Семипалатинск, 1914, с. 1.

69 Разгон А. М. Этнографические музеи России /Очерки музейного дела в России. М., 1901, с. 247.

70 Там же, с. 255.

71 ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 3024, л. 5-5 об.

72 ГАОмО, ф. 86, оп. 1, д. 14, л. 198.

73 ЦГА РУз., ф. 69, оп. 1, д. 40, л. 29.

74 ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 1056, л. 48.

75 Там же, л. 49 об.

76 ГАОмО, ф. 86, оп. 1, д. 29а, л. 193 об.

77 Юбилейный сборник «Летопись Западно-Сибирского отдела». АГО. 1877, 1902. Омск, 1902, с. 29.

78 ЦГА РК, ф. 64, оп. 1,д. 1035, л. 10.

79 ГАОмО, ф. 65, оп. 1, д. 35а, л. 20.

80Там же, л. 24 об.

81 Максимов А. Б. О необходимости приступить к составлению сборника Киргизского обычного права /Юбилейный сборник. Омск, 1902, с. 117.

82 Там же, с. 107.

83 Там же, с. 108.

84 ГАОмО, ф. 86, оп. 1, д. 29, л. 94.

85 Добросмыслов А. И. Этнографические очерки//Туркестанский сборник, т. 509, 1909, с. 158.

86 Пахомов И. Киргизское хозяйство на Ак-Тобе и на верховьях Курчума //Записки Семипалатинского подотдела, вып. 5, 1911, с. 22; Добросмыслов А. И. Скотоводство в Тургайской области. Сельское хозяйство и скотоводство, лесоводство. 1894, т. 175, №4, с. 365.

87 История Академии наук СССР, т. 2. М.-Л., 1964, с. 624.

88Жиренчин А. М. Из истории казахской книги. А., 1987, с. 132.

89 Там же, с. 97-98.

90 Там же, с. 105.

91 Галиев В. 3. Библиотечное дело в Казахстане (вторая половина XIX — начало XX веков). А., 1998, с. 87.

92 Там же, с. 126.

93 Урашев С. А. Родники просвещения. А., 1998, с. 18.

44 Рамаев И. Татарская периодическая печать. Альбом (1905—1925). Казань, 1926; см. также: Амирханов Д. У. Татарская демократическая печать (1905—1907 гг.). М., 1988, с. 10.

95 Там же, с. 1!.

96 Айкдп. 1914, № 17. Цит. по книге: Зиманов С. 3., ИдрисовК. 3. Общественно-политические взгляды Мухамеджана Сералина. А., 1989, с. 48—49.

97 Субханбердина Y. Казак халкынын атамуралары. Мазмундалган библиографиялык керсетюш. А., 1999, 834-6.; АшабаевК. КазакбаспасезкКазакстантарихынындереккезЦ 1870— 1918 жж.). А.,2000, 101-6.

98 Зиманов С. 3., Идрисов К.З. Общественно-политические взгляды Мухамеджана Сералина, с. 62.

99 Более подробно: Айкдп, А., 1995. Вступит, статья У. Субханбердиной. Казак баспасез! тарихыиан, 21-6.

100 По другим данным, 1 номер газеты вышел в феврале 1917 г.

101 Бекхожин X. Казак, баспасезшщ даму жолдары. А., 1964, 70-6. Кдзактын атамура-лары. Мазмундалган библиографиялык керсетк1ш. К,урастырган Y. Субханбердина. А., 1999,49-50-6.

102 Зиманов С. 3., Идрисов К. 3. Общественно-политические взгляды Мухамеджана Сералина, с. 63.

103 Аул (Кустанай), 1924, 10 мая.

104 Зиманов С. 3., Морисов К. 3. Общественно-политические взгляды Мухамеджана Сералина, с. 64.

105 Там же, с. 69.

106Айкап, 1912, №4.

107 Айкал, 1911,№6.

108 Айкал, 1912, №3.

109 Айкдп, А., 1995, 234-235-6.

110 Айкал, 1914, № 17.

111 По данным Р. Сулепменова, в 1914-1915 гг. в крае насчитывалось 240 врачей, 3300 учителей, 500 специалистов сельского хозяйства (из них около 200 имели высшее образование), 311 ветеринарных врачей и техников, 66 землеустроителей, 49 гидротехников, 18 специалистов лесного хозяйства, 15 инженеров и техников промышленного производства. Однако среди них удельный вес казахов оставался незначительным. См.: Сулейменов Р. Б. Ленинские идеи культурной революции и их осуществление в Казахстане. А., 1972, с. 95.

112 Антология педагогической мысли Казахстана. А., 1995, с. 201-202. "■' 113Айкдп, 1912, №3.

114 Антология педагогической мысли Казахстана, с. 202.

115 Дулатов М. Шыгармалары. А., 1991, 302-6.

116 См.: «К,азак». Курастырушылар: Y. Субханбердина, С. Дэу1тов, К- Саков.А., 1998, 482-6.

117 См.: Букейханов А. Шыгармалары (Kipicne, авт. М. Койгелдиев), М,, А., 1994, 3-6.

118 Атабаев К. Казак баспасезь Казакстан тарихынын дерек кез1 (1870—1918 жж.), А.,2000, 210-6.

119 Текст дается в переводе М. Дулатова. См.: Дулатов М. Шыгармалары. А., 1991, 300-6.

|20«Кдзак»газет1, А., 1995.

121 Дулатов М. Шыгармалары. А., 1991, 302-6.

122 Политическая жизнь русских мусульман до Февральской революции. Оксфорд, с. 14-15.

123 Байтурсынов А. Ак жол. А., 1991, 243-6.

124 Байтурсынов А. Ак жол, 18-6.

125 Тан-Шолпан. А., 2000, 174-6.

126 По свидетельству известного библиографа, исследователя истории печати У. Субханбердиной, в Санкт-Петербурге в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина сохранились 22 номера газеты.

127 См.: НурпешсовК. Алаш Нем Алашорда. А., 1995, 127-6.

128 Казак халкынын атамуралары. Мазмундалган библиографиялык кврсеткш. Курастыр-ган Y. Субханбердина. А., 1999, 56-58-6.

129 Более подробно см.: НурпеШсов К. Апаш Йэм Алашорда, 133—169-6.

130 Остроумов Н. Л. Исламоведение. Введение в курс исламоведения. Ташкент, 1914, с. 127.

131 ЦГА РК, ф. 369, оп. 1, д. 3713, л. 29.

132 Тамже,л. 871,л. 25.

133 Казак эдебие-ri. 1996, № 22, 28 мамыр.

134 Какишев Т. Садак. А., 1986, с. 23.

135 ЦГА РК, ф. 90, оп. 1, д. 773а, л. 78.

136 Там же.

137 Казак, 1913, №3.

138 Казак адебиет!. 1996, № 22, 28 мамыр.

139 ЦГА РК, ф. 25, оп. 1, д. 1546, л. 1.

140 Там же, ф. 90, оп. 1, д. 773а, л. 55.

141 Там же, ф. 26, оп. 1, д. 1602, л. 6.

142 Там же, ф. 25, оп. 2, л. 257, л. 1; Ивлее И., Масанов Н. Видный казахский ученый С. Бабажанов //Вестник АН КазССР, 1982, №11.

143 ЦГА РК, ф. 25, оп. 1, д. 970, л. 39.

144 Там же, оп. 2, д. 371, л. 5.

145 Дуяатов М. Урпакка хат//Дала дидары, 1991, 8 мамыр.

146 Байтурсынов А. Бастауыш мектеп/Казах, 1914, №87.

147 Материалы по истории политического строя Казахстана. А., 1960, т. 1, с. 460.

148 Тынышпаев М. Письмо Председателю Комитета Министров России //вркен, 1991, 28 декабря.

149 Там же.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1663-1756-Толеби.

1663-1727-Цеван-Рабдан,джунгарский хан. 1665—1765 - Казыбек би.

1870-1697 - Правление Галдан Бошокту-хана. джунгарского хана. 1680—1778 - Канжыгалы Богембай-батыр. 1680-1715 - Правление Тауке-хана. 1682-1766 - Айтеке би.

ок.

1690—1740 - Правление Жолбарыса, хана Старшего жуза. 1691-1769 - Каракерей Кабанбай-батыр. 1693-1752 - Жаныбек Кошкарулы.

1710 —Съезд представителей казахских жузов для организации борьбы с джунгарскими агрессорами. Избрание батыра Богембая и хана Абулхаира руководителями

1711-1781-Абылай-хан.

1715 - Военно-разведочная экспедиция И. Бухгольиа в Прииртышье.

ок.

1715-1724 - Правление хана Болата.

1716-Основание г. Омска.

1717-1718 - Сражение казахского ополчения с джунгарскими войсками.

1718_Основание г Семипалатинска

1720 - Основание г. Усть-Каменогорска.

1722 - Посольство И. Унковского в Джунгарию.

1723-1730 - Агрессия Джунгарии против казахских ханств. «Актабан шубырынды, Алкакол сулама» или -Годы Великого бедствия», ок.

1724—1738-Правление хана Самеке. 1726 - Курылтай казахов в Ордабасы. 1728 - Битва казахского ополчения с джунгарскими войсками на pp. Булапты и Белеуты.

1730, сентябрь - Посольство хана Абулхаира во главе с С. Койдагуловым и К. Коштаевым

в Россию.

1730-1733 — Грамоты императрицы Анны Иоанновны о вассальной зависимости Абулхаира и других владельцев.

1731-1732 - Посольство А. И. Теькелева.

1734, май - Начало деятельности Оренбургской экспедиции во главе с И. Кирилловым.

1735,15 август - Основание г. Оренбурга в устье р. Ори (позднее - Орская крепость].

1738 — Повторная присяга хана Абулхаира.

1739/1740 - Вторжение джунгар в Казахстан.

1739-1771 - Правление хана Абулмамбета.

1740 — Присяга хана Абулмамбета и султана Абьшая оренбургской администрации.

1741-1742 - Казахско-джунгарская война.

1741-1743 - Пребывание Абылай-хана в плену у Галдан-Цэрэна.

1742,19 октября — Указ царского правительства, запрещавший рядовым казахам кочевать

близ р. Яик, Яипкого городка и строящихся крепостей. 1743 - Основание г. Оренбурга.

1743 - Вторжение джуигарских войск в Южный Казахстан. 1748, август - Убийство хана Абулхаира.

1748-1786- Правление хана Нуралы в Младшем жузе.

1752 - Основание г. Петропавловска.

1755,6 марта - Указ Коллегии иностранных дел, запрещавший рядовым казахам Среднего жуза переходить на правую сторону р. Иртыш.

1756 - Борьба казахов под руководством Абьшай-хана против цинской агрессии.

1758 - Разгром Джунгарского ханства.

1764 - Посольство М. Арапова к Абылаю.

1767 — Посольство К. Абзанова к Абылаю.

1771-1781 - Правление хана Абылая.

1771 - Исход калмыков в Джунгарию («Пыльный поход»),

1773—1775 - Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.

1780—1860 - Жанхожа Нурмухамедов.

1781-1821 - Правление хана Уали в Средр!см жузе.

1783-1797 - Национальное-освободительное восстание под руководством Сырыма Датова.

1791-1838 - Исатай Тайманов.

1791-1794 - Правление хана Ералы в Младшем жузе.

1796-1797 - Правление хана Есима в Младшем жузе.

1797-1805 - Правление хана АЙшуака в Младшем жузе.

1801 - Образование Букеевского ханства (Внутренней Орды).

1802-1847 - МахамбетУгемисов.

1803 - Положение об Уральском казачьем войске.

1807-1888 - Есет Котибаров.

1808 — Начало формирования Сибирского казачьего войска.

1822 — Принятие «Устава о Сибирских киргизах» и упразднение ханской

власти в Среднем жузе.

1822-1824 - Учреждение в Казахстане округов.

1823-1845 - Правление хана Жангира в Букеевском ханстве.

1824 - Принятие Азиатским комитетом «Устава об оренбургских киргизах». Упразднение

ханской власти в Младшем жузе.

1824-1825 - Движение Габайдуллы Валиханова против царских властей. 1824 - Основание гг. Кокчетава и Каркаралинска. 1824—1844 —Учреждение внешних округов в Среднем жузе. 1824-1836 - Восстание под руководством Саржана Касымова против

1824 — Создание Каркаралинского прик!за

1832 — Открытие Акмолинского приказа.

1831 —1868 — Дистанционная система управления в Младшем жузе.

1834 - Основание укрепления Ново-Петровское на Мангыстау (в 1846 перенесено

и переименовано в форт Александровский, ныне г. Актау).

1834 - Открытие Кушмурынского приказа.

1835-1865 - Чокан Валиханов. 1836-1837 - Восстание в Букеевском ханстве под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.

1836—1857 - Движение и восстание казахов под руководством Жанхожи Нурмухамедова Кенесары Касымова против колониализма

1838 - Введение «Положения об отдельном управлении Сибирскими киргизами».

1839-1840 - Хивинская военная экспедиция В. А. Перовского

1841 -1889 - Ибрагим Алтьшсарин.

1844 - Введение нового Положения по управлению Младшим жузом. Замена

Пограничного управления областиьгм управлением.

1845 — Упразднение ханской власти и учреждение «Временного Сове га

по управлению Внутренней (Букеевской) Ордой».

1845-1904 - Абай (Ибрагим) Кунанбаев.

1846 - Создание Атбасарского и Аягузского приказов.

1847-1857 - Пребывание Т. Г. Шевченко в ссылке в Казахстане.

1847-1858 - Восстание приаральских казахов под руководством Есета Котибарова

1850-1859 - Пребывание Ф. М. Достоевского в Омске и Семипалатинске.

1853 - Взятие Ак-Мечети (ныне г. Кызылорда) русскими войсками.

1854, 19 мая —Введение «Положения Сибирского комитета о распространении на киргизов Сибирского ведомства общих законов Российской империи».

1854 — Основание укрепления Верное (ныне г. Алматы).

I860, октябрь - Разгром кокандских войск в Жетысу, в урочище Узун-Агаш.

1864 - Взятие царскими войсками крепости Мерке, Туркестана, Аулие-Аты, Чимкента.

1865. 17 мая - Взятие царскими войсками Ташкента.

1866 - 1870)-1937 - Алихан Букейханов.

1867.11 июля - «Временное положение об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской

областях». Образование Туркестанского генерал-губернаторства.

1868,21 октября —«Временное положение об управлении в Степных областях

Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств».

Образование Степного генерал-губернаторства и Уральской, Тургайской

областей.

1869—1870 —Восстание в Уральской и Тургайской областях.

1869 — Основание г- Актюбинска.

1870 - Волнения на Мангыстау.

1872 - Передача территории бывшего Букссвского ханства в состав Астраханской губернии. 1872-1929 -МухаметжанСералин.

1873-1938 - Ахмет Баятурсынов.

1873-1919 - Амангельды Иманов.

1879-1937 - Мухаметжан Тынышнаев.

1879 —Основание г. Кустаная.

1881-1884 - Переселение уйгур и дунган в Жетысу.

1883 - «Правила о поземельном устройстве оседлого населения области» (Жетысу).

1885-1935 - Миржакып Дулатов.

1886.12 июня - «Положение об управлении Туркестанским краем*.

1889, 13 июля— Положение «О добровольном переселении сельских обывателей и

сословий, переселившихся в прежнее время».

1891, 25 марта - «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и

Тургайской областями».

1893 - Принятие «Временных правил для образования переселенческих и запасных участков в районе Сибирской железной дороги».

1896—1901 -Строительство Сибирской железной дороги.

1897 - Первая всеобщая перепись населения Российской империи.

1898,2 июня - «Закон об устройстве судебной части в Степных областях».

1899-1905 - Постройка железной дороги Оренбург-Ташкент.

1903 — Правила о добровольном переселении на казенные земли в области Сырдарьинекую,

Ферганскую и Самаркандскую».

1904-1906 -Образование на территории Казахстана пяти переселенческих районов:

Тургайско-Уральского, Акмолинского, Семипалатинского, Сырдарьинского и Семиреченского.

1905-1907 - Первая русская революция.

1905,17 октября-Манифест о гражданских свободах в Российской империи.

1906, апрель-июнь — I Государственная Дума.

1907, февраль-июнь - II Государственная Дума.

1907-1912 - III Государственная Дума.

1909 - Принятие «Инструкция о порядке определения государственного земельного фонда в областях Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской для надобностей».

1912-1917 - IV Государственная Дума.

1911-1915 - Журнал «Айкап».

1913-1918 - Газета «Казах».

1914-1918-Первая мировая война.

1916, 25 июня - Указ царского правительства о мобилизации на тыловые работы казахов, кыргызов, узбеков, туркменов, дунган и уйгуров.

1916, июль- Начало народно-освободительного восстания в Казахстане.

1917, 28 февраля — Февральская буржуазно-демократическая революция в России.

Свержение царизма.

1917, 8 марта-Образование Временного правительства 1917, весна-лето — Деятельность Военно-промышленных комитетов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПРИ - Архив внешней политики России (Российской империи), г. Москва

ГААК РФ — Государственный архив Алтайского края Российской Федерации, г. Барнаул

РАНО РФ - Государственный архив Новосибирской области Российской Федерации, г. Новосибирск

ГАОмО РФ — Государственный архив Омской области Российской Федерации, г. Омск

ГАОрО РФ - Государственный архия Оренбургской области Российской Федерации, г. Оренбург

ЗВО ИРГО - Записки восточного отделения Императорского русского географического общества

ИРГО — Императорское русское географическое общество

ИВ АН РУз — Институт Востоковедения Академии паук Республики Узбекистан, г. Ташкент

КРО-1 - Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. (Документы и материалы), кн. I. А„ 1961

КРО-2 - Казахско-русские отношения в XVIII-XIX вв. (Документы и материалы), кн. 2. А., 1964

МИКХ - Материалы по истории казахских ханств (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Составители: С. К. Ибрагимов, Н. Н. Мингулов, К. А. Пищулина, В. П. Юдин. А., 1969

МСТК — Материалы по статистике Туркестанского края

ПТКЛА - Протоколы заседаний и доклады членов туркестанского кружка любителей археологии, г. Ташкент

РГАДА — Российский государственный архин древних актов, г. Москва РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив, г. Москва РГИА - Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург

СПбФ ИВ РАН - Санкт-Петербургский филиал Института Востоковедения Российской Академии наук, г. Санкт-Петербург

ЦГА РК — Центральный государственный архив Республики Казахстан, г. Алматы ЦГА РУз — Центральный государственный архив Республики Узбекистан, г. Ташкент