- •Предисловие

- •Историография и источники по истории казахстана XVIII- начала XX вв.

- •1. Историография казахстана (XVIII- начало XX веков)

- •2. Проблемы истории казахстана XVIII -начала XX вв. В западной историографии

- •3. Казахские источники по истории XVIII - начала XX вв.

- •1. Внутриполитическая обстановка. Приход к власти абулхаир-хана

- •2. Казахско-ойратские отношения

- •3. Взаимоотношения с россией

- •4. Казахско-башкирские отношения

- •1. Усиление борьбы казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII века

- •2. Начало отечественной войны (Годы Великого бедствия - «Актабан шубырынды, Алкакол сулама»)

- •3. Организация всенародного отпора джунгарской агрессии. Батыры

- •Начало присоединения казахстана к россии (30-40-е годы XVIII в.)

- •1. Создание крепостей в прииртышье как начало военно-колониальных акций царизма в казахстане

- •2. Принятие казахами младшего и среднего жузов российского подданства

- •3. Казахско-ойратские отношения в 40-х гг. XVIII в. И политика россии в регионе

- •1. Хозяйство казахов

- •2. Внешняя торговля

- •3. Социальная стратификация

- •3. Национально-освободительное движение под руководством сырыма датова

- •4. Образование букеевского ханства

- •2. Внутренняя и внешняя политика хана абылая

- •3. Политика вое1шо-администр ативных органов сибирского ведомства в центральных и восточных регионах казахстана в 50-70-е гг. Хуш века

- •4. «Пыльный поход». - финал двухсотлетней войны

- •5. Историческое значение победы казахского народа в борьбе с джунгарской агрессией

- •6. Политическая ситуация на территории среднего

- •1. Казахи в составе ташкентского владения (80-е гг. XVIII в. - начало XIX в.)

- •2. Военная экспансия кокандского и хивинского

- •3. Распространение влияния российской империи в жетысу в 20-е гг. XIX в.

- •Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

- •1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

- •2. Развитие военной колонизации. Казачьи войска в казахстане во второй четверти XIX в.

- •3. Введение новой системы административно-территориального устройства. Создание местных органов исполнительной власти империи

- •1. Оппозиция царским реформам в среднем жузе

- •4. Народно-освободительная борьба под предводительством хана кенесары (1837-1847 гг.)

- •1. Южный казахстан во внешнеполитической стратегии россии и англии на среднем востоке

- •2. Образование сырдарьинской военной линии россии

- •3. Военная экспансия царизма в южном казахстане.

- •4. Национально-освободительная борьба

- •1. Материальная культура казахов в XVIII-XIX вв.

- •2. Традиции бытовой и обрядовой культуры

- •3. Казахская литература XVIII - первой трети XIX веков

- •4. Музыкальное искусство

- •1. Военно-политические мотивы и подготовка проведения реформы 1867-1868 годов

- •2. Восстание казахов в уральской, тургайской областях в 1868-1869 гг. И на мангышлаке в 1870 г.

- •3. Аграрная политика самодержавия.

- •4. Административно-территориальное и судебное устройство в казахстане в конце XIX 8.

- •5. Усиление военного присутствия в регионе

- •6. Административно-политические реформы 60-90-х годов XIX в. В казахстане

- •I. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники формирования, состав

- •2. Казахский аул

- •3. Жатаки (отходничество)

- •4. Переселенческая деревня

- •5. Переселение уйгуров и дунган. Развитие земледелия в жетысу

- •6. Торговля. Ярмарки. Промыслы. Промышленность

- •Глава третья культура казахстана во второй половине XIX в.

- •1. Народное образование

- •2. Просветительское движение среди казахского народа ч. Валиханова, и. Алтынсарина, а. Кунанбаева

- •3. Казахская литература в XIX веке. Акыны и композиторы

- •4. Деятельность краеведческих и научно-исследовательских организаций. Печать

- •1. Население края в начале века

- •2. Развитие промышленности

- •4. Формирование рабочих кадров

- •5. Система землепользования и обострение аграрного вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ

- •Г л а в а пятая

- •1. Активизация политической жизни в казахстане в начале XX века

- •2. Казахстан накануне первой мировой войны

- •3. Казахстан в годы первой мировой войны

- •5. Австро-венгерские и германские военнопленные в казахстане

- •6. Февральская революция в казахстане

- •1. Народное образование

- •2. Деятельность научных учреждений и обществ

- •3. Периодическая печать казахстана

- •4. Казахская литература начала XX века

2. Казахский аул

Реформа 1867-1868 гг. изменила весь уклад социально-экономической жизни номадов, изживая из повседневных традиций обычаи, систему взаимоотношений в их общественной структуре. Старая чингизидская знать, подавленная правовыми ущемлениями и ослаблением имущественной позиции, вытеснялась разбогатевшими скотоводами, выходцами из «черной кости».

В процессе углубления социальной дифференциации новое байство, раз-иодившее скот преимущественно для нужд рынка, без особых усилий вытеснило султанов из волостных управителей, которые отошли на второй план как тень прошлого и былого могущества чингизидов.

Однако обычаи аульной общины оказались сильнее, и представители одного родоподразделения в условиях воздействия капитализма на казахский аул «проживали всегда в величайшем согласии между собою» и в случаях нужды помогали друг другу, что, между прочим, давало повод отдельным исследованиям, поверхностно представляющим своеобразие кочевой жизни казахов, прийти к односторонним заключениям о якобы отсутствии у них классового расслоения.

В общественной жизни аула тон задавали волостные управители, прошедшие «школу межродовых распрей», представители новой колониальной администрации. «... Иметь перевес во всех делах общественных»38 побуждало претендентов на должность волостного управителя не жалеть скота и разных угощений, подкупая влиятельных родоправителей.

«Степной телеграф - узын кулак» настолько оперативно распространял всякие «хабар — известия», что волостные управители, как промежуточное звено между аульными старшинами и уездным управлением, располагая общедоступными каналами, оповещая к приезду «большого начальства», успевали настроить общественное мнение в свою пользу, подстраиваясь под условия новой эпохи. «Перед приездом большого начальства, каковой не бывает внезапным..., управитель на время вступается, складывает с себя свой халат, облекается в фантастический костюм зауряд-хорунжего (фельдфебель), убирает свой трон-кровать, заменяет ее ненавистной европейской мебелью, протрезвляет писарей, закупает вина, закусок... встречает начальство»,39 - так передает свои впечатления автор замечательной работы о казахах Тургайской области И. Хохлов, которому трудно отказать в наблюдательности.

Одним из проявлений социальной жизни все более эволюционирующего аула явилось возрастание роли так называемых «аткаминеров» - в бук-

вальном смысле «ездящий верхом», а в переносном - у кочевников - так стали называть влиятельных и «почетных киргиз», от деятельных усердий которых во многом зависело общественное благополучие. Престиж, или «имидж» волостных зависел от аткаминеров, принимавших живейшее участие в политической агитации во время выборов, они заметно предопределяли успех того или иного претендента, представляя собою своеобразное проявление степного лоббизма. Они, переходя от одного претендента к другому, пользовались непременным почетом и всевозможным гостеприимством, «чувствовали себя счастливейшими людьми и проводили время в нескончаемой еде и питье (кумыса. - Ред.)».40

Вся жизнь степного жителя была связана с состоянием скотоводства, имевшего первостепенный смысл для большей части номадов, являясь источником существования для бедных, богатства — для зажиточных; от своих стад они получали пищу, мясо свежее, вяленое и копченое (сур ет), а также молочные продукты — любимый, распространенный у тюркоязыч-ных этносов кумыс, айран, особого рода сыр - «курт» и «иримшик», одежду -овчины, мерлушки для малахая (шапки), кошмы, войлок.41

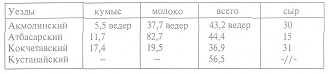

По печатным сведениям той эпохи нетрудно определить средние нормы потребления в ауле молочных продуктов на душу населения:42

Скотоводство как рычаг экономического воздействия имело первостепенное значение и в семейно-брачной жизни номадов, ибо весь калым, являвшийся непременным атрибутом бракосочетания молодоженов, уплачивался только скотом: богатый калым доходил до 100 байтал (молодых кобыл); менее богатый — в 77,67,47,37 и 27 кобыл. В. Юзефо, изучавший быт казахов Тургайской области, сообщал, что ниже вышеуказанных норм «калыма не бывает».

По установлениям шариата каждый мусульманин имел право обзаводиться не более, как четырьмя женами; немногие имели по 3 жены, широко распространенный брачный союз - по две жены, бедняки, не имевшие скота-по одной.43

При этом, согласно шариату, обладатели нескольких жен должны были обеспечить каждую из них отдельной юртой; традиция признавала за старшей женой-байбише более приближенное к хозяину положение; даже в этом случае взаимоотношения между байбише и токалами (остальными женами) оставались взаимоприемлемыми. Достаточно было одного окрика или холодного взгляда полигамного семейного правителя, чтобы в юртах устанавливалось затишье (шаңырақтан шу шыкпас).

Значение скота настолько было велико в повседневной жизни степных обитателей, что жители разных аулов при встрече, приветствуя друг друга, прежде всего справлялись о состоянии животных — «малжан аман ба?» (благополучны ли скот и души?) и только получив утвердительный ответ, с поклоном обращаясь к собеседнику, задавали другой вопрос: «бала-шага

аман ба?» (здоровы ли дети, семья?); затем учтиво вопрошали: «ат колик аман ба?» (здоров ли конь?).44 Тот же И. Хохлов рассказывал: «... вскоре один за другим в землянку полезли соседи Шукурбая (хозяин, у которого тот гостил), сняв калоши и малахаи (шапка. - Ред.), лезли на нары, и, начиная с меня, со всеми поздоровавшись, произнося обычное слово «аман ба?»... пришедший прежде всего спрашивал о здоровье скота, а затем уже о здоровье людей. На все это хозяин отвечал «аллага шукур», т.е. слава богу»,45 -т.е. при всех обстоятельствах - скот на первом плане. Отметим, что необъятные степные просторы, стремление скотовладельцев во время переписей во избежание увеличения кибиточной подати скрыть действительные размеры движимого состояния затрудняли точный учет его ввиду своеобразия природно-географических показателей. Нет сомнения в преобладании численности скота 8 четырех степных областях по сравнению с двумя южными, где Семиреченская область включала в свое подчинение и Северную Кыргызию, Сырдарьинская - несколько уездов Центральной Азии, что заметно осложняет подведение итогов в масштабе Казахстана в территориальных владениях той поры, а потому число скота в двух областях представляется явно заниженным. Ввиду неточности количества скота по разным регионам и за разные промежутки времени, да и общим неудовлетворительным состоянием статистики эпохи, трудно определить его допустимую точность в масштабах края. Тому в немалой степени способствовало суеверие животноводов, твердо уверовавших в то, что, если «сделать точное исчисление скота», а тем более раскрыть истинное количество скота чужому человеку, к тому же чиновнику по переписке, то пересчитанные табуны может постичь несчастье, и они значительно уменьшатся. Такое предзнаменование вызывало у казахов, особенно весьма зажиточных, намерение скрывать действительное состояние своего хозяйства и при расспросах непременно указывать число, менее реального, а в случаях же несчастий, природных катаклизмов, они почти всегда указывали размеры больше действительных,46 а потому зафиксированные данные следует воспринимать меньше реальных, а потери от разных несчастных случаев -несколько преувеличенными. По Семипалатинской области у оседлых жителей за 1888 г. верблюдов - 427 (на 81 больше, чем в1887 г.), лошадей -57 293 (на 3610 больше), крупного рогатого скота — 33 336 (на 1770 больше), овец — 40 862 (на 5447 больше); у номадов верблюдов -62 580 (больше по сравнению с 1887 г. на 4080 голов), лошадей -447 789 (больше на 6176), крупного рогатого скота - 203 766 (больше на 44 851) и овей- 201 170 (больше на 46 957 голов);47 по Тургайской области за 1891 год лошадей-717 588, крупного рогатого скота-395 435, верблюдов - 141 142,овец - 1 975 445, коз 126 I38;48 по Семиреченской области (данные за 1897 г.) лошадей - 85 000, волов, быков - 180 000, коров -290 000, телят - !52 000, верблюдов - 69 000, овец - около 5 000 000, коз -512 000, яков - 785, мулов - 3356, свиней - 28 500, итого - свыше 7 млн; цифра 6—7 млн может быть принимаема за стабильную для определения численности скота у кочевников Семиреченской области;49 по Сыр-дарьинской области лошадей - 644 945 голов, коров - 6 333 929, овец -4 841 263 простых, 79 284 - тонкорунных, верблюдов - 472 445, коз -811 174, ослов - I! 293, свиней - 8261; всего -7 727 034.50 В ведомости же «О скотоводстве в уездах области» за 1894 г. зафиксировано 6 566 344 головы (включая сведения по Ташкентскому уезду);51 по Акмолинской области (сведения начала XX в.) лошадей - 918 620, крупного рогатого скота-943 714, овец- 1 371 097, коз - 167 301, свиней -65 860, верблюдов - 87 785, всего - 3 554 377 голов.52

Мы полагаем, что общая численность скота в шести областях Казахстана с некоторыми колебаниями достигала не менее 40 млн голов. Для сравнения: в России за 1871 г. крупного рогатого скота было 21 604 000, лошадей

- 15 542 000, овец - 44 841 000, свиней - 9 404 000, итого - 91 391 000; в Германии соответственно- 15 140000,34445000,29 841000,9043 000, итого

- 88 469 000 голов.53 Следовательно, на каждого человека в среднем приходилось в Казахстане: верблюдов - 0,55, крупного рогатого скота -1,12, лошадей - 2,83, баранов — 6,41, коз — 0,3, итого - 11,21; по тем же показателям в России: крупного рогатого скота - 0,34, лошадей — 0,24, овец - 0,70, свиней — 0,14, итого — 1,42; в Германии: крупного рогатого скота — 0,37, лошадей - 0,23, овец - 0,72, свиней - 0,220, всего - 1,52. Итак, на каждого казаха приблизительно приходилось скота в восемь раз более, чем на каждого в Европе.54 Если же распределить наличное количество скота по кибиткам, то можно получить следующие данные: в 1870 г. — 59 голов, в 1881 г. - 29,9. в 1885 г. - 27,0, в 1890 г. - 23,3, в 1895 г. - 23,3, в 1900 - 22,3.55

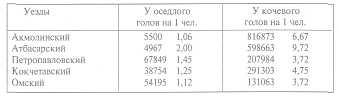

Теперь рассмотрим показатели по распределению скота с учетом дифференцированной доли оседлого и кочевого населения на материалах одной степной области — Акмолинской:56

Из таблицы видно, что у кочевого населения южных уездов - Акмолинского и Атбасарского, - имелось скота 1415 536 голов, или около 70% и на 1 человека —7,7 голов, тогда как в северных уездах — около 30% и на 1 человека немногим более 4. Разница эта объясняется тем, что южные уезды, занимающие 2/3 площади области, населенные «почти исключительно» казахами, представляют собой более широкий простор, нежели северные, где почти 1/2 населения оседлое, для которого скотоводство играло второстепенную роль, хотя и продолжало сохранять немаловажное значение.57

Однако, экстенсивная, пастбищная, дикотравная система, когда скотовладелец в течение года «довольствует» свое богатство тебеневкой и скот находится на подножном корму, лошадь не знает овса, а крупный рогатый скот — сенозаготовки, обрекало животноводство на непредсказуемые последствия. Суровые зимы сопровождались массовой гибелью скота. Само слово «жут» (поглощение) приводило скотовладельцев в отчаяние. Сравнительно редко повторяющиеся лютые морозы, непосредственно следующие за ними дожди, кратковременная оттепель, опять морозы - покрывали всю поверхность степи коркой льда, гололедицей, лишавшей скот возможности добывать из-под снежного покрова остатки осенней травы, при благоприятном течении зимних месяцев, служившей единственно доступным для животных кормом. В силу суровости зимы, оледенелости снега «зажиточные киргизы теряли почти все состояние, а бедные впадали в крайнюю нужду»,58 в 1879—1880 гг. в Туркестанской, Акмолинской, Сырдарьинской областях из 13 млн голов погибло 6 млн, т.е. почти половина.59 Трудновоспол-нимые последствия этого жута настолько встревожили колониальную администрацию, что 15 февраля 1889 г. губернатор Сырдарьинской области отправил срочный запрос исполняющему обязанности туркестанского генерал-губернатора для выяснения следующих обстоятельств: какие ближайшие последствия можно ожидать от настоящей суровой зимы; какие необходимы меры для обеспечения народного благосостояния.60 Вторая часть документа заканчивается с нескрываемой тревогой, какие меры необходимы, «если зима дурно отразится на хозяйстве населения» и не повлияет ли эта зима «на возвышение цен на провиант и фураж».61 С учетом непредвиденных природно-климатических катаклизмов крупные скотовладельцы использовали старинный обычай тебеневки для облегчения естественного кормления скота, пуская его на пастбища по следующей схеме: впереди шли лошади как«самые старательные разгребатели снега», за ними — крупный рогатый скот. И, наконец, на разрыхленных местах овцы щипали почти корешки травы.

Потребности животноводства побуждали казахов расселяться мелкими группами, принимая во внимание неудобства скученности расположения аулов. Два-три хозяйства в горных районах, где для пастьбы скота была ограничена земля, 20—30 юрт - в степных районах. Чем дальше скот перегонялся на летние пастбища, тем он был тучнее; от продажи на ярмарках или обменом можно было выручить большие деньги, особенно при продаже партиями. С другой стороны, это зависело от флоры местности. К примеру, в северных уездах Тургайской области, где преобладали богаторазнотравные пастбища, у казахов были пашни, где летние кочевки не отстояли дальше 20 или 40 верст от зимовок; на юге же, где пастбища скудны, казахи уходили верст за 400 и более от своих родовых гнезд — аулов.62

В Актюбинском и Уральском уездах, а также в Приишимской и Приир-тышской полосах казахи располагали возможностью делать большие запасы сена, в некоторых районах, на худой конец, — соломы, что в некоторой степени удовлетворяло кормовые потребности скота в период зимних морозов. Относительно жайляу — летних пастбищ у казахов проблем в основном не возникало, обычно ими пользовались совместно, без ограничений; они пасли скот сколько вздумается на началах родовой принадлежности земли.63 Более того, чиновники уездных управлений, довольно плохо представлявшие районы традиционных кочевий, вследствие упорного поиска, зачастую с помощью аульных старшин, с трудом находили зимовки кочевников, ибо сведений о зимовках почти не собиралось. К примеру, в Кокче-тавском уезде, где изобилуют лесные массивы, обнаружить зимовки кибит-ковладельцев представляло большие затруднения.64 .

Жизнь подсказала казахам постепенно от подножного зимнего корма для скота перейти к сенокошению, заготовке сена. Тем временем казаки, получившие большие земельные наделы, «отличнейшие земельные наделы за недостатком рабочих рук, охотно стали пускать казахов не только на перезимовку, но и на летовку с отдачей им на обоюдовыгодных условиях своих сенокосов».65 Особенно в районах Прииртышья, Приуралья, в поймах рек Ишим, Или, Тургай, получив в пользование богатые для земледелия участки, «устроившись в самых благодатных для существования»66 землях, казаки часто нанимали обезземелившихся казахов для сельхозработы; недоразумения между казахами и казаками доставляли много хлопот уездным администрациям. «Непрекращающиеся и нередко преувеличенные жалобы одних (казаков - Ред.) на постоянные потравы кочевниками отведенных крестьянам (переселенцам. -Ред.) лугов и пастбищ»,67- как признавал в официальном отчете генерал-губернатор Туркестанского края, - изрядно усложняли взаимоотношения между двумя группами населения.

Положение казахского аула усугублялось в связи с переходом части казахов, кочевавших «на землях Алтайского горного округа на правобережье, а также во внутренние регионы «Сары-Арки» (Золотая степь) для соединения со своими сородичами». 22 октября 1880 г. были приняты «Правила и дозволения киргизам кочевать» на землях Алтайского горного округа, в которых говорилось «... о временном характере оставления киргизов на Кулундинской степи (между Иртышом и Обью) и принятии соответствующих мер к постепенному и спокойному переведению кочевников в Степную область».68

Положение же Главного управления Западной Сибирью от 4 марта 1849 г. и 23 июля I860 г., несмотря на давность и действие реформ 1867-1868 и 1886-1897 гг. сохранялось и казахам по-прежнему «воспрещалось» не только иметь кочевки и пасти скот близ боровых и соленых озер, но и приближаться к ним на расстояние 20 верст;69 казахи же Алтайского горного округа «в случае переходов к земледелию и образованию оседлых обществ» облагались оброком наравне с бывшими пришлыми крестьянами по 6 руб. с каждого.70 Такая угроза заставляла тысячи казахских семей переселиться ближе к своим соплеменникам в Семипалатинскую область, усугубив земельную тесноту. В этих условиях массовый переход казахов к хлебо-

пашеству оставался единственной альтернативой в обеспечении кочевников продуктами питания, скотоводства - запасом сена. Все более проникающие в аульную экономику торгово-денежные отношения открывали перед бывшими животноводами перспективу реализации излишков хлеба на городских рынках, степных ярмарках.

Царские чиновники, высшая колониальная администрация слабо верили в возможность выбора земледелия кочевниками как самостоятельной отрасли экономики, видя «непреоборимую страсть» номада для перехода к многоукладной системе. Даже И. Завалишин, вдумчивый автор замечательного исследования, выражал нигилистическое отношение к этому лишь на том основании, что казахи «хлеба едят очень мало».71

Прежде всего оговоримся относительно одной реалии - в отношении объема посева зерновых культур на человека у казахов; земледелие составляло «ничтожную пропорцию» и оно не имело такового значения в их жизни как, скажем, для оседлых жителей. Мясные и молочные продукты, как и прежде, занимали доминирующее положение в повседневном пищевом рационе кочевника.

В неблагополучных почвенных районах, к которым относили районы преобладания сухих степных пространств, небогатых растительным покровам, хлебопашество не получило ожидаемого распространения. Тем не менее, казахское хлебопашество (пшеница, просо), развивавшееся в северных уездах Акмолинской, юго-восточных районах Семипалатинской областей при примитивном искусственном орошении полей посредством арыков, наполняемых водою из ближайшей реки, озера с помощью чигирей, а нередко с помощью применения водоподъемных машин, достигало превосходных результатов.72

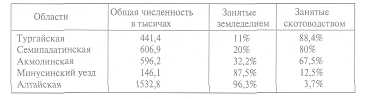

О соотношении удельного веса кочевого и оседлого населения в обшей численности жителей. По переписи 1897 г. процент занимающихся земледелием вообще, и процент, занятых скотоводством в нижеприведенных трех степных областях в сопоставлении с данными двух российских уездов выглядит так:73

Судя по таблице, прежде всего бросается в глаза разница в росте оседлого и кочевого населения. В ней оседлое население возрастает значительно быстрее, чем кочевое; это явление несколько заметнее в Тургайской области, где темп роста оседлых жителей обгоняет номадов в 3,5 раза.

Жизнь постепенно брала свое и успехи хлебопашества вчерашних кочевников применительно к отдельным уездам были впечатляющие: к примеру, за 1897-1901 гг. в пользовании казахов находилось: в Петропавловском уезде - 4 287,3 тысячи десятин, Омском - 35 260, в Акмолинском -10 493.8, Кокчетавском - 5352,4, Атбасарском - 11 656, Каркаралинском - 6899,3, Семипалатинском-5676,4, Усть-Каменогорском-43147,1, Зайсанском - 5091,8, Кустанайском - 84 490, Актюбинском - 51 836. Число казахских земледельческих хозяйств составляло соответственно в 1 - 11 329, 2 - 6329, 3-18 621,4 - 12498, 5-12 837, 6-21 833, 7-17 865, 8-21 522, 9-15 069, 10 - 1777, 11-12 474.74

И, конечно, опять-таки природно-географические условия давали широкий простор в тех уездах, где для земледелия имелись благоприятные возможности. К примеру, относительно Тургайской области, размеры посевной площади обуславливались «почти исключительно» хлебопашеством в одном Кустанайском уезде: из 217 749 десятин на его долю падало 210 408 десятин, т.е. около 97% общей площади обрабатываемых казахскими ки-битковладельцами земель; в Акмолинской области основную посевную площадь включал Кокчетавский уезд, отличавшийся наибольшим плодородием, за ним следует Акмолинский, на последнем месте этой области -Атбасарский уезд." Наиболее обеспеченными же землею оказались казахи Акмолинской области, где в одноименном уезде на каждого кибитковла-дельца приходилось 378 десятин, в Петропавловском - до 906 десятин, в Атбасарском, Усть-Каменогорском — до 393.76

Однако, величина посевных площадей — далеко не определяющий фактор уровня развития земледелия в уездах. В числе этих земель имелись участки, вовсе непригодные для использования, как, например, Голодная степь. Однако, если предположить, что 30% общей площади совершенно неудобны, то даже в наиболее малоземельном уезде - Усть-Каменогорском, казахи в среднем имели на одну кибитку 150 десятин, что вполне было бы достаточно для нормального ведения единоличного хозяйства.77

Если сопоставить средние данные применительно к индивидуальным хозяйствам казахских и русских семей, к примеру, по уездам Тургайской области, то автохтонные жители, обладая гораздо большими масштабами земельного фонда, значительно уступали переселенческим семьям: в 1900 г.было посеяно зерновых в пудах на русских пашнях 184 451 п., на казахских - 371 297 п. и на одну семью русского населения в среднем приходилось посеянных зерновых 30,3 п., а на казахскую - 5,3 п.78

Одним из быстроразвивающихся очагов казахского земледелия явилось Жетысу. Быстрыми темпами земледелие распространялось в Джаркентс-ком уезде, где после 1883 г. царским правительством не было изъято ни одной десятины земли; медленный же темп казахских запашек наблюдался в Верненском уезде, где более 25% угодий было изъято администрацией под казачьи станицы, крестьянские поселки и для других целей, а в Капальском и Лепсинском уездах было экспроприировано только 5% угодий, чему соответствовал быстрый рост запашек у казахов.79

Наряду с этим следует отметить очевидный факт сосредоточения в руках русско-украинского крестьянского хозяйства наиболее плодородных земель в Илййской, Чуйской, Иссык-Кульской, Каратальской и Коксуйс-кой долинах, а также у предгорьев Алатауских, Тарбагатайских хребтов, ранее являвшихся собственностью аульных общин.

В целом, заканчивая раздел о казахском ауле, надо подчеркнуть объективное влияние развития капитализма вширь на углубление социальной и имущественной дифференциации аульной общины. Которую, с одной стороны, следует рассматривать как результат разрушения застойности «многодикотравного» животноводства, а с другой стороны, массовый переход к оседлости не мог отодвинуть на второй план традиционную форму хозяйства - скотоводство, по-прежнему определявшее смысл жизни, обычаи, уклад существования многомиллионного кочевничества и создавшее формы многообразия местной экономики вплоть до 20-х годов XX в., как:

1 - кочевое скотоводческое хозяйство в «чистом» виде; 2 — оседлое земледельческое хозяйство; 3 - кочевое скотоводческое хозяйство, но с разнообразной структурой сенокошения и земледелия; 4 - земледельческо-ско-товодческое, с элементами двух видов хозяйства с тенденцией преобладания первого; 5 — полуоседлая скотоводческая форма с сенокошением.80

Итак, пользуясь данными об объективном процессе необратимого вовлечения населения казахского аула в земледельческую экономику с элементами рыночного принципа приобретения и реализации ее продукции на ярмарках, городских базарах, надо сделать вывод об основательном разрушении натурального хозяйства экстенсивного скотоводства до конца XIX века.

Дифференциационные процессы глубоко затронули структуру животноводства, дав в руки нового байства из «черной кости» реальные рычаги в окончательном вытеснении чингизидов из хозяйственной и политической сферы, расширив почву для постепенного формирования прослойки алып-сатаров (перекупщиков), разоряя рядовых малоскотных бедняков, которые в поисках новых источников жизнеобеспечения превращались в классы наемных рабочих, пополняли численность городского населения, сформировали группу жатаков.