- •Предисловие

- •Историография и источники по истории казахстана XVIII- начала XX вв.

- •1. Историография казахстана (XVIII- начало XX веков)

- •2. Проблемы истории казахстана XVIII -начала XX вв. В западной историографии

- •3. Казахские источники по истории XVIII - начала XX вв.

- •1. Внутриполитическая обстановка. Приход к власти абулхаир-хана

- •2. Казахско-ойратские отношения

- •3. Взаимоотношения с россией

- •4. Казахско-башкирские отношения

- •1. Усиление борьбы казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII века

- •2. Начало отечественной войны (Годы Великого бедствия - «Актабан шубырынды, Алкакол сулама»)

- •3. Организация всенародного отпора джунгарской агрессии. Батыры

- •Начало присоединения казахстана к россии (30-40-е годы XVIII в.)

- •1. Создание крепостей в прииртышье как начало военно-колониальных акций царизма в казахстане

- •2. Принятие казахами младшего и среднего жузов российского подданства

- •3. Казахско-ойратские отношения в 40-х гг. XVIII в. И политика россии в регионе

- •1. Хозяйство казахов

- •2. Внешняя торговля

- •3. Социальная стратификация

- •3. Национально-освободительное движение под руководством сырыма датова

- •4. Образование букеевского ханства

- •2. Внутренняя и внешняя политика хана абылая

- •3. Политика вое1шо-администр ативных органов сибирского ведомства в центральных и восточных регионах казахстана в 50-70-е гг. Хуш века

- •4. «Пыльный поход». - финал двухсотлетней войны

- •5. Историческое значение победы казахского народа в борьбе с джунгарской агрессией

- •6. Политическая ситуация на территории среднего

- •1. Казахи в составе ташкентского владения (80-е гг. XVIII в. - начало XIX в.)

- •2. Военная экспансия кокандского и хивинского

- •3. Распространение влияния российской империи в жетысу в 20-е гг. XIX в.

- •Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

- •1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

- •2. Развитие военной колонизации. Казачьи войска в казахстане во второй четверти XIX в.

- •3. Введение новой системы административно-территориального устройства. Создание местных органов исполнительной власти империи

- •1. Оппозиция царским реформам в среднем жузе

- •4. Народно-освободительная борьба под предводительством хана кенесары (1837-1847 гг.)

- •1. Южный казахстан во внешнеполитической стратегии россии и англии на среднем востоке

- •2. Образование сырдарьинской военной линии россии

- •3. Военная экспансия царизма в южном казахстане.

- •4. Национально-освободительная борьба

- •1. Материальная культура казахов в XVIII-XIX вв.

- •2. Традиции бытовой и обрядовой культуры

- •3. Казахская литература XVIII - первой трети XIX веков

- •4. Музыкальное искусство

- •1. Военно-политические мотивы и подготовка проведения реформы 1867-1868 годов

- •2. Восстание казахов в уральской, тургайской областях в 1868-1869 гг. И на мангышлаке в 1870 г.

- •3. Аграрная политика самодержавия.

- •4. Административно-территориальное и судебное устройство в казахстане в конце XIX 8.

- •5. Усиление военного присутствия в регионе

- •6. Административно-политические реформы 60-90-х годов XIX в. В казахстане

- •I. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники формирования, состав

- •2. Казахский аул

- •3. Жатаки (отходничество)

- •4. Переселенческая деревня

- •5. Переселение уйгуров и дунган. Развитие земледелия в жетысу

- •6. Торговля. Ярмарки. Промыслы. Промышленность

- •Глава третья культура казахстана во второй половине XIX в.

- •1. Народное образование

- •2. Просветительское движение среди казахского народа ч. Валиханова, и. Алтынсарина, а. Кунанбаева

- •3. Казахская литература в XIX веке. Акыны и композиторы

- •4. Деятельность краеведческих и научно-исследовательских организаций. Печать

- •1. Население края в начале века

- •2. Развитие промышленности

- •4. Формирование рабочих кадров

- •5. Система землепользования и обострение аграрного вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ

- •Г л а в а пятая

- •1. Активизация политической жизни в казахстане в начале XX века

- •2. Казахстан накануне первой мировой войны

- •3. Казахстан в годы первой мировой войны

- •5. Австро-венгерские и германские военнопленные в казахстане

- •6. Февральская революция в казахстане

- •1. Народное образование

- •2. Деятельность научных учреждений и обществ

- •3. Периодическая печать казахстана

- •4. Казахская литература начала XX века

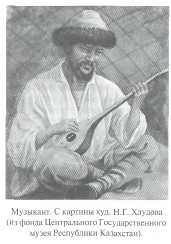

4. Музыкальное искусство

Музыкальное народное творчество. Органичной частью духовной кулыуры, входившей в быт, общественную жизнь и трудовую деятельность казахского народа, являлась музыка. Было распространено традиционное исполнительство - сольное пение и сольная игра на музыкальном инструменте, редко - унисонное хоровое исполнение; основными формами произведений являлись песни и кюи (инструментальные пьесы)

Бытовало более 20 разных музыкальных инструментов, одни из них -шертер, жетиген, сазсырнай, кепшек, шанкобыз, дангыра, асатаяк и другие, позволявшие извлекать только небольшое количество звуков однообразного тембра, - перестали удовлетворять профессиональным требованиям и постепенно исчезли. Другие же, поддающиеся усовершенствованию звуковых качеств, составили основной музыкальный инструментарий. Это домбра - щипковый деревянный, с двумя или, реже, с тремя струнами из жил животных, инструмент, с овальным (грушевидным), плоским, треугольным или четырехугольным (трапециевидным) корпусом; кобыз или кылкобыз — смычковый двухструнный инструмент, имеющий полый деревянный чашеобразный корпус и вогнутый гриф; сыбызгы - продольная флейта из дерева, пустотелого тростника или металла с 4-6-ю пальцевыми отверстиями; дауылпаз - ударный инструмент в виде небольшого деревянного или металлического котла с натянутой сверху кожей. Позднее появился сырнай, так называли двухрядные гармоники, привозимые купцами из России на меновые дворы и ярмарки.

Песни и кюи начинали свадьбы, предворяли совещания аксакалов (старейшин), отмечали откочевки на жайляу (летовки) и возвращение в кыстау (зимовки); в песнях воспевались ловчие птицы и прославленные скакуны, а звонкоголосые хабарши (вестники, глашатаи) разъезжали по аулам и в речитативных распевах сообщали важные новости. Женщины пели, устанавливая юрты, во время доения, когда взбивали шерсть, пряли, ткали ковры, катали кошмы, баюкали детей. Традиционной песней жубату приходили утешать семью в постигшем ее горе, песней суюнши поздравляли с радостным событием.

Музыкальные произведения по содержанию и сложности исполнения были различны. Песни, исполняемые во время трудовых процессов и бытовых ритуалов (свадеб, похорон), а также колыбельные и детские песни отличались лаконичностью, выразительностью мелодий небольшого диапазона, традиционностью содержания текста. Их пели все. А песни и кюи, особенно на лирические и социальные темы, на исторические, эпические и легендарные сюжеты, имели мелодии широкого диапазона с ладовыми перепевами, сложными формами и переменными метроритмическими структурами. Они входили в репертуар профессионалов, которых в зависимости от тематики исполняемых произведений называли акын (поэт), жырау или жыршы (сказитель эпоса, легенд, историй), әнші, или өленші (певец), күйші (инструменталист), ертекші (сказочник) и т. д.

Одаренность профессиональных музыкальных деятелей выявлялась

на специальных айтысах (соревнованиях) в присутствии многочисленных зрителей. Такие музыкально-поэтические состязания проводились по праздникам, по случаю откочевки на жайляу, во время свадеб и по поводу других семейных событий. Победителям вручали богатые призы, им оказывали особое внимание, наиболее выдающимся присваивали уважительные приставки к именам — «сал» или «cepi», слава о них быстро распространялась по аулам, их везде принимали с большим почетом.

В условиях почти полной неграмотности музыка, как и поэзия, оказывала громадное влияние на формирование мировоззрения, моральных устоев и эстетических вкусов людей.

Репертуар. В XVIII - первой половине XIX вв. музыкальное искусство развивалось на основе преемственности и сохранения лучших образцов произведений прошлых времен и создания новых, непосредственно связанных с повседневной жизнью народа. В репертуаре певцов и музыкантов были песни и кюи на космогонические темы — о звездах, Луне, Солнце и других планетах; на демонологические - о жезтырнаке (ведьме с медными когтями), жине (черте), пери (ангеле); в аулах звучала и «колдовская» музыка баксы (шаманов) во время их «врачевательных» действий. Но, как правильно отмечал известный исследователь народов Центральной Азии и Казахстана В. В. Радлов, казахский народ в своих песнях более всего ценил «не какой-то чудесный и сказочный мир, напротив, он воспевает в них собственную жизнь, свои собственные чувства и стремления... не колоссальное и не сверхъестественное, а истинно существующее».3 Реальная жизнь находила художественное выражение во множестве разнообразных лирических и в наиболее устойчивых по своим мелодиям и текстам семейно-обрядовых, семейно-бытовых и трудовых песнях и кюях. В них раскрывались социальное неравенство, экономическая зависимость, унижение человеческой личности. Яркой поэтической одухотворенностью, искренностью радостных и горестных переживаний отличалась, например, музыка свадебного обряда. Начиналась свадьба с песни или кюя «Той бастар» (Открытие торжества), в которых возносились достоинства родителей жениха и невесты, родичей и всего рода, а молодым предсказывалась счастливая семейная жизнь. На молодежных вечеринках пелись «Жар-жар» (припевные восклицания) - песни-состязания девушек и жигитов, которые соревновались в остроумных импровизациях о происходящем событии. Расставаясь с родителями, родственниками, аулом, молодая невеста пела горестную песню «Кыз коштасуы» (Прощание девушки) или «Сыңсу» (Прощальная). В ауле мужа ее встречали у порога юрты песней назидательного «Беташар» ( Открытие лица).

Жырау и жыршы, исполняя эпические и исторические сказания и легенды, использовали характерные речитативные мотивы, а также песенные и инструментальные формы. Но наиболее распространенный вид исполнения-эпоса имел синкретический;' то есть нерасчлененный, характер, основой которого было мастерство рассказчика с элементами пения, игры на инструменте, мимикой и жестикуляцией. Жыршы оттеняли диалоги действующих лиц разными интонациями: суровыми, мужественными - героя; нежными, лирическими - героини; надменными, злобными — отрицательных персонажей. Многие исследователи отмечали большое мастерство сказителей и их феноменальную память.

В XVIII в. большое развитие получила профессиональная деятельность певцов, инструменталистов, акынов. Благодаря им в песенной музыкальной культуре сохранились произведения авторов древних времен: кюи «Ақсақ құлан» и «Жошыхан», «Қобланды-батыр», «Қамбар-батыр», песенные поэмы «Қозы Көрпеш—Баян сұлу», «Қыз Жибек» и др.

Однако это одна часть музыкальной культуры XVIII в. Другой ее значительной стороной были произведения на темы истории древних времен и особенно современности. В Казахской степи звучали песни «Ес-кандер» - об Александре Македонском, доходившем во время завоевательных походов до верховий рек Окс и Яксарт (Амударьи и Сырдарьи), «Әмір ақсақ» (Хромой эмир) - о Тамерлане, среднеазиатском полководце и завоевателе. Но более всего привлекали внимание народа песни и кюи, относящиеся к его истории. В этих кюях, скорбных по своему звучанию, повествовалось о временах, когда постоянные распри и войны родовых старейшин, султанов, батыров и биев за власть над улусами, за владение пастбищами, заставляли более слабые общинные союзы откочевывать на другие земли.

В инструментальной музыке сформировалась традиция посвящать отдельные кюи выдающимся историческим личностям или изображать в них разные эпизоды из их жизни.

Выразительной музыкальной зарисовкой о Сырыме Датове является кюй «Сырым сазы» (Думы Сырыма). Разнообразная настроенность музыки показывает Сырыма во время раздумий перед началом восстания, когда он был уверен в успехе борьбы. Этот решающий эпизод является главным: в музыке кюя звучат отголоски боевых кличей, призывная дробь дауылпазов, рисуется картина скачущих лавиной всадников.

Трагические события в истории казахского народа, связанные с нашествием джунгарских завоевателей весной 1723 г., нашли художественное отражение во многих кюях и песнях современников,

Одним из них был выдающийся домбрист и композитор Байжигит из рода керей. Им созданы кюи «Актабан шубырынды» и «Кайын сауған» (Доение березы - ее сок спасал народ от голодной смерти) и другие. У Байжигита было много кюев (по рассказам, до 300) на темы народной жизни и быта, среди них выделялся девятичастный кюй «Аңшы зары» (Печаль охотника) о разных случаях во время охоты.

Одним из наиболее ярких воплощений этих мрачных лет истории стала песня неизвестного автора «Елимай» (Родина моя). В простой по мотиву песне, в неувядаемых музыкальных образах, как в выплавленном от посторонних примесей металле, сконцентрировано страдание народа, покидающего свой край.

Заметный след в музыкальной культуре XVIII в. оставило антифеодальное и антиколониальное восстание 1836—1837 гг., руководимое Иса-таем Таймановым и его ближайшим соратником, акыном и певцом Ма-хамбетом Утемисовым.

Одно из своих первых сочинений — кюй «Кішкентай» (Малый) посвятил восстанию Исатая Тайманова начинающий в те годы творческий путь будущий народный композитор Курмангазы Сагырбаев (1806-1879 гг.). Являясь участником восстания, он воплотил в этом кюе порывы народа к освобождению от феодально-байского гнета и пут колониализма. В нем звучат отголоски народной скорби, горечи поражения. Музыка кюя «Кшкентай» (название имеет идейный смысл — «мало сил для победы») своей волнующей темпераментной образностью, четкостью композиции, сложностью фактуры свидетельствовала о появлении замечательного таланта, который развивался в самой гуще народа и неустанным трудом достиг впоследствии классических вершин народной профессиональной музыкальной культуры.

1 Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в пяти гамак. Д., 1985, г. 3, с. 58.

2 Там же, с. 62.

3 Родлов В. В. Образцы народной литературы северных тюркских племен, 4.V., СПб., 1875, с. 7.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Г л а в а первая

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА В 60-90-Е ГОДЫ XIX В.