- •Предисловие

- •Историография и источники по истории казахстана XVIII- начала XX вв.

- •1. Историография казахстана (XVIII- начало XX веков)

- •2. Проблемы истории казахстана XVIII -начала XX вв. В западной историографии

- •3. Казахские источники по истории XVIII - начала XX вв.

- •1. Внутриполитическая обстановка. Приход к власти абулхаир-хана

- •2. Казахско-ойратские отношения

- •3. Взаимоотношения с россией

- •4. Казахско-башкирские отношения

- •1. Усиление борьбы казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII века

- •2. Начало отечественной войны (Годы Великого бедствия - «Актабан шубырынды, Алкакол сулама»)

- •3. Организация всенародного отпора джунгарской агрессии. Батыры

- •Начало присоединения казахстана к россии (30-40-е годы XVIII в.)

- •1. Создание крепостей в прииртышье как начало военно-колониальных акций царизма в казахстане

- •2. Принятие казахами младшего и среднего жузов российского подданства

- •3. Казахско-ойратские отношения в 40-х гг. XVIII в. И политика россии в регионе

- •1. Хозяйство казахов

- •2. Внешняя торговля

- •3. Социальная стратификация

- •3. Национально-освободительное движение под руководством сырыма датова

- •4. Образование букеевского ханства

- •2. Внутренняя и внешняя политика хана абылая

- •3. Политика вое1шо-администр ативных органов сибирского ведомства в центральных и восточных регионах казахстана в 50-70-е гг. Хуш века

- •4. «Пыльный поход». - финал двухсотлетней войны

- •5. Историческое значение победы казахского народа в борьбе с джунгарской агрессией

- •6. Политическая ситуация на территории среднего

- •1. Казахи в составе ташкентского владения (80-е гг. XVIII в. - начало XIX в.)

- •2. Военная экспансия кокандского и хивинского

- •3. Распространение влияния российской империи в жетысу в 20-е гг. XIX в.

- •Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

- •1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

- •2. Развитие военной колонизации. Казачьи войска в казахстане во второй четверти XIX в.

- •3. Введение новой системы административно-территориального устройства. Создание местных органов исполнительной власти империи

- •1. Оппозиция царским реформам в среднем жузе

- •4. Народно-освободительная борьба под предводительством хана кенесары (1837-1847 гг.)

- •1. Южный казахстан во внешнеполитической стратегии россии и англии на среднем востоке

- •2. Образование сырдарьинской военной линии россии

- •3. Военная экспансия царизма в южном казахстане.

- •4. Национально-освободительная борьба

- •1. Материальная культура казахов в XVIII-XIX вв.

- •2. Традиции бытовой и обрядовой культуры

- •3. Казахская литература XVIII - первой трети XIX веков

- •4. Музыкальное искусство

- •1. Военно-политические мотивы и подготовка проведения реформы 1867-1868 годов

- •2. Восстание казахов в уральской, тургайской областях в 1868-1869 гг. И на мангышлаке в 1870 г.

- •3. Аграрная политика самодержавия.

- •4. Административно-территориальное и судебное устройство в казахстане в конце XIX 8.

- •5. Усиление военного присутствия в регионе

- •6. Административно-политические реформы 60-90-х годов XIX в. В казахстане

- •I. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники формирования, состав

- •2. Казахский аул

- •3. Жатаки (отходничество)

- •4. Переселенческая деревня

- •5. Переселение уйгуров и дунган. Развитие земледелия в жетысу

- •6. Торговля. Ярмарки. Промыслы. Промышленность

- •Глава третья культура казахстана во второй половине XIX в.

- •1. Народное образование

- •2. Просветительское движение среди казахского народа ч. Валиханова, и. Алтынсарина, а. Кунанбаева

- •3. Казахская литература в XIX веке. Акыны и композиторы

- •4. Деятельность краеведческих и научно-исследовательских организаций. Печать

- •1. Население края в начале века

- •2. Развитие промышленности

- •4. Формирование рабочих кадров

- •5. Система землепользования и обострение аграрного вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ

- •Г л а в а пятая

- •1. Активизация политической жизни в казахстане в начале XX века

- •2. Казахстан накануне первой мировой войны

- •3. Казахстан в годы первой мировой войны

- •5. Австро-венгерские и германские военнопленные в казахстане

- •6. Февральская революция в казахстане

- •1. Народное образование

- •2. Деятельность научных учреждений и обществ

- •3. Периодическая печать казахстана

- •4. Казахская литература начала XX века

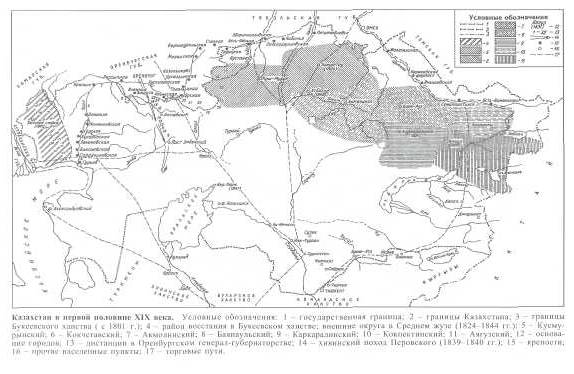

Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

Геополитическое местоположение Казахстана в случае завершения присоединения его в состав и без того разросшейся империи, позволило бы, раздавив слабые в военном отношении Кокандское и Хивинское ханства, свести на нет проникновение первой колониальной империи — Англии в район Восточного Туркестана, чему преградой оставался Казахский край.1 В журнале военно-топографического описания «Киргизской степи» за 1820 г. можно прочесть следующее: «Петр Великий, стремясь к расширению активной торговли русских и, простирая свои виды широко, посмотрел на Индию; желая в корне изменить обоюдные отношения, он думал не только расширить торговые сношения, решился сделать стратегический шаг с целью подчинить своей власти Хивинского, а затем и Бухарского владетелей, а также г. Яркеть (китайский город Яркенд. -Ред.), где и надеялся найти богатые золотые россыпи».2 Экономические интересы Российской империи наряду с глобальными политическими планами Петербурга, ускоряли постепенное продвижение ее вглубь Центральной Азии, придерживаясь при этом стратегических предначертаний царя.

Помимо отмеченных обстоятельств, отмена института ханства также ускорялась опасениями правительства, что приграничные районы юго-восточного Казахстана, сохранившие к тому времени политическую обособленность, из-за колониальных захватов и открытого вытеснения автохтонного населения с веками насиженных мест могут «податься» в китайскую сторону и принять «богдыханекое подданство». О чем в свое время писала известный историк Н. Г. Аполлова: «Русское правительство, - отмечала она, - контролируя дипломатические связи своих неустойчивых подданных (казахов. - Ред.) пыталось всеми способами предупредить возможности их перехода в другое подданство».3

Смерть Абылая в 1781 г., раздоры между его многочисленным потомством ослабили ханскую власть. Более того, в 1795 г. два султана, 19 старшин и 122 360 казахов направили на имя императрицы Екатерины II прошение об отстранении Уали с ханского престола.4 Правительство тогда сочло нецелесообразным ликвидировать ханскую власть, однако, с целью ее ос-

лабления несколько позднее назначило в Среднем жузе наряду со здравствующим Уали второго хана - султана Бокея.

27 декабря 1810 г. Сибирская администрация разработала и разослала по всем крепостям Ишимской, Верхнеиртышской, Алтайской линий «клятвенное обещание на подданство». Оно обязывало казахов, принявших российское подданство, строго придерживаться российской ориентации, и за «клятвопреступления» предусматривались строгие взыскания. Подобные предписания, наоборот, усложняли обстановку в Среднем жузе и, несмотря на относительное затишье, наиболее дальновидные султаны, бии, старшины, множество казахских аулов, почувствовав надвигающуюся угрозу, «бежали в чужие страны», особенно в Синьцзян, откочевывали в пределы среднеазиатских владений.5

Петербургский двор выжидал, искал поводов к бескровному смещению соправителей: Бокея и Уали. И тот, и другой не обладали необходимыми инструментами для управления обширным краем. Россия, проводя политику «разделяй и властвуй», натравливала их друг на друга, переманивая на свою сторону зажиточных султанов, по своим богатствам соперничавших с гордыми обедневшими ханами. Сведения А. И. Лев-шина, что немало казахов, в табунах которых «считают» по 8,9 или даже 10 тыс. лошадей, 400-500 верблюдов, до 20 тыс. овей,6 отражают состояние наиболее богатых султанов-скотовладельцев. Богатство давало политический вес, обладало чуть ли не магическим свойством в притягивании к ним разорившихся из-за частых кочевок по землям чужих родов аулов, лишившихся собственности и угодий вследствие активизации военных функций крепостей и заселения плодородных районов казачьим контингентом. К тому же значительная удаленность казахских степей от центральных губерний и правительственных учреждений, коррупция, охватывавшая военно-чиновничье сословие западносибирской администрации, в подчинении которой оказались громадные районы Северо-Восточного Казахстана, уже вошедшие в состав империи, отдавали их, как и других местных «инородцев», почти под бесконтрольную власть местных колониальных властей и алчных чиновников.

Отсутствие внутренней, близкой к российской административно-территориальной формы управления, сохранение ханской власти чингизидов как-то сдерживали действия правительства. В 1817 г. скончался хан Бокей, а через два года - Уали. Петербург решился на односторонний шаг - более ханов в Среднем жузе не назначать и, тем более, по древним обычаям, восходящим ко времени «Великого потрясателя вселенной» - Чингиз-хана, их не избирать.

Наступил парадоксальный случай, когда районы, на которые не распространялась российская власть, оказались лишенными верховного сюзерена, отсутствовала всякая форма реальной власти. Практически ханство было отменено сверху, без хотя бы видимого согласия или предварительных переговоров с влиятельными султанами.

Разработку новой реформы царь возложил на графа М. М. Сперанского, известного в те годы либерально настроенного деятеля, одной из образованнейших личностей своей эпохи. Стержнем его многогранной деятельности явился ввод новых законодательных актов, уничтоживших традиционную ханскую государственность в Среднем жузе.

Для более подробного исследования и съемки малоизученных районок М. М. Сперанский предлагал «провести в известность сибирские земли».7 В составлении этой записки активное участие принимал будущий декабрист Г. С. Батюшков. Кроме того, к законопроектам об управлении Сибирью им был разработан ряд дополнительных, пояснительных разделов: сухопутные сообщения, учреждение этапов, ссыльные «инородцы», распространение русской власти на «степь Средней Орды». Эти нововведения были призваны свести на нет действие сохранявшейся местной системы управления и как-то приблизить устройство бескрайних степных просторов к российскому губернскому правлению.

22 июня 1822 г. царем было утверждено 10 законов, составивших основу «Учреждения для сибирских губерний», Устава об управлении «инородцами», Устава об управлении «киргиз-кайсаками», Устава об этапах, Положения о земельных повинностях, Положения о хлебных запасах, долговых обязательствах между крестьянами и «инородцами».8,

Согласно «Сибирскому учреждению...» азиатская Россия была разделена на 2 генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с центром в Тобольске, Восточно-Сибирское - в Иркутске. К первому были отнесены Тобольская, Томская губернии и Омская область;9 в состав последней предполагалось включить районы Среднего жуза, состоявшие в российском подданстве.

Отменив традиционную государственность в Среднем жузе, упразднив ханское звание как «совершенно излишнее»,10 правительство, опираясь на Устав о сибирских казахах, ввело новую форму правления. Согласно § 3 казахи, географически расселенные в Юго-Западной Сибири, были причислены к «сословию кочевых инородцев», и пользовались равными правами, а «страну сибирских киргизов» прежде всего составляли внешние округа, которые, до учреждения в 1838 г. Пограничного управления казахами Западной Сибири, были подчинены Омской области.

Изменения касались административно-территориальных структур казахских родов: округ, волость, аул - новая степная триада практически должна была свести на нет прежнюю родовую систему управления. Параграфом 5 была определена новая структура: аул - от 50 до 70 кибиток, волость - от 10 до 12 аулов, округ-от 15 до 20 волостей.11

Устав ввел разграничения в земельные владения, принадлежащие округам: причем § 9 ограничивал своевольный переход кочевников из одного округа в другой, для чего требовалось «точное позволение местного начальства». Это означало ломку общинно-патриархальных традиций пользования земельными угодиями. Теперь казахским аулам позволялось кочевать лишь в пределах своей окружной территории, не заходя в кочевья соседнего округа.

§ 15 Устава установил новый порядок управления отдельными подразделениями округов: во главе аулов - аульный старшина, волостей - волостные султаны, округов - старшие султаны (ага султаны, ел билеуши). Эти перемены должны были ослабить влияние чингизидов, с древних времен обладавших административными привилегиями; в то же время султаны, не управлявшие волостями, сохраняли прежнюю сословную принадлежность, хотя им строго запрещалось «вмешиваться» в управление окружными подразделениями.

Большими правами наделялись старшие султаны, под предводительством которых в окружном приказе на заседаниях должны были присутствовать два российских заседателя, назначаемых областным начальством, и два других - из «почетных киргизов» по выбору.

Старшие султаны, избиравшиеся из среды заслуживших доверие правительства влиятельных чингизидов, два их заместителя - казахи, также проходившие малопонятную для них процедуру выборов, с двумя другими назначаемыми чиновниками, создавали видимость коллегиального управления; практически старшие султаны в скором времени становились послушными орудиями местной колониальной администрации. А вскоре, в ходе длительного межродового противоборства за избрание на высшую должность в округе своих представителей, часть степной аристократии, добиваясь расположения омских чиновников, с целью сокрушить своих противников, заняла двойственную позицию, внешне выражая солидарность с правительственной политикой, внутренне не теряя надежды на восстановление прежнего ханства. Ни пурпурные халаты, которые надевали на плечи новоиспеченных султанов, ни почетные звания — «ел билеупл» («правитель страны»), ни серебряные и золотые медали не могли изжить дух преданности традициям родовой старины, кочевой вольности, не говоря о массе номадов, находившихся под властью биев, родоправителей.

Важным направлением в политике правительства в отношении местных номадов являлось желание побудить их к земледелию, перебороть «пастушескую жизнь», поощрить их к переходу к землепашеству. §§ 177,178 разрешали отвод земельных участков — до 15 десятин для тех, кто переходил к оседлости, для султанов позволялось выделить «тройную», а старшинам «двойную порцию» земли. Этим путем колониальные власти стремились искоренить барымту, межродовые распри, ослаблявшие влияние России, затруднявшие борьбу с остатками ханской власти.

Устав вводил новые категории повинностей и налогов. Правда, при этом М. Сперанский и его окружение преднамеренно установили пятилетнюю льготу, или освобождали от всех податей все категории кочевого населения; очевидно, такой поворот был обусловлен стремлением предупредить недовольство населения, привыкшего нести повинности по старой феодальной системе: зякет и согым в кочевых районах, ушур - в земледельческих.

Реформа создавала положительные предпосылки для роста торгово-экономических процессов в Казахстане. Известную заинтересованность царизма в этом следует объяснить, помимо экономических факторов, его побуждением укрепить среди кочевников свое политическое влияние.

Еще в самом начале XIX в., добиваясь прав для кочевок на территории, находящейся под контролем царских властей, реализовать возможности для широкого обмена в крепостях и других селениях продукции скотоводства, отдельные казахские султаны сами проявляли инициативу в развитии двусторонних торговых связей. В данной связи § 188 позволял казахам без ограничений сбывать свои товары свободно «как внутри своего округа, так и вне оного».12

В начале XIX в. заметно возрастает значение Бухтарминской, Усть-Каменогорской крепостей, Петропавловска, Семипалатинска.

Ряд параграфов Устава внес коррективы в судебную систему, в соответствии с § 205 дифференцированной на три категории: уголовные, ис-

ковые и по жалобам на областное управление. К уголовным делам были отнесены государственная измена, грабеж, барымта, явное неповиновение установленной власти; причем все исковые дела теперь разбирались с участием биев в аулах и волостях, § 216 в целом сохранял значение традиционного бийского суда «по киргизским обычаям и законам»; более того, § 220 в случае «неосновательного решения» дел биями привлекал их к ответственности, причем за кочевниками сохранялось право обжалования решений низших судебных инстанций,13 что несколько ограждало рядовых номадов от возможного произвола со стороны местных толкователей шариата; положение допускало оформление жалоб кочевников и на султанов. В подобных случаях судебное разбирательство переносилось на заседание областного управления. Специальный параграф оговаривал выплату жалованья старшим султанам, заседателям окружных приказов, султанам, управляющим волостями, переводя вчерашних высокородных чингизидов в категорию государственных служащих, на которых распространялись действовавшие в ту пору законы империи. Архивные документы позволяют с достаточной достоверностью определить и суммы оплаты за службу для каждой категории окружных чиновников: старший султан в год получал 1200 руб., каждому российскому заседателю - по 1000, заседателям казахам - по 200, переводчику -800, лекарю — 1000, волостным султанам - по 150, письмоводителям -по 300 руб. и т.д.14 Всего в каждом окружном приказе состояло до 15 штатных работников. Кроме того, Устав определял дополнительные статьи расходов для содержания больницы — 500 руб, на ежегодные праздники - 3000, на «заведение» школ и училищ - 5000, для «поддержания» благотворительности - 500 руб. Всего ежегодные расходы не должны были превышать 31 000 руб.15

Реформа расширяла условия для просвещения населения Среднего жуза: семь параграфов (243-249) предусматривали распространение грамотности; § 250 Устава обязывал окружные приказы «всеми средствами заботиться, чтоб никто из вверенного им населения не терпел нищеты и не оставался без призрения».16 В этом явно просматривается влияние графа М. Сперанского, сторонника широких преобразований обширного региона, искоренения злоупотреблений, имевших место по всей Сибири. Впоследствии старший султан Кунанбай Оскенбаев, руководствуясь данной статьей Устава, добился от начальника Пограничного управления Западной Сибири согласия открыть школу и мечеть в Каркаралинском приказе.17 Вводя в действие законодательный акт, правительство не исключало противодействия населения, а потому специальный параграф 284 рекомендовал претворять его в жизнь постепенно, начиная с тех волостей, которые «особенно напрашивали себе покровительства», присягали на подданство; и лишь после первых опытов предполагалось «пригласить прочие волости».

Более того, § 291 устанавливал последовательность в открытии округов «один после другого» по мере расходования средств, какими областное начальство располагает.18

Разъезды и пикеты, специально организуемые одновременно с окружными приказами, наделенные военно-полицейскими функциями, были призваны «ограждать» вновь созданные административно-территориальные центры от «беспорядков».

Переведенный на казахский язык текст Устава, состоящий из 329 параграфов, вскоре был разослан по аулам. Выбрали регион для открытия первых двух округов и приказов — кочевья покойного хана Уали в районе Кок-шетауских гор и аулы бывшего хана Бокея в Каркаралы.

Всего намечено было открыть 7 округов, в последующем доведя их число до 8-10, охватывая смежные районы и Старшего жуза, с дальней целью выйти на среднеазиатский рубеж.

Первый внешний округ - Каркаралинский был открыт 8 апреля 1S24 г. В составе волостей, вошедших во вновь учрежденный округ, оказалось около 20 тысяч кибиток - по приблизительным подсчетам, до 60 000 лиц мужского пола.

Как доносил полковник С. Б. Броневский генерал-губернатору Западной Сибири П. М. Капцевичу, из старших сыновей покойного хана Бокея на должность старшего султана могли претендовать трое — султаны Батыр, Тауке и Турсун. Последний сразу же после смерти Бокея «заступил в здешних волостях» на ханский престол, хотя правительством в этом качестве не был утвержден.19 После его скоропостижной кончины царская грамота, выданная Бокею, а также «высочайшие подарки» достались старшему сыну султанаЧингиса, сына Абылай-хана - Турсуну. Несмотря на решительную поддержку кандидатуры Турсуна большей частью султанов, «величайшие интриги, скрытость и коварство»20 других претендентов усложнили явку в приказ всех чингизидов, которым согласно Уставу, надлежало избрать первого старшего султана.

Процедура выбора довольно высокого должностного лица с чином майора российской армии была обставлена чрезвычайно торжественно: присутствовала, кроме султанов, биев, старшин, большая масса кочевников. Была выстроена внутренняя стража из 250 казаков, поступивших в подчинение окружного приказа. Тут же произвели выбор старшинами и баями двух заседателей - Ульдабая Ордауова и Жаманбая Нуралина.21 Многие султаны, бии в знак протеста против учреждения округов демонстративно отказались от участия в пышных мероприятиях областного начальства.22

22 августа 1824 г. последовало открытие подполковником А. Григоровс-ким Кокчетавского округа и приказа, сосредоточившего в своих пределах часть атыгаевских, кереевских, канжыгалинских и караульских родов; старшим султаном был избран султан Габайдулла, сын покойного Уали-хана, поддержанный разветвленным потомством Абылай-хана во главе с младшим из его сыновей Касым-торе; заседателями были избраны «почетнейшие старшины» Желкара Байтокин, Мукет Жаныбеков.23

В дальнейшем был учрежден целый ряд внешних округов: Кусмурынс-кий - в 1825 г., Баянаульский - в 1826 г., Аягузский (Сергиопольский) - в 1831 г., Акмолинский — в 1832 г. Причем выборы, проходившие чаще всего в июле, августе, когда тучнеет скот, сопровождались ошеломляющими кочевников пышными празднествами: орудийные залпы, стрельба из ружей, позолоченные эполеты офицеров как бы завораживали степных обитателей, ослабляли их чувства восприятия происходящего; они оказались свидетелями ликвидации своей государственности. Привлекательным для номадов явилось соблюдение древнего обычая вознесения избираемого на высокую должность на белую кошму. Вот как описывает эту процедуру Адольф Янушкевич, много лет спустя являвшийся очевидцем избрания старшим султаном Аягузского округа «тихого, бедного» Булена: «Киргизы, верные обычаям предков, соблюдавшимся некогда при выборах своего земляка ханом, в мгновенье ока разодрали между собой на память скромный халат нового президента волости, почетную утрату которого сразу же возместил Пограничный начальник, пожаловав ему от имени правительства пунцовый халат, богато вышитый золотом... в честь его триумфа грянули орудия Аягузской крепости».24 Однако окружные приказы контролировали лишь часть необъятной степи, административные функции округов распространялись лишь на прилинейные аулы и кочевья старших султанов и их приверженцев на расстоянии 120-150 верст от вновь созданных приказов.25

К 30-м годам XIX в. первоначальная цель правительства путем устройства округов «добиться между киргизами спокойствия и правильного управления»26 была достигнута лишь частично. Трудности на пути проведения реформы были обусловлены поверхностными знаниями правительственными чиновниками местных условий, стремлением генерал-губернатора ускоренными темпами реализовать правительственные предначертания.

Отмена ханской государственности в Среднем жузе, торопливость в проведении административно-территориальных нововведении усиливали почву для оппозиционных настроений среди вчерашних, казалось бы дремавших, кочевников. «Свободный, вольный, как сама степь, дитя природы - киргиз (казах. - Ред.), — отмечалось в одной из поздних публикаций в местной прессе, - бедно одаренный разнообразием впечатлений внешнего мира, видящий перед собой одни и те же картины однообразной местности, крепко привязан к степной стихии и условиям своего быта, а потому и дорожит всеми национальными привычками».27

Поспешно создавая новую административную триаду - аул, волость и округ, граф М. Сперанский и его последователи не считались с местными факторами, рассчитывали, в конечном счете, на силовую тактику ее реализации, возможно, и не предполагали, что уже первые попытки осуществления реформы повлекут за собой раскол в обществе и антиправительственные настроения, вылившиеся в более чем 20-летнюю борьбу. «Действительно, этот устав полагал решительный конец тем своевольностям, которые вошли в общее обыкновение в степи, и которые влекли за собой самые пагубные последствия для целого народа», - справедливо отмечал барон Ус-лар, позднее несколько месяцев проживший в аулах как пленник Кенесары Касымова.28

Таким образом, упразднение ханской, феодальной государственности в Среднем жузе произошло вследствие, с одной стороны, продолжавшихся в самом казахском обществе внутренних родовых раздоров, с другой - в результате военно-административных акций царизма.

Устав о сибирских казахах 1822 г., как первая царская реформа, разрушил всю структуру традиционной власти, охватив все стороны социально-политической и хозяйственной жизни, углубив и без того острые противоречия внутри казахского общества, прежде всего между прилинейными аулами, которые, в основном, безболезненно восприняли царские преобразования, и между теми, которые, кочуя вольно в степных просторах, по наущению султанов, биев, как наиболее приверженных сторонников кочевой не-

зависимости, не мирились с царскими переменами, усиливая консолидацию антиколониальной оппозиции на Кавказе, в приволжском тюркоязыч-ном регионе и, конечно, в Казахстане, природный степной ландшафт которого s какой-то мере затруднял реализацию реформы.