- •Предисловие

- •Историография и источники по истории казахстана XVIII- начала XX вв.

- •1. Историография казахстана (XVIII- начало XX веков)

- •2. Проблемы истории казахстана XVIII -начала XX вв. В западной историографии

- •3. Казахские источники по истории XVIII - начала XX вв.

- •1. Внутриполитическая обстановка. Приход к власти абулхаир-хана

- •2. Казахско-ойратские отношения

- •3. Взаимоотношения с россией

- •4. Казахско-башкирские отношения

- •1. Усиление борьбы казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII века

- •2. Начало отечественной войны (Годы Великого бедствия - «Актабан шубырынды, Алкакол сулама»)

- •3. Организация всенародного отпора джунгарской агрессии. Батыры

- •Начало присоединения казахстана к россии (30-40-е годы XVIII в.)

- •1. Создание крепостей в прииртышье как начало военно-колониальных акций царизма в казахстане

- •2. Принятие казахами младшего и среднего жузов российского подданства

- •3. Казахско-ойратские отношения в 40-х гг. XVIII в. И политика россии в регионе

- •1. Хозяйство казахов

- •2. Внешняя торговля

- •3. Социальная стратификация

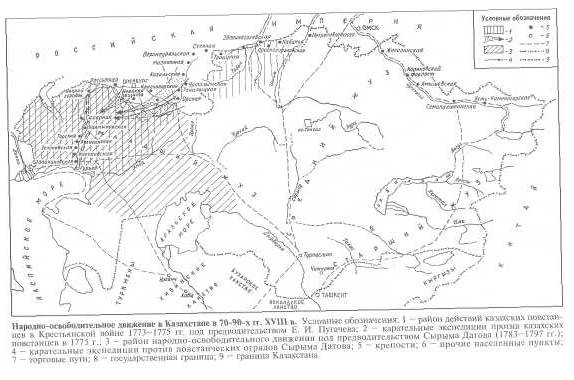

- •3. Национально-освободительное движение под руководством сырыма датова

- •4. Образование букеевского ханства

- •2. Внутренняя и внешняя политика хана абылая

- •3. Политика вое1шо-администр ативных органов сибирского ведомства в центральных и восточных регионах казахстана в 50-70-е гг. Хуш века

- •4. «Пыльный поход». - финал двухсотлетней войны

- •5. Историческое значение победы казахского народа в борьбе с джунгарской агрессией

- •6. Политическая ситуация на территории среднего

- •1. Казахи в составе ташкентского владения (80-е гг. XVIII в. - начало XIX в.)

- •2. Военная экспансия кокандского и хивинского

- •3. Распространение влияния российской империи в жетысу в 20-е гг. XIX в.

- •Глава восьмая введение российской административно-политической системы в казахстане во второй четверти XIX в.

- •1. Отмена института ханской власти в среднем жузе и устав о сибирских казахах 1822 г.

- •2. Развитие военной колонизации. Казачьи войска в казахстане во второй четверти XIX в.

- •3. Введение новой системы административно-территориального устройства. Создание местных органов исполнительной власти империи

- •1. Оппозиция царским реформам в среднем жузе

- •4. Народно-освободительная борьба под предводительством хана кенесары (1837-1847 гг.)

- •1. Южный казахстан во внешнеполитической стратегии россии и англии на среднем востоке

- •2. Образование сырдарьинской военной линии россии

- •3. Военная экспансия царизма в южном казахстане.

- •4. Национально-освободительная борьба

- •1. Материальная культура казахов в XVIII-XIX вв.

- •2. Традиции бытовой и обрядовой культуры

- •3. Казахская литература XVIII - первой трети XIX веков

- •4. Музыкальное искусство

- •1. Военно-политические мотивы и подготовка проведения реформы 1867-1868 годов

- •2. Восстание казахов в уральской, тургайской областях в 1868-1869 гг. И на мангышлаке в 1870 г.

- •3. Аграрная политика самодержавия.

- •4. Административно-территориальное и судебное устройство в казахстане в конце XIX 8.

- •5. Усиление военного присутствия в регионе

- •6. Административно-политические реформы 60-90-х годов XIX в. В казахстане

- •I. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники формирования, состав

- •2. Казахский аул

- •3. Жатаки (отходничество)

- •4. Переселенческая деревня

- •5. Переселение уйгуров и дунган. Развитие земледелия в жетысу

- •6. Торговля. Ярмарки. Промыслы. Промышленность

- •Глава третья культура казахстана во второй половине XIX в.

- •1. Народное образование

- •2. Просветительское движение среди казахского народа ч. Валиханова, и. Алтынсарина, а. Кунанбаева

- •3. Казахская литература в XIX веке. Акыны и композиторы

- •4. Деятельность краеведческих и научно-исследовательских организаций. Печать

- •1. Население края в начале века

- •2. Развитие промышленности

- •4. Формирование рабочих кадров

- •5. Система землепользования и обострение аграрного вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ

- •Г л а в а пятая

- •1. Активизация политической жизни в казахстане в начале XX века

- •2. Казахстан накануне первой мировой войны

- •3. Казахстан в годы первой мировой войны

- •5. Австро-венгерские и германские военнопленные в казахстане

- •6. Февральская революция в казахстане

- •1. Народное образование

- •2. Деятельность научных учреждений и обществ

- •3. Периодическая печать казахстана

- •4. Казахская литература начала XX века

4. Образование букеевского ханства

Причины образования ханства. В конце XVIII - начале XIX вв. значительные группы казахского населения Младшего жуза перешли в низовья междуречья Урала и Волги и в 1801 г. образовали Внутреннее, или Букеевское (по имени первого хана Букея), ханство. Вначале на правобережье Урала перешло около пяти тысяч семейств. В последующие годы население ханства возрастало за счет миграционного притока из-за Урала. По подсчету Оренбургской пограничной комиссии, в 1828 г. население Букеевского ханства насчитывало 10 235 кибиток.73 По источникам, в 1845 г. здесь было более 30 тыс. кибиток, в I860 г. его население состояло из 26 209 кибиток.74

Большинство дореволюционных историков, описывавших отдельные стороны жизни казахов Внутренней Орды, связывало ее возникновение с личностью хана Букея, с междоусобицами и «смутами», происходившими в Младшем жузе.75

В объяснении причин образования Внутренней Орды (Букеевского ханства) нет единодушия и среди современных исследователей.

Перешедшие на правый берег Урала казахи в равной мере состояли из лиц, принадлежащих как к байулы, так и к жетыру, хотя на начальном этапе преобладали первые.76 Исследователь истории Казахстана М. П. Вяткин полагал, что к образованию Внутренней Орды привели хозяйственный упадок, земельная теснота, жестокий хозяйственный кризис и углубление процесса феодализации.77 По его мнению, переход казахов на правобережье Урала, «в вечное подданство» был логическим итогом того процесса, который берет свое начало в 50-х годах XVIII века, т.е. он связан с борьбой за освоение новых кочевий, длившейся почти половину столетия.

Несколько иную точку зрения развивал В. Ф. Шахматов: образование ханства между Волгой и Уралом он рассматривал, в первую очередь, как продукт колониальной политики царизма.78

Разумеется, колониальная политика царского правительства играла значительную роль в общественной и политической жизни казахскою народа. Переселение казахов на правый берег Урала не противоречило направлению политики царизма и поэтому получило известную поддержку со стороны пограничных властей. Однако не она была решающим фактором образования новой казахской орды.

С переходом казахов в междуречье Волги и Урала не был разрешен и пастбищный вопрос, земельные отношения здесь оставались не менее сложными, чем в Младшем жузе. По почвенно-климатическим и иным естественно-географическим условиям территория Букеевского ханства была не лучше, если не хуже, чем территория, откуда пришли переселенцы. При всем своем определяющем значении в жизненном цикле скотовода, вопрос о пастбищах в тех конкретных условиях переселения не выдвигался на самый первый план.

Основной причиной образования ханства следует считать невозможность оставаться многим кочевым общинам в прежних местах кочевий в результате усиления колониальной политики.

Вооруженное массовое выступление против ханской власти к концу XVIII в. пошло на убыль. Ханы, султаны и их окружение, против которых было направлено острие народного восстания, придя в себя, стали проводить акты возмездия. Преследования участников восстания и родовых общин, сочувствовавших ему, приняли широкие масштабы. Как всегда в таких случаях, родовая верхушка и российская администрация старались столкнуть казахские роды между собой, превращая разногласия между ними в очаг раздора и столкновений. Нарушились относительное спокойствие и привычный хозяйственный ритм кочевников. Хозяйственная разруха, страдания трудовых масс были столь глубокими, что вопросы «выжить» и «пережить» этот трудный период стали для них самыми главными. Граф Потоцкий писал в 1806 г. министру внутренних дел Кочубею, что бедность казахов Младшего жуза «чрезвычайна, и одно зло здесь рождает другое. Юрты и кибитки, которые должны были бы состоять из хороших и плотных войлоков, покрыты одними лишь шерстяными тряпками, обратившимися в лоскутья. Сами киргизы покрыты лохмотьями».79 Крайняя нужда заставляла казахов продавать своих детей линейным жителям и хивинским феодалам. По данным А. Левшина, в 1815 г. близ г. Гурьева в течение только одного месяца было продано около ста казахских детей. Причем «за мальчиков платили по 4 и по 3, а за девочек по 3 и 2 куля ржаной муки».80

В таких условиях подготавливалась массовая перекочевка аулов и уход

их из-под власти правителей в более безопасные районы. Это было жизненной необходимостью.

На юге Младшего жуза находилось Хивинское ханство, проводившее политику насильственного захвата кочевий и ограбления аулов казахов.81 Вот один из типичных случаев. В начале XIX в. хивинский хан внезапно напал на мирные казахские аулы, кочевавшие по р. Сырдарье. Было убито 350 человек, угнано 1035 девушек и женщин, захвачено 4173 верблюда, 7085 лошадей, 113 820 голов крупного рогатого скота и 45 645 баранов. Кроме того, в виде зякета дополнительно было собрано с местного населения 17 573 барана и 2364 верблюда.82 Понятно, что для тысяч казахских кочевых семей вопрос о переходе на юг не возникал.

Существовал единственный выход - переселение на правобережье Урала - в почти пустующий район песков, куда прежде не раз переходили казахские владельцы со скотом, в основном, на зимнее время с согласия пограничных властей. Но это разрешение распространялось, главным образом, на табуны крупных скотовладельцев. Необходимо заметить, что районы переселения издревле считались местом жительства и перекочевок казахов и их предков.

До этого времени не ставился вопрос о переселении казахов на постоянное местожительство в междуречье Волги и Урала. Речь шла о временном пастбищном содержании скота феодалов, в особенности, в зимний период. Главным образом, этого домогались хан Нуралы, его родственники и влиятельные султаны в интересах своих хозяйств. Трудовая часть крестьянства переходила на правобережье Урала постольку, поскольку она обслуживала султанские хозяйства. Перегонялись на зиму, в основном, табуны лошадей, принадлежащие хану и его братьям. Из неоднократных обращений Нуралы к пограничным властям видно, что он преследовал узко личные интересы.

Оренбургская пограничная администрация, непосредственно осуществляя политику царизма в Казахстане, занимала двойственную позицию. С одной стороны, она всецело стояла на стороне хозяйственных интересов жителей военных казачьих поселков, уже возникших во «внутренней стороне». С другой стороны, для проведения колонизации ей были нужны услуги влиятельной части казахской знати. Только совместные усилия царских властей и казахских старшин могли на деле обеспечить претворение в жизнь политики царизма. В силу этих причин пограничные власти вынуждены были порою удовлетворять просьбы казахской знати о пропуске их скота в районы двуречья.

С конца XVIII в. характер, масштаб и мотивы перехода казахов на правый берег Урала, во «внутреннюю сторону», изменились. Процесс перехода стал труднорегулируемым, во многом стихийным и массовым. Часть изнуренного народа, несмотря ни на какие препятствия, приступала к освоению нового района. Если раньше ханы и султаны временно, только на зиму, переправляли свои стада, оставаясь сами на прежних местах, то теперь фактически ставился вопрос о постоянном заселении этого района. Такое требование исходило от самих народных масс. Сила движения была столь значительна, что царское правительство не могло уже не считаться с ним, не рискуя потерять влияние в Казахской степи.

Правительство в новых условиях сочло необходимым пойти «навстречу» стремлениям казахского населения разрешить ему перейти на «внутреннюю сторону». Этим самым оно рассчитывало войти в доверие народа, что было весьма важно для успешного проведения политики царизма. Уступая территорию, правительство намеревалось также в той или иной степени разрядить напряженность родовой борьбы в Младшем жузе, начинавшей принимать уже антиколониальный характер.

Царское правительство своевременно позаботилось о том, чтобы переселение совершилось «организованно» во главе с вожаком, который был бы надежным исполнителем воли пограничных властей. Такой личностью оказался султан Букей, председательствовавший в то время на ханском Совете. По характеристике начальника Оренбургского края, он был предан «престолу высокомонаршему».83

В свою очередь, султан Букей, стремясь к власти и не рассчитывая получить ее в Младшем жузе, пользуясь решительной поддержкой правительственных органов, склонен был перейти на правый берег Урала и основать там свое ханство. Чтобы стать во главе переселенческого движения, он умело разыграл роль «защитника» народных интересов. Через командира астраханского казачьего полка полковника Попова Букей обратился к астраханскому губернатору Кноррингу с просьбой, чтобы последний вошел с ходатайством перед императором России о разрешении ему — султану Бу-кею - с его «приверженными» казахами перейти на территорию между Уралом и Волгой на «вечное жительство». 11 марта 1801 г. последовал указ Павла I, в котором говорилось следующее: «Председательствующего в ханском совете киргиз-кайсацкой Малой Орды Букея-султана, сына Нуралы-хано-ва, принимаю к себе охотно, позволяю кочевать там, где пожелает, и в знак моего благоволения назначаю ему золотую медаль с моим портретом».84

Первые переселенцы в основной массе имели очень мало скота, вместо кибиток - шалашовые лачуги (курке). Это были бедные и беднейшие семьи. «В эпоху перехода поколения, составлявшие Внутреннюю Орду, были беднейшими из кайсаков», — писал один из очевидцев.85

Откочевщики, в основном, были непосредственными участниками движения Сьфыма Датова. На «внутреннюю сторону» к середине XIX в. из его рода перешло более 15 тыс. человек.86 Сам батыр Сырым, завоевавший большое уважение народа и признанный организатор и руководитель борьбы с царской властью, и многие его ближайшие сподвижники были активными агитаторами за переход населения в район междуречья Урала и Волги. Как писали современники, султан Букей в первую очередь заручился поддержкой батыра Сырыма Датова и «вместе с ним стал склонять народ к согласию на перекочевку».87

Изменения в социально-экономическом развитии.

Казахские аулы и роды, перекочевавшие на правый берег Урала, по своему хозяйственному укладу, образу жизни, традициям и обычаям ничем не отличались от своих сородичей в Младшем жузе. Они оставались большей частью кочевыми скотоводами, занимались земледелием только на небольших оазисных участках среди песков. Так было в начальный период основания орды. Но со временем на новом месте условия их традиционных жизненных циклов изменились и стали заметно отличаться от жизни зауральских казахов.

Внутренняя Орда со всех сторон граничила с землями Астраханской, Саратовской, Оренбургской губерний, укрепленной военной линией по Уралу, рыбопромысловой зоной по северному Прикаспию. Она представляла собой компактное и небольшое ханство, территория которого занимала 350 верст с востока на запад и 200 верст с севера на юг. Ограниченность пастбищных угодий с самого начала образования орды на первый план выдвинула проблему интенсивного их освоения вместо традиционных методов пространственного освоения.

Царское правительство собиралось сделать Внутреннюю Орду «примерным» уголком Казахской степи в смысле управления и пользы колониальной опеки.

Во Внутренней Орде происходил процесс укрепления феодальных институтов частной и личной собственности в области земельных отношений. Они приобретали все большее экономическое значение в обществе и самостоятельный правовой статус. Если захват земель в кочевых районах Казахстана, как правило, происходил по инициативе местной знати, как следствие сосредоточения богатства в ее руках и если индивидуальная собственность на пастбища внешне сливалась с фактическим владением ими и продолжала существовать в рамках аульно-кочевой общины, не теряя внешних признаков коллективности, то во Внутренней Орде, начиная со второй четверти XIX в., передача участков в собственность знати и зажиточным крестьянам осуществлялась по инициативе сверху — ханской властью. Это стало массовым и общим явлением. В течение 1830-1845 гг. ханом Жангиром было выдано 1517 актов на частное землевладение.88 Так возникла система поземельной частной собственности, ставшая основой земельных отношений, и ; был нанесен удар по «общинно-родовому» принципу землепользования в казахском обществе. Родственникам хана, султанам, биям, старшинам, мурзам и богатым скотовладельцам могли принадлежать несколько урочищ или крупное урочище с источниками воды. Так, личное владение самого хана Жангира составляло около 400 тыс. десятин земли. Хан закрепил за своим братом Мендыгереем Букейхановым 400 тыс. десятин пастбищных угодий, бия Балки Кудайбергенова снабдил грамотой на владение урочищами площадью 300 тыс. десятин.89 Во владении 25-30 таких семей находилось 85% всей площади ханства.

Во Внутренней Орде сложилась иерархия землевладельцев. Самым крупным из них являлся сам хан, на нижней ступени этой иерархии находился шаруа со скромным земельным наделом для зимней стоянки, почти полностью зависимый от знати, на земле которой он жил.

Разделу, в первую очередь, подвергались угодья, пригодные для зимней стоянки и тебеневки скота, а также сенокосные места. На зимних стоянках возводились жилища, в большинстве своем в виде землянок и полуземлянок. Т. Медведский, бывавший в Орде, писал, что «в отношении сенокосных угодий у киргизов нет общинного владения... каждое семейство пользуется клочком земли, раз навсегда отведенным ему под сенокошение. Поэтому семейство, которому раз достался плохой или богатый надел, остается при нем постоянно».90

Относительно обширные летние пастбища не дробились на маленькие участки. Они крупными территориальными массивами закреплялись за глазами родовых коллективов, членами ханского Совета, биями и за отдельными крупными баями. Наиболее малоценная в хозяйственном отношении часть пастбищ отводилась под коллективные угодья.

Новая аграрная политика ханской власти, направленная на первоочередное обеспечение интересов феодалов, углубила и обострила социальные отношения и процесс расслоения как внутри кочевых коллективов, так и в масштабе общества в целом. Появилась категория безземельных семей и аулов, кочующих на чужих землях за плату или отработку. Стало больше крестьянских дворов, владеющих клочками земли, но не имеющих колодцев и водных источников и потому «прикрепленных» к аулам богатых соседей. Земля превратилась в объект торговли, злоупотреблений и тяжебных дел. От этой политики выигрывали ханское окружение и местная знать. Основная масса трудового населения оказалась в тисках земельной тесноты и тяжелой эксплуатации. По утверждению самого хана Жангира, 6-7 тыс. семей, т.е. около 1/3 населения, не имели земли, и поэтому многие из них были вынуждены арендовать ее в соседних русских губерниях и у землевладельцев, рыбопромышленников Каспия.91

Развитию торговли в орде содействовали три фактора: а) хозяйственное укрепление аулов и распространение товарно-денежных отношений; б) поощрительная политика хана; в) удобное географическое расположение Внутренней Орды для русских и других торговцев, а также исключительная для них прибыльность торговых операций в орде. Хан Жангир установил не только низкопошлинную торговлю для иноземных товаров, учредил для них сезонные ярмарки и торговые пункты в разных местах орды, но и личным капиталом участвовал в обеспечении интересов иноземных купцов. В частности, в составленных им лично правилах торговли предусматривалось: «Чтобы обеспечить капитал торгующих, он (хан) обязывается, по предварительной сделке купца с подвластным ему ординцем, в случае, если последний не имеет наличного скота или денег, давать первому расписку за своим ручательством. Если бы киргизец и не явился для уплаты в срочное время, без всякой проволочки платит хан».92

Поощрительная политика властей, удобство и выгода ведения торговли в степи привлекли в орду большую массу людей с товарами. Только на одной весенней ярмарке при ханской ставке в 1846 г. было до 1183 приезжих торговцев, а среди них 87 купцов II и III гильдий. В следующем, 1847 г., их было уже 1500 человек.93 Эта ярмарка была столь обширна, что на ее территории действовали около 300 постоянных лавок, построенных торговцами.

Внутренняя Орда стала крупным поставщиком для России скота и скотоводческого сырья. Согласно журнальной записи Департамента мануфактуры, в 1827 г. было переправлено из Внутренней Орды около 400 тыс. баранов, 3 тыс. голов лошадей и различной продукции скотоводства на общую сумму 2925 тыс. руб.

Сын Букея - Жангир, вступивший на ханский престол в 1824 г., опираясь на полную поддержку царской администрации, стал активно перестраивать отдельные стороны общественной жизни и быта населения, а также традиционную систему местного управления. Он поощрял оседание кочевников, возведение ими хуторов, сенокошение и лесоразведение в степи, улучшение местных пород скота и завоз сельскохозяйственного инвентаря, открытие мектебов (школ), училищ, мечетей и рост числа мулл в аулах, торговлю и переход к бюрократической форме правления. Он добивался объединения интересов царских властей и местной казахской знати новыми методами.

В 1827 г. хан Жангир объявил об учреждении постоянной ханской ставки в урочище Жаскус в Нарынских песках и о желании управлять ордой из этого центра. В течение 10 лет в ней было построено 40 деревянных домов, а к 1846 г. — 89. В 1841 г. им была основана летняя ставка на р. Торгуй. Через пять лет в ней было 9 деревянных домов. По примеру хана, а также по его указанию стали обзаводиться домами султаны, бии и старшины; строили себе землянки и отдельные группы шаруа. К концу 40-х годов XIX века в разных местах орды имели зимние жилища две трети населения.94

По личному указанию царя из казенных заводов в 1829 г. было выделено орде 20 жеребцов. Столько же племенных лошадей хан Жангир выписал с Кавказа. Через 15 лет поголовье улучшенных пород местных лошадей достигло 30 тыс.95 Их поставляли в Донское и Уральское казачьи войска.

Строительство медресе и аульных начальных мектебов, направление детей на учебу в Астрахань, Саратов и Казань, в Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге, в котором специально было открыто 10 вакансий для детей из Внутренней Орды, стали частью политики Жангира.96

Надо признать, что деятельность Жангира не столь однозначна, как трактовалась ранее. Будучи поборником европейской цивилизации, Жангир стремился внедрить ее элементы в казахскую традиционную среду. В социально-экономическом плане он установил во Внутренней (Букеевской) Орде феодальные порядки, во многом копируя систему феодальных отношений в центральных районах России. В общественно-политической и культурной жизни региона также стали проявляться изменения в результате реализации Жангиром мер по усилению структуры управления, например, повсеместное внедрение делопроизводства и даже создание собственной архивной службы. При хане Жангире появились первые школы европейского образца, что яеилось серьезной новацией для своего времени в Казахстане.

Однако все эти новации не имели под собой глубокой и твердой общественно-политической основы. В целом все население Внутренней (Букеевской) Орды было нещадно эксплуатируемым со стороны хана и его окружения, а вместе с тем и царской администрацией. Поэтому уже в середине 30-х гг. XIX века назрел серьезный политический кризис, вылившийся в известное восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Уте-мисова, в котором идеология основывалась на защите интересов традиционного общественного устройства.

Методы Жангира строились на внедрении насильственными мерами новаций, не затрагивающих основы политического и общественного устройства. Они не могли иметь успеха, так как в самой России проводились безуспешные попытки внедрить капиталистические новации на основе самодержавно-крепостнического строя в первой половине XIX века.

Политический строй. Султан Букей, охарактеризованный оренбургским военным губернатором Волконским, как «старший из султанов, благоразумный, опытный и преданный к престолу высокомонаршему»,97 7 июля 1812 г. в торжественной обстановке, в присутствии высших чинов оренбургской администрации и многочисленной степной знати вблизи г. Уральска был официально возведен в ханы Букеевской Орды. Фактическое положение, которое он занимал до сих пор, стало оформленным юридически. Букей-хан, умерший в 1815 г., завещал ханский престол своему сыну Жангиру, а до его совершеннолетия временное управление ордою поручил султану Шигаю, своему родному брату. 22 июня 1823 г. царем была подписана грамота о признании Жангира ханом Внутренней Орды, а 26 июня 1824 г. в Уральске с соблюдением древнего церемониала под контролем царских властей он был провозглашен ханом и правил более 20 лет.98

Букеевская Орда была зависима от царского правительства и находилась под его контролем. Основные вопросы внутренней политики разрабатывались ханом совместно с оренбургской администрацией. Наследственная власть хана поддерживалась родоправителями и биями с одной стороны, вооруженным отрядом царского правительства - с другой. Хан обладал значительной свободой и инициативой в делах внутреннего управления. Финансово-налоговая политика, установление порядка землепользования, вопросы территориально-родового управления и хозяйственного устройства населения являлись ханской прерогативой.99

В политической истории Внутренней Орды заметно выделяется период со второй четверти XIX в. Султанско-байская система управления, при которой ханская власть оставалась слабой, неразвитой и во многом определялась поддержкой местной султанско-байской группировки, перестала отвечать новым задачам колониального подчинения и финансово-налоговой политики правителей и при Жангире была заменена бюрократической формой правления. Тем самым в традиционное казахское общество стали внедряться новации, правда, не естественным путем, а насильственными методами.

Родоначальников все чаще назначала царская администрация из числа близких и преданных хану людей. Например, если в 1827 г. в трех родах: байбактинском, ногайском и бершевском из 34 старшин только трое были назначены ханской властью,100 то к 1845 г. во главе почти всех отделений этих родов стояли «указные» старшины. Судебное право местных владетелей было ограничено. Судебная власть в основном, сосредоточена в руках хана,101 биев - членов ханского Совета и султанов -ханских депутатов. Местные родоправители и старшины разбирали незначительные тяжебные дела, которые обычно оканчивались миром. По своему усмотрению хан изымал и мелкие дела из ведения родоначальников. Прежние бийские суды ограничивались в действиях, а некоторые из них уже облекались в форму государственной службы. Право установления сборов от населения было изъято из ведения местных феодалов.

Функции родоправителей и старшин усложнились: была введена отчетность, они представляли интересы рода или отделения при аренде пастбищных угодий, при закупке сена, оптовой продаже скота, собирали установленные центральной властью сборы - «зякет», «согым» с населения, определяли границы кочевания отдельных аулов. Им предписывалось следить, чтобы среди подвластных «не проживали русские беглецы», «мятежники», пришельцы из других казахских родов, они обязывались блюсти «тишину и спокойствие».

При родовых султанах и старшинах состояли муллы, сочетавшие обязанности письмоводителя и религиозного наставника. Некоторые из них содержали «шабарманов» («исполнителей поручений») и «кызметкеров» («помощников») для связи с ханской канцелярией и аульными коллективами.102

Жангир-хан считал свою власть продолжением власти прежних казахских ханов. Однако содержанием и формой она во многом отличалась от них. В руках хана была сосредоточена административная, судебная и правотворческая власть в орде.103

Хан своей властью закреплял кочевья за родами и отделениями, раздавал земли в собственность владельцам, нередко перераспределял уже закрепленные земельные участки, освобождал отдельные категории знати (султанов, ходжей, старшин, тарханов и мулл) от несения общих повинностей. Ханская власть довольно широко использовала поощрительные меры, такие как возведение в тарханское достоинство за службу, представление на присвоение офицерских чинов, награждение медалями, халатами и т.д. Все это укрепляло вассальные отношения местных феодалов. Ханом производилось назначение от «указных» мулл до членов ханского Совета. Они подчинялись лишь ему. Хан мог по своему усмотрению заменить их другими.104

Власть хана с точки зрения внутренних условий не была ответственна перед какой-либо другой организацией. Ханский Совет не поднялся выше совещательного органа, съезды старшин, обладавшие раньше большими полномочиями, стали редким явлением. На созываемых иногда съездах не обсуждались какие-либо важные вопросы, имеющие значение для всех владельцев, для всей орды. Созывались они, как правило, для того, чтобы под давлением царского правительства заставить участников быть покорными хану.

При хане Жангире другими стали и методы управления. Если прежние казахские ханы не имели постоянной ставки, управляли кочевниками, также кочуя, то он учредил постоянный центр ханской администрации. При нем создается особый аппарат управления. При хане состояли 10 так называемых «ханских депутатов» из султанов. Эти «депутаты» командировались в кочевья родов, смежных с русскими селениями, и должны были участвовать в следствиях, производимых представителями пограничных властей, когда сторонами в деле выступали русские и казахи, и представляли при этом интересы последних. Им по заданию хана поручался разбор отдельных споров на местах. Они имели и принудительную власть при взыскании недоимок по сборам, нередко наделялись и более широкими полномочиями. Так, султан Медетгалий Чукин в документах именуется «депутатом от хана по всем делам» на Узенской линии. Он мог по своему усмотрению содержать виновных «под караулом». Его распоряжение старшинам преподносится как «строжайшее требование султана Медета Чукина». Из другого документа видно, что султан Адил Букейханов, депутат от хана, руководил переходом казахов из-за Урала во внутреннюю сторону.105

Ханский Совет, созданный в 1827 г., состоял из 12биев — по одному бию от каждого родового управления.106 Некоторые из них на равных правах с султанами управляли родами. Они даже просили хана Жангира, чтобы им предоставили право изыскивать долг с ответчика по всей орде.107 Члены хан-

ского Совета с семьями и скотом перебрались в ханскую ставку на постоянное жительство и тем самым они, по существу, превратились в придаток ханского аппарата.

Кроме того, при хане находились 12 старшин в качестве есаулов для выполнения его специальных поручений, а также «базарные султаны». В обязанность последних входил сбор пошлин (внутри орды), представление интересов казахов (вне орды), наблюдение за порядком на торговых местах.

Хан имел при себе канцелярию, состоящую из татарского и общего отделов. Первый отдел заведовал перепиской, в основном, внутри рода, а второй — с пограничными властями. При нем состоял также специальный следователь. 108

Замена старой, султанско-бийской, системы управления бюрократически организованным аппаратом управления при центральной власти была обусловлена не изменением форм кочевого скотоводческого хозяйства, хотя и это частично имело место, а, главным образом, усложнением функции управления господствовавшего в казахском обществе класса и в связи с необходимостью более радикального обеспечения интересов царских властей в казахском обществе.

Реорганизация управления, сопровождавшаяся усилением ханской власти и ее фискальной функции породила новые формы чиновничьего произвола и привела к ограничению традиционных институтов общинно-аульных коллективов. По мере роста бюрократического аппарата увеличивались масштабы налогового обложения населения.

Хан Жангир умер в 1845 г. Получив об этом известие, царь Николай 1 собственноручно написал: «Весьма жаль, он был человек весьма преданный». К этому времени во всех частях Казахстана была упразднена ханская власть. В правительственных кругах было решено не восстанавливать ханскую власть и во Внутренней Орде. Управление ею перешло временному совету во главе с русским чиновником.

1 Материалы по истории Казахской ССР, т. 2, ч. 2. (1741-1751). Под ред. М. П. Вяткина.А., 1948, с. 267-269.

2 Казахско-русские отношения в XVI-XVUI веках. Сборник документов и материалов. Л., т. 1, 1961, с. 433. (KPO-I).

3 ВяткинМ. П. Очерки по истории Казахской ССР. М., 1941, с. 162.

4 Там же, с. 170.

5 Там же, с. 165.

6 Международные отношения в Центральной Азии XVII—XVII] ив. Документы и материалы, кн. 2. М., 1989, с. 100-101. (Далее см.: МОЦА-П.)

7 История Каракалпакской АССР, т. 1. Ташкент, 1974, с. 110-111.

8 ВяткинМ, П. БатырСрым.М.-Л., 1947, с. 171.

9 Чернышев А. И. О перекочевке волжских калмыков в Джунгарию в 1771 г. //Общество и государство в Китае. Пятнадцатая научная конференция. Тезисы докладов, ч. 2, М., 1984, с. 157.

10 МОЦА-П, с. 196.

11 Пальмов И. И. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России. Элиста, 1992, с. 100.

12 Очерк истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. М., 1967, с. 217-218.

13 МагауинМ. Казак тарихыныкэлшпеЫ. А., 1995, 122-6.

14 Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.), т. IV. M.-JL, 1940, с. 67.

15 Пугачевщина, т. II. М.-Л., 1929, с. 17.

16 Рознер И. Т. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Львов, 1966, с. 18-34.

17 Казахско-русские отношения в XVIII—XIX веках. (1771 — 1867). Сб. документов и материалов. А., 1964, с. 35. (КРО-П).

18 Бекмаханова Н. Е. Легенда о Невидимке. А., 1968, с. 53-55.

19 Пугачевщина, т. 1. Из архива Пугачева. М.-Л., 1926, с. 26.

22 КРО-П, док. № 17; Андрушенко А. И. Крестьянская война 1773-1775 г. на Яике, в При-уралье, на Урале и Сибири. М., 1969, с. 22-40.

21 Пугачевщина, т. 1. Из архива Пугачева. М.-Л., 1926, с. 25.

22 СеменюкГ. И. Казахи и восстание Пугачева /Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева, т. 2. 1966, с. 157.

23 КРО-П, с. 30.

24 Пугачевщина, т. 1, с. 26—27.

25 Семенюк Г. И. Материалы об участии казахов Младшего и Среднего жузов в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева//Ученые записки КазГУ, т. XIV, вып. 12. А., 1963, № 19.

26 Рознер И. Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг., с. 61.

27 Новый и полный географический словарь Российского государства. Ч. IV. М., 1788, с. 29.

28 Пугачевщина, т. 11, с. 266.

29 Там же, т. 1,'с. 171.

30 Семенюк Г. И. Казахи и восстание Пугачева /Крестьянская война в России в 1773-1775 годах, с. 160.

31 Рознер И. Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг., 1966, с. 67-68.

32 Там же, с. 99-100.

33 Там же, с. 102.

34 Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева, том III. Л., 1970, с. 120.

35 Хул-МухаммедМ. Орыс энциклопедияларындагы казак шеж!рес1. А., 1994, 152—153 б.

36 Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева, с. 121.

37 Там же, с. 125-126; История Казахской ССР, т. 3. А, 1979, с. 98-99.

38 Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева, том III, с. 122; НусупбековА. Н. Вопросы истории Казахстана (Избранные труды). А., 1989, с. 19.

39 Материалы по истории Казахской ССР, т. IV, с. 110.

40 История Казахской ССР, т. 1. А., 1957, с. 281.

41 Вяткин М. П. Батыр Срым. М.-Л., 1947, с. 178.

42 История Казахской ССР, т. 3. А., 1979, с. 109.

43 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 196.

44 Материалы по истории Казахской ССР, с. 66.

45 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 198.

46 Там же, с. 200.

47 Материалы по истории Казахской ССР, т. IV, с. 47.

48 Там же, с. 47.

49 Гаи же, с. 56.

50 Там же, с. 61.

51 Там же, с. 47.

52 Материалы по истории Казахской ССР, т. IV, с. 111.

53 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 212.

54 Материалы по истории Казахской ССР, т. IV, с. 66.

55 Там же, с. 78.

56 Материалы по истории политического строя Казахстана, т. 1. А., 1960, с. 67.

57 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 227.

58 Материалы по истории Казахской ССР, т. IV, с. 87.

59 Там же, с. 487.

60 Там же, с. 114.

61 Там же, с. 101.

62 Там же, с. 92-95, 102-103.

63 Гам же, с. 104-105.

64 Материалы по истории Казахской ССР. М.-Л., т. IV, с. 98.

65 Гам же, с. 137.

66 Там же, с. 137.

67 История Казахской ССР, т. III, А., с. 122.

68 Вяткин М. П. Указ. работа, 1947, с. 294.

69 Материалы по истории Казахской ССР. т. IV, с. 138.

70 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 321.

71 Досмұхамедұлы X. Тандамалы. А., 1998. 52-6.

72 Вяткин М. П. Указ. работа, с. 358.

73 Шахматов В. Ф. Внутренняя орда и восстание Исатая Тайманова. А., 1946, с. 19.

74 Иванин М. Внутренняя, или Букеевская, киргизская орда // Эпоха, 1864, № 12, с. 6; Медведский Т. Внутренняя киргизская орда в хозяйственно-статистическом отношении //Журнал Министерства государственного имущества, 1862, август, с. 303—307.

75 Евреинов А. Внутренняя, или Букеевская, киргиз-казачья орда // Современник, 1851, № 10, с. 51; Медведский Г Внутренняя киргизская орда, с. 285; Добросмыслов А. Тургайская область // Известия Оренбургского отделения ИРГО, 1901, вып. 16, с. 231; Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. Материалы для географии и стастистики России. СПб., 1865, с. 39; Иванин М. Внутренняя, или Букеевская, киргизская орда, с. 15.

76 Рязанов А. Ф. Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского народа (1797—1838) //Труды общества изучения Казахстана, т. IV, вып. II, Кзыл-Орда, 1926, с. 178.

77 Вяткин М. П. Очерки по истории Казахской ССР, с. 217, 242.

78 Шахматов В. Ф. Внутренняя орда и восстание Исатая Тайманова, с. 8.

79 Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828), т. IV, с. 236-237.

80 ЛевшинА. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, ч. III. СПб., 1832, с. 88-89.

81 Иванов П. Казахи и Кокандское ханство //Записки Института востоковедения АН СССР, т. VIII, М.-Л., 1939, с. 94-95.

82 Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. Материалы для географии и статистики России. СПб., 1865, с. 37.

83 Ханыков Я. Очерк состояния Внутренней киргизской орды в 1841 г. //Записки ИРГО, 1847, кн. 2, с. 45.

84 Крафт И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург, 1898, с. 141.

85 Сведения о Внутренней киргизской орде //Журнал министерства государственных иму-ществ, ч. 1, 1841, с. 26.

86 Иванин М. Внутренняя, или Букеевская, киргизская орда, с. 11.

87 Евреинов А. Внутренняя, или Букеевская, киргиз-казачья орда, с. 52.

88 Рязанов А. Ф. Восстание Исатая Тайманова //Труды Общества изучения Казахстана, т. VIII, вып. 4. Кзыл-Орда, 1927, с. 8.

89 Рязанов А. Ф. Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского народа. Кзыл-Орда, 1926, с. 194.

90 Медведский Т. Внутренняя киргизская орда, с. 309.

91 Небольсин П. И. Очерки волжского низовья. Журнал МВД, 1852, т. 39, с. 235.

92 Казанцев И. Описание киргиз-кайсаков. СПб., 1864, с. 219.

93 Киттары М. Я. Ставка хана Внутренней киргизской орлы. Журнал МВД, 1849, т. XVIII, с. 188; Небольсин П. И. Очерки волжского низовья, с. 238.

94 Левшин А. Указ. работа, с. 234; Бларамберг. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Ч. III. СПб., 1848, с. 26.

95 Терещенко А. Следы Дешт-и Кипчака и Внутренняя Киргиз-Кайсацкая Орда //Москвитянин, 1853, т. VI, № 22, с. 59.

96 Киттары М. Я. Ставка хана Внутренней Киргизской орды, с. 110, 190.

97 Казанцев И. Указ. работа, с. 218; Островский Э. Поездка во Внутреннюю киргиз-кайсац-кую орду // Журнал МВД, 1859, №5, с. 2.

98 ХаныковЯ. Очерк состояния Внутренней киргизской орды, с. 44—45.

99 В официальных документах, исходящих снизу, часто встречается фраза: «проживающий в Орде на владении высокостепенного хана или «земля ханская...» (ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 12, л. 30).

100 ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 1174, л. 17-18.

101 Крупные уголовные и государственные преступления были подсудными общим судам империи.

102 ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 122, л. 1.

103 Там же. оп. 1, д. 10, л. 69, 71; Шахматов В. Ф. Внутренняя орда и восстание Исатая Тайманова, с. 113; Евреинов А. Внутренняя, или Букеевская, киргиз-казачья орда, с. 79; Иванин М. Внутренняя, или Букеевская, киргиз-казачья орла, с. 9.

104 ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 124, л. 13; д. 126, л. 4-5.

105 Евреинов А. Внутренняя, или Букеевская, киргиз-казачья орда, с. 76—77; ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 14, л. 3,4; д. 19, л. 13.

106 Внутренняя Орда состояла из М казахских родов, из которых было создано 12 родовых управлений во главе с назначенными ханом родоправителями.

107 Шахматов В. Ф. Внутренняя орда и восстание Исатая Тайманова, с. 113.

108 ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 84, л. 1; д. 102, л. 2-5; д. 42, л. 25, 33-35.

Глава шестая

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ

И ЮГО-ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ В 50-Е ГОДЫ XVIII -

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКОВ. ХАН АБЫЛАЙ

1. УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЖУЗОВ (50-60-е гг. XVIII в.)

К концу 40-х годов XVIII в. после непродолжительной стабилизации положение в Среднем и Старшем жузах вновь стало осложняться. Междоусобицы в Джунгарии, последовавшие за смертью хунтайджи Галдан-Цэ-рэна, привели к ослаблению этой могущественной державы и обострению политической ситуации во всем регионе. Правители казахской степи воспользовались сложившимся положением и стали активно вмешиваться в дела Джунгарии и соседних государств. Несмотря на то, что официальным ханом Среднего и Старшего жузов оставался Абулмамбет, реальная власть все более и более сосредотачивалась в руках влиятельного султана Абылая, опиравшегося на поддержку большой группировки батыров и биев, сложившейся в ходе казахско-джунгарских войн. Умбетей-жырау в своем произведении, посвященном оплакиванию смерти Богембая, утверждает, что после победы в поединке над Шарышем Абылай стал ханом.

Жырау Таттикара, современник Абылая, также подтверждает, что он стал ханом Среднего жуза.1

Бухар-жырау говорит, что Абылай сел на трон, когда ему было 25 лет.2 В поэтическом толгау «Кубылып шыккан бэйшешек» он вновь заявляет, что Абылай стал ханом, будучи совсем молодым.3

Машхур Жусуп Копеев в своем произведении «Эпоха Абылай хана» цитирует акына Арыстана Толыбайулы, где утверждается, что Абылай был ханом в Кокшетау 48 лет.4

То же самое пишет М. Дулатов в своем труде «Абылай».5 Шакарим в своем исследовании «Потомок Уалибакы» пишет, что после поединка с Шарышем Абылай был приглашен в ханский шатер Абулмамбета. По предложению хана Абулмамбета Абылай, получив благословение Шак-шак Жаныбека, был провозглашен ханом. По его предположению, это было приблизительно в 1735 году.6 Так трактуют казахские источники приход к власти Абылая. Так или иначе, Абылай с конца 30-х годов стал ключевой фигурой в политической жизни страны, решавшей судьбоносные проблемы войны и мира. Абылай тем самым всю энергию направлял на упрочение верховной власти и вывод Казахского ханства из затянувшегося политического кризиса. Консолидации казахских родов вокруг Абылая во многом способствовали его активные и целеустремленные действия против Джунгарии.

Казахско-джунгарские и казахско-китайские отношения. Приход к власти в Джунгарии в 1750 году Лама-Доржи привел к новой вспышке междоусобной борьбы. Потерпевший поражение в этой борьбе нойон Даваци вместе с племянниками Амурсаной и Байнджуром бежал осенью 1751 года к казахам и был принят правителем абак-кереев Кожаберген-батыром.7 Правитель Джунгарии потребовал выдать своих политических соперников. Летом 1752 года в ставке состоялся съезд батыров и родоправителей Среднего и Старшего жузов, на котором Абылай и большинство батыров выступили в поддержку Даваци. Решающую роль при принятии этого решения сыграла позиция Толе би, незадолго до этого побывавшего в Джунгарии во главе посольства и прекрасно знавшего слабость позиций Лама-Доржи.

Озлобленный отказом казахов выдать нойона Даваци, правитель Джунгарии Лама-Доржи послал в Средний жуз войска под командованием Саин-Болока и Шадыра. Джунгары напали на кочевья уйсунов, уаков и кереев, кочевавших в Центральном Казахстане. В плен было захвачено более 3 тыс. казахов, огромное количество скота и имущества.8 В ответ Абылай направил против Саин-Болока Даваци, придав ему для усиления отряды абак-кереев под командованием Кожабергена и всех джунгарских воинов, находившихся в плену в казахских улусах. Одновременно началась подготовка к крупномасштабной войне, казахские аулы спешно перекочевали к Тоболу и Убагану, на р. Тургай был назначен сбор казахского ополчения.9

Летом 1753 года джунгарские войска вновь вторглись в казахскую степь, однако смелый рейд отряда Даваци вглубь Джунгарии в сентябре 1753 года привел к убийству Лама-Доржи. Новым хунтайджи был провозглашен Даваци, который сразу же отправил к Абылаю посольство с уверениями в своей признательности и дружбе. Фактическая победа казахов и воцарение в Джунгарии казахского ставленника привели к усилению авторитета султана Абылая в казахских жузах. Однако мир в степи продолжался недолго. Даваци не смог удержать власть. Против него выступил его бывший союзник и родственник Амурсана, получивший поддержку части казахов. Новым обострением ситуации умело воспользовалась Цинская империя, проводившая активную экспансионистскую политику в Центральной Азии.

К середине 50-х годов XVIII века пинские войска стояли у границ Джунгарии и готовили вторжение. Ослабление Даваци, победы Амурсаны и его союзников-казахов ускорили развязку. В феврале 1755 года император Цянь-лун отдал приказ о наступлении, в котором, в частности, говорилось, что «если немедленно не двинем в поход войска, то казахам повезет и они добьются своей пользы».10 Речь шла о казахских отрядах под командованием Абылая и старшего брата Амурсаны Батма-Цэрэна, разгромивших сторонников Даваци по Или и на Боротале.11 Формальным поводом к вторжению стало обращение Амурсаны к цинскому правительству с просьбой о помощи в междоусобной борьбе. Весной китайские войска вместе с отрядами Амурсаны вошли на территорию Джунгарии и легко разгромили Даваци. Однако дальнейшие события показали, что цели Амурсаны и Цинской империи были диаметрально противоположны. Если первый желал восстано-

вить сильное централизованное государство, то последнее стремилось ликвидировать его и аннексировать территорию Джунгарии. В итоге вспыхнуло восстание, в котором Амур-сана выступил против своих бывших союзников. В этой борьбе ему вновь помог Абылай. В письме императору Амурсана писал: «Ныне Абылай и другие объявили, что будут крепить союз со мной».12 Тогда же появились сведения, что казахи направили в помощь джунгарам 8-тысячный отряд.13 Все это серьезно беспокоило цинские власти, направивших ряд посольств в Средний жуз с требованием немедленно прекратить поддержку повстанцев. Абылай неизменно заверял послов в своей лояльности Цинской династии, однако помощь джунгарам оказывать не переставал. Будучи дальновидным политиком, он прекрасно сознавал, что Джунгария выполняет роль буфера, прикрывая казахские кочевья от китайской экспансии. Тем не менее, Амурсана потерпел поражение и бежал к казахам.

Падение Джунгарского государства коренным образом изменило политическую ситуацию в регионе. Средний и Старший казахские жузы оказались лицом к лицу с огромной агрессивной Цинской империей, вынашивавшей захватнические планы и в отношении Казахстана. Весной 1756 года к Абылаю была направлена грамота с категорическим требованием выдать Амурсану. «Основательно подумайте о грядущей вам беде, потом раскаетесь, да будет поздно», - угрожал император казахам.14 Тем не менее, Абылай принял решение противостоять китайцам.

Летом 1756 года на территорию Казахстана вторглась цинская армия, разделенная на два крупных отряда. Северной армией командовал маньчжурский генерал Хадаха, западной - генерал Дардана. Первые столкновения казахов и китайцев состоялись в мае 1756 года в районе Чаган Оба. После кровопролитных сражений казахи были вынуждены отступить на запад.

Следующее большое сражение произошло в Каркаралинских горах на берегу реки Жарлы. Казахи устроили китайцам засаду в горных ущельях, однако опытный генерал Дардана разгадал хитрость. Упорное сражение завершилось победой китайцев, в ходе него было убито более 500 казахов, 11 человек были захвачены в плен. Преследуя отступавших, китайская армия достигла берегов Нуры, где ее встретил отряд Амурсаны и Кожабер-ген-батыра. Несмотря на упорное сопротивление казахов и джунгар, цинские войска продолжали свое движение на запад.

Абылай собрал в это время войска в Баянаульских горах. Как сообщал Хадаха, маньчжуры осенью «имели битву с ...отрядом Аблая, во главе которого стоял Бугенбай». Битва состоялась к западу от Баянаула в верховьях р. Шидерты. Несмотря на бодрый рапорт маньчжурского генерала, цинские войска понесли огромные потери, место сражения было названо казахами «Шуршгг кырылган», т.е. «Место истребления шуршутов (маньчжуро-китайцев. - Ред)».15 В октябре у гор Нияз состоялась битва китайцев с отрядами Богембай-батыра. Многочисленные столкновения с казахскими отрядами и их упорное сопротивление сорвали первоначальные планы цинских генералов соединить Северную и Западную армии до наступления холодов. Обе армии несли большие потери, испытывали недостаток в подкреплениях и продовольствии. С огромным трудом им удалось соединиться в октябре 1756 года на берегах Ишима. Цинские войска оказались в очень сложном положении. «Кони загнаны. Наступила суровая зима. Кони, другой скот и продовольствие все еще не прибыли... Торопим письмами... Здесь невозможно провести зиму-», -докладывал Дардана императору.16 В конце концов цинские власти были вынуждены отозвать свои войска из Казахстана. Цянь-лун лицемерно заявил, что «казахи являются далеким племенем. Из-за одного беглеца (Амурсаны. - Ред.) великая армия... попирает их землю... Поэтому временно отводим войска из степи, чтобы попытаться вновь двинуть их в будущем».17

В конце 1756 года военные действия вновь были перенесены на территорию Джунгарии. Казахские отряды появились на верхнем Иртыше, у Аягу-за, Амурсана вновь возглавил антицинское движение джунгар. Однако исход борьбы был предрешен. В течение весны цинские войска разгромили разрозненные отряды повстанцев и летом 1757 года через тарбагатайские горы вторглись в казахские земли. Здесь в районе Аягуза состоялись последние сражения казахов с китайцами. К августу китайцы дошли до Иртыша в районе Семипалатинской крепости. Казахские правители начали понимать бесперспективность борьбы за возрождение Джунгарии. Султаны Абылай, Абулфеис и Кожаберген-батыр провели переговоры с китайцами и признали свое поражение и желание наладить политические и экономические связи с Цинской империей.18 Китайское командование предложило Абылаю направить посольство в Пекин, на что султан согласился и в сентябре 1757 года направил посольство во главе с Ханжигером и Омиртаем. Во время аудиенции у императора казахские послы, с одной стороны, объяснили свои действия против Китая в 1756-1757 годах ошибкой и кознями Амурсаны, с другой, объявили Тарбагатай своими законными кочевьями и настаивали на передаче его казахам. Как мы видим из документов, Абылай фактически не признавал своего подданства Китаю и мир был заключен. Тем не менее, китайцы, согласно традициям официальной имперской дипломатии, стали считать казахов своими «далеко проживающими внешними»19 вассалами. Эту же точку зрения поддерживали многие казахские правители — противники Абылая, старавшиеся таким образом опорочить влиятельного султана в глазах русских властей. Дальнейшие отношения Казахстана с Китаем были связаны с двумя основными проблемами. Первой и наиболее важной была земельная проблема. Казахи стремились вернуть пастбища, особенно богатые земли в долинах Иртыша и Или, и на Тарбагатае. Цины же претендовали на все земли, принадлежавшие ранее Джунгарии. В конце 50-х годов эти проблемы решались, в основном, дипломатическим путем.

Так, посольство казахов в 1757 году добивалось признания своих прав на Тарбагатай, в 1759 г. - на земли в верхнем течении Иртыша, в 1760 г. - на верховья Или. Китайцы согласились на это, вернув законно принадлежав-

шие казахам земли в обмен на обещание лояльности и помощь в борьбе против джунгарских повстанцев. Однако в начале 60-х годов XVIII века политика Цинов в этом направлении изменилась. Китайские войска стали пытаться силой выдворить казахов с занятых ими земель в Восточном Казахстане. Особенно жестокими были акции 1762-1765 годов. Тем не менее, казахи продолжали занимать эти земли, что вынудило китайские власти примириться с этим и согласиться с 1767 года на кочевки казахов в районах Тарбагатая и Или при условии уплаты арендной платы, именуемой в китайских источниках данью.

Второй важной проблемой казахско-китайских взаимоотношений была торговля. Китайцы остро нуждались в казахских лошадях для пополнения кавалерии, казахи же были заинтересованы в китайских товарах. Цинские власти жестко контролировали торговлю с Казахстаном, ограничивали места ее проведения, цены на товары, препятствовали свободной торговле казахов на территории Цинской империи. В целом в XVIII веке торговый обмен на границе с Китаем был жестко регламентирован.

Укрепление власти Абылая. Отражение цинской агрессии и возвращение земель на востоке Казахстана укрепили власть султана Абылая не только в Среднем, но и в Старшем, и, отчасти, и в Младшем жузах. После смерти в 1752 году султана Барака он стал фактически единственным полноправным правителем в казахских землях.

Присырдарьинские земли были под властью султана Ералы, претендовавшего на власть в Старшем жузе и поэтому вынужденного прислушиваться к мнению Абылая. Султан Досалы, владения которого располагались в Приаралье, также был фактически независим от хана Нуралы.20 В Младшем жузе сложилась такая ситуация, что хан Нуралы, несмотря на поддержку российской администрации, не мог единолично, без согласия и поддержки Абылая, решать сложные внешнеполитические проблемы.21

Аналогичная ситуация была и в Старшем жузе, находившемся под непосредственным управлением престарелого Толе би. В 1758 году посланси оренбургской канцелярии М. Шихов доносил, что «большая орда состоит ныне под владением своего хана Тюлеби, который кочует близ... Сайрама, а ...город Туркустан под властью имеет Убалмамет-хан, который Абылай-сал-тану брат и его Средняя ...орда по большей части слушает, и он, Абал-Ма-метхан, кочует во близости к Туркустану, а нередко живет и в самом городке Туркестане, и которого от жителей и все подати збирает».22

Статус Абулмамбета был двойственным. С одной стороны, он продолжал считаться верховным ханом и часто совершал инспекционные поездки по кочевьям Старшего и Среднего жузов.23 М. Асанов, совершивший поездку с ханом в г. Туркестан, сообщал, что «езда была весьма тихая, как он, хан, и всегда ездит, ибо где б какие кибитки не случались то, заехав, всегда на ночлег останавливается». С другой стороны, без Абылая Абулмамбет не принимал ни одного серьезного решения и даже перепоручал их влиятельному султану. Так, в 1763 году он переслал Абылаю адресованное ему письмо с призывом присоединиться к антицинскому союзу центральноазиатских стран.24

В 1762 году, только благодаря посредничеству султана Абылая и бия Казыбека, Абулмамбету удалось вернуть г. Туркестан, отнятый у него за четыре года до этого сыном Самеке Есимом, также претендовавшим на титул. хана. Как мы видим, в 50—60-е годы XVIII века Средний, Старший, а, отчасти и Младший жуз находились под номинальной верховной властью Абулмамбета и под фактическим управлением султана Абылая.

Укреплению власти Абылая в Старшем жузе способствовала его активная деятельность по укреплению южных границ страны. В конце 50-х — начале 60-х годов особенно осложнились отношения казахов с кыргызами. Предметом спора стали жетысуйские пастбища к северу от Алатау, на которые после падения Джунгарии претендовали и казахи, и кыргызы. В конце 50-х годов эти земли были прочно заняты обшинами Старшего жуза, однако в начале 60-х годов территориальный спор перерос в открытую войну. В 1760 году кыргызы напали на кочевья родов дулат и конрат. В ответ Абылай собрал значительное войско и в августе того же года нанес поражение та-ласским кыргызам. Тем не менее, в 1764 году кыргызы вновь организовали поход на жетысуйских казахов, разорив аулы найманов. Летом 1765 года 30-тысячная армия под командованием Абылая вновь разгромила кыргы-зов. Этот поход был воспет в знаменитой «Песне об Абылае», записанной Ч. Ч. Валихановым.25 Несмотря на победы казахов, конфликт не был разрешен в 60-х годах. Этому способствовало сложное положение Казахстана на международной арене, сохраняющаяся угроза китайского вторжения, а также со стороны усиливающегося Кокандского государства. С последним, как и с кыргызами, АбылаЙ неоднократно имел военные столкновения. Во второй половине 60-х годов начал складываться союз между мусульманскими государствами Центральной Азии против Цинской империи.

Инициатором этого союза стал правитель Афганистана Ахмад-шах, требовавший освобождения мусульманского Восточного Туркестана от власти «неверных» китайцев. Еще в 1762 году Абылай-султан и Абулмамбет-хан отказались пропустить через свои владения китайскую армию, направлявшуюся на завоевание Средней Азии. На совете старшин было принято решение, что «будут ли ...туркастанцы и самарханцы (самаркандцы. - Ред.) против того китайского войска с ними, киргисцами, обще воевать».26 Одновременно казахские правители не спешили открыто присоединяться к афганцам и продолжали дипломатические связи с Пекином и даже просили военную помощь в борьбе против кокандского бека Ирданы. В 1767 году Абылай разгромил кокандцев и осадил крепость Пишпек, где укрылся Ир-дана. Однако на обращение к Китаю с просьбой дать артиллерию и 20 тысяч пехоты последовал мягкий, но категорический отказ.27 Тем не менее, к концу 60-х годов Абылаю удалось упрочить свое положение и на юге Казахстана, казахи Старшего жуза стали справедливо видеть в нем защитника своих интересов.

К концу 60-х годов Абылай-султану удалось укрепить верховную власть на большей части Казахстана. Средний и Старший жузы полностью подчинялись ему, со многими правителями Младшего жуза он родственно был связан династийными браками, хан Батыр и султан Ералы были его союзниками и даже Нуралы-хан был вынужден с ним считаться. Уже в этот период Абылай начинает в официальной переписке именоваться ханом, хотя формально верховным правителем остается престарелый Абул-мамбет. Только после его смерти в 1771 году Абылай был провозглашен общеказахским ханом. Это была последняя попытка сохранить единое независимое Казахское ханство.