- •Ионизационные Камеры

- •7. Полупроводниковые преобразователи рентгеновского излучения

- •8.Сцинтилляционные приемники рентгеновского излучения Сцинтилляционный детектор рентгеновского излучения.

- •9. Усилители рентгеновского изображения

- •Рентгеновские электронно-оптические преобразователи.

- •10. Приемники рентгеновского излучения с матрицей фотодиодов

- •11.Явление ядерного магнитного резонанса, схема и работа ямр-томографа

- •12.Радиоизотопные эмиссионные компьютерные томографы

- •13. Планарная сцинтиграфия

- •14.Схема и работа компьютерного рентгеновского томографа

- •15. Сканирующие системы крт

- •16. Рентгеновская томография

- •20. Флюорографы

Классификация и сущность методов рентгеновской интроскопии

Методы рентгеновских исследований принято разделять на три вида:

Рентгенография

Рентгеноскопия

Рентгенометрия

1.рентгенографическая визуализация. Состоит в том, что от источника рентгеновского излучения (ИИ) пучок исследования направляется на объект исследования. За счет различного поглощения рентгеновских лучей различными частями этого объекта возникает рентгеновская тень, которая направляется на приемник излучения, который в данном случае представляет собой размещенный в непрозрачной для видимого света кассете, фоточувствительную пленку, которую называют рентгеновской. После обработки пленки получается негативное изображение объекта исследования, оно используется для диагностики

2. рентгеноскопическая («скопио» – смотреть) визуализация с использованием флуоресцентного экрана (см. ниже). В данном случае, как и в предыдущем, рентгеновская тень направляется на приемник излучения, которым служит специальный экран. Он покрыт слоем вещества, называемого люминофором, и представляет собой кусок картона. Под действием рентгеновского излучения люминофор светится, причем в данном случае образуется позитивное изображение, а именно за неоднородностью (Н), имеющей большую плотность экран светится меньше, а по краям от нее – больше. Такой метод визуализации очень вреден для рентгенолога, т.к. рентгеновские лучи способны ионизировать молекулы из которых состоит ДНК, РНК и т.д. данный метод применяется редко.

современный вариант рентгеноскопической визуализации. Здесь пучок рентгеновского излучения, выходящий из объекта направляется на специальный приемник излучения (аналого-цифровой или цифровой), который преобразует его в совокупность электрических сигналов, воспринимаемых ПК и после восстановления этих сигналов на экране монитора наблюдается изображение объекта исследования. В этом случае оператор не подвергается воздействию рентгеновского излучения. Пока такие системы дорогостоящи.

3. ренгенометрическая визуализация (рентген + «метриа» измерять). Сущность состоит в том, что с помощью ИИ и коллематора (К) создается узкий пучок света. Причем луч, выходящий из объекта попадает в специальный приемник излучения, называемый детектором, который имеет аттестованные характеристики. ИИ и Д движутся синхронно по параллельным направляющим (в частном случае). Сигнал Д, вызываемый рентгеновским излучением усиливается и посылается на конечное обрабатывающее устройство. Для которой можно видеть как меняется сигнал в зависимости от перемещения. таким образом, получается изображение одного слоя. Если ИИ и Д переместить вверх и вниз можно получить изображение других слоев. Этот метод визуализации ранее широко применялся в технике. В настоящее время получил применение в рентгеновской компьютерной томографии.

2.Рентгеновская трубка и ее характеристики

Рентгеновское излучение возникает, когда пучок электронов от источника (1) под электрического поля, приложенного между источником и металлической пластиной, называемой мишенью приобретает высокую энергию и ударяется о мишень. При этом оказывается, что только 1 % энергии пучка образуется в рентгеновское, а остальное направлено на нагревание. Установлено, что с увеличением энергии электрона, частота возникающих рентгеновских колебаний увеличивается, а длина волны уменьшается. Наличие вакуума необходимо для исключения взаимодействия электронов с молекулами воздуха между источником электронов и мишенью. На графике (рис. 7) показана зависимость интенсивности излучения от длины волны. Причем здесь выделяют две составляющие: тормозное излучение (Т) и характеристическое (х). Тормозное – связано с энергией электрона, причем распределение энергии у электрона непрерывно, то и спектр у тормозного электрона – тоже непрерывно. Характеристическое связано с выбиванием из внутренних оболочек атома. Эти электроны возвращаются в исходные состояния, характерных для атома мишени. Отсюда название – характеристическое излучение.

Для характеристики рентгеновского излучения применяют величины, среди которых наиболее важными являются:

Энергия

E=eU=hν=hc/λ |

(1) |

е – заряд электрона, U – напряжение между источником и мишенью

ν – частота колебаний, с – скорость света,

F – поток энергии излучения

I – интенсивность излучения

Интенсивность излучения на расстоянии R от источника определяется

K – постояный коэффициент (анод), т.к. прикладывают положительный полюс питания.

R – расстояния от некоторой точки до анода

U – напряжение на аноде

ia – анодный ток, ток электронов между источником и мешенью.

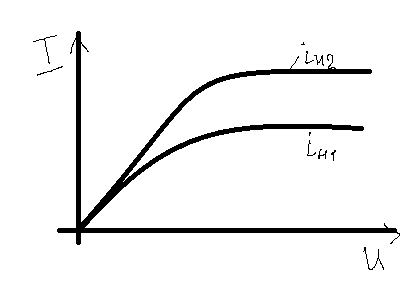

Рис а, при каждом значении тока накала кривая имеет затухающий характер , что определяется тем фактом, что все электроны, вылетающие из нити накала после некоторого значения напряжения и дальнейшего его увеличения попадают на анод и дальше ток анода не увеличивается. Наличие участка характеристики на котором анодный ток не зависит от напряжения является важным фактором при эксплуатации рентгеновских трубок. А именно, он позволяет не стабилизировать напряжение анода, и при этом сохраняется анодный ток, а следовательно интенсивность рентгеновского излучения.

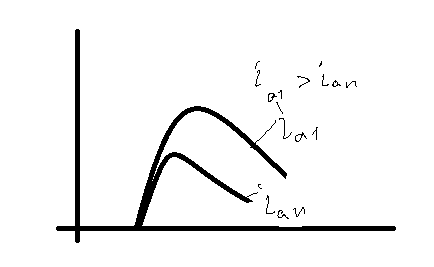

Рис. Б - зависимость интенсивности излучения от тока анода, при постоянном напряжении на аноде и токе накала. Как видно, все кривые выходят из одной точки, что определяется приведенной ранее зависимостью между длиной волны и напряжением на аноде.

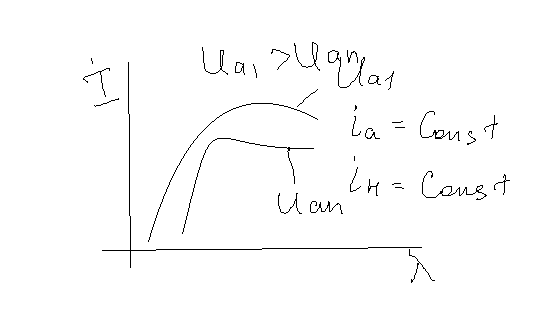

Рис.в – зависимость интенсивности от длины волны при постоянном токе и токе накала. Как видно здесь, кривые исходят из разных длин волн, что определяется напряжением анода.

Эти характеристики примерно одинаковы для всех рентгеновских трубок, различны могут быть только значения.

3.Разновидности рентгеновских трубок

|

|

|

|

Рентгеновские трубки имеют самые различные конструкции, что зависит от области их применения. В медицинской практике в основном используются трубки приведенных конструкций.

Трубка а используется в маломощных рентгеновских установках. В ней нет специального охлаждения (анода). Все трубки представляют собой стеклянные трубки, из внутренней полости которой удален газ и остаточное давление составляет 10-8… 10-9 мм.рт.ст. Во внутренней полости трубок (1) (рис а,б и в) расположена нить накала (2), которая может иметь плоскую спиральную форму или винтовую спиральную. Нить накала нагревается до температуры 700-800 гр.С, при этом из нее происходит эмиссия электронов. Такое явление называется термоэлектронной эмиссией. Нить в форме (*) создает поток электронов круглого сечения, а нить в форме (**) – прямоугольного сечения. Электроны фокусируются с помощью фокусирующего устройства (3) и сжимаются в тонкий электронный луч, который под действием электрического поля, приложенного между нить накала и анодом (5) движутся к мишени (4). За счет поля электроны приобретают высокую энергию. Напряжение, прикладываемое к трубкам может составлять 50-400 кВ. При ударе о мишень (4) 99% энергии электронов переходит в тепловую и только 1% создает тормозное рентгеновское излучение. При ударе электронов о мишень имеет место вторичной электронной эмиссии, которая выражается в том, что из мишени электроны выбиваются (вторичные электроны), причем 1 электрон способен выбить из мишени от 3 до 10 вторичных электронов. Попадание таких электронов на стекло колбы 1, как показывает практика вызывает электролиз стекла (выделение газа из нее) и уменьшение срока работы рентгеновской лампы. Поэтому анод закрывают специальным защитным стеклом (6), который не допускает попадание вторичных электронов на трубку.

Рентгеновские лампы (рис б и в) снабжены радиатором(7), который служит для отвода теплоты от анода. Более эффективное охлаждение в лампе (рис в). Здесь анод снабжен трубками (7,) по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Чаще других в рентгеновских аппаратах используются трубки с вращающимся анодом (рис г). Здесь анод (5) имеет форму конического диска. Причем этот диск с помощью ротора (8) вращается с угловой скоростью 3000 или 9000 об/мин. Ротор расположен во внутренней полости рентгеновской лампы, а энергия подается от стартора (9) расположенного вне колбы. Т.к. в данном случае пучок электронов попадает не на одну и ту же поверхность анода, а на некоторую поверхность кольца, то тем самым происходит интенсивный отвод теплоты от области, на которую попадает пучок электронов. При такой конструкции большую часть времени анод не подвергается облучению и поэтому может работать длительное время.

4.Общая схема электропитания рентгеновских источников измерения

|

Рис. 16 |

РН- автотрансформатор (регулятор напряжения)

В общем случае ИП рентгеновских трубок состоит из РН, который представляет собой автотрансформатор. Снимают через … может быть подано на первичную обмотку главного трансформатора, которая является повышеющей. За счет передачи ЭМЭ входное напряжение может быть многократно увеличено. Далее в схему включен выпрямитель, который включен напряжнение переменного тока в напряжение постоянного тока. А от выпрямителя напряжение подается на рентгеновскую трубку. Для питания нити накала рентгеновской трубки применяют отдельный трансформатор, называемый трансформатором накала. С помощью регулятора напряжения создается напряжение на аноде рентгеновской трубки. При просвечивании с помощью реле времени (РВ) задается длительность просвечивания (экспозиция). А с помощью трансформатора накала задается анодный ток (см ВАХ).

После нажатия кнопки (КН) контактор (К) через реле времени (РВ) замыкается на заданный интервал экспозиции и посылает напряжение к первичной обмотке главного трансформатора, где оно увеличивается и подается между анодом рентгеновской трубки, в результате чего образуется импульс рентгеновского излучения заданного импульса.

5.Рентгеновские растры, диафрагмы и фильтры

Устройство формирования потока рентгеновского излучения.

Эти устройства предназначены для изменения спектра рентгеновского излучения, поверхности облучения. Их разделяют на:

Фильтры

Диафрагмы

Устройства формирования поля облучения

Фильтры рентгеновского излучения обеспечивают изменение его спектра и обычно представляют собой пластины прямоугольной и квадратной формы из алюминия или меди различной толщины. Размер пластин 80х100 мм, 100х100мм

|

|

На рисунке показан график изменения относительной интенсивности излучения. Кривая 1 – без фильтра, кривая 2 – с алюминиевым фильтром толщиной 2 мм, 3- Al фильтр толщиной 5 мм. Фильтры вводятся в поток рентгеновского излучения перпендикулярно центральному лучу между рентгеновской трубкой и устройством коллемации.

Диафрагмы предназначены для ограничения потока рентгеновского излучения

|

|

На рисунке а – диафрагма с постоянной площадью окна. Б – диафрагма с изменяемой площадью окна. Изготавливают из свинца и пропускают только то излучение из общего потока, которое проходит через окно. В диафрагмах с изменяемой площадью окна имеется две пары шторок, которые можно перемещать.

Устройство формирования поверхности облучения

|

|

Обычно такое устройство содержит рентгеновский излучатель (1), фильтр(2), диафрагму (3) и оптический центратор потока рентгеновского излучения. Он состоит из зеркала (4), лампы (5) и оптической системы (6). Параметры центратора подобраны так, что световой поток показанный пунктиром совпадает по направлению и по полю облучения с рентгеновским потоком. Как видно из рисунка диафрагма ограничивает поток рентгеновского излучения. На объект исследования (7) наводится «прицел» (8) . наводка осуществляется с помощью светового центратора. А затем осуществляется просвечивание.

Тубусы предтавляют собой устройства, обеспечивающие создание поля напряжения на фиксированном расстоянии.

|

|

Расстояние от объекта задается с помощью длины тубуса. У каждого тубуса фиксированное поле излучения.

Рентгеновские отсеивающие растры.

Применение этих устройств:

Для уменьшения влияния на изображение излуечния, возникающего за счет комптон эффекта(см выше), т.е. рассеивания рентгеновского излучения объекта исследования, а также для уменьшения влияния афокального рентгеновского излучения которое возикает в трубке за счет того что часть электронов (до 30%) попадает не в фокус трубки.

|

|

Растр представляет собой металлическую раму в которой размещены тонкие пластины , которые называют ламелями. Число ламелей перпендикулярных плоскости доски может составлять 35 или 70. Их изготавливают из вольфрама или свинца. Расстояние между ламелями заполняется лапсаном, углепластиком или воздухом. Угол наклона ламелей от центра периферии уменьшается, если по центру равен 90', это сделано для того, чтобы полезно рентгеновское излучение непосредственно попадало на приемник излучения (ПИ). Расстояние «фи» обычно выбирают с учетом высоты растра «дельта». Дельта/фи=6…8. Как видно, рассеянное излучение не способно проникнуть к ПИ, т.к. угол распространения его отличается от угла распространения основного рентгеновского излучения. В процессе съемки растр содержащий 35 ламелей на см должен двигаться для чего используют специальный привод. А растр с 70 ламелями на см как показывает практика не нуждается в перемещении, т.к. не оставляет следа на приемнике излучения

6.Ионизационный приемник рентгеновского излучения

Ионизационные Камеры

В настоящее время эти детекторы часто называют ионографическими.

|

А |

|

Б |

Принцип действия данного детектора основан на явлении ионизации газа, размещенного в замкнутой камере. Обычно металлическая камера 1 заполнена ксеноном или смесью ксенона с аргоном. Возникающий в камере при облучении ее рентгеновскими, гамма или бета появляющиеся ионы ксенона направляются, как показано на рисунке к коллектору 3. Под действием электрического поля, приложенного между корпусом 1 и коллектором. Для того что число ионов незначительно – ток , протекающий через камеру – мал. Поэтому для исключения утечек используют спеуиальный изолятор (2) фторопластовый (тефлоновый). Подходя к коллетктору ионы получают электроны, поступающие от источника питания и нейтрализуются. Превращаются опять в вакуум. Поэтому по внешней цепи протекает ток электронов, численно равный ионному току. Электронный ток создает падение напряжение на высокоомном резисторе R. Это падение напряжения посылается на специальный электрометрический усилитель. R составляет 0.5…20ГОм. Ток от 10-8 до 10-16А. с выхода усилителя 5 выходит унифицированный электрический сигнал. Электрический токовый сигнал 0-5 мА,0-20мА, 4-20мА. Обычно камеры используются в режиме I (см ВАХ ионизационной камеры), причем этот режим так и называтеся: «режим ионизационной камеры». Напряжение как правило такого значения, чтобы оно не влияло на результат измерения. Т.е. имел место так называемый режим насыщения, при котором все образующиеся ионы поступают на коллектор. Режим II – режим пропорционального счетчика. В этом режиме можно измерять энергию квантов частиw. Режим III - режим счетчика Гейгера Мюллера. При нем можно измерять только количество поступающих частиц в единицу времени. Кроме рассмотренной камеры в настоящее время используются многоканальные ионизационные камеры.

7. Полупроводниковые преобразователи рентгеновского излучения

Применяются два типа детекторов:

Резистивные

Диодные

|

|

|

|

На рисунке а резистивный полупроводниковый детектор рентгеновского излучения. Здесь под действием рентгеновских лучей в слой полупроводникового сопротивления (1), которое нанесено на подложку 2, возникают носители зарядов. Это приводит к уменьшению сопротивления резистора и может использоваться для определения интенсивности рентгеновских лучей. В настоящее время наиболее распространенным проводником в полупроводниковом детекторе является арсенид галлия. Для увеличения чувствительности подложка размещается на полупроводниковом холодильнике (3), котором способен создать температуру -72 градуса.

Рисунок б – диодный детектор. Здесь используется кремниевый диод, содержащий две области. Одна с n другая с p проводимостью. Диод включ в цепь питания 2 , не проводящего направления. При этом сопротивление p-n перехода будет максимальным и через резистор R протекает минимальный ток. Когда в кристалле полупроводника под действием рентгеновского излучения возникают наличие зарядов под действием поля отрицательный заряд движется к p-n переходу и при переходе в эту область резко уменьшается сопротивление диода. И возрастает ток, который пропорционален интенсивности рентгеновского излучения. Ток измеряется по падению напряжения на резисторе R с помощью усилителя 3 (не электрометрического). Недостатки таких детекторов – высокая стоимость, т.к. рентгеновские лучи имеют большую проникающую способность, то для образования достаточного количества зарядов необходимо иметь кристалл кремния длиной 10-20 мм. Что очень дорого.