- •Вопросы для подготовки к экзамену по математике для студентов ргуфкСиТ

- •Нахождение обратной матрицы с помощью матрицы из алгебраических дополнений.

- •Алгоритм решения

- •Первый способ задания функции: табличный

- •Второй способ задания функции: с помощью формулы

- •Монотонность функции

- •1) Физический смысл производной.

- •Необходимое условие экстремума

- •3) Третье достаточное условие

Необходимое условие экстремума

Функция

g(x) в точке

имеет

экстремум(максимум или минимум), если

функция определена в двухсторонней

окрестности точки

и

для всех точек x некоторой области: ![]() ,

выполнено соответственно неравенство

,

выполнено соответственно неравенство

![]() (в

случае максимума) или

(в

случае максимума) или ![]() (в

случае минимума).

(в

случае минимума).

Экстремум

функции находиться из условия:![]() ,

если производная существует, т.е.

приравниваем первую производную функции

к нулю.

,

если производная существует, т.е.

приравниваем первую производную функции

к нулю.

Второе и третье достаточные условия экстремума.

2) Второе достаточное условие

Если функция g(x)

обладает второй производной![]() причем

в некоторой точке

первая

производная равна нулю, а вторая

производная отлично от нуля. Тогда

точка

экстремум

функции g(x),

причем если

причем

в некоторой точке

первая

производная равна нулю, а вторая

производная отлично от нуля. Тогда

точка

экстремум

функции g(x),

причем если ![]() ,

то точка является максимумом; если

,

то точка является максимумом; если ![]() ,

то точка является минимумом.

,

то точка является минимумом.

3) Третье достаточное условие

Пусть функция g(x) имеет в некоторой окрестности точки N производных, причем значение первых (N - 1)- ой и самой функции в этой точке равно нулю, а значение N-ой производной отлично от нуля. В таком случае:

а)

Если N - четно, то точка

экстремум

функции:![]() у

функции точка максимума,

у

функции точка максимума, ![]() у

функции точка минимума.

у

функции точка минимума.

б) Если N - нечетно, то в точке у функции g(x) экстремума нет.

Выпуклость и вогнутость графика функции. Достаточное условие выпуклости и вогнутости графика функции.

График функции y=f(x) называется выпуклым на интервале (a; b), если он расположен ниже любой своей касательной на этом интервале.

График функции y=f(x) называется вогнутым на интервале (a; b), если он расположен выше любой своей касательной на этом интервале.

Пусть y=f(x) дифференцируема на (a; b). Если во всех точках интервала (a; b) вторая производная функции y = f(x) отрицательная, т.е. f ''(x) < 0, то график функции на этом интервале выпуклый, если же f''(x) > 0 – вогнутый.

Точки перегиба. Необходимое условие перегиба. Критические точки второго рода.

Пусть кривая определяется уравнением y = f(x). Если f ''(x0) = 0 или f ''(x0) не существует и при переходе через значение x = x0 производная f ''(x) меняет знак, то точка графика функции с абсциссой x = x0 есть точка перегиба.

Точки перегиба следует искать только среди таких точек, где вторая производная обращается в нуль или не существует.

Необходимые условия наличия перегиба

![]() либо

либо ![]() не

существует.

не

существует.

Точка называется критической точкой второго рода, если

1. непрерывна в некоторой окрестности ;

2. существует (конечная или бесконечная) производная функции в точке ;

3. дважды дифференцируема в некоторой проколотой окрестности точки ;

4. вторая производная этой функции в точке равна нулю или не существует.

Критическая точка второго рода - это точка функции, в которой вторая производная функции равна 0.

В этой точке происходит перегиб, то есть график меняется с выпуклого вверх на выпуклый вниз, или наоборот.

Достаточные условия перегиба (3 условия).

Достаточные условия наличия перегиба

1.

Если ![]() меняет

знак при переходе через точку x0,

то x0 -

точка перегиба.

меняет

знак при переходе через точку x0,

то x0 -

точка перегиба.

2.

Если ![]() то

при n четном x0 -

точка перегиба, при n нечетном x0 не

является точкой перегиба.

то

при n четном x0 -

точка перегиба, при n нечетном x0 не

является точкой перегиба.

Схема исследование функции с помощью производной.

Сами же точки экстремума не принадлежат ни к интервалам возрастания, ни к интервалам убывания функции. Потому в точках экстремума производная не может быть ни положительной, ни отрицательной. Значит, в этих точках она или равна нулю, или ее не существует вообще.

Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла.

Выражение

вида ![]() называется интегралом

от функции f(x),

где f(x) -

подынтегральная функция, которая

задается (известная), dx -

дифференциал x,

с символом

называется интегралом

от функции f(x),

где f(x) -

подынтегральная функция, которая

задается (известная), dx -

дифференциал x,

с символом ![]() всегда

присутствует dx.

всегда

присутствует dx.

Определение. Неопределенным

интегралом

называется

функция F(x)

+ C, содержащая

произвольное постоянное C,

дифференциал которой

равенподынтегральному выражению f(x)dx,

т.е.![]() или

или ![]() Функцию

Функцию ![]() называют первообразной

функции

называют первообразной

функции ![]() .

Первообразная функции

определяется

с точностью до постоянной величины.

.

Первообразная функции

определяется

с точностью до постоянной величины.

Основные свойства неопределенного интеграла, основные табличные интегралы (формулы).

Методы интегрирования (почленное интегрирование, внесение под знак дифференциала, замена переменной).

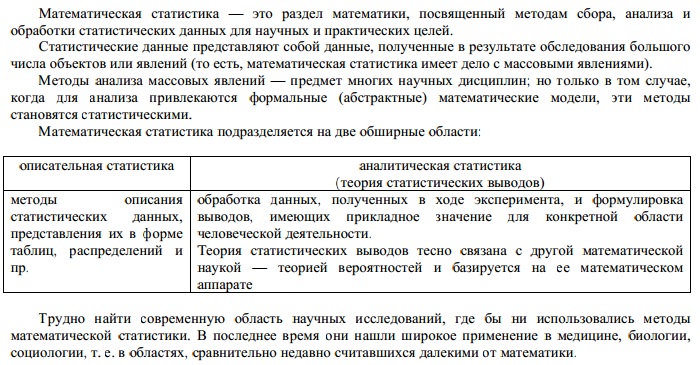

Предмет математической статистики и ее прикладное значение.

Статистические данные. Классификация признаков.

Единицы совокупности обладают определенными свойствами, качествами. Эти свойствапринято называть признаками. Например, признаки человека: возраст, образование, занятие,рост, вес, семейное положение и т.д.; признаки предприятия: форма собственности,специализация (отрасль), численность работников, величина уставного фонда, экономическаяэффективность его деятельности и т. д.

Статистика изучает явления через их признаки: чем более однородна совокупность, тем большеобщих признаков имеют ее единицы и меньше варьируют их значения.

Классификация признаков в статистике

Основная классификация |

||||

по характеру их выражения |

по способуизмерения |

по отношению кхарактеризуемомуобъекту |

по характерувариации |

по отношению ковремени |

1. Описательные |

1. Первичные илиучитываемые |

1. Прямые(непосредственные) |

1. Альтернативные |

1. Моментные |

2. Количественные |

2. Вторичные илирасчетные |

2. Косвенные |

2. Дискретные |

2. Интервальные |

|

|

|

3. Непрерывные |

|

Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности.

Табличное представление экспериментальных данных.

Интервалы группировки. Срединные значения интервалов.

Понятия частоты, частости, накопленной частоты, накопленной частости. Понятие вариационного ряда.

Вариационным рядом называется ранжированный ряд вариантов с соответ-

ствующими весами (частотами или частостями).

Генеральной совокупностью (популяцией) называется вся совокупность

подлежащих изучению объектов или возможных результатов наблюдений над

одним объектом.

Число, показывающее, сколько раз

встречается вариант x в ряде наблюдений, называется частотой (абсолютной

частотой) варианта nx. 92

Вместо частоты варианта x можно рассматривать ее отношение к общему

числу наблюдений n, которое называется частостью (относительной часто-

той) варианта x и обозначается wx

Графическое представление экспериментальных данных (гистограмма, полигон частостей и полигон накопленных частостей).

Числовые характеристики выборки.

Характеристики положения. Среднее арифметическое, мода и медиана.

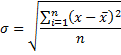

Характеристики рассеяния. Размах вариации, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации,

Как и среднее линейное отклонение, дисперсия также отражает меру разброса данных вокруг средней величины.

Формула для расчета дисперсии выглядит так:

![]()

где

D – дисперсия,

x – анализируемый показатель, с черточкой сверху – среднее значение показателя,

n – количество значений в анализируемой совокупности данных

стандартное отклонение. В статистике этот показатель еще называют среднеквадратическим отклонением,

Стандартное отклонение, очевидно, также характеризует меру рассеяния данных, но теперь (в отличие от дисперсии) его можно сравнивать с исходными данными, так как единицы измерения у них одинаковые (это явствует из формулы расчета) среднеквадратическое отклонение дает абсолютную оценку меры разбросанности значений и чтобы понять, насколько она велика относительно самих значений, требуется относительный показатель. Такой показатель существует и называется он коэффициент вариации. Формула коэффициента вариации очень проста: :

![]()

Стандартная ошибка среднего арифметического.

стандартное отклонение распределения средних, которое называется стандартной ошибкой средней или просто стандартной ошибкой. Чем она меньше, тем ближе будет средняя любой конкретной выборки к популяционной средней

![]()

Характеристики формы. Асиммертия, эксцесс.

Для характеристики степени асимметрии двух или нескольких рядов пользуются коэффициентом асимметрии.

Для одновершинных распределений:

![]()

Более точным является коэффициент асимметрии, рассчитанный как отношение центрального момента третьего порядка (μ3) к среднеквадратическому отклонению в 3-й степени (Ϭ3):

Функциональная и статистическая взаимосвязь результатов измерений.

Понятие корреляции.

В качестве измерителей степени тесноты парных связей между количественными переменными используются коэффициент корреляции (или то же самое "коэффициент корреляции Пирсона") и корреляционное отношение.

Основные задачи корреляционного анализа: выявление направления, формы, степени взаимосвязи случайных величин.

Построение диаграммы рассеяния.

Сама диаграмма представляет собой множество (совокупность) точек, координаты которых равны значениям параметров x и y.

Методика построения:

Сведите полученные значения пар данных x, y в таблицу для удобства дальнейшего использования.

Для получения достоверного результата рекомендуется использовать не менее 30 пар данных.

Постройте горизонтальную и вертикальную оси.

Нанесите точки полученных пар значений x, y на график.

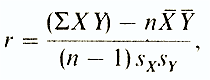

Вычислите коэффициент корреляции (он позволяет количественно определить силу линейной связи между x и y) по формуле:

![]()

Проверьте, что значение полученного коэффициента корреляции не выходит за пределы -1 < r < +1. Если при подсчете получено абсолютное значение r больше 1, значит, в вычислениях произошла ошибка и коэффициент корреляции необходимо пересчитать.

Определите вид связи между x и y, проведя анализ формы построенного графика и вычисленного коэффициента корреляции.

Графический анализ корреляционного поля.

Коэффициент корреляции. Формула Браве–Пирсона.

Коэффициент корреляции Браве-Пирсона (r) —этопараметрический показатель, для вычисления которого сравнивают средние и стандартные отклонения результатов двух измерений. При этом используют формулу (у разных авторов она может выглядеть по-разному)

где ΣXY — сумма произведений данных из каждой пары; n-число пар; X — средняя для данных переменной X; Y— средняя для данных переменной Y Sx — стандартное отклонение для распределения х; Sy — стандартное отклонение для распределения у

Достоверность коэффициента корреляции.

Оценка достоверности коэффициента корреляции,полученного методом ранговой корреляции и методом квадратов

Способ 1 Достоверность определяется по формуле:

![]()

Критерий t оценивается по таблице значений t с учетом числа степеней свободы (n — 2), где n — число парных вариант. Критерий t должен быть равен или больше табличного, соответствующего вероятности р ≥99%.

Способ 2 Достоверность оценивается по специальной таблице стандартных коэффициентов корреляции. При этом достоверным считается такой коэффициент корреляции, когда при определенном числе степеней свободы (n — 2), он равен или более табличного, соответствующего степени безошибочного прогноза р ≥95%.

Классификация силы взаимосвязи.

Коэффициент детерминации.

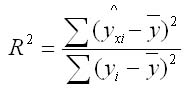

Для оценки качества модели используют коэффициент детерминации. Долю дисперсии, которая обусловлена регрессией, в общей дисперсии показателя у характеризует коэффициент детерминации R2.